燃烧条件实验改进设计

作者: 李清

摘 要:遵循组装简约、操作简单、现象明显的实效原则,从药品、仪器、组装、操作等维度,运用控制变量法对“燃烧条件实验”进行两次改进设计。改进后的实验装置简约,药品用量少、操作方便、实验现象明显,对照性强。

关键词:燃烧条件;控制变量;实验改进

文章编号:1005-6629(2024)09-0080-03

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 问题的提出

人教版初中化学上册教材第129页[1]实验7-1,取300mL热水盛入烧杯中,烧杯底部热水中有一小块白磷,烧杯口有一张薄铜片,铜片上分别放上一小块白磷和红磷,观察现象;然后又用导管对着水中的白磷通入氧气,观察现象。该课程进度安排正是寒冬腊月,由于气温低,热量散失快,铜片上的白磷很长时间才能燃烧,甚至有时不燃烧;水中的白磷通入氧气后也很难引燃,实验成功率较低。

查阅中国知网,关于此实验的改进文献共92篇,其中七篇比较具有代表性,分别从装置、环保、操作或“3+X”等角度,运用控制变量法,对燃烧条件实验作了部分改进,但仍存在一些不足之处,笔者分析如下:药品单一;装置较复杂;操作繁琐;存在安全隐患[2~8]。

鉴于此,遵循新课标“发展科学思维、创新精神与实践能力,养成科学态度和社会责任,为学生的终身发展奠定基础”[9]的精神,提出改进设想:(1)能否把燃烧条件的三组对比实验放在一个实验中同时完成;(2)能否设计成微型实验,做到装置简约化;(3)能否对药品、装置和操作等进一步简化;(4)能否借鉴生活经验,寻找生活中某些物品,做“脱胎换骨”式的改进,使实验更加安全可靠?

2 改进思路

为了解决教材中存在的问题,围绕燃烧的三个条件,简化教材中的实验。运用控制变量法设计一个组装简单、操作容易的实验,最终目的是通过一个可燃物和另一个不可燃物、一个有氧气和另一个隔绝氧气、一个有较低着火点的可燃物(着火点低于设备提供的温度)和另一个有较高着火点的可燃物(着火点高于设备提供的温度)这三个对比实验,从而证明燃烧需要的三个条件。如果可能,能否把这三组对比实验放在一个情境中,最终又要做到实验装置简约、操作方便、现象明显、安全可靠呢?

3 改进实验设计

3.1 第一次改进

(1) 实验设计:

运用控制变量法设计三组实验,在相同的条件下,分别证明燃烧需要:可燃物、氧气、可燃物温度达到着火点三个条件。

(2) 实验器材:

白磷、火柴头、小石块、三脚架、酒精灯、石棉网、烧杯、火柴

(3) 实验操作:

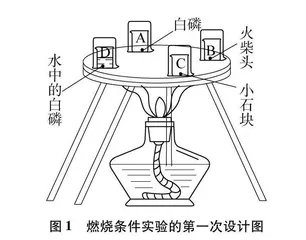

把石棉网放在三脚架上,取相同大小的白磷、火柴头、小石块和水中的白磷盛于4个微型烧杯中,分别置于离三脚架中心等距离的四周位置,再分别罩上4个小烧杯。点燃酒精灯,把酒精灯放在三脚架的正中心位置,使火焰对着三脚架的中间,观察现象(见图1)。

(4) 现象分析:

A中白磷先燃烧,B中火柴头后燃烧(或A中白磷燃烧后停止加热),说明燃烧需要“可燃物温度达到着火点”;A(或B)的燃烧和C的小石块的不燃烧,说明燃烧需要“可燃物”;A中白磷燃烧,D的水中白磷不燃烧,说明燃烧需要“氧气”。

(5) 实验优点:

实验设计了对比实验,装置组装简单,实验操作方便,实验安全环保。

(6) 实验不足:

实验的改进仅局限于实验装置,没有突破药品的改进,新组装的装置仍然比较繁琐,操作仍然比较麻烦!

3.2 第二次改进

3.2.1 改进内容

受到第一次实验改进思路的启发,再次从药品、装置和操作角度加以改进。

(1) 实验药品改进:

药品不再采用红磷、白磷,而是完全采用生活中普遍使用的火柴头、小石块、小煤块(无烟煤,下同)。

首先必须了解火柴头的着火点、灼烧的石棉网的表面温度和无烟煤的着火点,才能运用控制变量法设计三个对比实验。

(2) 火柴头着火点的测定:

选用“红双喜牌”火柴头,实测三次火柴头着火温度,分别是258.3℃、258.7℃、259.1℃,平均温度为258.7℃。

(3) 石棉网表面温度的测定:

尽管酒精灯外焰温度很高,但热量传递至石棉网的表面,温度一定远远低于酒精灯外焰的温度,石棉网表面的温度到底是多少呢?其温度会受到空气温度、空气流动、酒精灯灯芯粗细、酒精灯火焰大小和火焰高度等因素的影响,测定时尽量做到保持最佳状态,实测三次石棉网中心温度分别是438.6℃、441.2℃、445.8℃,求其平均值为441.9℃。

采用无烟煤小煤块,无烟煤的着火点为550~700℃[10],也就是说石棉网表面的温度是无论如何都无法达到无烟煤块的着火点的。

3.2.2 实验器材

实验药品:火柴头、小石块和小煤块

实验仪器:石棉网、三脚架、酒精灯、特安斯TASI-8605型红外线测温仪(见图2)

其他:火柴、直尺

3.2.3 实验操作

(1) 按图3组装好仪器。

(2) 把三个同样大小的小石块、火柴头和小煤块分别放在用直尺测量好的等边三角形的三个顶点A、B、C处,根据控制变量法,找准等边三角形的中心,使等边三角形的中心与三脚架上圆的中心重合。

(3) 点燃酒精灯,使酒精灯的外焰对准三脚架的中心位置。

实验现象:A处小石块没有变化,B处火柴头燃烧,C处小煤块也没有变化。AB对比证明了“燃烧需要可燃物”;BC对比证明了“燃烧需要可燃物温度达到着火点”的结论。

(4) 用镊子夹住小煤块,放在酒精灯的外焰处灼烧,观察现象,不久小煤块燃烧了,可以继续得出“可燃物温度达到着火点”的结论。用镊子夹住小石块,放在酒精灯的外焰处灼烧,小石头不燃烧。从而再次通过AC对比证明了“燃烧需要可燃物”的结论。

当然,若是对高温灼烧小石块的产物进行深入探究,则可以拓展研究其他更加有趣的话题。

3.2.4 第二次实验改进的优点

(1) 仪器简约。药品为火柴头、小石块和小煤块,仪器为石棉网、三脚架和酒精灯,组装简单。

(2) 操作简捷。把石棉网放在三脚架的正中间,把小石块、火柴头和小煤块分别放置在ABC三个点上面,接着把点燃的酒精灯放置在三脚架下方,酒精灯火焰的外焰部分对准三脚架的正中间即可。

(3) 实验现象明显,三要素对照性强,逻辑关系清晰。

(4) 创新一个小实验,往往可以引起好奇、引发问题、引导想象,按照科学流程的设计和动手实验,还能深入探究,继续创新:若把B处的火柴头换成红磷,再增加一处D点,放置用锡纸包裹的红磷,BD形成对比,可证明“可燃物燃烧需要氧气”的结论,这些改进对于培养学生的创新能力是大有裨益的。

参考文献:

[1]人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.义务教育教科书·化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012:129.

[2]刘振奎,马逸群.巧用木炭和石子探究燃烧的条件[J].实验教学与仪器,2017,(9):34~35.

[3]薛昊.燃烧条件探究实验的改进[J].中小学实验与装备,2021,(2):47~49.

[4]张春华,李德前.燃烧条件实验的新设计[J].中国现代教育装备,2021,(5):70~71.

[5]常鸣,李德前.对燃烧需要氧气实验的改进与优化[J].技术装备与实验教学,2023,(2):22~23.

[6]杨军,徐娟,王志.燃烧条件实验的创新改进[J].实验教学与仪器,2023,(8):45~46.

[7]姜跟华.“燃烧的条件”实验再改进[J].实验研究,2023,(9):81~83.

[8]王程杰.燃烧条件“3+1”[J].化学教学,2016,(1):49~52.

[9]中华人民共和国教育部制定.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[10]张明月.工业锅炉和生活锅炉节约用煤[M].北京:煤炭工业出版社,1981:12.