“结构决定性质”学科核心观念的内涵阐释、价值意蕴和建构策略

作者: 卓峻峭

摘 要: “结构决定性质”是化学学科核心观念,是最具化学学科特征的思维方式。建构“结构决定性质”核心观念能够精简凝练教学内容,提升知识结构化水平,增进对学科本原性问题的理解,发展学生学科核心素养。“结构决定性质”核心观念的建构要从课程体系出发整体规划,深入研究和挖掘教学内容,科学设计观念建构教学流程,积极利用评价引导学生建构观念。

关键词: 结构决定性质; 核心观念; 观念建构; 化学教学

文章编号: 10056629(2024)12000306

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

中学化学教学能够使学生终身受益的不是具体的化学专业知识而是影响学生世界观、人生观和价值观的化学观念[1]。“结构决定性质”是最具化学学科特征的思维方式,被称为化学学科核心观念。新一轮化学课程改革重视化学核心观念的建构,《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(后文简称“课程标准”)要求能从元素和原子、分子水平认识物质的组成、结构、性质和变化,形成“结构决定性质”的观念[2]。本文在阐释“结构决定性质”核心观念内涵的基础上,分析核心观念的教学价值,探索在教学中建构核心观念的实践策略,为建构“结构决定性质”核心观念提供新的思路。

1 “结构决定性质”学科核心观念的内涵阐释

绚丽多彩的宏观物质世界中物质种类多样、性质丰富,为人类生产生活提供物质基础。当跨越肉眼、光学显微镜的识别界限和研究尺度,借助先进的电子显微镜从分子、原子水平去认识这些物质时,展现在我们眼前的是一个神奇美妙的微观世界。“结构决定性质”是指“物质的结构决定其性质”,是从分析微观结构而揭示宏观性质的思维范式,是化学学科核心观念。

1.1 “结构”“性质”和“观念”释义

《现代汉语词典》中对“结构”的一种解释为“各个组成部分的搭配和排列”,对应化学研究的结构。在化学中“结构”一词进一步发展而形成特殊内涵:结构化学是从微观的角度认识化学规律的学科,以电子因素和空间因素两条主线阐明化学物质的结构、性能和应用的一个化学分支学科[3]。其中电子因素是指微粒间静电作用形成的离子键、共价键等,空间因素是指微粒间的几何拓扑关系。

《现代汉语词典》中对“性质”的解释为“一种事物区别于其他事物的根本属性”,在化学中理解为物质的一种属性。中学化学研究物质的性质包括熔沸点、硬度、导电性等物理性质和酸碱性、氧化/还原性、热稳定性等化学性质。

“观念”字面含义为目力所及事物的外在形象,引申为客观事物在人脑里留下的概括形象。在学科教学中,“观念”是指在实践中通过总结和凝练形成对事物的本质和变化规律的认识,以及所获得的方法和价值等。化学基本观念是学习者在学习实践中,通过深入思考和内心体验形成的对蕴含于具体知识中的化学思想、观点和方法的初步认识和理解[4]。进一步概括和凝练基本观念而形成的思维方式和价值取向称为化学学科核心观念。核心观念具有唯一性,本文研究的“结构决定性质”是“课程标准”中唯一的核心观念[5]。

1.2 “结构决定性质”的内涵阐释

“结构决定性质”中蕴含两种思维:正向思维是物质的结构决定物质的性质,逆向思维是物质性质的改变是物质的结构发生变化的结果。“结构决定性质”不是具体的学科知识,而是统摄性的学科核心观念。

正向思维中,结构化学是分析物质性质的理论工具,即“结构预测性质”。如门捷列夫预言了锗、镓等11种元素并在周期表中留下了空位,预测锗的相对原子质量、密度、氧化物性质均与多年后测得结果十分接近。

逆向思维中,可以根据物质性质的改变分析物质结构的变化,即“性质反映结构”。如对比苯和乙烯与溴水的反应,发现苯不易发生加成反应,反映出苯中碳碳双键性质不同于乙烯中碳碳双键,需要重新认识苯环结构。

“结构预测性质”和“性质反映结构”的两种思维在化学发展的不同阶段和不同场景中各有侧重。导电高分子的发现和发展是典型案例:科学家发现掺杂I2的聚乙炔可以导电,进一步研究发现其结构中共轭π键为电荷传递提供了通路,阐明了导电高分子的结构特点和工作原理,这个阶段属于“性质反映结构”;接着,科学家设计合成了聚苯胺、聚吡咯等一系列具有共轭π键的高分子作为导电材料,这个阶段属于“结构预测性质”。

1.3 “结构决定性质”的哲学意蕴

“结构决定性质”不是凭空产生的,而是随着科学技术的发展,人们在生产实践中形成了从微观结构和宏观性质两个视角认识物质的思维模式,认识到物质内部诸要素之间存在相互影响和相互作用,最终形成了“结构决定性质”的观念。

“结构决定性质”是客观规律,不以人的意志为转移,既不能被创造,也不能被消灭。尊重“结构决定性质”的客观规律,是发挥主观能动性、创造出符合人类发展所需求物质的前提条件。近现代化学及其相关的材料科学、能源科学等研究活动都是在“结构决定性质”的世界观和方法论的指导下进行的。“结构决定性质”是在研究世界本质(本体论)的实践过程中形成的认识论和方法论。

1.4 “结构决定性质”在不断发展、丰富

化学研究早期,受实验方法和技术的限制,人们主要研究物质的宏观性质,并未产生“结构”的概念;随着研究技术的进步,对微观结构的研究逐渐清晰,人们意识到结构和性质是有联系的,但是对于结构和性质之间联系机制的认识还是模糊的;经过对更多具体案例的深入分析,最终提炼形成了“结构决定性质”的核心观念。“结构决定性质”从实践中产生,为实践服务,受实践检验,在实践中不断发展、丰富。

首先,从技术和方法角度讲,人们对物质结构的探索是不断发展、永无止境的。随着科学技术的进步,19世纪末X射线、电子、天然放射现象的发现打开了原子内部结构的奥秘,先后形成了道尔顿模型、汤姆孙原子模型、卢瑟福原子模型和玻尔原子模型;20世纪初量子力学的建立进一步推动了结构化学理论发展,薛定谔提出了原子结构的电子云模型……微观世界中原子结构大门的打开是现代化学的起点,是人类认识水平的飞跃。随着现代科学技术的发展,对物质结构的认识还会不断深化。

其次,探索和理解物质结构与性质之间的关系而形成的思维方式和研究范式是不断发展、日新月异的。一方面,人们认识微观结构的视角在发展:比如在相当长的时间内,人们主要从原子和分子的尺度认识物质微观结构;从20世纪六七十年代开始,科学研究表明很多情况下体现物质性质和功能的最小基本单位不是分子而是分子组装体,从而提出了“超分子”的概念。另一方面,结构化学和物理学、生命科学、材料科学和能源科学等学科的相互依存和发展日益密切,不仅极大地丰富了“结构决定性质”的内涵,而且对相关学科的发展起到了强有力的支撑和推动作用,赋予结构化学新的研究内容、方法和思路。

2 “结构决定性质”学科核心观念的价值意蕴

“结构决定性质”体现了宏观与微观相结合、描述与推理相结合的思维方式,是化学学科认识物质世界的基本思路,也是现代化学最重要的特点。人们在探索和研究物质结构的过程中,不仅丰富和发展了化学学科知识体系,而且理解和阐释了纷繁复杂的物质变化现象的本质,形成“结构决定性质”的认识方式和研究思路,有利于增进对学科本原性问题的理解,形成认识物质世界的方法论。

2.1 培养学科核心素养,促进学生全面发展

建构“结构决定性质”的核心观念与培养学生学科核心素养在目的、内容和方式等方面都是高度统一的,是学生终身学习和发展的重要基础,能够积极地促进学生认知能力的提升,对于科学文化的传承和高素质人才的培养具有不可替代的作用,也是落实立德树人根本任务的有效路径。

“结构决定性质”核心观念是“宏观辨识与微观探析”核心素养所要求的思维方式和价值取向。“课程标准”中对“宏观辨识与微观探析”的阐释为“能从元素和原子、分子水平认识物质的组成、结构、性质和变化,形成‘结构决定性质’观念。能从宏观和微观相结合的视角分析与解决实际问题”[6],探索“结构”对应“微观探析”的核心素养,分析“性质”对应“宏观辨识”核心素养。比如在学习乙醇的性质时,了解到乙醇能与水以任意比例混溶,进一步地学习乙醇的分子式和结构式,最终认识到根本原因是乙醇分子的结构特点决定了乙醇可以与水混溶的性质,建立了微观结构和宏观性质之间的联系。

“结构决定性质”核心观念亦是“证据推理与模型认知”核心素养所要求的思维方式和价值取向。“结构预测性质”对应“模型认知”,是基于物质结构模型预测物质性质;“性质反映结构”对应“证据推理”,是基于外显的、可观测的性质推理物质可能具有的微观结构。在研究物质结构的过程中,形成了原子结构模型、分子结构模型和晶体结构模型,以及丰富多彩的相互作用模型,运用这些模型可以解释化学现象、揭示本质规律、描述物质性质。比如为描述原子核外电子运动状况,建立了多种原子结构模型,可以利用这些模型解释原子光谱等原子性质,实现了“知其然,知其所以然”,这是模型认知过程。以原子结构模型的建立为例,人们经过对α粒子散射和氢原子光谱等一系列实验结果的研究,通过证据推理建立了原子结构模型。“结构决定性质”有效联系了“模型认知”和“证据推理”,其中“认知”和“推理”对应“结构决定性质”中的“决定”,是发展学生思维和素养的关键。

2.2 转变学生学习方式,创新认识研究思路

“结构决定性质”是认识和研究物质世界的指导思想。物质是客观世界的基础之一,人类历史就是认识、研究、利用和创造物质世界的历史。在初高中化学学习中,学生逐步地建构了元素观、守恒观、微粒观和结构观等重要的基本观念,形成了具有学科特色的学习和思考方式,最终建构了“结构决定性质”核心观念。比如分析某种物质在室温下的存在状态,学生首先会分析组成物质的微粒和物质的晶体类型:氯化钠是由Na+和Cl-构成的离子晶体,离子间作用力(晶格能)较强,熔沸点较高,室温下为固态;碳化硅是由Si原子和C原子构成的原子晶体,原子间共价键键能较大,熔沸点很高,室温下为固态。

“结构决定性质”对优化物质结构和改善材料性能、设计与合成新物质具有重要指导意义,为物质创新提供了根本遵循。比如设计低熔点的离子化合物时,学生会从离子晶体的结构以及影响离子晶体熔点的因素出发,选择增大离子的尺寸而降低离子晶体熔点,形成离子液体的雏形。

2.3 精简凝练核心知识,提升知识结构化水平

高中化学的一个显著特点是知识体系庞大,特别是碎片化知识多,导致形成“知识为本”的化学课堂,零散而不成体系的知识给学生的记忆、提取、迁移和运用带来极大的困难。“结构决定性质”核心观念能够将具体而繁多的化学知识统领起来,使学生脑海中的化学知识组织有序、联结清晰、层次分明,将静态呈现的化学知识能够转为动态的有效迁移和应用,不仅能够避免机械罗列知识体系和割裂孤立化学概念,而且能够在精简化学教学内容的同时实现教学内容的结构化,促进学科知识向学科核心素养转化[7]。

“结构决定性质”核心观念引领的教学内容结构化是最高层次的结构化,是学科核心素养达成的具体体现。比如在有机化学教学中,将“结构决定性质”分解为“共价键结构影响有机物性质”和“有机分子中原子、基团之间存在影响”等重要观念,观念引领有助于促进单元和模块教学内容结构化,形成解决具体问题的思维方式。有机物的结构与性质在建构“结构决定性质”核心观念的教学中具有独特价值,“结构决定性质”促进有机化学教学从纷繁复杂的知识堆砌转向清晰简洁的观念建构。

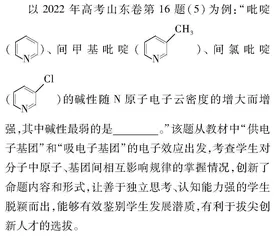

2.4 丰富测量评价方式,助力科学选拔人才

要评价一个学生化学学习状况,不是简单地考查学生记得几种物质的化学性质、会写几个化学方程式,而是要全面评价学生的学科思维方式和核心素养发展情况,其中评价“结构决定性质”观念的建构水平最具代表性。基于对“结构决定性质”观念建构水平的评价命制试题,不仅能够考查学生对学科基础知识的融会贯通和灵活应用,而且有助于增强试题开放性、创新性和综合性,培养学生探索性、创新性思维品质,力促“考知识”转向“考能力素养”。