基于视觉语法理论的高中化学教材图像分析工具构建研究

作者: 李昊伟 占小红

摘 要: 现有化学教材图像研究工具缺乏系统分析教材图像视觉元素和构图原则的视角。基于视觉语法理论,设计符合高中化学教材图像特征的图像分析工具,以人教版高中化学必修教材中的图像为例加以说明,最后提出工具使用建议。

关键词: 视觉语法理论; 高中化学教材; 图像分析工具

文章编号: 10056629(2024)12001407

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 研究背景

伴随着数字媒体技术的蓬勃发展,各类图像不断涌现于人们的日常生活和学习过程中,对图像进行分析可以有效获取信息和协助理解知识,因此发展和培养学生的认知图像能力显得尤为重要。教材作为课程的重要组成部分,是教学内容的重要载体,同时也是教师教学和学生学习的基本依据,教材中会编配大量图像,不仅能使教材的版面内容更加充实丰富,达到美化教材的效果,还可以迎合学生的认知特点,带来直观视觉感受的同时可以辅助学生理解教材内容。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》在教材编写建议中提到化学教材内容的编排与呈现应符合学生的认知特点[1],因此化学教材需要借助大量图像来协助教学活动的开展[2],例如需要通过设置物质实物图像来明确其外在物理特征,编配物质结构模型图像来了解其微观结构特征,增加化学反应现象图像来熟知该反应特点。

有关教材图像的研究主要集中于图像的质量分析和图像在教学中的应用两个方面。郑舒曼[3]分析比较了中国大陆和台湾化学教材中图像的科学性、清晰度以及精美程度,表明图像质量对学生学习化学的兴趣和态度有较大影响;张维忠[4]通过构建数学教材图像质量分析框架,从图像数量、图像平均密度和准确性、关联性角度比较中美三版初中数学教材图像;张晨[5]对比新旧人教版高中化学必修教材的图像数量、图像类型和图像功能,对我国新教材的编制提出了注意发挥图像美育与德育价值的建议。总体来看,目前有关教材图像质量的研究主要聚焦于对图像内容进行编码分析,有助于把握图像内容的整体信息,但是有关教材图像中的视觉元素是如何呈现并相互组合构成图像内容整体,以及教材图像是如何建立起与读者的互动关系等问题缺乏系统的研究。

Kress和Van Leeuwen[6]提出的视觉语法理论通过解析图像中的视觉元素和构图原则,从图像的再现意义、互动意义和构图意义对图像进行分析,揭示图像所传达的意义和信息。借助视觉语法理论对化学教材图像进行认知加工,可以系统地研究教材图像的多维度意义,包括分析教材图像中视觉元素的含义与呈现方式,教材图像与学生产生的互动关系,以及有效传递信息给学生的情况,为我们解决如何系统研究教材图像的问题提供了理论依据。因此,本研究基于视觉语法理论,对教材图像的再现意义、互动意义和构图意义进行系统性重构,建立适用于高中化学教材的图像分析工具,为系统分析教材图像内容的研究提供工具支持。

2 化学教材图像分析工具构建

2.1 视觉语法理论概述

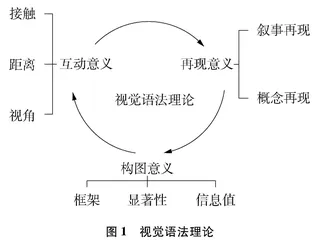

Kress和Van Leeuwen[7]完整地阐述了视觉语法理论体系,他们认为图像的实质是多种视觉元素符号的排列及组合,并且遵循一定的规律。不同视觉元素符号组合而成的图像可以表达不同的功能意义,视觉语法就是将图像作为一个完整系统来讨论图像意义,用于解析图像中视觉元素和构图原则,其三大意义功能分别为再现意义、互动意义和构图意义(见图1)。

图像的再现意义是指图像对于真实过程或是客观世界的描述,有助于解读图像内容的含义及呈现方式。其中叙事再现是对真实过程的描述,侧重于叙述事件发展、动作展开以及变化等过程,而概念再现则是对客观世界的描述,着重于阐述概念信息等。

图像的互动意义在于通过解读图像的处理方式,反映出图像与读者间建立的互动关系,可以借助接触、距离和视角三个要素来实现。其中接触指图像元素与读者是否通过视线来建立互动关系,距离是指由图像的取景远近来决定读者与图像的亲疏关系,而视角则是图像呈现给读者时所选取的角度。图像的构图意义则表示分析图像中的视觉元素如何利用视觉手法组合构成图像整体,主要通过信息值、显著性和框架来体现。信息值通过调节视觉元素的位置实现,显著性是指不同元素吸引读者注意力的程度会呈现不同,通过相对位置、大小、颜色等方式来实现,框架是指运用线条、背景等元素将图像主体进行划分。

从上述对视觉语法理论的概述中不难看出,视觉语法理论可以通过解析图像中的视觉元素和构图原则,来揭示图像所传达的意义和信息,适用于构建教材图像的多维度分析工具。借助视觉语法理论可以系统地分析教材图像中视觉元素的呈现方式、处理方式和构图方式,讨论图像与学生建立的互动关系以有效传递信息情况。

2.2 化学教材图像分析维度设计

以视觉语法理论为依据,将化学教材图像分析一级维度设置为“再现”“互动”和“构图”,其中“再现”维度是指化学教材中图像内容的呈现方式,“互动”维度表示化学教材图像的处理方式,“构图”维度体现的是化学教材图像中视觉元素的构图方式。

2.2.1 化学教材图像“再现”维度设计

图像的再现意义是对真实过程或是客观世界的描述,叙事再现和概念再现过程均是对于图像内容的归纳,都侧重于通过图像呈现特定的动态过程或思维过程,故将叙事再现和概念再现合并为二级维度——“过程”维度。此外,化学教材图像内容的呈现方式多样化,曾天山[8]提出教材图像从具体到抽象,可归为照片、实物图、示意图、符号示意图等,因此可以从图像的抽象化程度对化学教材图像呈现方式进行分析,即依据学生对图像呈现形式的感知情况进行分析构建新的二级维度——“感知”维度。

2.2.1.1 化学教材图像“过程”维度设计

Dimopoulos[9]依据视觉语法理论对希腊义务教育阶段的科学教材图像进行分析,依据图像功能将图像分为叙事图像、分类图像、分析图像和象征图像。在化学学科中叙事过程具体表现为进行实验操作和发生化学反应,因此将描述这两类过程的图像定义为行动图像和转换图像。具体来看,高中化学教材中存在着叙述实验操作程序的行动图像(例如切割钠的图像);描述化学变化过程的转换图像(例如钢铁生锈的图像);刻画物质及其用途的分类图像(例如列举物质的量为1mol的几类物质图像);呈现概念间关系和展示化学反应装置组成等的分析图像(例如分析元素周期表中方格的组成及其含义的图像);以漫画等形式含蓄表达某种特定含义的象征图像(例如宣传珍爱生命、远离毒品的漫画图像),往往需要联系具体的文本内容来更好地理解。

2.2.1.2 化学教材图像“感知”维度设计

基于曾天山[10]关于教材图像呈现方式的研究,从图像感知角度分析教材图像,根据人的视觉感知表现现实的图像是现实图像,在高中化学教材中存在着大量实物照片和绘制的装置示意图都属于现实图像(例如图书馆的室内图像,见图2a)。以编码方式呈现出来的图像为抽象图像,在教材中包含概念图、微观示意图和化工流程图等(例如用交叉分类法对物质进行分类的图像,见图2b)。混合图像则是综合真实生活情境与特殊编码符号的图像,通常由现实图像与抽象图像组合而成(例如通过抽象出的箭头符号与阿伏伽德罗常数将宏观单晶硅和微观硅原子相联系的图像,见图2c)。

综合上述有关图像再现维度的分析研究,得到高中化学教材图像再现意义分析表(见表1),并以人教版高中化学必修教材(2019版)为实例。

借助Dimopoulos[11]的研究结论,可以发现教材图像以转换过程和分析过程呈现时往往和化学概念相关或涉及微观层面的知识,因此需要一定的专业水平去理解,而行动过程、分类过程和象征过程则一般为宏观层面的过程,专业化程度不高。从图像感知维度出发,Lynch[12]发现现实图像基于现实世界,因此更容易去理解以获取信息,专业化程度较低;抽象图像以编码方式呈现,包含了各类图形、微观及符号表征信息,故此类图像专业化程度较强;介于两类图像之间的混合图像,其专业化程度表现为中等。

2.2.2 化学教材图像“互动”维度设计

视觉语法理论认为图像的互动意义即图像内容主体与读者之间的互动关系。图像的互动意义表现为读者在观看图像过程中与图像内容主体建立联系,读者越能主动代入到图像活动的参与主体,表明虚拟参与度越强,Kress和Van Leeuwen[13]指出虚拟参与程度可以在视觉上通过把控图像距离和视角来实现,其中“距离”与图像的取景的远近有关,“视角”是图像呈现给读者时所选取的角度,可以进一步分为“水平视角”和“垂直视角”。此外,杨红云[14]指出教材图像还可以与读者产生情感态度上的互动,故将这种图像互动关系设置为新的二级维度——“情态”维度。

2.2.2.1 化学教材图像“距离”维度设计

依据视觉语法理论对图像距离的阐释[15],近距离图像(例如氨与氯化氢反应有白烟生成的图像)为了突出刻画图像细节而不能完整呈现图像主体。中距离图像(例如加热碳酸氢钠或碳酸钠的实验装置构成图像)则是显示图像主体的全貌,且周围没有太多空间,以这种方式表明这些物体在观察者的视线范围内。远距离图像(例如日常生活中的仓库图像)呈现的是主体及其背景全貌,仅供读者旁观展示。

2.2.2.2 化学教材图像“视角”维度设计

借助视觉语法理论分析水平视角[16],包括正面视角图像(例如屠呦呦获诺贝尔奖的图像,见图3a)和侧面/背面图像(例如工程师的工作图像,见图3b)。进一步分析图像垂直视角,包含以俯视视角呈现的图像(例如金属钾燃烧的图像,见图3c),平视视角显示的图像(例如连接好的电路装置图,见图3d)和仰视视角呈现的图像(例如高压输电线路的图像,见图3e)。

2.2.2.3 化学教材图像“情态”维度设计

张同德[17]在运用视觉语法理论对电影海报分析时指出,情态指人们对所关注的世界做出陈述的真实度或可信度,可以根据图像颜色饱和度和种类将其分为低情态、中情态和高情态。其中高情态图像(例如节日烟花的图像,见图4a)以高饱和度及多种色彩呈现,中情态图像(例如地铁运行的图像,见图4b)未经过图像处理技术,更接近读者眼中的景象,故无情感态度产生;低情态图像(例如酸雨破坏森林图像,见图4c)的饱和度低,色彩单一,美感不足。

综合上述有关图像互动维度的分析研究,得到高中化学教材图像互动意义分析表(见表2),并呈现人教版高中化学必修教材(2019版)中的实例。

Dimopoulos[18]在分析教材图像互动意义时总结得出,近距离图像和俯视图像是从操作者视角出发,有助于增强学生的虚拟参与度,让学生产生正在使用某种仪器或看到某种实验现象等感受,往往可以刻画出更多图像细节(例如白烟、明亮火焰等)。中距离图像、正面图像和平视图像通常被描述为观察者视角,学生参与程度中等,主体内容信息展示更为全面。远距离图像、侧面/背面图像和仰视图像则为旁观者视角,传递的信息较少,学生互动感受较弱。杨红云[19]的元分析结果表明高情态图像的饱和明亮颜色可以引发学生的积极情绪,进而有利于提高学习效率,而低情态图像的黑白灰色调则不利于吸引学生兴趣。

2.2.3 化学教材图像“构图”维度分析

视觉语法理论认为分析图像构图意义在于了解图像的构成要素(包括图像背景、图像内容主体、图像附近的文字等)之间的组合排列共同完成表征图像含义的目的,可以从图像信息值、图像显著性和图像框架来讨论分析。故确定二级维度——“信息值”“显著性”和“框架”。

2.2.3.1 化学教材图像“信息值”维度设计

视觉语法理论对图像信息值判断还基于文化的认知习惯,不同文化对图像信息值的判断存在差异,因此对于图像信息值的分析需要结合具体情况讨论[20],我国化学教材常见的图像信息编排方式为左右布局和上下布局。

2.2.3.2 化学教材图像“显著性”维度设计

宋胜男[21]在研究义务教育化学实验教材中的图像时,认为图像的组合方式存在单图和组图两种形式,单图的主体单一(例如钠保存在石蜡油或煤油中的图像,见图5a),而组图中通常存在多个主体。组图可以依照主体之间的关系进一步分为三类,对比/类比组图(例如展示光束通过溶液和胶体时的现象进行对比的图像,见图5b)表示图像主体之间存在对比或类比关系;顺序/程序组图(例如体现钠在空气中燃烧过程的图像,见图5c)表示图像中的主体之间存在时间上的某种联系;解释/补充组图(例如组合漂粉精和游泳池的图像,见图5d)表示图像主体之间蕴含某种解释或补充说明的关系。