初中化学“酸、碱、盐专题复习”的项目式教学

作者: 杨宇航,李琼,姜建文

摘要: 以“制作一枚食用皮蛋”为学习主题的项目式教学,包括追溯皮蛋制作工艺流程、制作皮蛋并观察记录、分享交流皮蛋制作与食用指南、揭示鸭蛋变皮蛋的奥秘以及构建不同物质类别间相互反应的模型共五个项目任务,并将酸、碱、盐等不同物质类别间的相互反应及转化的有关知识穿插其中,旨在帮助学生构建清晰、完善的知识网络。

关键词: 项目式教学; 复习课; 酸碱盐; 初中化学

文章编号: 1005-6629(2023)02-0054-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 项目内容主题分析

酸、碱、盐的相关内容是初中阶段化学学习的重点和难点,同时也为高中阶段的离子反应、沉淀溶解平衡等知识埋下伏笔,因此占有十分重要的地位。但就人教版初中化学教材的整体编排来看,酸、碱、盐的相关知识隶属于两个不同的单元,教学内容相对分散,学生在学习过程中获得的只是零散的事实性知识,无法形成清晰的、结构化的知识网络。与新授课不同,常规的复习课以知识复述和习题训练为主,不利于学生构建完整的知识网络,也不利于学生将所学知识应用于生活实际,因此,在复习课中帮助学生构建完整的酸、碱、盐等不同物质类别间的相互反应及转化模型是解决以上问题的关键所在。

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)将酸、碱、盐的相关知识安排在“物质的性质与应用”这一学习主题,“课程标准”对这一学习主题给出了教学提示:通过实物、图片、模型等直观手段,联系学生常见的具体物质,引导学生感受物质的多样性;设计关于物质的性质与应用的真实情境和任务,充分利用跨学科实践活动,开展项目式学习,发展学生多角度分析和解决实际问题,以及合作、实践、创新等能力[1]。

基于以上分析,将学生熟悉的、与日常生活相关的事件作为教学素材,以“制作一枚食用皮蛋”为项目主题,结合人教版初中化学九年级下册第十单元“酸和碱”以及第十一单元课题1“生活中常见的盐”的相关内容[2],设计了“酸、碱、盐专题复习课”的项目式教学。

2 项目教学目标

(1) 通过追溯皮蛋的发展历程,激发学习化学的兴趣,加强化学学习与日常生活的联系。

(2) 通过了解皮蛋的制作方法并亲自制作皮蛋,明确制作皮蛋所使用的原料以及不同原料所属的物质类别,发展观察能力与动手能力。

(3) 通过归纳制作皮蛋的注意事项和总结健康食用皮蛋的方法,理解酸与碱、碱与非金属氧化物之间的相互反应,形成健康饮食的观念,体验传统文化价值。

(4) 通过实验分析确定皮蛋料泥的有效成分和料泥的处理方法,培养设计实验方案以及实验操作能力,理解酸与盐、不同的盐之间的相互反应,树立绿色化学的意识。

(5) 通过构建酸、碱、盐、金属氧化物、非金属氧化物、金属以及指示剂间的相互反应及转化模型,形成明确且结构化的知识框架,培养模型认知能力。

3 项目任务及教学流程

项目式教学流程如表1所示。

4 项目实施过程及学生学习成果

考虑篇幅原因,现主要呈现任务三、四和五的实施过程。

4.1 皮蛋制作与食用指南

学生通过学习,对皮蛋这一生活中的常见食物有了进一步的了解。三组学生也分别利用传统工艺法、市售皮蛋粉包裹法以及氢氧化钠溶液浸泡法,花费55天的时间成功将鸭蛋制成了皮蛋。教师组织学生依次汇报皮蛋的制作过程,并一起梳理总结过程中所蕴含的与酸、碱、盐相关的化学知识。

[学生]皮蛋在我国具有悠久的历史,我们查阅了古籍中的记载,又了解到随着时间的推移,制作皮蛋的方法也在逐渐优化[3]。我们借鉴了传统工艺制法,使用清水将生石灰、纯碱和食盐这三种物质调成糊状料泥,均匀包裹在鸭蛋表面,放置一段时间后成功制得了皮蛋。

[教师]皮蛋作为中国独特的蛋加工品距今已有上千年的历史,传统工艺法主要是利用碱性溶液中蛋白质凝胶的特性,使鸭蛋中的液体部分变为富有弹性的固体,这种制作皮蛋的方法也一直延续至今并不断改进。你们在制作皮蛋过程中发现了哪些问题?

[学生]我们比较了市售皮蛋粉和传统工艺法的原料,除纯碱、生石灰和食盐以外,市售皮蛋粉中还增加了天然色素和茶叶。茶叶中含有单宁和芳香油,这些物质可以同天然色素共同作用,帮助凝固的蛋白质更好地着色,也能增加皮蛋的风味。皮蛋粉的配料中还含有氢氧化钠,具有腐蚀性,所以在腌制鸭蛋时需要使用塑料或者陶瓷制品作为盛装器皿,注意佩戴手套进行操作,若皮肤不小心与皮蛋粉进行接触,则需要用醋来清洗。这是因为醋中含有醋酸,醋酸可以与氢氧化钠发生反应生成醋酸钠和水,利用中和反应可以降低腐蚀性。此外,腌制皮蛋的容器需要用多层塑料薄膜进行密封,确保不会与空气接触。这主要是由于皮蛋粉中的氢氧化钠会与空气中的二氧化碳发生反应生成碳酸钠和水,从而导致皮蛋粉失效。

[教师]使用氢氧化钠溶液浸泡法的同学有什么发现?

[学生]经查阅相关资料[4]可知,使用氢氧化钠溶液浸泡法制作皮蛋的操作过程较为简便,适合大规模生产。使用氢氧化钠溶液浸泡法制作皮蛋时首先需要将食盐、茶叶末以及氧化铅按一定比例进行混合并加水溶解,溶解均匀后加入氢氧化钠溶液,充分搅拌得到澄清的浸泡液,随后将鸭蛋放入其中,经一段时间浸泡后即可得到皮蛋。

[教师]根据同学们的介绍可知,使用氢氧化钠溶液浸泡法制作皮蛋更适合于大规模生产,但在制作过程中需要加入氧化铅,这是因为鸭蛋中的蛋白质可以在氢氧化钠溶液的作用下发生变性凝固,但在一定条件下,已经变性凝固的皮蛋会重新液化,从而影响成品的品质。因此,就需要加入氧化铅防止这种现象的发生。铅是一种重金属,过量食用含铅食品会对人体健康造成影响,所以现在制作皮蛋时通常不再加入氧化铅。经过同学们的实验对比可以发现,在25天时,传统工艺法和氢氧化钠溶液浸泡法腌制的鸭蛋的大部分蛋清已经凝固,而市售皮蛋粉包裹法腌制的鸭蛋的蛋清仍有一部分为液态。但经过55天的腌制,市售皮蛋粉包裹法所制得的皮蛋的颜色、质地则显得更为出众,且只有通过这种方法制得的皮蛋表面出现了明显的松花。由此可见,使用市售皮蛋粉包裹法制得的皮蛋的品质较为优良。

[学生]我们通过网络调查发现,皮蛋曾被国外媒体选为“全球最恶心的十大食物之一”,许多外国人无法接受皮蛋的味道和质感[5]。但事实上,皮蛋可以说是中国人民的智慧结晶。据中医研究表明,皮蛋性凉,具有解暑及清热泻火的功效。需要注意的是,皮蛋的制作工艺即使经过多年的不断改良,但市面上大部分皮蛋依然含有微量的铅,儿童和患有肝肾疾病的人群还是要尽可能地减少食用皮蛋的次数。

[教师]请同学们进一步分析在使用传统工艺法制作皮蛋时所选用的生石灰、纯碱和食盐在水中发生了哪些化学反应才能得到制作皮蛋所需的料泥?这种料泥的主要成分又是什么?

4.2 揭示鸭蛋变皮蛋的奥秘

[学生]生石灰是氧化钙,属于金属氧化物。纯碱是碳酸钠,食盐是氯化钠,二者都属于盐。三种物质加入水中后,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠。

[教师]金属氧化物和水可以发生反应生成碱,碱可以与盐反应生成新的碱和盐。请同学们继续分析一下,料泥中会存在哪些成分?

[学生]根据之前的分析可知,碳酸钙和氢氧化钠是氢氧化钙与碳酸钠反应的生成物,且两种生成物不再与其他物质发生化学反应,因此料泥中一定存在碳酸钙和氢氧化钠。由于料泥是糊状物质,其中一定存在水。此外,反应物可能会有一种剩余,因此料泥中还可能存在氢氧化钙或者碳酸钠两种物质中的一种。

[教师]除碳酸钙和氢氧化钠外,配制料泥时还加入了氯化钠,氯化钠不与料泥中的其他成分发生化学反应,所以料泥中一定存在氯化钠。而是否存在氢氧化钙或者碳酸钠,则与最初加入物质的质量有关。总结以上分析,我们可以对料泥的成分作出以下猜想,猜想1:碳酸钙、氢氧化钠和氯化钠;猜想2:碳酸钙、氢氧化钠、氯化钠和氢氧化钙;猜想3:碳酸钙、氢氧化钠、氯化钠和碳酸钠。我们又该如何通过实验验证猜想,确定料泥的成分呢?

[学生]进行讨论并给出实验设计思路。三种猜想中均存在碳酸钙、氢氧化钠和氯化钠,碳酸钙是一种白色沉淀,在进行实验前需要将其过滤,接下来只需检验是否存在氢氧化钙或者碳酸钠。钙离子可以作为氢氧化钙的特征离子,滴加含有碳酸根离子的溶液,根据有无白色沉淀生成可判断是否存在氢氧化钙。而碳酸根离子则可以作为碳酸钠的特征离子,通过滴加含有钙离子或者钡离子的溶液,观察有无白色沉淀生成;也可以滴加酸溶液,观察有无气泡生成以判断是否存在碳酸钠。

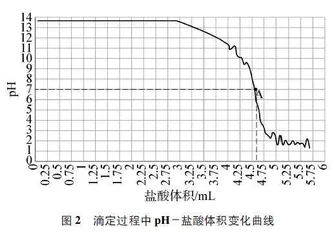

[教师]教师提供相应的实验药品,引导学生分组开展实验。在检验混合物中某种物质是否存在时,我们首先需要确定这种物质的特征离子,通过合适的方法来确定特征离子是否存在,即可判断这种物质是否存在。检验碳酸钠是否存在时有同学提出加入酸溶液观察有无气泡生成,需要注意猜想3中有氢氧化钠存在,滴加酸溶液时会优先与氢氧化钠溶液发生中和反应,因此要滴加过量的酸溶液,才能根据有无气泡产生判断碳酸钠是否存在。老师在课前已经将料泥中的碳酸钙沉淀进行过滤得到了无色透明的料泥过滤液,请同学们利用老师为大家提供的药品(碳酸钠溶液、稀盐酸、氢氧化钙溶液、氯化钡溶液)确定料泥过滤液中的成分[6]。

[学生]学生开始实验并根据实验结果进行汇报。取三支洁净试管,将三支试管编号为试管a、试管b和试管c。试管a用于检验料泥中是否存在氢氧化钙,试管b和试管c用于检验料泥中是否存在碳酸钠。分别向三支试管中加入少量且等量的料泥过滤液,随后向试管a中滴加碳酸钠溶液,发现有白色沉淀生成,说明料泥中有氢氧化钙。向试管b中滴加氯化钡溶液或氢氧化钙溶液,并未观察到有白色沉淀生成,向试管c中滴加过量稀盐酸溶液,也未观察到有气泡生成,说明料泥中并不存在碳酸钠。由此可证明猜想2正确。

[教师]料泥中存在氢氧化钙说明在最初加入的物质中氧化钙是过量的,过量的氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙将全部的碳酸钠反应后仍有剩余。实际的生产过程中,若选用传统工艺法制作皮蛋,在配制料泥时加入过量的、价格较为低廉的生石灰也是为了促进较贵的纯碱完全反应。氯化钠则可用于调节皮蛋的口味,腌制过程中,鸭蛋中的蛋白质受到氢氧化钠和氢氧化钙两种碱的共同作用,开始分解、凝固,最终变为果冻状的固体。此外,在蛋白质变性的过程中会释放出微量的硫化氢气体,这也是皮蛋有臭味的主要原因。这些硫化氢气体还会与鸭蛋中的矿物质作用生成硫化物,使蛋清变为茶褐色,蛋黄变为墨绿色[7]。仔细观察皮蛋的蛋清表面会发现有松花状的物质,这是由于在腌制过程中,蛋清中的蛋白质会释放氨基酸,料泥中的碱与氨基酸发生反应生成不溶于蛋白质的氨基酸盐,这些氨基酸盐就会在蛋清表面形成松花状的不规则结晶[8]。教师应引导学生对判断料泥成分探究过程的实验设计思路进行梳理,并据此提炼总结能发生复分解反应的两种不同物质在反应后溶液中成分探究的实验设计思路。

[学生]学生根据实验设计思路进行总结归纳,当A和B两种能发生复分解反应的物质相互反应时,若生成物为C和D,那么在探究反应后溶液中的成分时可以进行如下猜想,猜想1:A和B恰好完全反应,那么溶液中就只有C和D;猜想2:若A过量,则溶液中存在A、 C、 D;猜想3:若B过量,则溶液中存在B、 C、 D。在验证猜想时,仅需确定A、 B中的特征离子,并加入能与特征离子反应产生明显现象的物质,根据实验现象即可判断溶液中的具体成分。但需要注意,若C、 D中有难溶物或者气体,则其不属于反应后溶液的组成成分。

[教师]对学生的总结进行梳理,同时请学生分析应该如何处理使用传统工艺法制作皮蛋时剩余的料泥。总结以上分析,当我们通过设计实验对能发生复分解反应的两种不同物质反应后溶液中的成分进行探究时可以参考如图1所示的实验设计思路。

反应后溶液中溶质成分的探究思路

(1) 写出化学方程式:A+B—C+D

(2) 提出猜想(C、 D能溶于水)

猜想1:C、 D 猜想2:A、 C、 D 猜想3:B、 C、 D