基于UbD的初中化学大概念主题单元复习教学设计

作者: 蔡辉舞 王锋 洪兹田

摘要: 以“基于物质类别认识物质的性质与变化”大概念统领单元复习教学,以“有反应无明显现象的实验探究”为载体,呈现逆向设计理念视角下教学设计的探索与实践,通过构建促进学生理解的多维教学结构,注重“教、学、评”一体化,促进具体知识背后的大概念外显和化学课程核心素养落地。

关键词: UbD理论; 大概念; 有反应无明显现象的实验探究; 主题单元复习教学; 初中化学

文章编号: 1005-6629(2023)03-0034-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《义务教育化学课程标准(2022年版)》要求:教师应积极探索大概念统领下的课堂教学,实施单元整体教学,开展以化学实验为主的多样化的学科活动,促进科学思维培养,注重实施“教、学、评”一体化,实现从知识为本到素养发展的课堂教学转变[1]。

追求“理解”的逆向教学设计(Understanding by Design,简称UbD)是指教师在教学设计前,首先要先关注预期的学习结果,教学评价优于教学活动的开展,是从学习结果开始的“以终为始”的逆向思考[2]。逆向教学设计主张以大概念和重要的表现性任务为核心,使学生更容易理解而达到预期学习结果。教学过程中,教师应结合课程标准相关要求进行单元逆向教学设计,提升学生化学课程核心素养,引发深度学习。

2 UbD逆向教学设计和大概念单元教学

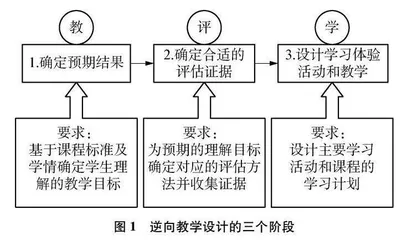

UbD逆向教学设计最主要的特征是“理解”和“逆向”。“理解”的主要特征表现是对大概念的理解和构建,将大概念转化成可以解决的、有启发性的起到媒介作用的基本问题,通过问题的结构化引导“理解”结构化,完成对“大概念”的形成和内化。“逆向”的主要特征表现为“结果”“证据”“活动”三者间的逆向因果关联。UbD逆向设计包括三个阶段(见图1)。

逆向设计目标先行,将评估环节的设计前置,大大改善了教学目标达成的随机性,使预期结果、关键表现以及教与学的体验之间产生更大的一致性,有利于学习情况的实时反馈、证据的及时调整甚至新的积累,从而形成螺旋式发展的教学设计闭环,这也是UbD逆向设计将评估证据逆向前置的价值所在。

大概念是反映化学学科本质,具有高度概括性、统摄性及迁移价值的思想观念,体现了核心素养在化学学科各主题中的内容化和特质化要求。大概念统领的单元教学内容框架包括5个维度:课程标准明确需要建构的大概念(big idea, B)、需要学习的核心知识(core knowledge, C)、需要掌握的基本思路与方法(method, M)、需要形成的重要态度(attitude, A),以及需要经历的必做实验及实践活动(practice, P)[3]。通过BCMAP五维一体的结构,引导学生直面真实的问题场景,在科学探究及学科实践活动中经历和体验,掌握和理解核心知识,形成和发展科学思维方法,孕育和树立情感态度与价值观。

3 基于UbD的大概念主题单元教学设计实践

3.1 主题单元分析——建构大概念

“有反应无明显现象的实验探究”主题单元是人教版九年级下册的一个中考复习单元。学生已经学习了二氧化碳、酸、碱、盐等重要物质的性质及用途,能从感知与记忆水平层面知道具体物质的事实性知识。但是,从物质类别视角,对于重要知识间的内在关联以及学科本质理解上的学科思想与方法,还缺乏知识的系统性和认识思路的结构化。在化学学习中,许多化学反应通常伴随着明显现象,但也有些反应真发生却未能观察到明显实验现象,针对这类反应的综合探究,学生往往缺乏思考方向,依靠传统做题解决了具体知识和技能的学习,但无法促进学生科学思维、关键能力和价值观的发展与形成。这类“有反应无明显现象的实验探究”主题包含:CO2与水、CO2与NaOH、 NaOH与盐酸、NaOH的变质等,这些内容较分散,但有共同的学科特质。

基于以上因素,在学生学习了酸碱盐重要的内容后,专门抽提出了“基于物质类别认识物质的性质与变化”大概念,进行大概念统领下的“有反应无明显现象的实验探究”拓展性主题单元复习教学。通过该主题单元学习将零散的知识主题化、结构化和素养化,引导学生通过设计实验方案,分析、解释有关的实验现象,运用综合归纳等科学方法,进行证据推理,化无形为有形,从而掌握常见酸碱盐的性质及转化,多角度表征物质变化,构建思维模型并形成证据推理意识,促进科学思维发展。

3.2 教学目标——确定预期结果

本主题单元为复习单元,目标规划不仅需要对单元内容进行学科理解,还需兼顾学科知识整合和学业质量要求。据此,设计单元复习教学目标和课时目标见表1。

课时11.1 能依据物质的组成对物质进行分类,知道同类物质在性质上具有一定的相似性,具有研究同类物质的思路。通过实验,认识CO2、酸、碱、盐的主要性质,能描述实验现象和用化学方程式表征化学反应。

1.2 与CO2有关的无明显现象反应受多因素影响,能利用控制变量法,与同伴合作设计对比实验排除无关因素的影响,构建单点到多点关联的结构化认识。

1.3 基于证据推理,会用语言或思路图表表达研究“有反应无明显现象的实验探究”的一般思路与方法,形成从个别到一般的思维建模和应用迁移。

课时22.1 通过观察分析宏观的现象证据和数字化实验的图像证据,多角度认识“酸碱中和”及“与CO2有关的反应”,构建“宏观-微观-符号-曲线”多重表征的思维方式。

2.2 初步形成从定性实验探究和定量图像表征视角研究物质性质与变化的结构化思路,并能将图像表征的认识和应用迁移到对同质问题的解决中。

课时33.1 能运用“有反应无明显现象的实验探究”的一般思路与方法,结合宏微结合和复分解反应条件,从物质类别视角选择合适的试剂进行物质的检验、物质的转化,构建酸、碱、盐间物质转化的知识结构化。

3.2 基于证据推理,能用语言或图示表达“氢氧化钠变质程度探究”的一般思路与方法,建立认知模型,并运用模型解决与化学有关的实际问题。

3.3 教学框架——大概念下的结构化设计

在“基于物质类别认识物质的性质与变化”大概念统摄下,结合BCMAP多维课程内容,形成相关主题内容的有序整体结构,使得教学目标凸显,方向清晰[4]。“有反应无明显现象的实验探究”单元教学框架如图2所示。

课时1“与CO2有关的无明显现象反应的探究”,针对“CO2与水”“CO2与NaOH溶液”无明显现象的反应,采用整合对比复习的实验探究策略,针对主题,创设从“无”到“有”的可视化实验教学情境,以问题引领,层层推进,促进认知水平和思维品质螺旋上升,凸显化学学科方法,构建思维模型(见图3),彰显实验的育人价值。

课时2“物质转化与图像表征”,将传统实验与数字化实验融合,利用手持技术,将宏观的物质变化,转化为量化的数据图像,实现了化学反应过程的可视化、场景化,让化学反应有迹可寻,使化学研究从定性走向定量。图像表征加深了对化学学科本质理解,凸显科学思维的轨迹,基于证据推理,形成了“曲线-宏观-微观-符号”四重表征的思维方式,使思维外显、素养内化,如图4所示。

课时3“氢氧化钠变质程度的探究”,在前两课时的基础上,知识和能力要求更进一步,从物质类别视角,进行实验方案的预测、评价与实施,对酸碱盐等物质性质进行重构学习,从“宏观-微观-符号”三重表征视角,形成物质检验和探究物质变质程度的思维模型(见图5)。

3.4 教学评价任务设计——确定评估证据

评估证据指的是在单元或课时学习过程中利用各种正式或非正式的评估收集起来的证据[5]。多种持续性的评估,以及更大程度地关注形成性(和表现性)评估,才能产生和激发理解[6]。UbD倡导“以终为始”的基于评估证据的设计,实施多样化的评价方式,使教学更具指向性和针对性。因此,根据表1所示的教学目标,设计活动表现评价内容(见表2)。

3.5 学习活动与评价设计——“教、学、评”一体化

确定预期结果和恰当的评估证据后,设计基于大概念的学习活动,达成“教、学、评”一体化。教学目标和评估证据最终的落脚点都在课堂教学活动设计的实施中,教学目标是学习的索引,教学评价是对学习结果的检验。“有反应无明显现象的实验探究”主题单元教学活动设计如下:

3.5.1 课时1 与CO2有关的无明显现象反应的探究

[问题1]VC泡腾片溶于水产生的气体是否为CO2?

[表现性任务1]学生进行气体检验。

[学习评价]学生能很好地完成实验、描述现象、准确书写化学方程式并归纳结论。

[问题2]用注射器抽取VC泡腾片溶于水后产生的气体,注入NaOH溶液,振荡、观察不到明显现象,如何设计实验证明二者发生了反应?

[追问]往充满CO2的瓶子里倒入NaOH溶液,观察到瓶子变瘪,能否证明NaOH与CO2反应了?如何设计实验证实呢?

[表现性任务2]对于多因素影响时能使用控制变量法设计实验。从反应物减少的视角,证实无明显现象反应的真实发生,如图6。

[学习评价]水平较高的学生自如运用控制变量法完成设计任务,并进行证据推理。部分学生缺乏清晰的思维迁移路径,需教师有效引导和同伴互助,方可完成。

[问题3]CO2加水后的溶液中加入紫色石蕊试液,溶液变红。反应中有多个因素干扰,如何设计实验论证溶液变红的原因?

[表现性任务3]学生利用控制变量法探究紫色石蕊试液变红的原因(见图7)。

[学习评价]经过了表现性任务2的实践体验,对于多因素影响的反应,大部分学生都能较好地运用控制变量法设计实验方案,方案开放且多样,能准确表征化学反应、描述现象、推理归纳。

[问题4]上述实验说明了CO2能与水发生反应,能否阐述其设计思路?

[追问]能否将该设计思路运用于证明NaOH与CO2的反应?

[表现性任务4]选择不同类别的物质检验:图6实验中NaOH与CO2混合后的溶液中是否含有Na2CO3?

[学习评价]水平较高的学生思维敏捷,能运用复分解反应条件,宏微结合,选择合适的酸碱盐进行CO2-3的检验。能筛选方案、完成实验,获取证据和结论。能与他人交流该反应研究的一般思路。水平较低的学生较难从微观角度思考物质的检验方法。

[定量评价]试题诊断评价(略)。

课时设计意图:从VC泡腾片溶于水,展开一系列针对看不到明显现象反应的探究,有趣味性和认知冲突,螺旋构建“有反应无明显现象”反应发生的认知模型。基于实验证据,提升科学论证和证据推理能力,培养实证、严谨求实的科学态度。

3.5.2 课时2 物质转化与图像表征

[问题1]浏览手机GPS运动动态轨迹图。化学反应能否也能直观呈现过程轨迹?

[表现性任务1]数字化实验——探究中和反应。往NaOH溶液中加入稀盐酸,利用pH、温度传感器,观察分析曲线动态变化(图略)。

[学习评价]水平较高的学生能解读pH和温度曲线变化的意义,能从曲线中提取关键信息,理解中和反应的学科本质。能将“曲线-宏观-微观-符号”相联系,构建四重表征思维方式。水平较低的学生较难从曲线中获取数据证据,数形解析的能力较为欠缺。