基于SWOT论证模型的化学社会性科学议题单元教学设计

作者: 杨艳君 严文法

摘要: 新课程标准强调发展学生的科学态度与社会责任,要求学生能有意识运用所学的知识或寻求相关证据参与社会性议题的讨论。围绕“钠离子电池电动车的应用前景”这一议题设计单元教学,使用化学SWOT论证模型围绕铅酸蓄电池、锂离子电池、钠离子电池这三种电动车动力电源展开论证,在问题冲突的解决中培养社会决策能力,树立化学相关领域的职业生涯规划。

关键词: 社会性科学议题; SWOT论证模型; 钠离子电池

文章编号: 1005-6629(2023)03-0048-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

化学及化学技术在交通运输、公共卫生、工农业生产等方面贡献巨大,在传统教学中却往往被视作孤立的事实,与学生的实际生活割裂。因此,《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)指出要“结合学生已有的经验和将要经历的社会生活实际,引导学生关注人类面临的与化学有关的社会问题”“能对与化学有关的社会热点问题作出正确的价值判断”“积极参与有关化学问题的社会决策”[1]。

社会性科学议题(SocioScientific Issues, SSI)指出现在新闻、互联网等媒体中能引发争议的社会热点问题,将与科学相关的概念、程序或技术作为背景,利用跨学科知识作为证据进行循证推理与决策,培养学生的道德品格[2]。化学教学中的SSI要符合以下遴选标准:真实性、实用性、未达成社会共识,允许公开讨论以及与化学核心概念相关[3]。

2 化学社会性科学议题的实施策略

2.1 化学SWOT论证模型

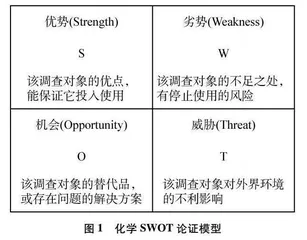

赋予学生数据收集和论证分析的能力是处理社会性科学议题的先决条件。化学SWOT论证模型在美国斯坦福研究院提出的SWOT分析法的基础上修改而成,由优势、劣势、机会和威胁这四个模块构成(见图1),是赋予学生数据收集、加工能力的潜在工具和进行反思论证的关键媒介[4]。

2.2 SSI学习模式

随着SSI被视为培养学生科学素养有效工具并被纳入科学教育,不少研究者基于教学实践提出相应教学模式。本研究参照Ramsey[5]以及Wattanasupinyo等人[6]的研究提出如图2所示的SSI学习模式。

该模式共分为四个层次。(1)识别层次:根据遴选标准确立有利于发展化学学科核心素养的议题,查找相关资料;(2)觉知层次:运用化学SWOT论证模型从科学观念和社会实践角度出发剖析焦点问题;(3)决策层次:站在不同角色角度制订解决方案,在辩论后重新评估并修正解决方案;(4)反思层次:回顾探究过程,对涉及的学科概念进行编码和记忆孵化。

3 “钠离子电池电动车的应用前景”单元教学设计

基于SSI学习模式设计“钠离子电池电动车的应用前景”的教学任务,共分为三个课时。其中“识别层次”需要在课前由学生自主选择独立完成或小组合作完成,其余三个环节各占一课时。从议题启动到完结共历时一个月,为确保学生有充裕的时间准备,每节课间隔一周。具体教学流程如图3所示:

3.1 问题驱动,议题引入

[背景信息]随着巴黎气候变化协定的签署以及我国碳达峰、碳中和重大决策部署,发起低碳能源变革成为国家乃至全球面对的首要任务,钠离子电池随之受到国内外的广泛关注并取得重大进展。我国钠离子电池技术世界领先,不仅推出了全球首辆钠离子电池低速电动车,一些知名企业也正在着力打造搭载钠离子电池的电动车。

[问题提出]有人声称钠离子电池能推动电动车的技术变革,有人则担心它会步镍镉电池的后尘迅速被市场淘汰,你赞同哪种观点?如果钠离子电池电动车进行商业化生产,你会推荐家人购买么?

[资料查询]学生对化学电源的了解集中在教科书的内容,鲜少清楚其在电动车中的具体运用,对钠离子电池的概念更加模糊。在批判性问题情境中,教师指导学生在中国知网等网站检索文献资料,了解电动车动力电源的发展历程;推荐学生浏览“宁德时代”等官方网站了解我国先进的电动车动力电源的创新理念和前沿技术;引导学生通过报刊、杂志、新闻等媒体知晓相关的政策背景;鼓励学生到当地的汽车销售企业进行市场调查,统计现有的电动汽车搭载的动力电源类型,并对消费者进行采访,进而对议题进行初判。

(1) 发展历程:

首辆干电池三轮车由美国于1834年制造,可充电铅酸电池三轮车由法国于1881年制造。电动车比燃油车发展更早,但化石燃料开采量增大和内燃机技术提高导致燃油车迅速占领市场。近年来,基于化石能源危机和环保需求,研发电动汽车取代传统汽车的呼声越来越高。虽然钠离子电池和锂离子电池几乎同时投入研究,锂离子电池技术基本成熟,钠离子电池的发展却相对滞后,近年来才受到广泛关注,全球钠离子电池产业化布局如图4所示。

2018年,我国首家钠离子电池企业中科海钠推出全球首辆搭载钠离子电池的低速电动车。2021年,宁德时代发布第一代具有高能量密度等优良性能的钠离子电池。我国钠离子电池不论是在材料体系和电池综合性能等技术研发方面,还是在产业化推进速度、示范应用、专利布局以及标准制定等方面均处于国际前列,已具备了先发优势[8]。

(2) 政策背景:

国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新能源汽车作为“十三五”时期重点发展的产业之一,《中国制造2025》中也将其列入十大重点发展领域。

2021年《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出要加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范。同年10月,工信部称有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,在新能源电站、交通工具等领域加快应用,推动钠离子电池全面商业化。

设计意图:

设置驱动型问题链促使学生利用教材、课外书籍、报刊杂志等文本资源和信息技术资源获取信息,深入阅读分析文献资料,结合调查走访等多种形式自主学习。初步了解电动车发展与能源储备、物理学科发展及政策变化的关系,感受多学科的知识迁移。增进对我国在新能源电池方面取得的世界领先的突破性进展的了解,培养学生精益求精的工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

3.2 议题讨论,科学解释

作为电动车动力源,钠离子电池的主要商业竞争对手是铅酸蓄电池和锂离子电池。这三种二次电池的工作原理是什么?作为电动车的动力源,哪一种电池的综合性能更佳?

学生进行小组合作,结合查阅的资料及调查走访的结果,使用“化学SWOT论证模型”对这三种电池的电池容量、原料来源、生产成本、安全性能等因素进行分析。

化学电源的工作原理随正负极材料和电解液的变化略有差异,教师指导学生分析如下三种典型的二次电池(表1)。

钠离子电池工作原理和锂离子电池相似,见图5。充电时钠离子从正极晶格脱出使正极电极电势升高,经电解质迁移并嵌入负极晶格;电子经外电路流向负极使负极电极电势降低,正负极电压差升高完成充电。放电时钠离子从负极脱出并重新嵌入正极晶格,电子从负极流向正极,为所连用电器供能。

三种动力电源SWOT分析示例见图6、7、8[10~14]。

设计意图:

借助学科知识和自身经验对参考资料中与三种化学电源密切相关的信息进行提取、筛选、整合与对比分析,培养学生全面看待问题的科学态度。观点的碰撞能加深学生对二次电池工作原理的认知,了解结构差异对二次电池比能量、比功率等电池性能的影响,将原子结构、元素周期律等概念和能量转化相结合,认识到化学学科核心概念间的联系性。了解影响二次电池性能的多重因素,关联不同的学科知识,推进概念的转变,构建完整的知识体系[15]。

3.3 角色扮演,批判辩论

选择5组学生分别承担环保主义者、消费者、生产者、科学家、经济学家5种身份,在教师帮助下了解自身角色职责,对三种电动汽车的动力源进行批判性分析,组间沟通并梳理身份差异引发的争议性问题,根据科学文章、政府报告、调查走访等方式收集到的信息提前制定解决方案。在教师的组织下召开研讨会,各组派一名代表以科学海报(如图9所示)、PPT或其他形式汇报讨论结果。

其余学生作为“记者团”进行提问,例如“铅酸蓄电池电动车污染严重,是否应禁止生产”“锂资源价格急剧上涨,成本压力是否会转嫁到消费者身上”“该如何避免锂离子电动汽车自燃甚至爆炸”“延长钠离子电池电动车续航里程面临的瓶颈是什么”等等。小组成员提供证据回应“记者”问题,或持怀疑态度反驳其他组的观点并展开辩论。不同身份对三种电动汽车的评估方向示例见图10。

设计意图:

角色设置能帮助学生确立环境影响、能源储量、经济利益、生命安全等冲突,了解到产品的推行会面对来自不同社会维度的动力和阻力,认识到个人、社会、国家乃至超国家层面存在利益的一致性和冲突性,增强对问题的情感参与,对不同身份产生共情。

在为研讨会做准备时,学生从不同渠道搜集资料,评判资料的有效性和可信度,从多种角度重新解释并加工信息,联系学习经验和调查内容,强化对核心概念和学科观念的理解。“答记者问”环节中,“记者”在问题表征的驱动下做充足准备以突出该议题所涵盖的科学、社会交叉矛盾,提出更具挑战性的问题,增进对材料的理解深度。答辩者则将学校经验与真正的社会辩论相联系,在认知冲突中激起思维的转化,领悟所扮演角色肩负的社会责任。

3.4 科学决策,反思评价

辩论后重新审视议题,学生一致认为钠离子电池目前发展不够成熟,暂时无法撼动其他电动汽车动力源的市场地位,且三种电动汽车均面临不同层面亟需解决的问题。小组成员在此基础上修正之前拟订的解决方案,派代表汇报。

以下是针对三种电动车的解决方案示例。

(1) 铅酸蓄电池电动车——优化回收工艺,提高再生效率。

铅酸蓄电池平均使用年限为3年,报废量高但再生铅制造率低,因此对铅膏进行脱硫处理并优化回收工艺是解决环境问题和成本问题的关键。2022年高考化学全国乙卷中提及的铅回收流程(见图11)就是一种制造再生铅的有效方法。

(2) 锂离子电池电动车——完善制造工艺,提升安全性能。

新能源电动车由于短路导致热失控并爆燃是消费者最担心的问题,也是锂离子电池现下面临的最棘手的问题。三元锂电池凭借能量密度高、循环性能好等特点成为动力电池的主流材料,却在安全方面饱受诟病。

可以选择B2O3、 Al2O3等金属氧化物作为包覆材料避免电极和电解液的直接接触,提高稳定性[16]。传统锂电池电解液是六氟磷酸锂基碳酸酯溶液,在高温下易挥发并燃烧,可选择亚硫酸乙烯等有机硫溶剂作为电解质[17]。

隔膜同样会影响电池的安全性能。聚乙烯(PE隔膜)和聚丙烯(PP隔膜)的熔点相对较低,易发生热收缩而失效,造成电池严重短路。对隔膜进行改性,或者研发Al2O3纳米陶瓷粉末等耐热性和热稳定性俱佳的复合隔膜,可以降低锂电池的短路风险[18]。

(3) 钠离子电池电动车——制定产品标准,扩充市场容量。

钠离子电池可沿用现有锂离子电池的生产工序和成熟的产业链,因此,材料体系的选择、合成及工艺的调整优化、产品规模化是亟待解决的问题。由中科院物理研究所牵头起草的全球首部钠离子电池团体标准《钠离子电池通用规范》的发布,提高了钠离子电池的检验规范和质量标准,有助于维系市场秩序,迎来钠离子电池电动车快速发展期。