基于实验和模型表征培育“科学思维”的教学实践

作者: 陈培亮 张燕 许雪珠

摘要: 分析当前“饱和溶液”概念教学的一般思路和存在问题。以问题为载体进行探究设计,通过引导学生在探究活动过程中利用实验和自制模型,建构、修正并完善“饱和溶液”的概念,学会运用类比、解释、分析、预测、综合和归纳等科学方法,形成证据意识和模型应用能力,从而实现“科学思维”的发展。

关键词: 科学思维; 饱和溶液; 实验; 模型

文章编号: 10056629(2023)05005406

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

科学思维是义务教育阶段自然科学教育学科核心素养的重要组成部分,小学科学、初中物理、初中化学、初中生物等课程标准均包含科学思维。初中化学“科学思维”核心素养的内涵主要包括:在解决化学问题中所运用的比较、分类、分析、综合、归纳等科学方法,基于实验事实进行证据推理、建构模型并推测物质及其变化的能力,在解决与化学相关的真实问题中形成的质疑能力、批判能力与创新意识[1]。初中化学“科学思维”核心素养的形成将为高中化学“证据推理与模型认知”核心素养的培养奠定基础。

概念教学是中学化学教学的重要组成部分,它不仅注重结论的获得,更注重让学生去体验结论的获得过程,感受化学的魅力[2]。教师在概念教学中通过问题引领、设置多样化的探究活动,让学生在活动过程中运用科学方法自主建构化学概念、体验概念的形成过程,有利于促进学生科学思维的形成,从而落实学科核心素养的培养[3]。

1 教学主题与现状分析

“饱和溶液”[4]是人教版化学九年级下册第九单

元课题2第1课时的内容,本课教学重点有两个:一是通过对“饱和溶液”概念的学习,让学生对溶液的认识实现从定性到定量的发展;二是通过一系列实验和生活实例,总结一般情况下饱和溶液与不饱和溶液的转化关系。目前“饱和溶液”概念教学一般都以生活情境引入新课,通过实验建构概念并总结“饱和溶液与不饱和溶液”的转化关系[5]。该教学思路有利于增强学生学习的兴趣、动手能力和基于实验现象的证据建构概念模型的能力,特别是个别创新实验大大缩短了时间[6],解决了课堂教学难以组织的问题,但该教学思路仍存在对概念的理解深度不够(如“为什么饱和溶液与不饱和溶液在一定条件下能互相转化”“饱和溶液为什么不一定是浓溶液”等)的不足。黄海燕[7]根据学生的前概念采取模型和实验相结合、用模型预测实验的方法帮助学生建构并理解“饱和溶液”概念及其本质,弥补了目前“饱和溶液”教学的不足。但实践中,学生理解抽象的模型(特别是含有多种溶质溶液模型表征)存在一定困难,这也影响了学生对概念的深度认知。因此,借鉴以上各种教学思路的优点,基于培育学生“科学思维”的目的,笔者对本节课进行优化设计。

2 课堂教学设计思路

2.1 以活动为载体发展学生的“科学思维”

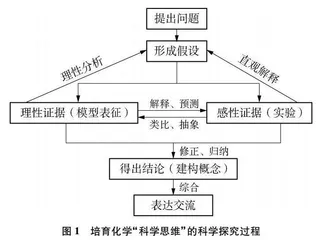

具备像化学家一样认识、思考和解决问题的化学科学思维是化学学科核心素养形成的重要标志。皮亚杰认为,活动既是感知的源泉,又是思维发展的基础[8]。因此,笔者尝试通过问题引领、设置不同类型的探究活动,让学生在活动过程中运用科学方法自主建构、修正和完善饱和溶液的概念并表达自己的观点,实现学生“科学思维”的发展(见图1)。

2.2 通过不同类型证据帮助学生理解概念本质

化学理论的检验必须遵循多样性的原则。证据对

于理论的支持程度不仅取决于证据的数量,而且还取决于证据的种类[9]。为了更好地促进学生高阶思维的发展和对科学概念的理解,笔者设计了符合初中生认知特点的有趣模型“水墩墩”,让学生利用模型表征概念,将抽象的概念形象化,并解释和预测实验现象。通过实验的直观解释和模型的理性分析,使学生对“饱和溶液”相关概念形成多角度认识,从而加深对概念本质的理解。

2.3 改进实验,保证教学目标的实现

在保证实验的科学性、完整性和尽量少改动教材的前提下,对“饱和溶液”相关实验进行改进。通过总用时少、成功率高并适用于学生分组的改进实验,使课堂活动能在一节课内全部完成,保证教学目标的实现。

3 教学目标和教学流程

3.1 教学目标

(1) 能说出饱和溶液的定义和判断方法,能归纳饱和溶液和不饱和溶液的转化方式,并能说明饱和溶液、不饱和溶液和浓溶液、稀溶液之间的关系。

(2) 通过建构、修正并完善“饱和溶液”的概念,体会科学概念的认识过程,并学会运用类比、解释、分析、预测、综合和归纳等科学方法解决科学探究过程中的问题。

(3) 通过合作和展示交流,在利用不同证据验证假设的过程中学会尝试、分享、交流讨论并达成共识,树立证据意识和合作意识。

(4) 利用证据对“饱和溶液”的概念不断完善,养成崇尚真理、严谨求实的科学态度,培养敢于质疑、批判的创新精神。

3.2 教学流程

基本教学流程见图2。

4 教学实录

4.1 环节一:“饱和溶液”概念的初步建构

[教师]同学们,课前老师布置了一个家庭作业——设计实验证明蔗糖和食盐能否无限地溶解在一定量的水中?接下来,请两位同学展示一下作业。

[作业展示]播放家庭实验的视频。视频1:在盛有50mL水的玻璃杯中,逐勺加入蔗糖,搅拌,加至第10勺时有蔗糖没有完全溶解。视频2:在盛有50mL的玻璃杯中,逐勺加入食盐,搅拌,加至第5勺时食盐没有完全溶解。

[教师]由实验结果可知,蔗糖和食盐都不能无限地溶解在一定量的水中。不能继续溶解蔗糖的溶液叫做蔗糖的饱和溶液,不能继续溶解食盐的溶液叫做食盐的饱和溶液。同学们,根据以上结果,你们认为什么是饱和溶液?

[学生]不能再溶解溶质的溶液叫做饱和溶液。

[追问]能够继续溶解呢?

[学生]不饱和溶液。

4.2 环节二:“饱和溶液”概念的修正

[教师]这支试管中装有饱和硝酸钾溶液,溶液中有未溶解的硝酸钾固体,请同学们思考,如何使未溶解的硝酸钾溶解?

(学生思考讨论后,汇报)

[学生1]可以振荡试管。

[学生2]可以往试管中加水。

[学生3]可以加热溶液。

(教师引导学生设计实验,学生进行分组实验并汇报结果)

[学生1]我们小组振荡试管后,发现硝酸钾固体不能溶解,溶液仍是饱和溶液。

[学生2]我们小组在试管中加一定量水,振荡后硝酸钾固体全部溶解,溶液变为不饱和溶液。

[学生3]我们小组将试管加热一段时间,固体全部溶解,溶液变为不饱和溶液。

[设疑](展示固体完全溶解后得到的溶液)溶液中的固体全部溶解,一定是不饱和溶液吗?

[学生]不一定,也可能是恰好饱和的溶液。

[追问]那要如何证明溶液是否为饱和溶液?

[学生]加溶质,观察溶质能否继续溶解。

[追问]加多少?

[学生]少量。假如溶液接近饱和的话,加入太多溶质,固体无法全部溶解,现象不明显,不好作判断。

[教师]很好。现在请你设计实验验证固体完全溶解后的溶液是否是饱和溶液?

(学生进行实验验证后汇报)

[学生2]在固体完全溶解的硝酸钾溶液中加入少量硝酸钾固体,如果固体能继续溶解,说明该溶液是不饱和溶液;如果不能溶解,则说明该溶液是饱和溶液。

[学生3]对上述饱和溶液加热,再加入少量硝酸钾固体,发现固体能溶解,说明该溶液是不饱和溶液,也说明升高温度,饱和溶液变为不饱和溶液。

[教师]基于以上的实验结果,同学们能否再次定义饱和溶液?

[学生]在一定温度下和一定量的溶剂中,不能继续溶解溶质的溶液叫饱和溶液。

[教师]为什么对饱和溶液的定义要强调温度和溶剂的量?

[学生]因为升高温度或增加溶剂能使饱和溶液转化为不饱和溶液。

[教师]请同学们将刚才试管中加热过的溶液放入冰水中冷却,观察有什么现象发生?

(学生分组实验后汇报结果)

[学生]溶液中有针状固体析出。

[教师]如何解释?

[学生]降低温度后,硝酸钾在水中的溶解能力减小,不饱和溶液转变成饱和溶液,继续降低温度溶解不了的硝酸钾就以固体的形式析出。

[教师]从饱和溶液中析出固体的过程,称为结晶。通过降低温度的方法析出固体,叫做降温结晶;通过蒸发溶剂的方法析出固体,叫做蒸发结晶。海水晒盐就是利用蒸发结晶的方法得到氯化钠。

[播放视频]海水晒盐。

4.3 环节三:“饱和溶液”和“不饱和溶液”转化关系的建立

[教师]请根据实验和视频,归纳饱和溶液与不饱和溶液的转化方式,完成后展示。

[学生]总结归纳如下:

[教师]实验是建构概念的重要方式,除此之外,我们还可以利用模型表征概念,模型表征能让我们对概念的理解更深刻。图3中两个分别表示饱和溶液与不饱和溶液模型——“水墩墩”。请你指出哪一个表示饱和溶液,哪一个表示不饱和溶液?并说明理由。

(学生思考后回答)

[学生]经过分析,我们得出以下结论:水墩墩表示溶剂,肚子中的汉堡表示溶质,左边水墩墩肚子还能继续吃汉堡,相当于溶剂能继续溶解溶质,是不饱和溶液;右边的水墩墩不能继续吃汉堡,相当于无法继续溶解溶质,所以是饱和溶液。

[教师]很好。接下来老师用模型表征“增加溶质,不饱和溶液变为饱和溶液”的过程。我们往表示不饱和溶液的水墩墩模型中增加汉堡,可以发现溶液浓度不断变大,最终得到饱和溶液(见图4)。

[教师]非常好。接下来请同学们尝试用模型表征其他条件下,饱和溶液与不饱和溶液的转化过程?

(教师引导学生进行模型表征,学生分组交流讨论后进行汇报)

[学生1]我们小组展示的是“蒸发溶剂”条件下不饱和溶液转化成饱和溶液的模型表征(见图5)。左边三个没吃饱的水墩墩表示不饱和溶液,蒸发溶剂后,减少一个水墩墩,汉堡数量不变且均匀分散在剩下的两个水墩墩上,这时候两个水墩墩不能再吃汉堡,相当于形成饱和溶液。继续蒸发溶剂,又减少了一个水墩墩,这时候会有汉堡剩余,相当于饱和溶液中出现结晶。

[教师]以上模型中,为什么增加的汉堡是均匀地分给水墩墩?

[学生1]因为溶液具有均一性,溶质均匀分散到溶剂中。

[学生2]我们小组展示的是“降低温度”条件下不饱和溶液转化成饱和溶液的模型表征。左边没吃饱的水墩墩表示不饱和溶液。本来水墩墩能吃三个汉堡,降低温度后,水墩墩饭量变小,最多只能吃两个汉堡,于是便形成饱和溶液。继续降低温度,水墩墩最多能吃下一个汉堡,由于汉堡数量不变,因此汉堡会有剩余,相当于饱和溶液中出现结晶(见图6)。

[学生3]我们小组展示的是“增加溶剂”条件下饱和溶液转化成不饱和溶液的模型表征。左边两个水墩墩表示饱和溶液,增加溶剂,相当于增加一个水墩墩,由于汉堡数量不变且会均匀分给三个表示溶剂的水墩墩,我们可以发现三个水墩墩都没吃饱,即变成不饱和溶液(见图7)。

[学生4]我们小组展示的是“升高温度”条件下饱和溶液转化成不饱和溶液的模型表征。左边最多只能吃两个汉堡的水墩墩表示饱和溶液,升高温度后,水墩墩饭量变大,最多能吃下三个汉堡,但由于汉堡数量不变,水墩墩就吃不饱了,相当于形成不饱和溶液(见图8)。

4.4 环节四:“饱和溶液”概念的完善