天然气水合物及其应用

作者: 袁振东 冯诗诒

摘要: 介绍了天然气水合物从发现到应用的历程:科学家于19世纪在实验室发现气体水合物,至20世纪,科学家在自然界发现天然气水合物矿藏,并确定了天然气水合物的概念。随后,科学家从影响因素和形成模型等方面探索了天然气水合物的形成机理,且致力于把天然气水合物作为新型能源进行开发利用,已在发电系统、储存和运输天然气等方面取得一定的成果,应用前景将更加广阔。

关键词: 天然气水合物; 可燃冰; 新型能源

文章编号: 10056629(2023)05008506

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

天然气水合物是指在低温、高压条件下,以甲烷为主的气体与水形成的似冰状结晶化合物,也称甲烷水合物,俗称可燃冰,由于其分布广泛、能量密度高、总量巨大,有望成为未来重要能源之一[1]。从发现天然气水合物至今的一百多年,相关的研究已有不少,主要集中在开采、储存及水合物技术方面,例如CO2置换法开采天然气水合物,天然气水合物的储存、运输以及水合物法储存乙烯等。作为一种新型能源,天然气水合物是如何被发现的?自然界中天然气水合物是如何形成的?又有哪些应用研究和发展前景呢?这些都是值得探究的化学问题。

1 天然气水合物的发现及其概念的形成

1.1 实验室合成气体水合物

1778年,英国化学家普利斯特里(Joseph Priestley, 1733~1804)在伯明翰的实验室里做了一个实验:他在一个冬天的晚上将实验室的窗户打开,第二天早上回来观察实验结果。经过一个晚上,他发现矾酸空气(vitriolic acid air, SO2)在水中会结冰,而酸性空气(marine acid air, HCl)和氟酸空气(fluor acid air, SiF4)不会。在这个实验中,气体混合物的温度(17)低于水的凝固点,但没有明确的证据表明冻结的体系是水合物,而且他本人也没有验证实验的记录[2],因此,普利斯特里的发现在科学界存在争议,不认为他是第一个正式发现气体水合物的人。

在普利斯特里实验的33年后,气体水合物这一概念被正式提出。1810年,英国化学家戴维(Humphry Davy, 1778~1829)在皇家学会的贝克讲座上报告了自己在伦敦皇家研究所实验室的研究结果:在-40下,氧化盐酸气(oxymuriatic gas,后来他称之为“氯气Chlorine”)的水溶液比水更容易结冰[3]。他是首次在实验室合成氯气水合物的人,并于1811年著书将该氯水合物命名为“气体水合物(hydrate of gas)”[4]。由于当时没有发现其他气体水合物,他将“气体水合物”这个上位概念单一地赋予了氯水合物,现在看起来显然是不太合适的。后来,其他气体水合物相继合成,如1829年的SO2水合物、1876年的Br2水合物等[5]。

1888年,法国化学家维拉德(Paul Ulrich Villard, 1860~1934)首次报告了在0℃及更高温度下甲烷水合物的相平衡测量(Phase Equilibrium Measurement)数据。实验得出:在0℃时,甲烷水合物的分解压力为27atm。这是第一次在实验室人工合成的甲烷水合物。

从1810年戴维首次在实验室合成氯气水合物到1934年的120多年间,国外对气体水合物的研究仅停留在实验室,且争议颇多。其主要研究内容是确定哪些气体可以生成水合物及生成水合物的温度和压力条件。因为当时所认识的水合物并非全是甲烷水合物,所以科学家们并没有认识到其在能源方面的作用。

1.2 天然气管道内发现天然气水合物

1934年,美国学者哈默·施密特(E. G. Hammer Schmidt)在西伯利亚地区发现天然气管道堵塞问题。他察觉出聚集在管道中的固体物质在外观上与普通的雪相似,气体通过管道的流动会在低处收集和压缩积雪,直到管道完全堵塞。通过实验室研究与证明,得出造成堵塞的是在高压和高于水凝固点的温度下,某些气体与水结合形成晶体化合物(水合物)[6]。这是首次在实验室以外发现的天然气水合物,由此,科学家们开始重视天然气水合物并进行抑制剂方面的研究,如1939年,哈默·施密特根据实验结果提出了关于抑制剂水溶液浓度的半经验关系式。

1946年,苏联学者斯特里若夫(N.H. Strizhov)从理论上做出结论:自然界可能存在气体水合物藏(gas hydrate deposits)。20世纪60年代初期,苏联专家提出了一种假设:在地壳的一定热动力条件下(温度达295K、压力达250个大气压)可以形成固态气体水合物藏。有利于天然气水合物形成条件的地区占陆地面积的27%,其中大部分分布在冻结岩层区。

1.3 自然界发现天然气水合物矿藏

前期对自然界中存在天然气水合物的预测和研究工作为天然气水合物矿田的发现提供了重要的理论依据。1963年,苏联在雅库特钻了1830米深的Markhinskaya井,并在1450米深的地方发现了温度为0℃的岩石层,此处岩石构造的条件与气体水合物形成的条件相吻合,经后续实验研究表明岩石中有自然形成并稳定存在的天然气水合物的可能性[7]。1967年,苏联发现了麦索亚哈气田,其初始原地天然气(游离气)为848亿立方英寸,从天然气水合物中可采的天然气为424亿立方英寸,是世界上唯一进行商业开采的天然气水合物矿田。综合地球物理和热力学研究表示,天然气的上部覆盖着天然气水合物,天然气呈游离气状态[8]。自由气体的初始成分是CH4-98.6%, C2H6-0.1%, C3H8-0.1%, CO2-0.5%, N2-0.7%,水的盐度(the salinity of water)不超过1.5%。

从1971至1979年,苏联科学家特罗费姆克(A. A. Trofimuk)和德克萨斯农工大学石油工程系的马冈(Yuri F. Makogon, 1930—2020)等通过推断,认为极地地区和90%的世界大洋中存在利于气体水合物形成的压力、温度条件[9]。1971年,美国科学家罗伯特·斯托尔(Robert D. Stoll, 1931—2016)在深海钻探项目中有了新的发现:平均3600米水深的区域里,在600多米深的沉积物中发现了一种气体物质。该海洋沉积物暴露在地表条件下会释放出大量的气体,不同数量的气体(主要是甲烷)被释放出来,其数量似乎随着深度的增加而普遍增加[10]。这是首次发现海洋天然气水合物实物标本,进而正式提出了“天然气水合物(gas hydrate)”的概念:天然气和水在一定的温度和压力条件下结合形成一种类似冰的物质。同时他从地球物理角度提出了在地震剖面上识别天然气水合物的标志,即“似海底反射层”(Bottom Simulating Reflectior, BSR),为之后进行天然气水合物的探索提供了有力的支撑。1974年,美国地质调查局的乔治·克莱普(George E. Claypool)和洛杉矶加利福尼亚大学地球物理学研究所的卡普兰(Isaac R Kaplan)证实了BSR与天然气水合物有关[11],目前BSR已成为推测天然气水合物存在的一个重要标记。

据估计,全球90%的海域和超过27%的陆域存在天然气水合物,储量达2×1016m3,碳含量超过所有已探明化石燃料碳含量总和的2倍[12]。从1999年起,我国开始对天然气水合物开展实质性的调查和研究,在南海北部陆坡、南沙海槽和东海陆坡等多处发现天然气水合物存在的证据。2008年11月5日,我国在青海省祁连山南缘永久冻土带成功钻获天然气水合物实物样品,岩心表面见白色絮状晶体,能直接点燃,岩心不断冒出气泡和水珠。天然气水合物分解后岩心呈蜂窝状构造,在此基础上2009年6月再次钻获天然气水合物样品。这是首次在我国陆域发现天然气水合物。我国成为世界上第一个在中低纬度冻土区发现天然气水合物的国家,也是继加拿大1992年在北美麦肯齐三角洲、美国2007年在阿拉斯加山北坡通过国家计划钻探发现气体水合物样品的第三个国家[13]。2020年3月18日,由中国地质调查局组织实施的南海神狐海域水合物第二轮试采工作圆满完成,创造了“产气总量86.14万m3、日均产气量2.87万m3”两项世界纪录,攻克了深海浅软地层水平井钻采核心技术。据估计,我国天然气水合物资源总量为84×1012m3,主要分布在中国南海和青海冻土带,南海约占总资源量的78%,冻土带占总资源量的15%[14]。

1.4 天然气水合物矿藏的开采

目前,各个国家对天然气水合物矿藏的开发研究取得巨大进展,开采方式主要有降压法、固态流化法、注热法、注化学试剂法以及CO2置换法等[15]。

降压法通过降低水合物储层压力以打破水合物相平衡状态,促使水合物分解。但降压开采面临着储层显热、环境传热不足引发水合物再生逆反应和冰的产生,出现产气不连续、效率降低的问题。

固态流化法在原位保证流化水合物为固态,待水合物进入密闭空间后再促进其分解。固态流化法能降低水合物地下分解所引发的地质环境风险,但存在产量偏低、采后地层修复技术难度大等问题。

注热法主要通过向水合物层注入热流体,打破水合物相平衡的条件,促使水合物分解出天然气。注化学试剂法通过向地下水合物层注入化学试剂改变水合物固有相平衡,进而使水合物在原有温度压力条件下分解。但是,注热法和注化学试剂法经济性较差。

CO2置换法是利用二氧化碳水合物和甲烷水合物在相平衡特点方面的差异,在向储层中注入二氧化碳的过程中,诱导储层生成二氧化碳水合物从而置换出甲烷气体分子。CO2置换法具有降低地质灾害风险、封存CO2以缓解温室效应的优点,但置换速率和置换效率较低,制约了方法的应用。

由于在开采过程中会释放出大量的CH4,其造成的温室效应是CO2的10~20倍,这一环境问题是不可避免的,同时还存在海洋酸化、海底不稳定所产生的海啸、海底泥流以及海洋塌方等环境问题[16]。因天然气水合物的不稳定性且储存环境较特殊,所以其开采成本偏高,我国开采天然气水合物的成本达1323元/m3。因此,要实现天然气水合物的大规模商业开采,仍需进一步突破环境效应、开采技术、地质灾害等方面的难题。

2 天然气水合物的形成机理

气体水合物(gas hydrate),也称笼状水合物(clathrate hydrate),是一种笼型的结晶化合物,由水分子组成的“笼子”与客体分子(guest molecule)组成。“水笼子”由水分子之间通过氢键相互连结而成,客体分子嵌入其中[17]。典型的气体分子包括甲烷、乙烷、丙烷和二氧化碳。

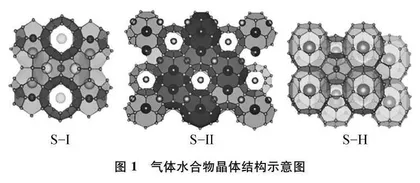

目前,已经发现的气体水合物有SⅠ型水合物、SⅡ型水合物及SH型水合物3种[18]。SⅠ型结构的晶胞包含2个512笼子和6个51262笼子。此处,符号512表示笼子是由12个五边形的面组成的多面体,符号51262表示笼子具有12个五边形的面和2个六边形的面。类似地,SⅡ型结构的晶胞包括16个512笼子和8个51264笼子;SH型结构包含3个512笼子、2个435663笼子和1个51268笼子[19]。气体水合物的晶体结构如图1所示。

SⅠ结构由直径在4.2~6之间的客体分子组成,如甲烷、乙烷、二氧化碳、硫化氢等。直径小于4.2的小分子作为单个客体形成SII结构,如氮气和氢气。直径较大的(6<d<7)单客体分子,如丙烷或异丁烷会形成SII结构。更大的分子(通常为7<d<9),如异戊烷或新己烷,与较小的分子如甲烷、硫化氢或氮气相伴时,可以形成SH结构[20]。自然界中的天然气水合物主要以多年冻土天然气水合物和海洋天然气水合物的形式存在。科学家关于天然气水合物形成机理的研究主要从影响因素和形成模式两方面展开。

2.1 影响因素的探索

从多年冻土中发现天然气水合物到从深海钻探中发现天然气水合物,两种不同的地质环境对其形成有不同的影响因素。1974年,乔治·克莱普和卡普兰认为气体水合物在沉积物内的稳定深度与以下因素成正比:静水压力、沉积物表面的温度、地热梯度以及甲烷浓度。当气体遇到甲烷水合物温度稳定区的沉积物时,它可能在此处与水结合,形成气体水合物[21]。1993年,美国地质调查局的克文沃顿(Keith A. Kvenvolden)提出极地地区的气体水合物通常与永久冻土有关,深海地区的气体水合物被发现在外大陆边缘的斜坡和隆起的沉积物中[22]。

通常假设纯甲烷纯水系统来预测自然发生的气体水合物稳定的深度和温度。1996年,美国华盛顿海军研究实验室的马克斯(Michael D. Max)和美国的洛里(A. Lowrie)进行甲烷纯水体系物化试验(见图2的气体水合物相图)。当甲烷中加入少量其他气体(如乙烷、二氧化碳或硫化氢)时,水合物气体相界向右位移,水合物稳定性增强,从而使水合物稳定带变厚;当有盐溶液进入孔隙时,水合物气体相界向左移,水合物稳定性减弱,从而使水合物带变薄[23]。

中国关于天然气水合物的研究可以追溯到1980年,部分刊物陆续有关于天然气水合物的信息介绍。1999年,石森和白冶提出气体水合物形成并稳定存在的理想温度是0~10℃,压力为10MPa,同时,他们认为气体水合物的形成主要受大陆边缘的有机碳量(>0.5%~1%)、海底沉积物中有机碳的保存能力、沉积速率和氧化状态等因素控制。