试析科学本质的FRA范式:结构体系、要素内涵与系统审视

作者: 宗国庆

摘要: 鉴于对主导国际科学教育科学本质研究三十余年的共识范式的诸多局限的批判性审视,近年来国际上兴起了一种称为FRA范式的科学本质框架。从结构体系、构成要素内涵及优势与不足三方面对FRA范式展开了全面述评,以期为我国科学本质教育理论与实践提供借鉴,推动其不断向前发展。

关键词: 科学教育; 科学本质; 家族相似性; FRA范式

文章编号: 10056629(2023)07000306

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

科学本质(Nature of Science, NOS)作为科学素养的核心组成要素之一,已成为诸多国家科学课程文件与国际组织政策报告的基本共识,得到了充分认可[1]。提高学生与教师对于科学本质的理解已经从一个理想目标转变为科学素养培养的关键组成部分。当前被科学课程文件普遍接受,科学本质研究与实践领域大量引用的是一种名为“共识范式”(Consensus Paradigm)的版本。该范式将NOS定位为科学认识论和科学社会学,亦即科学作为一种认识方式或科学知识发展所内嵌的价值观和信念。具体包含如下七要素:科学知识的经验性(包括观察与推论的区别);科学理论和定律的区别;科学知识的创造性和想象性;科学知识的理论负载性;科学知识的社会与文化嵌入性;科学方法的迷思;科学知识的暂定性[2]。

近年来,该范式因其存在的诸多问题而遭受一系列批评,出现了前所未有的范式危机[3]。批评者认为,共识范式在理论体系上存在模糊本体论、二元认识论、机械还原方法论、同质项目规范性列表体系的问题,其所开发的评价工具存在语境缺失、低阶化导向、劳动密集、学科适应性差、广度有限与关联性不足的问题[4]。批评者主张运用“哲学上更复杂的方法和对当代科学实践的更真实观点”建立一个更具包容性、复杂性、开放性、整体性的NOS替代性框架。诸多方案中,家族相似性范式(family resemblance approach, FRA)最为耀眼[5]。本文从结构体系、要素内涵与系统审视三方面对FRA范式进行了全面阐释与系统审视,以期为我国NOS教育理论与实践提供借鉴,推动其不断向前发展。

1 FRA范式及其结构体系

该范式最初由Irzik与Nola于2011年提出。他们运用家族相似性方法论,将科学的认知维度分为活动、认知目标与价值观、方法、方法论规则与产品四个方面。其中,活动包括观察、实验、收集和分类数据、提出问题等;特定分支目标包括建立解释和进行预测;价值观包括经验的充分性、一致性、简洁性等;方法包括归纳、演绎、溯因推理、统计方法和数据挖掘;方法论规则包括构建假设、不临时修改理论等;科学产品包括假说、定律、理论、模型等[6]。

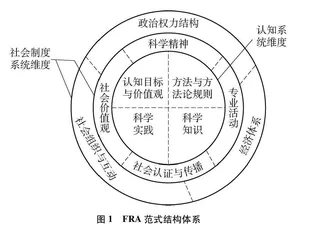

二人在随后论著中,对其进行了改进:将“科学作为一个认知系统与一个社会制度系统”区别开来,后者涉及科学实践的社会、文化、政治、伦理和商业等方面,分为专业互动、知识认证和传播系统、科学精神与社会价值观四类。Erduran与Dagher两人则进一步拓展、深化了FRA框架:将科学活动替换为认知性科学实践;重新将其科学教育语境化以使其运用于科学教育研究与实践;将社会制度系统进一步拓展,增加社会组织和互动、政治权力结构和经济体系三类别。这样便建构出一个2维度11类别的同心圆模型的FRA范式[7]。

家族相似性是该范式极具特色的方法论。它是由维特根斯坦为解决哲学界长期争论的普遍性问题而提出的思想方法论,其主要内涵可概括为:诸多事项并不存在完全相同性,而仅具有交叉重叠的家族相似性或局部相似性[8]。通过这种局部相似性诸环节得以连结在一起。某成员在某些方面与该类的某个或某些成员具有某种或某些相似性,而这种相似性不一定存在于其他成员之间。因此,共识范式所谓的适用于所有分支领域的整体性与笼统性的NOS特征是一种迷思。因为有些特征是科学分支领域很大程度上共享的,有些则共享程度有限,有些则根本不共享。科学各分支领域既具相似性,又具差异性。各分支领域不具有NOS作为整体和一般领域的共通特征,而仅具有一串相关的家族相似特征。科学分支领域与其他分支至少共享一个或多个(而不是所有)NOS特征,任一分支领域只具有部分NOS特征,而非全部。科学各分支在各维度及其各类别构成要素上均具有家族相似性,正是由于这种家族相似性,科学各分支领域才得以称之为科学。相较而言,共识范式则以普遍共同特征来划定科学边界,声称只有全部具备7个NOS特征的领域才是科学大家族成员,才是科学的,否则就是伪科学。

FRA范式兼顾了科学学科间的NOS差异性和相似性,并提供了一种连贯方法,通过该方法可捕捉到NOS的领域一般与特定方面,既包含认知系统维度,又囊括社会制度系统维度。前者包含认知目标和价值观、科学实践、方法和方法论规则与科学知识4类要素;后者包含专业活动、科学精神、社会认证和传播、科学的社会价值观、社会组织和互动、政治权力结构和经济体系7类要素。这些类别要素不是独立与排他的,而是以动态互动方式相互关联,共同构成了一个FRA同心圆,直观表征出科学的整体、多样、包容、动态图景。且各维度之间、各类要素之间的边界是松散的(用虚线表示),以表明无论要素在FRA同心圆上的位置如何,均彼此影响,具体如图1所示(虚线表示各象限空间要素的边界松散性,可相互流动;同心圆表示科学是一个整体、动态、连贯、包容系统)。鉴于该体系模型的广泛影响力,业已成为国际科学界公认的共识范式的替代范式之一,本文所指的FRA范式即特指该模型,其各要素内涵阐释如下。

2 要素内涵

2.1 认知目标与价值观

目标和价值观影响科学家的科学实践与认知建构。科学事业的基础是坚持一套指导其认知建构与科学实践的目标与价值观。这些目标和价值观通常是内隐的,包括准确性、客观性、一致性、怀疑主义、合理性、简洁性、证据充分性、预测性、可检验性、新颖性、有效性、逻辑性、可行性和解释力、开放性、复现性等。

2.2 科学实践

将科学活动替换为科学实践不仅仅是一个术语转换与偏好问题,更重要的是对科学活动如何成为认知本质的重新认识[9]。“实践”即认知实践,实践与知识的产生密不可分,而非孤立的活动,是为了认知(理解、预测、协调理论与证据)、指向认知、关联认知而实践的。如分类实践不仅可用于组织现有关系,亦可在更广泛的理论框架内预测新的关系与解释相关问题。如门捷列夫根据周期律对元素分类成功预测了镓等元素。分类是经验的有意义聚集,可在探究的初级阶段以形成性方式发现、分析及促进知识生成,它以特定结构(如层次结构和集合)进行操作[10]。分类是认知目标导向的科学实践,在学校中忽视分类的认知维度,多是由于没有将其置于广阔的理论背景和认知目标框架中,如周期表分类是基于周期律理论。

实验被定位为科学实践而非传统的程序操作活动。科学实验不是一套既定程序。科学家经常为了解决研究问题而发明新程序和技术。确定恰当的实验程序与数据、模型、理论一样,亦是科学家的重点关注对象。这种对实验的重新定位,是为了将其从目前在学校科学中的无意识和程序性地位提升为基于认知标准的科学实践。以实验中的技术革新为例,人们倾向于将实验知识的产生视为理所当然,并将重点放在理论上。然而,科学与技术发展紧密相连,实验不仅运用技术工具,亦会改造、革新技术。且在当代科学实验中,科学家多不会基于理论与定律机械展开,而是基于当下问题情境灵活进行,这已为科学实践哲学研究所揭示——很多探索性实验结果的得出,并非事先设想到的,而是在多种要素作用下涌现出来的。工程技术对实验的影响愈益显著,很多前沿理论,如果没有大型精密的工程技术仪器协助,是很难产生的[11]。

而且,科学实践不仅指向认知(认知实践),亦指向社会文化(话语实践),即具有社会性与文化性,三者(其中调查实践又分为观察、分类和实验等;认知实践包括解释、建模和预测等;话语实践包括论证和说服等)相互作用,相辅相成。更为重要的是,科学实践内部各要素并非彼此孤立,而是相互关联。

2.3 方法与方法论规则

几十年来,“唯一的科学方法”在教师群体与教科书作者群体中有着顽强生命力。“唯一的科学方法”的缺陷之一在于它传达了一种错误观念——即认为存在一种统一的从事可信科学研究所必需的跨学科的科学实践方法,而不使用实验方法的科学家不可能获得可信的知识。在这种逻辑下,自然科学中的历史研究常被视为不如运用实验法的科学研究。但当实验不足以提供充分证据甚至无法进行实验时,这种“唯一的科学方法”就很有问题。

变革师生“唯一的科学方法”迷思的最佳途径是在具体学科内容下,展开对科学方法的多样性反思,并将这种反思置于主张、证据和解释的动态关系中。天文课上的学生可能能够较易理解天文学家无法实验的原因(不能在太空中操纵天体)。但物理与生物课堂上的情景与此大相径庭,生物课上,他可能会对实验证据在自然选择理论中所起的有限作用而感到困惑——他可能无法理解为什么不对研究对象直接进行实验操纵,却求助于非实验或观察数据。即使告诉他自然选择理论中具有历史因素,亦不能使其拨云见日。因为这需要了解历史数据的获得、解释方式及其与其他非历史数据的关系。

2.4 科学知识

科学知识以理论、定律和模型(theories, laws and models, TLM)三种形式及其相互作用构成的TLM整体进行表征。依据一定标准,可将其划分为不同层次。就理论而言,存在中心、前沿与边缘三种层次。中心理论是主流科学的核心,如物理学中的相对论与牛顿运动定律;前沿理论亦是主流科学的核心成分,但受到对立解释的挑战,如冷聚变理论;边缘理论则是开始进入科学的起点理论,随着时间推移,可能会亦可能不会上升到其他两水平理论。模型通常被界定为对源域与目标域的关系表征。目标域即待解释的未知物体与现象;源域即有助于理解目标域的熟悉的物体与现象。教师可在课堂讨论中适时地引入TLM的不同分类,以帮助学生澄清与克服相应迷思。

TLM与FRA一致,兼具领域一般性与特定性。前者强调不同学科如何借助一套连贯理论、定律和模型来解释学科相关现象,即所有科学分支领域均是在理论、定律和模型的家族相似上发展起来的,如表1所示。科学知识的这种连贯框架试图超越将理论、定律及模型彼此孤立的信息碎片学习(即学校科学教学鲜少促进学生对各形式知识间的相互联系与协调理解),而聚焦于不同形式知识的统一网络关系。

领域特异性要求尊重学科的特殊结构,尽管所有科学学科均依赖于特定理论、定律和模型,但其精确性是特定的,彼此具有很大不同。以科学定律为例,化学定律与物理学定律即有很大不同。元素周期律指出,元素的性质存在周期性,由元素的原子序数排列间隔控制,仅是定性与近似的,而非牛顿运动定律那般精确化与数学公理化。哲学家们常将物理学作为范式科学,以物理定律为科学定律建立了一套普遍且量化的标准,但这种狭隘的定律标准仅适用于简单系统,对于化学、材料学和气象学等更复杂科学系统并不适用。这就说明一条定律既可数学化表征,亦可近似和定性表征。明确定律的性质及其在不同科学领域的相似与差异性,对科学教育大有裨益。如教科书应引出周期律的近似性,并将其模式作为一个实例进行具体说明,着重聚焦其与学生熟悉的其他定律的区别。在物理和化学比较背景下,引入定律本质,提高学生的NOS理解水平。

2.5 科学社会制度体系

主要包括专业活动、科学精神、社会认证与传播、社会组织与互动、政治权力结构与经济体系7类要素。所谓专业活动包括出席会议、发表研究成果、课题申请等。让学生模仿性参与科学家的社会活动有助于培养其“说”和“做”科学方面技能,交流发现、回应他人不同观点,从而建立、修正自己观点。科学精神即共同体互动及其应秉持的制度性态度与规范,包括开放、自由、伦理性、环保、诚实、无私、有组织的怀疑主义等。社会认证与传播即科学家所得成果需经共同体审查与评价后方可发表与传播[12]。社会价值观包括环境与社会效益。尊重环境与自由既是科学精神,亦是科学社会价值观。而社会效益则是科学研究获得公众支持的必要条件。