学术探索情境类高考化学试题的特点及启示

作者: 文吉槐 杨志义

摘要: 学术探索情境类化学电源高考试题追求真实情境,强调知识应用,为近年来以核心素养为导向的高考化学试题的代表。通过对近5年高考化学全国卷“化学电源”试题的分析,从文献来源、试题情境、考查形式、考查内容、知识融合等方面总结了试题的特点。并提出强化必备知识、引导模型建构、注重情境分析、提升信息素养等教学启示和建议。

关键词: 学术探索情境; 高考化学; 化学电源; 试题特点; 教学启示

文章编号: 10056629(2023)07007606

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出以真实情境为测试载体的命题原则,试题情境的创设应紧密联系学生的学习和生活,体现科学、技术、社会和环境的发展成果[1]。单旭峰,宋修明根据情境素材的来源将目前高考化学情境素材分为日常生活情景、生产环保情境、学术探索情境、实验探究情境和化学史料情境[2]。其中,学术探索情境类试题以学术刊物最新的研究方法和成果为情境信息,还原了知识产生和应用的真实场景,与新课程改革及招生考试制度改革的理念相契合。通过对近5年(2018~2022年)高考全国卷分析发现,“化学电源”类考题均以学术探索情境形式呈现,追求情境的真实性,强调知识的应用,为近年来以核心素养为导向的高考化学试题的代表。

1 试题特点

1.1 源于研究文献

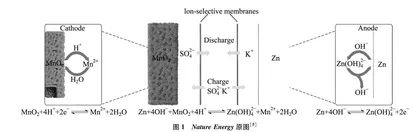

2018至2022年高考理综(化学)全国卷共计13套。其中2018年、2019年和2020年各有3套,称为Ⅰ卷、Ⅱ卷、Ⅲ卷;2021年和2022年各2套,称为甲卷和乙卷。13套试卷中直接考查化学电源的试卷有8套,每套1题,共计8道。这8道考题均以陌生的新型化学电源为背景,其情境信息来自近年来发表在国际顶级期刊的最新文献,如Science、 Angew、 JACS、 Nature Energy等。以国际化学领域传统顶级期刊Angew为例,2018年全国Ⅱ卷第12题、2019年全国Ⅰ卷第12题、2020年全国Ⅰ卷第12题的背景信息均出自该期刊上的研究文章,凸显了命题者对试题素材质量的重视。此外,命题者还比较倾向于选取国内学者的最新研究成果,如2022年全国甲卷第10题来自天津大学科研团队2020年3月发表在Nature Energy上有关“ZnMnO2水系电池”的研究文章[3];2022年全国乙卷第12题是来自南开大学科研团队2022年3月刊登在Chemical Society Reviews上有关“光LiO2电池”的研究文章[4],这也显示了近来我国科学家在电化学领域取得的丰硕成果。

从试题的命制来看,学术探索情境类试题首先遵从了原文献,还原了知识的真实场景,表现在试题的图片情境信息和关键文字情境信息直接取材于原文献。同时,为适应高考要求,对专业的研究方法和成果进行了简化和提炼,对部分信息进行了适当的补充或删减。以2022年全国甲卷第10题为例,从原文献看,其图片信息较为繁琐(见图1),不适合直接照搬作为高考试题情境,简化后的图片呈现的是一个三室双膜电池装置,更加明了直观,突出主题(见图2)。作为电池的重要组成部分,电解质是分析电池工作原理的关键,也是高考考查的重点。因此,命题者将该信息作了适当处理,在呈现完整电解质信息的同时,把离子移动方向作了隐藏,删除了正负极名称和电极反应式,同时将这些知识放在选项中进行考查。信息的适当补充,可以使试题呈现的情境更加丰富,知识更加完善,助力考生的思维推导。适当的信息删减,如电极名称、电子移动方向、离子移动方向、隔膜种类及电极反应式等,则可灵活调整试题难度,同时检验考生的逻辑推理、模型建构、信息整合等能力,丰富知识的考查。

最新的学术研究成果与社会经济发展、科技进步、生活实际等密切相关,是考查学生知识和素养水平的良好素材。文献情境素材对所有考生而言都是陌生的,可以确保试题的公平性,也能引导学生重视情境的分析和知识的应用,避免机械式记忆。高质量的期刊文献则为试题情境的真实性、试题的高质量提供了保障。

1.2 追求真实情境

情境是高考评价体系中的考查载体,所谓的“情境”即“问题情境”,指的是真实的问题背景,是以问题或任务为中心构成的活动场域。高考评价体系中的“四层”考查内容和“四翼”考查要求,是通过情境和情境活动两类载体来实现的,即通过选取适宜的素材,再现学科理论产生的场景或是呈现现实中的问题情境,让学生在真实的背景下发挥核心价值的引领作用,运用必备知识和关键能力去解决实际问题,全面综合展现学科核心素养[6]。学术探索情境类“化学电源”试题呈现的情境信息通常有3~5条,其情境内容基于学科知识理论,源自科学研究,强调真实性,体现应用价值。

情境的真实性反映了问题本身的复杂性和独特性,因此,真实情境类试题除了呈现“共性”的化学基础知识,还具备“个性”特点。如2020年全国Ⅰ卷第12题呈现的“ZnCO2水介质电池”,与考生对传统电池的充放电认识有所不同,其充电反应并不是放电反应的逆过程。在正极,放电是CO2被还原并结合H+生成HCOOH的过程,而充电则是H2O被氧化为O2并释放H+的过程(见图3);2022年全国乙卷第12题呈现的“光催化电极产生电子(e-)和空穴(h+)……驱动阳极反应Li2O2+2h+2Li++O2”信息,需要考生结合情境,理解空穴(h+)具有结合电子的性质,其作用相当于氧化剂。若考生将解题经验泛化,被规律束缚,将很难走进情境去分析真实问题。

真实情境不仅包含了丰富的化学知识,其创新的研究方法也富有启发性,针对的社会问题具有人文教育价值。有时学生对试题中的化学知识内容不一定留下印象,但他们会记住试题中某一段文字(可能与化学知识无关)、某一项新发现、某一个生活观念,这就是试题情境的教育性[7]。如2018年全国Ⅱ卷第12题呈现的“可呼吸NaCO2电池”,放电时从外界获取温室气体CO2,充电时再放出CO2。试题的背后是对变废为宝、资源化利用,实现绿色可持续发展的探索;又如,2022年全国甲卷呈现的“水系ZnMnO2电池”,其背景源于科研人员创造性地利用电解质去耦合策略,使正极MnO2和负极Zn分别处于不同的酸碱性环境,以发挥电池的最佳性能,体现了化学研究促进科技进步、满足人类美好生活的重要价值。因此,以“真实情境”为测试载体,传递学科核心价值和理念,考查学生在陌生情境下解决实际问题的能力,实现对必备知识和关键能力的考查,进而评价学生的化学学科核心素养的达成情况,已成为考试评价的重要目标[8]。

1.3 注重知识融合

高考要求学生能够触类旁通、融会贯通,既包括同一层面横向的交互融合,也包括不同层面之间纵向的融会贯通。《中国高考评价体系说明》指出,在命制试题时,要从研究对象或事物的整体性、完整性出发,不仅要从学科内容上进行融合,凸显对复合能力的要求,也要在试题呈现形式上丰富多样,从而实现对学生素质综合全面的考查[9]。融合的目的是保证知识的完整性,防止知识的割裂,这是高考评价体系“四翼”考查中综合性、应用性和创新性对知识融合的必然要求。化学融合型试题分级分类框架见图4[10],该分级分类框架根据素材知识情境的类别与解题的相关度将融合的级别分为四级,级别越高融合的程度越高,通常情况下试题的综合性越强,难度也越大。

下面应用融合型试题分级分类框架,对比研究2016年全国新课标Ⅱ卷第11题(以下简称“2016年试题”)和2019年全国Ⅰ卷第12题(以下简称“2019年试题”),分析内容见表1。可以看出,2016年试题的融合度低,仅为1级。表现在试题素材简单,为中学已学化学知识,且无情境图片,问题选项仅涉及电极反应式和离子移动方向两个方面的问题,考生作答的关键是根据氧化还原原理对电极反应的分析;2019年试题则表现出了较高的融合度,所给情境素材中只有“合成氨”是已学知识,“生物燃料电池”“MV2+/MV+”“氢化酶、固氮酶”均为新知识,且与解题相关联。不过考生结合图文信息,是可以对素材进行解读,选出正确答案的,因此试题的融合度为3级。从近5年全国卷化学电源试题来看,1级和2级融合度试题已被淘汰,原因在于此类低融合度试题偏向对已有知识的简单记忆,或“情境素材”与解题脱离。3级融合度试题则成为主流,意味着试题情境素材会出现新知识,考生解题过程中需要运用新知识对素材进行解读。需要注意的是,试题难度与融合度之间也并非存在必然联系,如2022年全国乙卷12题出现的新知识“光催化电极产生电子(e-)和空穴(h+)”是考生不能完全解读的,从融合型试题的分级标准来看,该题的融合度为4级。但命题者设问的起点并不高,在不能完全解读素材的情况下,考生仍能解题。因此,真实情境为载体的命题要求决定了考生不可能通过仅给的少数信息对试题进行完全解读,但在保证情境真实性、复杂性的同时,命题者可在学生知识的“最近发展区”处设问。

例1 (2016年全国新课标Ⅱ卷第11题)MgAgCl电池是一种以海水为电解质溶液的水激活电池。下列叙述错误的是

A. 负极反应式为Mg2e-Mg2+

B. 正极反应式为Ag++e-Ag

C. 电池放电时Cl-由正极向负极迁移

D. 负极会发生副反应Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑

例2 (2019年全国Ⅰ卷第12题)利用生物燃料电池原理研究室温下氨的合成,电池工作时MV2+/MV+在电极与酶之间传递电子,如图5所示。下列说法错误的是

A. 相比现有工业合成氨,该方法条件温和,同时还可提供电能

B. 阴极区,在氢化酶作用下发生反应H2+2MV2+2H++2MV+

C. 正极区,固氮酶为催化剂,N2发生还原反应生成NH3

D. 电池工作时质子通过交换膜由负极区向正极区移动

1.4 考题形式及核心考点相对固定

从近5年全国卷来看,化学电源考题均为选择题,试题由题干和选项两部分构成。题干提出一个化学电源问题并给出部分情境信息,选项则是根据信息进行的知识补充、原理推测、方法评价等。化学电源选择题往往具有知识覆盖面广、切入点多、跨度大等特点,可以通过有限的素材对核心价值、学科素养、关键能力和必备知识进行较为全面的考查。因此,选择题仍然会是化学电源试题今后的主要考查形式。

化学电源类试题虽然以复杂多样的真实情境为测试载体,但其解决问题的工具即化学知识却是相对固定的。对8道化学电源考题统计发现,其考查的核心知识主要是化学方程式、电极判断、离子移动方向、电子(或电流)移动方向、微粒浓度变化、计算、电池评价七个方面。且考查内容集中度高,方程式考查率为100%,且有5道考题涉及方程式的选项达到两个。离子移动方向考查率为75%,仅2020年全国Ⅰ卷和2020年全国Ⅲ卷没有出现。该考点通常结合“隔膜”进行考查,如2018年全国Ⅲ卷的“高聚物隔膜”、2019年全国卷Ⅰ的“交换膜”、2022年全国甲卷的“离子选择性隔膜”、2022年全国乙卷的“离子交换膜”均未告知隔膜种类,需要考生结合情境对隔膜种类进行判断,进而分析离子移动情况。考查频率较高的还有微粒浓度的变化,为37.5%。此外,电池评价这一考点也值得关注,这类问题需要考生结合考题情境,对电池优缺点、应用场景、电极材料的选择等方面的评价作出判断,体现了高考化学对“关键能力”中思维认知能力群的考查。如2019年全国Ⅲ卷第12题A选项“相比现有工业合成氨,该方法条件温和,同时还可以提供电能”,该选项要求考生能结合电池工作原理,判断出该电池的优点;2022年全国乙卷第12题B选项“充电效率与光照产生的电子和空穴量有关”,该选项要求考生能结合给定的“光催化电极产生电子(e-)和空穴(h+)驱动反应”信息,判断充电效率与光照产生的电子和空穴量之间的关系。

2 启示

2.1 强化必备知识

必备知识是指即将进入高等学校的学习者在面对与学科相关的生活实践或学术探索问题情境时,高质量地认识问题、分析问题、解决问题所具备的知识,包括基本事实、基本概念、基本原理等内容,是学科素养的基础支撑[11]。以学术探索情境为背景的化学电源试题虽然以陌生情境为载体,以图文形式呈现,综合考查学生的信息获取能力和信息加工能力。但就其考查的内容而言,仍然是以氧化还原反应为基础、化学电源工作原理为核心的必备知识,如电极判断、电极反应式、离子移动方向、电子(或电流)方向、电化学计算等。考生应注重结合氧化还原反应基本原理,加强对电化学反应式的书写。从微观角度分析离子移动方向及微粒浓度的变化以及导致这些变化的原因。结合氧化还原反应中的电子守恒,强化电化学相关计算的练习。