国外“化学平衡”主题教学课例研究

作者: 杜雪滢 罗秀玲 肖信

摘要: 基于Journal of Chemical Education近二十年的载文,从教学主题与内容、教学手段与方法等方面分析研究了国外有关“化学平衡”主题教学课例的基本情况和研究重点。根据具体课例的内容分析,凝练出可以从实验创新与探究、游戏模拟与活动、信息工具支持这三个方面促进“化学平衡”主题的有效教学,介绍相应的典型课例,以期补充国内关于“化学平衡”主题教学课例的研究,为化学教学研究和实践提供有益参考。

关键词: Journal of Chemical Education; 国外化学教育; 化学平衡; 课例研究

文章编号: 10056629(2023)08001507 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 研究背景与意义

化学平衡是中学化学反应原理的重要组成部分,与氧化还原反应、酸碱滴定和溶解度等化学内容密切相关,其有关概念更是高中教与学的难点。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中明确要求学生学会运用动态平衡的观点看待和分析化学变化,认识反应条件对化学平衡的影响,“化学平衡”主题的教学承载着发展“变化观念与平衡思想”的化学学科核心素养的功能[1]。

化学平衡涉及大量抽象的概念,对学生的认知理解能力要求较高。已有研究表明,大部分学生在认识动态平衡与判断平衡移动等方面存在困难,因此,有关“化学平衡”主题的教学研究一直是化学教育工作者关注的热点。目前国内学者主要围绕迷思概念、认识模型、图像与计算等方面来探索其有效教学[2],但对国外相关教学课例的研究和总结仍比较欠缺。

分析国外已有的教学课例文献,有助于教师深入了解该主题教学研究的特点和前沿热点,拓宽教学思路,改进教学实践,提高教学效果。基于此,本文对美国化学学会(ACS)出版的Journal of Chemical Education(以下简称JCE)期刊近二十年发表的有关“化学平衡”主题教学课例的文献进行分析研究,以期为相关的教学实践和研究提供参考。

2 研究对象与方法

JCE是美国化学学会化学教育部门的官方期刊,在国际化学界具有较高的影响力和权威性。期刊刊登的论文涵盖从中学到研究生阶段的化学教育研究专题,能帮助化学教育工作者了解化学学科的前沿热点,更好地开展教学研究。

国外不少学者积极探索“化学平衡”主题的有效教学,特别是进入21世纪以来,其教学课例的设计与所使用的策略工具等具有一定的创新性、借鉴性与启发性。基于研究主题,首先运用关键词法,在JCE的期刊官网上以“chemical equilibrium”为关键词,设置范围为“anywhere”,限定出版时间为“2012.01~2022.07”进行检索。为避免疏漏,进一步运用同义词替换、溯源法补充相关文献。初步检索得到的文献包含较多大学化学中的理论研究和科研实验论文,因此从内容相关性的角度对文献进行逐篇筛选与剔除,最终确定与中学“化学平衡”主题教学密切相关的核心文献共30篇。

3 研究结果与分析

3.1 整体特征

现代化学教学的目标是使学生超越对事实和程序的记忆,转向对化学核心原理的理解和应用[3]。对筛选出的30篇文献进行分析,发现其为了促进学生对化学平衡及其相关概念的理解与应用,在教学主题内容与教学手段方法的选择上呈现两个显著特点。

一是强调内容的综合性与知识的迁移应用。在教学主题和内容上,与国内相比,国外“化学平衡”的教学主题与内容选择更加广泛,一般选取具有关联性、整体性的综合内容进行教学,呈现学科交叉的特点与趋势。文献主要围绕跨学科知识素材的应用和化学平衡知识在陌生情境或真实问题下的迁移而展开。如在实际的教学中,将化学平衡的教学与酸碱化学、分析化学、无机化学等领域的内容紧密结合,常使用与酸碱平衡[4]、滴定实验[5]、无机变色实验[6]等有关素材,激发学生的兴趣,并将抽象的动态平衡可视化和数字化,帮助学生理解化学平衡的动态性和勒夏特列原理等内容。跨学科知识素材的应用能促使学生加深对化学平衡相关概念的理解,帮助其解释各种现象,找到问题的解决方案[7]。此外,国外学者关注教学情境的真实性与陌生性,注重在真实问题或陌生情境下发展学生对化学平衡的理解,增强其对所学知识的迁移应用能力,帮助学生内化所学知识。如要求学生综合生物与化学知识解释海洋酸化对贝壳生物的影响[8],利用勒夏特列原理等知识对白葡萄酒中亚硫酸盐离子进行定性分析等[9]。

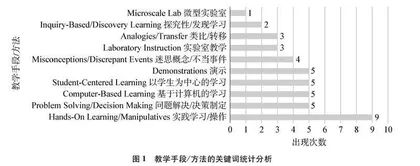

二是重视学生的主体地位与多样化活动的设计。在教学手段和方法上,以学生为中心的教学能显著增加学生对课堂材料的理解,有助于学生对所呈现的信息进行深入的思考,利于其对信息的组织、存储和检索[10]。选取并统计文献关键词中涉及的教学手段/方法及其出现频次,结果见图1。由高频关键词“Hands-On Learning/Manipulatives(实践学习/操作)”“Problem Solving/Decision Making(问题解决/决策制定)”与“Student-Centered Learning(以学生为中心的学习)”可知,在“化学平衡”主题的教学中,注重发挥学生的主观能动性,如组织学生进行实验探究[11]、模拟反应和游戏[12]等活动,促使学生获得感性体验,建构知识,增强动手实践和探究能力。此外,关键词“Computer-based Learning(基于计算机的学习)”也是高频关键词,说明该主题的教学中,常利用计算机辅助课堂教学。总的来说,国外化学平衡的教学强调学生的主体地位,重视设计如实验探究、游戏模拟等多样化的动手操作和实践活动,采用新型的教学工具促使学生深入理解化学平衡的知识,能有效丰富课堂教学的多样性。

3.2 课例类型分析

国外“化学平衡”主要聚焦于化学平衡状态及其特征、外界条件对化学平衡的影响、勒夏特列原理的理解与应用这三方面开展教学研究。究其原因,学生在这三个方面存在较多的迷思概念,如学生对化学平衡的理解通常只停留在宏观层面,难以从微观层面认识平衡的建立[13],此外学生还难以理解化学平衡状态的特征(动态性、可逆性等)[14],认为只有当正反应结束时,逆反应才开始[15]等。这也与我国目前化学平衡教学要突破的教学重难点相适配,具有一定的参考价值。

基于此,通过梳理文献内容发现,国外“化学平衡”主题教学为帮助教师转变学生的迷思概念,突破教学重难点,主要从实验创新与探究、游戏模拟与活动、信息工具支持3个方面阐述了对该主题教学的有效课堂组织、教学策略与辅助工具(见表1)。

由表1可知,通过实验创新与探究、游戏模拟与活动两个层面促进“化学平衡”主题的有效教学是研究的热点。实验是化学学科的基础与特色,是影响该主题学生可视化和概念化的关键因素之一[31]。进行实验及其装置的创新,开展高水平的探究活动是促进学生化学平衡概念理解的有效手段。有趣的游戏模拟与跨学科活动能帮助学生在分子水平上可视化一个简单的反应,使其积极参与知识的形成过程,在活动中建构对化学平衡的理解。此外,在化学平衡的教学中还涉及关于平衡常数复杂计算的问题,合理利用信息技术工具辅助教学可以简化复杂计算,解决关于化学平衡系统组成的问题,强调学生对概念方面的理解,而不是执着于代数方程的解。

3.2.1 实验创新与探究

实验创新与探究主要采用与化学平衡相关的多样化、跨学科的课堂演示实验、创新或探究实验等开展教学,着眼于解决学生对平衡动态性、勒夏特列原理、外界条件影响化学平衡的错误认识。

在进行化学平衡动态性和勒夏特列原理的教学时,通常利用可观察的实验现象如溶液的颜色变化等,将平衡等概念形象化、直观化,促使学生形成对化学平衡的本质理解。例如,Eilks[32]等人利用阳离子交换树脂Amberlyst 15在不同pH环境下颜色不同的性质,通过添加不同试剂引起的颜色和pH变化来探究化学平衡。Amberlyst 15和百里酚蓝形成的溶液颜色随着氯化钠、氢氧化钠溶液的加入,由黄色变为红色再变为蓝色,且由于水合氢离子在溶液中缓慢扩散,使整个溶液产生不同pH,从而呈现蓝色、黄色、橙色、红色的颜色梯度变化(见图2c、 d)。在这个过程中,学生能看到反应缓慢达到平衡的过程,直观地感受外界因素改变时,化学平衡短时间内是如何发生改变的,进而帮助学生突破概念理解的难点,该实验已被广泛应用于德国高中化学课程和教师教育中。

在探究化学平衡影响因素的教学中,往往涉及多个实验,耗费较多药品,实验操作复杂。为此,Kajornklin[34]等人使用橡胶乳胶废料作为疏水试剂,设计了一种经济环保且制作方法简易的纸巾基环形实验装置(PTED),以此替代传统的实验装置。采用该装置,利用两种钴(Ⅱ)配合物,Co(H2O)2+6(粉色)和CoCl2-4(蓝色)之间的平衡,通过改变氯离子的浓度或温度,引起颜色变化,从而探究试剂浓度和温度对化学平衡的影响(见图3),帮助学生理解外界条件变化是如何影响化学平衡的,使学生学会判断平衡移动的方向[35]。

此外,不仅可以利用PTFD进行影响化学平衡因素的实验,还可以让学生参与PTED的实践制作(见图4),开展项目式学习。研究发现,制造和使用PTED有助于激发学生的学习热情,增强学生动手实践的能力,更好地理解影响化学平衡的因素。PTED具有较高的耐腐蚀性、结构稳定性和设计灵活性,方便经济,适合大规模生产,为教学工具的创新开发提供支持。

3.2.2 游戏模拟与活动

游戏模拟与活动是结合不同的教学策略和方法,利用游戏模拟化学反应或基于真实情境项目活动的知识迁移,其主要目的是促进学生对化学平衡微观层面的认识,解决知识的抽象性问题,并在综合性的活动中深化对化学平衡的理解,促进知识的迁移与应用。

学生对化学平衡的理解通常只停留在宏观层面,难以从微观层面认识平衡的建立。为此,可用体积较小的宏观物体表示原子或分子(如硬币、积木等物体),以游戏活动的形式模拟化学平衡过程,寓教于乐。如Xian[37]等人通过让学生以分组的形式完成游戏中积木的组装和拆解,生动形象地模拟可逆反应(A+BAB)。通过该游戏活动,学生能体会正向和逆向的反应速率与平衡之间的关系,从微观粒子的运动层面去理解化学平衡的特征。在该游戏活动中,小组内的每个成员均被分配不同的角色和任务(组装者、拆卸者、搅拌者、计时者),更多组装者的组代表更快的合成速率,更多拆卸者的组代表更快的分解速率,组装者和拆卸者都只有一个的组表示正、逆反应速率相等。学生同时进行合成和分解反应,以代表相互竞争的正、逆反应,反应通常在三次1min的间隔中达到平衡。每个间隔后,计算并报告产物AB积木的数量。通过这一系列的组装过程,能让学生更真实地感受化学平衡状态的建立与其特征,在感性的动手操作中构建理性的认知。调查发现学生对平衡问题的认识得到显著的改善,学生认为该连锁积木拼接活动有趣且有效。

在化学教学中,设置真实的问题情境,引导学生融合各学科知识,尝试解决生活中的复杂问题,有利于加深学生对化学知识的理解,体会学科知识对生产生活的指导作用,促进知识向能力素养的转化。在化学平衡的教学中,Roche[38]等人以二氧化碳溶解在海洋中的多个反应为对象,要求学生利用生物知识和化学平衡中的勒夏特列原理,解释海洋酸化及其对有壳生物的影响。这符合高中化学课程标准对教师教学的建议——重视跨学科内容主题的选择和组织,加强化学与物理学、生物学等其他学科的联系,引导学生在更宽广的学科背景下认识物质及其变化的规律[39]。在该活动中,以海洋中二氧化碳溶解涉及的多个反应为模型,要求学生根据相关的化学知识(酸碱反应、勒夏特列原理、平衡原理等)解释二氧化碳浓度变化对海洋pH的影响,及这些变化对海洋中壳类生物的影响。活动分三个阶段进行:教师为学生提供海洋酸化的视频和论文;学生根据所学知识做出预测,如:大气中二氧化碳浓度不断增加,导致海洋中溶解的二氧化碳增加,海水的pH减小;学生就“海洋酸化对海洋生物的影响”问题进行小组讨论,将化学知识与其他学科知识结合,解释海洋酸化致使有壳生物壳软化的现象。最后,课堂讨论“减少二氧化碳以缓解海洋酸化”的解决方案。研究表明,大部分学生能正确预测并运用化学平衡的相关知识解释二氧化碳和pH之间的关系,增强了对化学平衡知识的迁移应用能力。开展跨学科的项目活动,能让学生深入理解相关的知识与概念,增强学生解决复杂问题的能力。