改革开放以来我国高中化学教科书科学本质表征变迁研究

作者: 宗国庆

摘要: 基于FRA范式理论,运用结构性内容分析法建构教科书科学本质表征评价工具。继而运用此工具收集了改革开放以来6套人教版高中化学教科书中所有科学本质片段,对其进行系统编码与归类,并从重视度、均衡性、外显性与关联性四指标进行分析,得出教科书科学本质表征变迁呈现稳定性与跨越性兼备的辩证发展特征的结论。最后对该结论进行解释,提出相应建议与未来研究展望。

关键词: 化学教科书; 科学本质; 表征; 变迁

文章编号: 10056629(2023)11001507 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

培养具有科学素养的公民是当今世界各国科学教育改革的最重要目标,努力提高学生对科学本质(Nature of Science, NOS)的理解已成为世界发达国家科学教育改革的广泛共识[1]。作为沟通科学课程文件与课堂教学的中介,科学教科书对提高学生的科学本质理解意义重大。世纪之交的第八次课程改革以来,科学本质逐渐得到重视,各科学学科课程标准及教科书中均进行了一定程度的阐述。不过,实证研究表明,全球范围内几乎所有学段、所有科学学科教科书的科学本质表征均质量堪忧[2]。这种实然与应然的不一致促使人们对教科书的科学本质表征质量展开评价研究。

1 评价工具

当前广泛应用的科学教科书科学本质表征评价工具是莱德曼等开发的评价工具。该工具将共识范式细化为经验性、推论性、创造性等10个方面,制定出详备的指标体系,对美国14套主流化学教科书进行了系统评价[3]。该工具已应用于跨国家、跨学科与跨时期的科学教科书评价研究中,得到诸多实证研究支持[4,5]。但近年来,该工具因为学科适用性不佳、评价广度有限以及关联性不足而受到批评。

在此背景下,国际上兴起了一种称之为家族相似性方法(family resemblance approach, FRA)的替代范式(以下简称FRA范式)。该范式将科学各分支学科视为相似性家族成员,其学科本质之间既具相似性,又具差异性。彼此之间至少共享一个或多个科学本质特征,任一分支领域只具有部分科学本质特征。

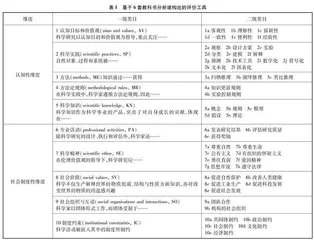

在此范式指引下,研究者开发出教科书评价工具[6]。该工具包含认知性维度与社会制度性维度。前者包含认知目标和价值观、科学实践、方法和方法论规则、科学知识4个类目;后者包含专业活动、科学精神、社会认证和传播、科学的社会价值观、社会组织和互动、政治权力结构和经济体系7个类目。这些类目要素以动态互动的方式相互关联,共同构成同心圆体系。该体系兼顾科学各学科本质的通用性与特异性。

进一步审视FRA,可发现其11个类目间存在一定交叉。例如,“专业活动”和“社会认证与传播”均涵盖了科学家为同行评审期刊撰写手稿的活动和评估研究质量的活动,而“经济体系”属于“制度约束”的下位范畴,这种交叉不利于其后续应用。为此,将“社会认证和传播”并入“专业活动”类别,将“经济体系”并入“制度约束”类目。同时,科学方法论与科学方法的内涵不同,前者是关于科学方法的理论规则,比如实验控制规则;而后者是科学知识的直接获取手段,比如归纳法、演绎法等,不宜将二者并入同一类目。为此,我们将初始的“方法和方法论规则”进一步分成“方法”和“方法论规则”两个独立类目。

由此便得到10个一级类目,具体如表1所示。基于此,运用包含“演绎归纳”两阶段的结构化内容分析法进一步建构二级类目。所谓演绎即立足于10个一级类目对教科书中所有科学本质片段进行开放性摘录,而归纳阶段则是采用对演绎阶段所收集的科学本质片段进行归纳,以生成更细粒度的二级子类目。通过此生成过程,建构出适切于评价我国改革开放以来高中化学教科书科学本质表征的包含10个一级类目及51个二级类目的评价工具(如表1所示)。

2 评价过程

2.1 分析样本

选取由人民教育出版社出版的6套较具代表性的高中化学教科书作为样本,具体信息如下:《全日制十年制学校高中课本(试用本)化学》(1979年,编码A,A1即表示第1册,下同);《高级中学课本(试用)化学(甲种本)》(1983年,编码B);《高级中学课本 化学》(1995年,第2版,编码C);《全日制普通高级中学教科书 化学》(2003年,编码D);《普通高中课程标准实验教科书 化学》(2007年,编码E);《普通高中教科书 化学》(2019年,编码F)。为保证6套教材主题内容的一致性,选取了前4套全册教材;而对后2套进行了筛选,选取E的必修1、 2与选修3、 4和5;选取F的必修1、 2与选择性必修1、 2和3。

2.2 评价标准

秉持如下标准,进行片段收集与归类:

(1) 多个类目位于同一片段时,各记为1次。

(2) 多个片段均清晰指向同一类目时,其片段长度将延至多个句子,并记为1次。

(3) 显性与隐性片段均计入,亦即进行推断性归类。如F第1册第41页的以下片段即为一例隐性片段,从其可推断出应弘扬勇往直前的科学精神。

从氯气的发现到氯被确认为一种新的元素,时间长达三十多年,其间经历了数位科学家的不懈探索。你从这一史实中得到什么启示?

(4) 由于教科书往往在演示实验之后随即给出相应结果,因此,本研究不统计演示实验,而仅统计学生实验。

2.3 具体过程

在具体评价开始之前,3名评价者均系统学习了FRA相关理论。在演绎阶段,随机选取3册教材,由3名评价者对评价工具进行测试——对照评价工具对其提及的所有NOS片段编码归类至10个一级类目中,其信度系数(Fleiss kappa)为0.8(表明其内部一致性较好)。继而归纳所有片段,以得出二级类目,其信度系数(Fleiss kappa)为0.85,表明3位评价者的二级类目编码的内部一致性亦满足要求,并制定编码指南(包含摘录示例)。最后对演绎与归纳两阶段中存在的每一处编码分歧充分讨论,以进一步加深评分者对评价框架与编码标准的理解,提高一致性。在此基础上,将此评价过程运用于所有教科书,并将每个片段均归类至所有类目,得到原始数据。

在此基础上,首先对原始数据进行频次与百分比的定量分析;同时结合认知网络进行定性分析,以得出其科学本质表征脉络。进而,对6套教科书的所有内容进行综合比较。重点分析关联性、均衡性、外显性与重视度四个指标。其中,关联性指标最能突显FRA范式特色,侧重衡量教科书科学本质类目间的关联强弱。外显性侧重评价教科书科学本质的表征方式,其吸取自共识范式教科书科学本质表征评价工具。重视度与均衡性则侧重于教科书科学本质类目的规模与分布。

3 研究发现

3.1 重视度变迁呈跳跃式发展特征

总体而言,改革开放以来我国高中化学教科书NOS的重视度变迁具有跳跃式发展特征。若以20年为单位,则可将其划分为前期20年的“徘徊式发展”与后期20年的“跳跃式发展”两个发展阶段。后3套教科书对NOS的重视度远远高于前3套教科书(如图1所示),无论是教科书科学本质表征的规模(量的表征,包括科学本质单元片段总数与科学本质类目频次总数),抑或教科书科学本质表征的位置(质的表征)均是如此。

这种跨越式发展特征亦表现在科学本质各一级类目的表征规模上(见图2)。在社会目标与价值观、科学实践、方法、方法论规则、知识、专业活动、科学精神、社会价值、社会组织与互动以及制度约束维度,后3套的科学本质一级类目表征规模均远高于前3套教科书。

这种重视度的跨越式发展还体现在出现位置的愈益多样、全面与专门化。具体而言,所谓愈加多样与全面,即指与前3套相比,后3套科学本质片段可以出现在教科书中的任何位置。不仅出现在正文、实验、阅读材料、选学、章(节)引言、脚注等位置,亦大量出现在新增绪言、结束语及图片、旁注、科学视野、科学史话、化学与职业、科学·技术·社会等诸多栏目中。为科学本质的规模扩展及其教育教学功能的充分发挥提供了充足的物理空间与栏目载体。所谓愈加专门化,即指后3套教科书除了继续将科学本质与正文内容相互融合呈现,同时更加自觉地专设能够进一步发挥科学本质教育教学功能的相关栏目,如科学·技术·社会、科学史话、科学视野、化学与职业。科学本质虽然不是其新设栏目与章节的唯一原因,但毫无疑问是其考虑的主要因素之一。

3.2 均衡性变迁呈辩证发展特征

从教科书所覆盖的一级类目种类以及类目之间百分比差异两方面发现,6套教科书科学本质均衡性变迁呈跨越与稳定兼备的辩证发展特征。具体而言,在一级类目均衡性变迁上,其覆盖种类与百分比差异均表现出前3套的“徘徊式发展”与后3套的跨越式发展特征(如图3所示)。

在一级类目百分比差异上,以科学本质频次占比前6的“社会价值”“科学实践”“认知目标与价值观”“科学精神”“科学知识”“制度约束”类目为例,社会价值在前3套中占比均超40%。而后3套的该类目占比得到大幅缩减,最高亦不足40%。而所减比重被进一步分配至占比相对较低的“认知目标与价值观”“科学知识”“科学精神”与“制度约束”,后3套教科书实现了一定程度上的跨越式发展。

但同时,亦应看到6套教科书均衡性变迁的稳定性。诸如“社会价值”“科学实践”等6类目的百分比始终占据前列(总和均超90%)。这种极高占比反映出此6类目在高中化学教科书科学本质中的关键地位——认知性维度本质以“认知目标与价值观”“科学知识”与“科学实践”为主,社会制度性维度本质以“社会价值”与“制度约束”为主,且二者在相互关联中构成了高中化学教科书科学本质主体。

3.3 外显性变迁呈辩证发展特征

6套教科书科学本质外显性变迁亦呈稳定性与跨越性兼备的辩证发展特征。其稳定性表现在科学本质片段以隐性表征为主,显性表征为辅——隐性片段百分比均超92%,显性片段频次均不足8%,两者相差均超过10倍(如图4所示)。

这种稳定性折射出隐性方式在教科书科学本质表征中的绝对主体性。原因可能是隐性表征具有更好的内容嵌入性,可以基于学科具体知识语境向外延伸至相关科学本质。如进行“社会价值”类目教育时,多基于具体化合物知识语境展开。

由于前3套教科书隐性片段均为内容嵌入型,且其显性片段20年未发生变化(为同样的2个片段)。进入新世纪后,通过显性片段数目与百分比的提高,这种“徘徊式”局面得到一定程度的改善。后3套的整体外显性得到了一定程度的提升(显性与隐性百分比之间的差距亦逐步缩小)。这种提升与其相应非内容章节(引言与结束语)的设置有关,亦与其内容主题(如“化学科学与实验探究”与“化学与社会发展”)的设置和相应栏目(如“方法导引”“化学与职业”)设置有关。

3.4 关联性变迁呈辩证发展特征

运用谢弗(Shaffer)开发的认知网络分析(Epistemic Network Analysis, ENA)技术制作工具,画出表征教科书科学本质关联性的可视化模型,并在此基础上透视其40年变迁(见图5)。

由上图知,6套教科书一级类目关联性变迁兼具稳定性与跨越性的辩证发展特征。稳定性体现于均十分重视“AV—SP”“AV—KN”“AV—SV”“AV—SE”“SP—ME”及“SE—SV”六类关联(这些符号即前文表1中的一级类目的英文首字母缩写)。对于MR、 SO、 PA与IC等类目间关联均相对忽视。

这种稳定性凸显出40年来教科书NOS关联性表征的两方面特色:一是“AV—SP”“SP—ME”与“SP—KN”三类关联凸显出的“认知实践性”,即注重“科学实践”的认知性导引,使“科学实践”成为认知目标实现的基本方式,并在与“认知目标”“知识”“方法”的结合中,发挥整体功能。二是“AV—SV”“AV—SE”与“SE—SV”三类关联构成的“AV—SE—SV”关联环所凸显出的“认知实用性”,即兼顾化学学科的认知目标的同时,更加注重发挥化学学科积极的精神涵养与正向的社会变革功能。而“方法论规则”“社会组织与互动”“专业活动”与“制度约束”的缺失则凸显出教科书对于“认知社会性”的忽视(包括对科学实践的社会性以及科学知识的社会性的忽视)。尤其对于化学共同体及社会政治经济文化制度对于科学知识生产和最终形式的制约与影响关注不足,最终使教科书的科学本质表征的“实在论”色彩过浓,“建构论”色彩较淡。例如,多强调化学认知的逻辑性与真理性,而对于其约定性和建构性关注不足;仅强调化学学科的单向正面意义,而对于其可能的制度嵌入性与负面性关注不足。