文化自信视域下的初中化学课标分析:特点与教学策略

作者: 王伟 韩帮玉

摘要:中学阶段是培养学生文化自信的关键期,各学科教学是其培养的主渠道。《义务教育化学课程标准(2022年版)》中蕴含丰富的文化自信素材,通过构建标准,梳理发现其文化自信素材丰富多元、组织灵活多样、内容完整充实。进而提出相应教学策略,即充分认识课标的导向作用,搜寻利用好相关素材资源;多途径设计与实施与文化自信有机融合的化学教学;注意转变评价方式,实现从素材感知向认同的转化。

关键词:文化自信;初中化学;课程标准;教学策略

文章编号:10056629(2023)12000806

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

党的二十大报告提出,中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,要推进文化自信自强,加强理想信念教育,传承中华文明,促进人的全面发展[1]。在化学教学中,实施具有学科特点的文化自信内容教学,可引导学生树立正确的价值观,传承和发扬中华文明,有助于增强青少年的文化认同,最终有利于学科育人功能的发挥。《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“22版课标”)在化学教材内容选择上指出:注重从中华优秀传统文化中汲取营养,引导学生认识科学本质,传承科学精神,感悟民族智慧,增强文化自信[2]。本文对22版课标进行文本分析,理清其文化自信的相关内容特点,并据此提出相应教学策略,以期为初中化学教学提供参考。

1 课标中文化自信要素梳理标准的确立

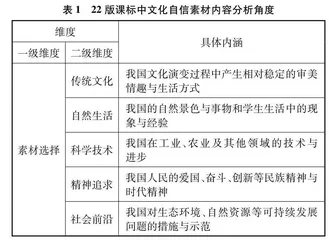

目前有关文化自信的内容分类,不少学者都做了相关研究,从素材内容选择方面,结合各自学科特点,孟潘(2022)[3]将化学教材中将彰显文化自信的素材界定为包括中华优秀传统文化和社会主义建设伟大成就;王后雄(2014)[4]将中华传统文化元素再细分为传统思想、传统习俗、传统生活、提出艺术、文化遗产;而董蓓菲(2022)[5]基于语文学科人文性特点,将革命文化内容列入其中。从素材编排方面,马郦珏(2022)[6]等从背景特征、载体类型与呈现形式分析化学教材中文化自信内容的建构体系与内容特征。除此之外,占小红(2021)[7]还提出从教学功能分析文化自信内容,与具体对象结合形成相应理解。本文在已有研究的基础上,从素材选择、组织编排、内容分析三大维度,对22版课标中文化自信内容进行初步梳理,如表1所示。

由表1可以看出,本文首先明确抽象的文化自信具体内容,从文化自信素材选择维度,将22版课标文化自信素材分为传统文化、自然生活、科学技术、精神追求、社会前沿五个维度,并对每一维度构成要素再作具体的细分,明确22版课标的文化自信素材内容;再基于已有文献中对文化自信内容特点的分析维度,研究从组织编排与内容分析两方面梳理文化自信素材的呈现位置、表述方式、时代背景与承载媒介,进一步认识文化自信内容的特征。综上而言,本文在构建文化自信内容分析框架的基础上,逐一明确22版课标中文化自信的内容,梳理其文化自信素材特征,为教师设计融入文化自信的教学实践提供一定参考。

2 22版课标中文化自信素材内容的特点

通过以上的标准构建,本文从文化自信内容与数量分布角度对22版课标各主题中的文化自信素材内容进行梳理,结果如表2所示。22版课标中文化自信素材内容在前言、课程性质、课程理念、课程目标、课程内容、学业质量、课程实施、附录中多处均有出现,其中课程内容部分包含的数量最多,呈现方式更为具体、丰富,可借鉴、可操作性强,故下面将重点分析22版课标课程内容中的文化自信素材内容,主要有3个方面特点。

2.1 素材丰富多元,体现广度与深度

22版课标教学建议与情境素材中文化自信素材内容亦趋丰富,包括了传统文化、自然生活、科学技术、精神追求与社会前沿,既考虑到内容的广泛适应性,又在一定程度上关注内容的深层启发性。如表3所示,从广度上来看,22版课标教学建议与情境素材中既包括了自然、科学与社会,也兼具文化与精神,其中科学技术最为突出。在选取文化自信素材内容时注意吸收大量化学学科的最新科学技术,共26处内容,占比50.98%,不仅包括了“日常生活、信息技术、航空航天、国防科技领域中的新型材料、海水淡化、高分子合成材料的变迁、我国超导材料的研发等”化学技术进步素材,还包括“调查我国化学家自力更生、艰苦奋斗、为国争光、服务人民的先进事迹,撰写我国化学家的人物传记”等有关科学技术的一系列教学实践活动,这与我国近年来科学技术飞速发展、科技前沿成果不断涌现密切相关。科学技术中蕴含的文化自信,不仅能传承优秀的中华传统文化,还能持续地进行创新性变革与发展。教师将文化自信内容不断融入新时代的化学教学设计与实践中,才能有效地推动教学创新,促进学生全面发展。

另外,从深度上来看,对比2011年版课程标准,22版课标教学建议与情境素材中文化自信素材的数量与篇幅都倍增,如在传统文化素材中增加古代金属冶炼实例(《天工开物》中对我国古代金属冶炼成就的描述)、在科学技术素材中拓展了我国其他能源方面的成就(我国的“煤改电”工程,沼气、天然气和西气东输工程)等,展示出大量清晰具体的长篇幅素材,细致描述了体现我国文化自信的具体素材内容。教师可有更多选择空间,采用多种方式将其应用于实际中学教学当中。

2.2 形式灵活多样,凸显多维视角

22版课标中文化自信素材内容形式多样,利用不同表述方式内化文化自信的内涵与意义,如表4所示。从表述方式上来看,22版课标文化自信素材内容表述有陈述式、举例式与问题式,而教学建议与情境素材中主要选用了陈述式(如引导学生形成绿色化学与可持续发展观,了解符合科学伦理和法律规定的行为准则)与举例式(如我国蓝天、碧水、净土三大保卫战);问题式仅在附录中结合我国实际情况提出有关金属材料的一系列问题(我国铝土矿资源的情况如何,可能的替代材料是什么,替代材料跟金属铝材料相比,情况是怎样的……)。显然,22版课标的文化自信内容以多种表述方式进行表达,对有关内容进行了详细的分析,使学生在学习有关材料内容时能潜移默化地感受到中华文化的魅力。

除此之外,22版课标中相同主题的素材也会在多处体现,并注意内容组织上的连贯性和延续性,形成一个有机整体。如在课程目标中提出“初步形成节能低碳、节约资源、保护环境的态度和健康的生活方式”的目标要求,在课程内容中建议使用“我国实现碳中和目标的措施”情境素材与开展“围绕我国碳达峰、碳中和的目标开展讨论”学习活动,最后在跨学科实践案例中给出“基于碳中和理念设计低碳活动方案”。类似的例子还有“屠呦呦与青蒿素”中的科技创新与育人价值、“新型材料”中的化学观念、探究实践与科学思维等。连贯的文化自信内容可以为教师提供一种新的思维方式,帮助教师更好地理解和运用体现文化自信的素材,有助于教师更好地开发出一套完整的教学设计,服务于化学教学中。

2.3 内容完整充实,彰显育人功能

22版课标教学建议与情境素材中文化自信内容丰富,从年代与载体两个微观视角承载多重教育功能,如表5所示。首先,从时代背景上来看,“自然生活”“科学技术”“精神追求”“社会前沿”要素整体情况一致,均是近现代背景明显多于古代背景;特别是“科学技术”要素中,近现代背景有25处(占比96.15%),古代背景仅有1处(占比3.85%);说明22版课标教学建议与情境素材中有年代特别是近现代的文化自信内容占比较多,古代背景的内容较少。不同的是“传统文化”要素中的素材情况恰好相反:10处全为古代背景,远超过其他背景内容。可见在展现中华文化时,课标更侧重于展现我国古代优秀传统文化,如介绍古代化学工艺(湿法炼铜,瓷器、铜器、铁器制造),感受我国古代工匠的技术创新和科学精神,既传承了优秀的中华传统文化,也弘扬了勇于探索、敢于创新的科学精神。

其次,从承载媒介上来看,实践活动、人物元素、创造成果载体之和为46条,高达90.2%,规章制度有2条,占比3.92%,物质资源有3条,占比5.88%。可见,22版课标教学建议与情境素材中文化自信内容常通过具体的人物事迹呈现出来,其表现形式一般由人物、过程与结果构成。如以“侯德榜对我国制碱工业的贡献”为真实情境素材,学生学习过程中认识到科学探究与创新的重要性,增强了民族自豪感与自信心。另外,22版课标中规章制度也对育人功能提出了要求,如化学与社会·跨学科实践的教学建议中要求“综合运用体验和表达、成就和激励、反馈和深化等策略……引导学生形成绿色化学与可持续发展观”。教师对不同文化自信素材的合理运用,有助于学生形成科学观念与思维,进行学科探究与实践,以及化学学科育人价值的实现。

3 基于22版课标的学生文化自信提升教学策略

通过对课程标准中体现文化自信素材内容梳理与特征分析,就教师如何更好地增强学生文化自信,提出以下教学策略。

3.1 充分认识课标的导向作用,搜寻利用好相关素材资源

青少年是国家的未来和希望,肩负着复兴“中国梦”的使命。在初中化学课程中增强学生文化自信是培养时代新人的必然要求,是全方面发展学生的现实需要。这也是22版课标蕴含大量文化自信素材资源的重要原因。教师要从自然、科学与社会,文化与精神等多个角度深刻认识到文化自信的价值,体现化学与人文的融合,引导学生传承科学精神,感悟民族智慧,增强文化自信。首先应充分认识课标中的导向,如“结合生产生活、社会发展、科技进步等方面的典型事例,彰显我国化学家在其中做出的创新贡献和展现出的科学家精神”。其次教师要认识到22版课标具体文化自信素材从多维角度体现特点,要对这些文化自信素材内容进行本原性思考和如何使用进行整体建构,在教学中就利用和如何利用这些化学文化自信素材以增强学生文化自信加深认识、形成共识。

在此基础上,教师还不应局限于对课标中文化素材内容的使用,要对文化自信内容进行更新换代,以便在具体的教学设计与实践中做到推陈出新。首先,在素材的收集过程中,需要关注收集多方面素材,包括传统与现代(中国结展示碳的同素异形体与北京冬奥会二氧化碳跨临界直冷制冰)、自然与社会(溶洞等自然景观的形成与莫高窟禁止拍照和长期逗留的规定)、时代精神(攀钢团队长期打造高强度、高平直度、高表面质量的世界一流钢轨)等各方面文化自信内容。其次,文化随着时代发展有着新的诠释,教师需要及时关注时事新闻、政策改革等,及时更新与改进文化自信内容,例如在“燃料的合法利用与开发”的教学设计中,教师需了解我国新能源汽车技术产业、相关政策与发展前景,可搜寻我国能源开发现状与可持续发展政策,从环境、经济等方面认识新能源汽车在我国的现状与前景,以及和世界各国的关系。最后,搜寻过程中应注意素材资源要将知识与情感相关联,根据学生多维发展的需要,深入学生所处的或熟悉的领域,提取各素材资源中的育人价值,加以发掘和利用。例如在《天工开物》“造纸术”废液[8]的分析与测定设计过程中,传承中华传统文化,增强民族文化自信心。

3.2 多途径设计与实施与文化自信有机融合的化学教学

课堂教学的实施是推进新课标落地的最后一公里,其中多途径开发与文化自信有机融合的教学设计是前提。具体来说,有情境创设、穿插渗透、主线设计、跨学科实践、作业评价设计等多种途径。

首先在情境创设上,利用好我国化学史、化学前沿等相关情境素材,是常见的落地途径。例如在“分子与原子”教学中,从《庄子·天下》的“一尺之捶,日取其半,万世不竭”角度出发,引导学生思考物质不断分割后保持物质性质的最小粒子是什么;从神舟号航天员用水问题引出“水的净化”等。在穿插渗透上,即在教学中适当的位置体现文化素材,增强学生的文化感知。例如在“金属材料”教学中,展现我国航天航空、深海探测等领域的金属材料使用;在“碳与二氧化碳”教学中,展示我国通过“碳中和、碳达峰”推动人类命运共同体的使命担当等。

在主线设计中,以文化自信内容为设计线索,整节课堂完整还原某一文化自信素材的内容,并在原有情景再现的基础上增加教学的趣味性。如“水的净化”教学设计中,以我国净水发展过程为文化线:《茶经》中的净水器具——漉水囊与植物“苞茅”用于过滤净水→《天工开物》记载明矾净水→现代自来水厂净水过程;学生讨论总结净水的方法以及各个步骤的作用→设计净水装置→进行实验观察净水效果→总结净水发展历程[9],感悟我国广大人民的智慧,增强文化自信。另外化学跨学科实践由于选题灵活、内容发散,是另一类值得关注的实施路径,围绕我国能源、材料、交通等领域,选择其中一点进行跨学科实践活动设计,可探寻我国科学家在这些领域作出的贡献,增强文化自信。例如利用“我国航空航天中能源的利用”主题,可设计跨学科实践活动,从化学、物理、生物等多个角度展示我国科学家在能源的使用、变化过程中所做的贡献等。