化学创新思维的历史考察与特点分析

作者: 薛俊梅 吴俊明

摘要: 创新思维概说;化学科学形成期的思维创新例说;现代化学发展期的思维创新例说;化学创新思维的特点的初步分析讨论。

关键词: 化学教育; 创新思维; 化学的创新思维; 化学创新思维养育

文章编号: 10056629(2022)02000707

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 创新思维概说

创新思维是人在已有经验基础上发现、发明新事物、新概念或者创造新方法解决问题的思维过程,又称创造性思维。创新思维是一切新发现、新发明和新创造的前提和条件;创新思维通常会打破惯常的解决问题的方式,用新的方式综合过去的经验、给问题以新的解决;创新思维是一种高级的思维活动过程,它决定和推动着人类的进步和昌盛。创新性、突破性、开拓性、综合性以及有价值,是创新思维的特征。想象和灵感在创新思维中起着重要的作用,是创新思维的两种重要表现形式。

创新思维跟发散思维有密切的关系: 发散思维又称辐射思维、放射思维、扩散思维或求异思维,能沿着许多不同的方向扩展,使观念发散到各个有关方面,最终产生多种可能的答案而不是唯一正确的答案,因而容易产生有创见的新颖观念。不少心理学家认为,发散思维是创造性思维的最主要的特点,是测定创造力的主要标志之一[1]。创新思维不完全等同于发散思维: 创新思维是发散思维与集中思维(又称为聚合思维、聚敛思维或求同思维)的统一,通常是先进行发散,产生大量的设想和构思,然后再聚敛,对众多设想、构思进行比较、选择、组合、调整、论证,最终筛选出现实条件下最优的方案[2]。

分析能力、综合能力、批判能力、解决问题能力等都有利于创新,是创新能力构成的基础要素。由此可以推论分析思维、综合思维、批判思维、解决问题思维都跟创新思维有关,是创新思维的基础性要素。

2 化学的创新思维

为了比较准确、深入地了解化学的创新思维,我们先来考察一些创新思维的例子。

2.1 化学科学形成期的思维创新

化学科学形成期的思维创新主要涉及化学科学的核心概念、基础概念。研究前人是怎样开展创新思维的,不但有助于了解化学的创新思维,对搞好基础化学教育也应该是有益的。

例1 波义耳元素概念的提出——化学思维的第一次革命性创新

宇宙万物是由什么组成的?中国古代的土、金、木、水、火“五行说”和亚里斯多德的火、土、水、气“四元素说”,以及瑞士医药化学家的“万物由盐、硫、汞以不同比例构成”的“三元素说”都是唯心的、非理性的、缺乏实验事实的臆测。

17世纪时,波义耳在总结一系列新的实验基础上意识到,世界上的物质是千差万别的,不能用简单的“四元素说”或“三元素说”来解释。谁也不能把所有的物体都分解成盐、硫和汞,也没有任何方法能够把数目繁多的物体变成只有水、气、火、土四种物质。波义耳指出,黄金是不怕火的,它既不能被火分解,也不会在火的作用下变成盐、硫、汞,但它可以和其他金属生成合金,还可以溶解在王水里;这些产物经过适当处理,黄金可以被恢复,说明黄金的“颗粒”经过各种结合之后仍然不变。把砂子和灰碱一起加热融化,生成的透明的玻璃再也不能被火分解;灰碱和油脂一起烧煮后生成肥皂,把肥皂加热分解得到的产物却是跟灰碱和油脂截然不同的渣块;同一物质经过不同处理会转变成千差万别的东西……这些事实说明物质构成和性质是复杂的,不是“水、气、火、土四素说”和“盐、硫、汞三元素说”能够解释的,也不是能够用几种原性概括的。波义耳注意到,在冶金和金属加工业中,金属经煅烧以后所得到的灰渣往往比金属本身还要重。他认为灰渣绝不是金属分解后留下的“土”元素,而是比金属本身复杂的物质。

根据这些事实,波义耳认为,宇宙万物不是由性质组成的,而是由化学元素组成的,所谓元素,就是不能用一般的化学方法再分解的最简单的物质。他还认为,化学不是为了炼金,也不是为了治病,应当把它从炼金术和医学中分离出来,让它成为一门独立的科学[3]。由此,波义耳的元素思维揭开了化学的第一次革命性创新的大幕。之后,种种化学元素陆续被人们发现和确定。

波义耳的元素思维建立在元素不能分解为其他简单物质(单质)的事实基础之上,既洋溢着唯物的精神,也洋溢着科学理性的精神。

例2 拉瓦锡用氧化学说推翻燃素说——化学思维的第二次革命性创新

1649年初夏,意大利佛罗伦萨科学院的几位院士把一小粒金刚石放在花园中一张石桌上,用放大镜观察它的折光性。阳光明媚,放大镜聚焦的光点正对着金刚石。突然,金刚石发出令人炫目的强光,待院士们定定眼神再看,金刚石竟然无踪无影了!有一位院士说,他似乎看到一缕轻烟从石桌上腾空而起……这件怪事作为一宗离奇案件被记载下来。

1772年2月,拉瓦锡读到这份记载后产生了探究兴趣。他想,金刚石周围是有空气的,如果没有空气,情况会如何?当时还没有真空技术,拉瓦锡就用调成糊状的石墨粉包裹住金刚石,使它跟空气隔离,然后放在强火中灼烧,结果金刚石没有丝毫变化,由此断定金刚石失踪跟空气有关。

当时,燃素说正在流行。按照燃素说,燃素充塞于天地之中、无所不在;生物含有燃素就富有生机,无生命物质含有燃素就会燃烧;一切跟燃烧有关的化学变化都可以归结为物体吸收或释放燃素的过程。金刚石化作轻烟而去,什么都没剩下,难道金刚石就是燃素?如此说来,可燃物里含有燃素不就意味着可燃物里都含有金刚石?这怎么可能?……当时的化学家们实在感到困惑。

1774年8月,英国化学家普利斯特里用聚焦的日光加热封闭在玻璃罩中的汞煅灰(氧化汞),得到银色的液态小球和一种能使红热木炭产生耀眼火焰、能使呼吸轻快的神秘气体。普利斯特里信奉燃素说,认为得到的气体是“失燃素空气”。错误的思维使他跟发现氧失之交臂。

当年10月,普利斯特里把他的发现告诉了拉瓦锡。拉瓦锡善于运用天平作为化学研究的工具,很注意量的研究。就在1774年,他已经用锡和铅做了著名的金属煅烧实验。实验事实使他怀疑: 金属的煅灰会不会是金属和空气的化合物?那么多的“固定空气”从哪儿来?……拉瓦锡马上重复了普利斯特里的实验,通过加热汞煅灰得到了比普通空气更加助燃、助呼吸的“上等纯空气”(1777年正式命名为氧气),有力地证实了他否定燃素说的结论。

从1772到1777年,拉瓦锡做了大量的燃烧实验,在对实验结果进行创新思维的基础上,于1777年正式提出燃烧的氧化学说。由于拉瓦锡的创新思维,一件“小事”促成了化学思维的第二次革命性创新。

拉瓦锡的创新源于他坚持了唯物主义观点,尊重实验,特别是重视并善于量的思维。他把对物质及其化学变化的研究从定性认识推进到定量分析阶段。他曾说:“假如有‘燃素’这样的东西,我们就要把它提取出来看看。假如的确有的话,在我的天平上就一定能察觉出来。”拉瓦锡运用天平做过许多出色的实验,形成了自己的特色。也许他的实验才能如一些人所说比不上卡文迪许、普利斯特里、舍勒,但他善于从别人的实验成果中捕捉重要信息,锲而不舍地进一步思考、研究直到解决问题。另一方面,他重视理论思维,能透过现象看到问题的本质,不停留在表面上,在科学上敢于反对旧的传统观念,勇于提出新的解释和新的观点,勇于进行创新,也善于进行创新,使他漂亮地摘到了“桃子”[4]。

例3 道尔顿提出原子论——化学思维的第三次革命性创新

所谓原子论就是关于原子的理论。或者说,原子论是指关于原子的学说。作为关于自然界物质结构的设想,它最早产生于公元前5世纪。2500多年来,关于原子理论的演变大体上可以分为古代、近代和现代3个阶段。

古代原子论以德谟克利特的原子论为代表,他认为万物的本原是原子和虚空,原子具有“不可分割”的性质,虚空是原子运动的前提条件;不同种类的原子具有不同的大小和形状,它们的不同运动状态和结合方式决定着各种物质的不同特性[5]。思辨和臆测是古代原子论的特点。

到了近代,原子论者感兴趣的问题已经不是设想世界是如何组成的,而是如何在原子论的基础上建立起物理学和化学的基本理论。近代原子论要回答3个不同类型的基本问题: 物质,特别是气体的物理结构是什么样的?热的本质是什么?化学现象的基础是什么?这3个问题看似各不相干,但构建适当的原子形象,从气体、热和化学反应的本性中找到对原子特质的共同认识——最小粒子、微小、不可分割……能够使这些问题都得到解答[6]。不难看出: 前两个问题属于物理学范畴,后一个问题属于化学范畴。由此,近代原子论有物理原子论和化学原子论之说。

1808年,道尔顿的《化学哲学新体系》一书出版,他在书中系统地阐述了自己的原子论。道尔顿的原子论是化学发展中的第一次辩证综合,是一种确定的科学理论,它不仅合理地解释了当时几乎所有的化学现象和经验定律,更重要的是提供了一种从微观的物质结构的角度去揭示宏观化学现象本质的认识模式,促进了近代化学的迅速发展,开创了化学的新时代。随后的无机化学、有机化学、物理化学等分支所取得的一系列重大发现,都是沿着这个认识模式开辟的思路,在这个理论的基础上实现的。恩格斯对此给予了很高的评价:“化学中的新时代是随着原子论开始的(所以,近代化学之父不是拉瓦锡,而是道尔顿)。[7]”

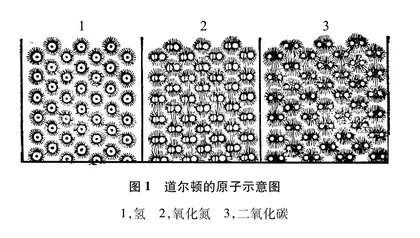

研究道尔顿在建立原子论过程中的思维可以发现,道尔顿在这个过程中把原子形象化、图式化、符号化了,从具体的形象到抽象、到貌似抽象的图式,都生动、形象地刻画了原子的存在及其相互联系状况(例如用带“热氛”的原子图式表现原子的实际状况),显示了他有很强的想象力(见图1)。而且,他的想象不是凭空乱想,是有足够根据的: 他长期进行气象观测,后来开始研究空气的组成、混合气体的分压和扩散,总结出气体分压定律,推论出空气由大小、重量不同的原子混合而成;他总结出各种元素的原子都以其原子量为基本特征,并指出,虽然原子的绝对重量难以测定,但可以通过实验测算其相对重量,并进一步确定组成复合质点时简单质点的数目……真是发聋振聩、“智”压群“芳”!道尔顿创立原子论是以气象测量为基础,由物理学思维转入化学思维,体现了不同学科间的联系;他分析比较了牛顿的原子相互排斥理论和贝托雷的大气化学结合假说,丰富、深化了自己对原子的想象;他注意了原子间的吸引力也注意了原子间的排斥力,把原子的结合与分离跟化学的化合与分解联系起来;他认为在化学作用范围内物质既不能创造也不能消灭……表明他自发地应用了辩证唯物观和唯物辩证法来指导自己的研究,使他成为被赞誉为具有“建设性想象”的人,这是他取得成功的重要保证,对后人、对化学教育应该有深刻的启发。

2.2 现代化学发展期的思维创新

现代化学已经发展成为研究泛分子的科学,在研究方法和手段上更加重视尺度效应,复杂化学体系的研究、结合功能的结构多样性研究、化学过程的精细研究与模拟、新方法的使用、理论与实验的结合、多学科的交叉融合、重视适应国家和社会发展需要……这些都是现代化学的特点。现代化学有着很强的创新特点,学习和研究现代化学强烈地需要思维创新。现代化学的思维创新非常丰富,限于篇幅,下面只能通过几个具体实例来考察,挂一漏万,尚祈读者谅解。

例4 二氧化碳捕集、固定与利用的创新思维[8]

实现二氧化碳减排已成为国际共识,加强对全球二氧化碳浓度的控制,降低全球温度的上升速度已成为一项迫在眉睫的任务。

自上世纪末以来,国际上已多次开展CO2节能减排会议,提出了利用分离和捕获、运输、储存以及利用化学产品和生物固定等方法进行二氧化碳封存;提出了共享运营CCS(Carbon Capture and Storage,碳的捕获和储存)概念。图2[9]包括了CO2捕获、储存、利用(直接使用)和转化为化学品或燃料,凝聚了关心CO2减排问题的专家系统的创新思维、智慧和心血,凸显了各具体问题的背景和相互联系,明确了各具体问题的类属,对有关实践具有指导意义。

二氧化碳的资源化利用是一个世界性难题。二氧化碳加氢制甲醇[11]、中国留学生在美国普林斯顿大学成功实现由二氧化碳合成乙二醇[12],以及中国化学家用二氧化碳合成淀粉,都是利用二氧化碳的实际例子。目前,淀粉主要由绿色植物通过光合作用固定二氧化碳进行合成。在玉米等农作物中,将二氧化碳转变为淀粉涉及60余步的代谢反应和复杂的生理调控,太阳能的理论利用效率低于2%。农作物的种植周期长达数月,还需要使用大量的土地、淡水、肥料等资源。中科院天津工业生物所研究人员从头设计了11步主反应的非自然二氧化碳固定与人工合成淀粉新途径: 他们联合中科院大连化学物理研究所,利用化学催化剂将高浓度二氧化碳在高密度氢能作用下还原成碳一(C1)化合物,然后通过设计构建碳一聚合新酶,依据化学聚糖反应原理将碳一化合物聚合成碳三(C3)化合物,最后通过生物途径优化,将碳三化合物又聚合成碳六(C6)化合物,再进一步合成直链和支链淀粉(Cn化合物)。在实验室中首次实现了从二氧化碳到淀粉分子的全合成,其淀粉合成速率是玉米淀粉合成速率的8.5倍,为二氧化碳原料合成复杂分子开辟了新的技术路线[13]。