应用微观示意图探究初中生对化学反应的认识

作者: 刘崇清 麦裕华 何宗艳

摘要: 为了解初三年级学生在微观层面对化学反应的认识,以广州市中考化学试题的改编题为测试任务,组织78名学生绘制二氧化碳参与变化的微观示意图。发现4种表现二氧化碳在水中溶解和反应的作答结果、8种表现容器中气体种类和流动方向的作答结果,归纳出对应的化学学科认识方式的类别和认识不足。围绕学生的化学反应微观认识情况,提出针对性的教学建议和研究建议。

关键词: 化学学科认识方式; 微观认识; 化学反应; 气体压强; 二氧化碳

文章编号: 10056629(2022)02001307

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

从原子、分子的微观层次认识物质的组成、结构和性质是中学化学课程的重要学习内容[1]。对于抽象和复杂的微观事物,学生不仅要建立科学的陈述性知识和程序性知识,还需要在教师的引导下,逐步形成完善的、从微观层次认识和思考化学问题的学科认识方式。化学学科认识方式是学生在化学问题解决时,表现出来的倾向性思维模式和信息处理模式。它包括认识域、认识角度、认识方式的类别、认识方式的水平。其中,认识方式的类别指学生使用的不同思维模式的抽象反映,包括“宏观—微观”“静态—动态”“孤立—系统”“定性—定量”类别[2]。学生具有的认识方式类别是组合性和发展性的。

绘制物质结构和化学反应过程微观示意图的评价任务,是有效反映学生微观事物认识和分析能力的重要方式[3,4]。学生的绘图结果被分类整理后,不仅可用于分析学生对化学概念和化学反应过程的具体认识[5,6],也可反映学生具有的学科认识方式类别,为教师评价学生的思维能力发展情况,判断和改进教学提供有益参考。

根据人教版初中化学教科书,初三年级学生在建立分子和原子概念后,再学习碳及其化合物的性质[7]。此后,学生可以尝试应用分子和原子观点,分析化学反应的微观过程和结果。为了解学生对化学反应的微观认识的具体状态,本研究以CO2参与变化为例,使用学生较为陌生且难度较大的微观示意图测试任务,组织学生绘制相应的微观示意图,归纳学生的学科认识方式类别和认识不足。

2 测试设计

2.1 研究参与者

笔者任教的两个初三班级共78名学生参与本研究。测试在第一学期期末总复习阶段进行,用时15分钟。他们已学习人教版初中化学教科书上册的CO2基础知识,他们的作答能够充分反映个人对CO2参与变化的实际认识。

2.2 测试任务

测试任务参考2020年广州市中考化学试题第24(4)题改编,主要分析学生为甲瓶和丙瓶绘制的微观示意图。该题能够综合考查学生从微观层面分析和比较多个化学反应体系变化情况的能力。由于学生在测试时尚未学习氢氧化钠的化学性质,因而将问题中的氢氧化钠溶液修改为澄清石灰水。问题修改后如下:

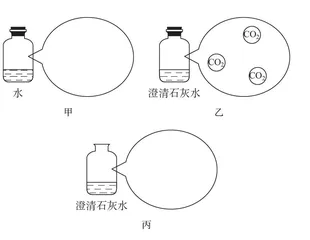

如图所示,某小组收集了三瓶CO2气体(均为大小相同的玻璃瓶),分别加入1/3体积的相应试剂,甲、乙立即塞紧瓶塞,丙敞口,均振荡一会儿。(水的挥发忽略不计)

甲

乙

丙

① CO2与澄清石灰水反应的化学方程式为 。

② 振荡后,甲、乙、丙中气体压强由大到小的顺序是 ,仿照乙画出此时甲、丙中气体组成的微观示意图。

微观示意图的答案是: 甲瓶画出CO2分子且其分子数应多于乙瓶的(即多于3个),见图1(a);丙瓶画出CO2、 N2和O2分子,CO2分子数可以等于或少于3个,而且各分子的总数多于甲瓶的,见图2(a)。该题考查学生: (1)是否能够比较CO2在水中溶解、和澄清石灰水反应的气体消耗程度,估计剩余气体压强大小;(2)是否能够推断密闭容器中气体分子的数量,以及在考虑气体流动的情况下,推断敞口容器中气体分子的种类和数量;(3)是否能够绘制出代表分子的圆圈。学生的绘图结果反映出他们对上述考查内容的综合认识。

由于学生在问题解决中考虑的气体分子种类和数量,涉及具体的反应过程、容器间和容器内外、物理量数量变化等方面,学生的作答结果因而可以体现个人的“静态—动态”“孤立—系统”“定性—定量”学科认识方式类别。

2.3 结果分析方法

笔者统计学生在甲瓶和丙瓶的作答结果类型及其比例,在每类作答结果的学生中抽取2至3名代表性学生进行访谈,要求学生解释个人微观示意图的含义和忆述绘图时的思路。根据学生的多方面信息,综合归纳出学生具有的学科认识方式类别和认识不足。

根据本研究的实际情况,特别对学科认识方式类别的含义作如下定义。访谈学生如果能够结合物质的性质,明确说明物质具体的变化过程,可以认为具有“动态”认识方式类别,否则为“静态”类别;如果能够比较和分析不同反应容器内物质变化情况的异同,可以认为具有“系统”类别,否则为“孤立”类别;如果能够从数量角度分析物质在化学反应前后的数量变化,可以认为具有“定量”类别,否则为“定性”类别。

3 测试结果

3.1 甲瓶的作答结果

甲瓶的作答结果反映出学生对于CO2在密闭容器中,分别溶解于水、和澄清石灰水反应后的比较分析结果。归类出学生的4种作答结果(表1),第1种作答结果是正确的,其他是不完善的。

首先,只有19.2%的学生画出比乙瓶更多数量的CO2分子[结果1,图1(a)]。他们能够正确考虑CO2在甲瓶内的变化情况,系统地对比甲、乙两瓶反应体系的差异,准确分析瓶内剩余的CO2分子数量,反映出“动态—系统—定量”学科认识方式类别。

其次,第2~3种作答结果的主要特征是甲瓶的CO2分子数等于或少于乙瓶的。34.6%的学生画出与乙瓶相同数量的CO2分子[结果2,图1(b)]。访谈学生

提出,甲、乙两瓶均为密闭容器,而且瓶内试剂均能够与CO2反应,因而认为两瓶中剩余的CO2分子数应该一样多。另外,29.5%的学生画出少于乙瓶数量的CO2分子[结果3,图1(c)]。访谈学生提出,甲瓶中的CO2既能溶于水,又与水反应,而乙瓶中的CO2只与氢氧化钙反应,因而认为甲瓶会比乙瓶消耗更多CO2。这显示访谈学生能够对比分析甲、乙两瓶中CO2参与的化学反应,也有定量判断剩余CO2分子数的意识,但未认识到CO2在水中溶解、和澄清石灰水反应的具体过程和差异,反映出“静态—系统—定量”学科认识方式类别。此外,个别访谈学生也提出,在作答时只想到甲瓶中会剩余CO2,但未曾认真考虑过它的数量问题,所以只画出一些CO2分子。这显示个别访谈学生仅孤立地考虑甲瓶的信息和随意地判断CO2分子数,反映出“静态—孤立—定性”学科认识方式类别。

最后,第4种作答结果的主要特征是甲瓶出现非气体分子。16.7%的学生画出H2CO3、水,部分学生也画出CO2分子[结果4,图1(d)]。访谈学生提出,CO2会消失而全部转化为碳酸,水也会挥发,所以应该画出这些分子。由于学生尚未学习酸的组成,所以未见学生画出H+和CO2-3。这显示访谈学生不清楚物质的存在状态,认为碳酸分子也是气体分子,反映出“静态—孤立—定性”学科认识方式类别。

总体而言,学生表现出多种不完善和不科学的认识。具体包括: (1)不了解CO2在水中溶解、和澄清石灰水反应有不同的消耗程度,即可能不了解CO2在相应情境的具体变化过程;(2)认为同一反应物在不同的化学反应中,会消耗相同的分子数;(3)认为同一反应物参与越多的化学变化和物理变化,会消耗越多的分子数;(4)缺乏从定量角度考虑物质数量变化的意识;(5)不了解碳酸分子的存在状态。

3.2 丙瓶的作答结果

丙瓶的作答结果反映出学生对于CO2与澄清石灰水溶液在密闭容器和敞口容器反应的比较分析结果。归纳出学生的8种作答结果(表2),第1种作答结果是正确的,其他是不完善的。由于本研究主要关注丙瓶中分子的种类及其总数,已经获得多种作答结果,因而不再单独关注“丙瓶中的CO2分子数”“N2和O2分子数的比例”等问题。

首先,只有26.9%的学生画出CO2、 N2和O2分子,而且分子总数比甲瓶的多[结果1,图2(a)]。这显示他们能够考虑到丙瓶内的化学反应导致瓶内外气体压强不同,使得空气流入瓶中,也能够全面考虑空气的主要成分,同时画出N2和O2分子,并且能够综合考虑不同瓶内的气体压强情况,准确确定丙瓶内的分子数。相对地,9.0%的学生画出CO2和构成空气的分子,而且分子总数比甲瓶的多,但仅画出N2或O2中的一种[结果2,图2(b)]。这显示他们忽略了空气的主要成分,思维

不够严密。这两种作答结果都可以反映出相应学生具有“动态—系统—定量”学科认识方式类别。

其次,第3~4种作答结果的主要特征是丙瓶的分子种类较合理,但分子总数等于或少于甲瓶的。分别有3.9%、 7.7%的学生画出的分子总数少于或等于甲瓶的。前者画全了CO2、 N2和O2[结果3,图2(c)],后者画出CO2以及N2或O2中的一种[结果4,图2(d)]。访谈学生的叙述显示,他们能够考虑到分子的运动性和正确分析空气的流动方向,但忽视要和甲瓶作比较,也缺乏考虑瓶内气体压强和分子数关系的意识,反映出“动态—孤立—定性”学科认识方式类别。

再者,第5~7种作答结果的主要特征是丙瓶仅有CO2或空气。7.7%的学生仅画出N2和O2分子[结果5,图2(e)]。访谈学生认为丙瓶中的CO2分子会在打开瓶塞后全部逸出,瓶中只有流入的空气。另一方面,7.7%的学生仅画出CO2分子,分子数比甲瓶的多[结果6,图2(f)]。访谈学生认为打开丙瓶的瓶塞后,瓶内的CO2分子可以运动到瓶外。他们完全没有考虑到空气会进入瓶内,也未能够对比考虑瓶内适合的CO2分子数。此外,24.4%的学生仅画出CO2分子,分子数比甲瓶的少[结果7,图2(g)]。访谈学生认为CO2分子大多运动到丙瓶外,只留下少数分子在瓶内。综合这3种访谈学生的认识情况,他们均只有朴素的分子无规则运动的观念,但对于气体流动方向和气体压强的具体关系,有较模糊的认识,不能准确全面地分析瓶内的气体组成和分子数,反映出“静态—孤立—定性”学科认识方式类别。

最后,第8种作答结果的主要特征是丙瓶出现非气体分子。12.8%的学生画出非气体物质,如CaCO3、 Ca(OH)2等[结果8,图2(h)]。他们的情况与甲瓶第4种作答结果的学生相似,未考虑瓶内外气体分子的运动情况,只是画上一些反应物或产物,反映出“静态—孤立—定性”学科认识方式类别。

总体而言,学生表现出多种不完善和不科学的认识。具体包括: (1)未考虑到气体压强会影响气体分子的运动方向及其数量;(2)未考虑到敞口体系中气体会流动;(3)缺乏从定量角度考虑物质数量变化的意识;(4)忽略了空气的主要成分,仅想到某种主要成分;(5)不了解Ca(OH)2、 CaCO3的存在状态。

4 讨论和教学建议

学生的作答结果反映出个人对CO2参与变化、实验情境的综合认识,是学生的阶段性学习结果,展示个人在第一学期期末总复习阶段的思维水平和表现。学生表现出的多种不完善和不科学的认识,受学生化学学科知识学习和抽象思维发展情况、教师化学教学实践情况等因素的影响。以下对学生认识情况的可能成因和教学改进作讨论。

4.1 二氧化碳在水中溶解和反应问题

学生的作答结果显示学生可能不清楚CO2在水中溶解和生成碳酸的具体变化过程,也可能不清楚CO2在水中溶解、和澄清石灰水反应的消耗程度差异。