基于驳斥型文本学习的概念转变案例研究

作者: 沈天宇 任红艳

摘要:学生在学习过程中会存在与科学概念不一致的观念即错误概念,为测查学生的错误概念并促进概念转变,可引入驳斥型文本作为一种教学辅助材料。以“锂电池”主题为例,介绍驳斥型文本的设计框架和思路,并以表征学习时间和概念转变图的形式研究学生学习驳斥型文本的概念转变过程。

关键词: 驳斥型文本; 概念转变; 错误概念; 学习时间; 案例研究

文章编号: 1005-6629(2022)03-0008-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

在基础教育课程改革中,为避免“重结果轻过程、重知识轻能力”的现象,提倡学生进行深度学习,实现对学科知识的深度理解。以直接讲授的方式学习科学知识会导致学生难以主动发现头脑中根深蒂固的错误概念,不利于提升问题解决能力。因此,在以传统教材进行授课的基础上引入驳斥型文本(refutation text,简称RT)作为一种教学辅助材料,以关注学生思维过程,促进其深度学习和概念转变,已成为教育教学研究者们不断探索的目标[1]。

1 概述

驳斥型文本,又称反驳文本、驳斥文本,是一种帮助学生自主发现错误概念,并在讨论驳斥、收集资料、论证解释的过程中促进概念理解和概念转变的文本材料。驳斥型文本包含三个核心组成要素(以下简称“驳斥三要素”): 对普遍存在的错误概念的陈述,对这一错误概念的明确驳斥(又称驳斥线索)和科学解释[2]。驳斥型文本作为一种学习辅助工具,是学生在完成课堂学习后可以阅读讨论的材料。相比较于普通文本,驳斥型文本强调学生针对某个概念进行讨论,诱导学生暴露错误概念,引导其不断寻找证据进行驳斥。

1.1 研究现状

驳斥型文本关注认知过程和深度思考,阅读驳斥型文本的过程就是个体的认知与思维过程。认知心理学家将驳斥型文本的作用机理概述为两个方面: 共激活和认知投入。

1.1.1 共激活(co-activation)

梵登布鲁克(van den Broek,2008)等提出的共激活原则认为驳斥误解的同时需激活头脑中的相关概念,即必须同时激活新概念和相关前概念[3]。学习者只有在充足背景知识的支持下,发现文本中概念间的相互关系,并在头脑中将新旧概念进行比较,才能实现前概念与新概念的共激活,这是概念转变的必要条件。驳斥型文本中同时明确陈述了错误概念和科学概念,因此促进了共激活过程。

1.1.2 认知投入(cognitive input)

阅读驳斥型文本包括共激活的过程,这需要增加认知投入,花费更多时间。由于驳斥型文本会引发学生的认知矛盾并吸引其注意力,因此学生在阅读过程中会在反驳内容上停留更长的时间,且更加关注呈现科学概念的部分[4]。当原有概念和科学概念被同时激活时,学生将花费更长时间处理认知冲突,尝试通过驳斥实现错误概念的转变。因此,驳斥型文本作为阅读材料,增加了学生对科学概念的认知投入。

目前驳斥型文本已在物理、生物等多个学科领域得到应用,且成功用于从小学到大学的不同学段的人群[5,6]。大量证据表明,体现驳斥性的文本结构在科学学习和概念转变中有很大的优越性。阅读驳斥型文本,在激活学生先验知识的前提下表达并反驳错误观点,有利于产生认知冲突并促进概念变化[7]。同时,学生学习驳斥型文本会提高其元认知水平[8]。在认识到自己观点的局限性和科学解释的更大价值后,学生会建立一个更加科学的概念。

此外,驳斥型文本的呈现形式与学习方式也是多样化的。对于较为复杂的科学概念,为保证概念转变的持续性,可以丰富驳斥型文本的表现形式(如将图形与文字相结合)[9];或者在阅读驳斥型文本后展开小组讨论等课堂活动,以加强驳斥型文本的学习效果[10,11]。

1.2 研究目的和方法

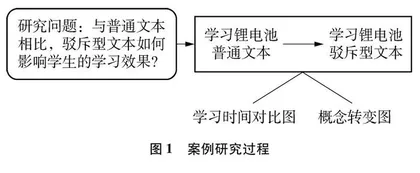

为探究驳斥型文本对学生学习效果的影响,进行普通文本和驳斥型文本学习效果的对比研究。研究问题是“与普通文本相比,驳斥型文本如何影响学生的学习效果?”。以“锂电池”主题为例,将两位重点中学的中等生(S1和S2)作为被试,通过表征学习时间分析学生对于普通文本和驳斥型文本的认知投入程度,并以概念转变图的形式探究学生学习驳斥型文本过程中的概念转变情况(见图1)。

2 驳斥型文本的设计框架

与普通文本不同的是,驳斥型文本没有直接描述科学知识,而是让学生在驳斥过程中主动发现错误概念,并结合科学解释强化对科学概念的理解。对于驳斥型文本的设计,可以形成如图2所示的总体框架,按照“提出问题→发表观点→收集资料讨论质疑→得到结论”五个步骤展开。

其中,在“提出问题→发表观点”阶段学生需要针对某个问题发表自己的观点,目的在于让学生陈述头脑中已有的错误概念。在“收集资料讨论质疑”阶段学生收集资料证明自己的观点,然后小组讨论质疑或个人反思。资料的形式多样,可以是实验、数据、化学史等不同的内容,视具体学习内容而定。该环节会对错误概念进行明确的驳斥,即出现驳斥线索。在“得到结论”阶段学生通过讨论得到一致结论后,阅读并理解文本呈现的科学解释。该设计思路不仅体现了驳斥三要素,还实现了文本学习的价值功能,即促进学生概念转变,让他们在科学论证的过程中提高论证水平。

3 总体设计思路与具体样例分析

新课标强调化学史在教学中的作用,在情境素材建议中提到电池的历史沿革和发展以及锂离子电池等常用电池[12]。结合已有研究发现,很多学生只会根据题目所给的信息机械分析电极反应、微粒如何移动等,不了解原电池每个组成的意义,更不清楚化学电池的发展史[13]。

通过对两位研究被试进行采访发现,他们只是在生活中听说过锂电池,在试题中碰到过,但基本不理解锂电池的相关原理知识,也无法区别锂金属电池和锂离子电池。因此,研究设计锂电池驳斥型文本,让学生不仅在学习过程中提高学习兴趣,还能对锂电池的构造、原理等有更深入的了解,同时也会更好掌握书写电极反应式等方面的知识,有助于培养宏观辨识与微观探析和证据推理的化学学科核心素养。

3.1 锂电池驳斥型文本的设计思路

锂电池驳斥型文本共四段材料,材料内容围绕三个探究问题(Q1、 Q2和Q3)及对应的化学史展开,探究问题涵盖五个方面的错误概念(电解质溶液、微粒移动、电极、能量转化和电极反应式的书写,以下分别用MC1、 MC2、 MC3、 MC4和MC5表示),具体如图3所示。

材料一是关于锂金属电池的发明史,学生阅读后思考Q1和子问题,此过程中可能会出现电解质溶液(MC1)、微粒移动(MC2)和电极(MC3)方面的错误概念。他们根据文本中的资料讨论并驳斥错误概念,结合科学解释促进概念转变,从而更好地理解锂金属电池的原理。材料二提出了锂枝晶问题,学生就此展开讨论并引出锂离子电池。材料三是关于锂离子电池的发明史,学生阅读后思考Q2,其中涉及到的错误概念有微粒移动(MC2)和能量转化(MC4)。他们在讨论中会出现驳斥线索,可结合资料和科学解释理解科学概念[14]。为解决能效问题,科学家们开发了锂-空气电池,材料四介绍了其目前的研究成果[15]。学生阅读后思考Q3,在书写电极反应式(MC5)的过程中可能会出现错误,可在讨论后对错误的电极反应式进行修正,讨论过程即为驳斥的过程。

3.2 锂电池驳斥型文本的样例分析

为说明锂电池驳斥型文本的具体内容,节选该文本的材料一和对应的探究问题作为展示样例,具体如下:

材料一: 锂金属电池的发明

20世纪50年代,石油危机迫使人们去寻找新的替代能源。由于锂具有比重小、电极电势极低、能量密度大等优点,就顺理成章地进入了电池设计者的视野。

要想将锂金属应用到电池中,“电解质溶液”的引入是关键的一步。1958年,哈里斯(Harris)提出用有机电解液作为锂金属原电池的电解质,这一想法得到了大多数设计师们的认可,但多年探索Ag、 Cu、 Ni等卤化物作正极材料,一直达不到电化学性能的要求。直到1970年,日本三洋公司将目光转向过渡金属氧化物,发现Li+可以稳定地嵌入MnO2材料,并提出可以利用MnO2作为锂金属电池的正极材料,由此制造了人类历史上第一个商品化的锂金属原电池(Li-MnO2)[16]。

Q1: 已知锂锰电池的总反应式是Li+MnO2LiMnO2,有人提出可以用水作为该电池的电解质溶剂,你觉得合理吗?请说明你的观点和理由。

资料: 锂是最轻的碱金属元素,在室温下可以和水反应: 2Li+2H2O2LiOH+H2↑。和其他碱金属不同的是,锂与水反应比较慢,因为生成的LiOH难溶于水,会覆盖在Li表面上阻碍反应持续进行。

子问题: 我们可以设计出该电池的装置吗?并思考电流是如何形成的?

解释: 锂锰电池的装置如图4所示,其中电解质LiClO4溶于混合有机溶剂中。因为锂可以和水反应,所以不能用水代替电池中的混合有机溶剂。电池工作时,负极的金属锂失电子变成Li+,电子通过外电路向正极移动,Li+通过电解质迁移至正极,MnO2得电子生成LiMnO2。

该样例的设计具体分析如表1所示。

3.3 锂电池普通文本的设计

为了对比普通文本和驳斥型文本的学习效果,还需补充与驳斥型文本平行的普通文本,其主要特点是缺少驳斥三要素,直接在文本中描述科学概念。比如,在驳斥型文本中要求学生判断水是否可以作为电解质溶剂,并自行设计锂锰电池的装置,学生在思考讨论的过程中会陈述相关错误概念;而在普通文本中提到了“非水电解质溶液”,且直接描述锂锰电池的装置,分析电流的形成。

驳斥型文本还需要学生判断锂离子电池放电时Li+的移动方向,并思考电能与化学能的转化过程;而普通文本直接介绍该锂离子电池,阐述其工作原理。驳斥型文本要求学生书写锂-空气电池的电极反应式;而普通文本直接呈现电极反应式。由于驳斥型文本针对五个方面的错误概念设计探究问题,而普通文本直接描述相关内容,因此学生在学习普通文本的过程中可能难以主动意识到头脑中已经存在的错误概念,也不易实现概念转变。

4 结果分析

实践分为两个阶段展开: 在第一阶段,两名被试先阅读锂电池普通文本,若有疑问可稍后讨论。阅读前教师告诉学生认为自己已完全理解材料内容后,可向教师举手示意以记录学习时间。学习完毕后,教师回收普通文本。在第二阶段,学生阅读讨论锂电池驳斥型文本。教师在活动过程中适当干预,及时解答学生无法解决的疑惑,以保证实践活动的顺利进行。

4.1 学习时间表征对比

文章采用了案例研究的方法,经教师推荐选择两名学习愿望较为强烈的学生,他们均能认真学习文本材料,配合度和专注度较高,不存在走神的情况,因此可用文本的阅读和讨论的总体时间即学习时间来表征学生对于两种文本材料的认知投入程度的差异,如图5所示。为消除两种文本材料字数的差异对时间表征研究的影响,对两种文本每100个字的平均学习时间进行换算比较,如图6所示。

从学习的总时间来看,在两种文本所传授的科学知识相同的基础上,S1和S2阅读普通文本后再次阅读驳斥型文本并没有花费更少的时间,反而用了将近两倍的时间。从学生关于每段材料的学习速度来看,学生学习两种文本每100字的时间均超过30秒,而经测试他们阅读一段普通材料每100字需要18.4秒,这是由于文本内容的科学性较强,学生需要花费更多时间进行理解。

除材料二外,学生学习驳斥型文本每100个字的时间长于普通文本,即学习驳斥型文本的速度更慢,说明学生为了理解驳斥型文本中的科学概念,需要激活头脑中的前概念,并将文本里的新概念与前概念建立关系,这会投入更多的认知,花费更多时间。

材料一的Q1主要针对电解质溶液概念,子问题要求学生设计电池装置,需要判断电极、电解质溶液和微粒移动方向。相对于材料三和材料四,材料一的探究问题会涉及到更多方面的错误概念,因此学生理解此处内容会花费明显较多的时间来处理认知冲突,学习速度也相对最低。材料三的Q2主要针对微粒移动和能量转化的分析,材料四的Q3是关于电极反应式的书写,且研究发现学生在收集资料和讨论质疑的环节用时较长,由此印证了学生发生概念转变需要花费更多的时间。