立足学科本原 落实课标理念

作者: 郭震 邢靓

摘要:通过对比新旧课程标准“有机合成”的相关内容,解析了人教版《化学(选择性必修3)》教材“有机合成”主要内容的修订情况。新教材注重从“碳骨架—官能团”基本视角引导学生认识有机物的结构、性质与合成,从学科本原出发组织教材内容。建议教学中加强有机合成实验装置的直观性,引导学生从化学键的角度分析和认识有机反应,构建有机合成的一般认知模型。

关键词: 化学教材; 有机合成; 教材修订

文章编号: 1005-6629(2022)03-0020-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

有机合成是以相对简单易得的有机化合物为原料,利用有机化学反应,将其转化为具有特定结构和性质的有机化合物的过程。从化学发展和应用的角度看,有机合成完美体现了化学创造新物质的学科价值,具有重要的学术地位和丰富的应用场景,与药物和新材料的创制关系密切。从化学教学的角度看,有机合成既要求学生全面掌握并综合运用有机物结构与性质的相关知识,又要求其在真实情境下分析和应用新的信息,对学生的知识基础和思维能力都提出了较高要求,相关试题具有较好的区分度。因此,有机合成多年来一直是高中化学教材和教学的重要内容,也是化学高考考查学生独立思考、分析和解决问题能力的重点方面[1]。

目前,基础教育领域对有机合成的高考试题[2]和解题方法[3,4]进行了大量研究,但较少关注教材中的有机合成内容。本文将从课程标准出发,对2020年新人教版《化学(选择性必修3 有机化学基础)》教材[5]中“有机合成”主要内容的变化进行分析和说明,并给出教学建议,以期为教师备课提供参考。

1 课程标准中有机合成的相关内容

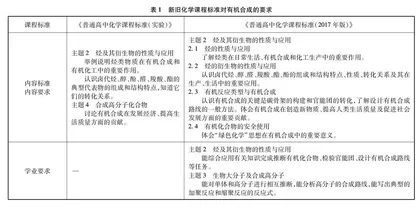

课程标准是教材编写、课堂教学和考试测评的基本依据,表1对比了《普通高中化学课程标准(实验)》(以下简称“实验版课程标准”)[6]和《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“新课程标准”)[7]中有机合成的相关内容。

在实验版课程标准的“内容标准”中,有机合成的相关内容在“主题2 烃及其衍生物的性质与应用”中未单独出现,而是融于典型代表物中,强调与官能团相关的有机物类别转化及有机合成的应用领域。新课程标准的“内容要求”继承了实验版课程标准的以上内容,而且将有机合成放在更加突出的位置,将其与有机反应类型一道,与传统的有机物性质与应用等内容相并列,并从学科本原的角度指出有机合成所要解决的基本问题——碳骨架构建与官能团转化,为合成路线的设计提供了基本方法依据。同时,明确了选择性必修阶段有机合成的学业要求,为实施“教、学、评”一体化教学创造了条件。新课程标准把握时代与学科发展趋势,着眼于学生学科核心素养的提升,强化了有机合成在中学化学课程体系中的地位;以有机物的结构为基础,给出构建有机分子的方法模型,体现具有化学学科特质的认知视角和应用价值。课程标准的变化,是教材第三章“烃的衍生物”第五节“有机合成”进一步修订与完善的基本依据。

2 教材中有机合成的主要变化

2.1 强化“碳骨架—官能团”视角,明确有机合成的基本任务

新课程标准在必修阶段“主题4 简单的有机化合物及其应用”中,已经要求学生“能辨识常见有机化合物分子中的碳骨架和官能团”,在选择性必修阶段则进一步指出:“有机合成的关键,就是碳骨架的构建和官能团的转化”[8],给出了认识有机物、合成有机物的基本视角与方法模型。以上表述,源于有机分子的结构特征。一般的有机物可笼统地以通式R—G表示,其中R为碳骨架(可以为一价或多价[9]),G为氢原子时R—G表示烃,G为杂原子官能团时表示烃的衍生物,这两个组成部分分别决定了有机物的通性与特性[10,11]。上述有机物的二元组成模型,体现了有机物结构与性质的学科本原,决定了认识有机物与合成有机物时需要具有的“碳骨架”与“官能团”这两个基本切入视角。

基于此,人教版《化学(必修第二册)》教材[12]在第七章“有机化合物”的“提示”栏目中介绍烃基时,指出“烃的衍生物分子一般可以看成是烃基和官能团相互结合组成的”,并以乙醇分子为例,引导学生初步应用有机物的二元组成模型;同时,在“整理与提升”栏目中,进一步从碳骨架和官能团的视角对有机物的结构与分类进行总结。在这些内容的基础上,《化学(选择性必修3 有机化学基础)》教材根据新课程标准的要求,立足学科本原,继续借助“碳骨架—官能团”视角,明确了有机合成的两项基本任务。

其中,碳骨架的构建包括碳链的延长和缩短、成环等过程。限于学生的知识储备,教材中增长碳链的例子,只给出相对简单的不饱和键与HCN加成,然后水解成羧酸或还原为胺的反应;缩短碳链给出了不饱和烃或芳香烃侧链的氧化反应;应用较广但相对复杂的羟醛缩合反应,以及Diels-Alder反应([4+2]环加成反应),教材在“资料卡片”栏目中进行了简单介绍。官能团的引入与烃及其衍生物的类别转化关系密切,在本章前四节及上一章已有较多介绍。教材通过“思考与讨论”栏目,让学生从官能团转化的角度分类整理学过的有机反应,自行归纳引入常见官能团的方法。同时,教材提示学生注意碳卤键和羰基官能团的反应活性,在有机合成中发挥其活性中间体的桥梁作用。

2.2 调整内容编排方式,引入合成路线的设计方法与选择原则

现有《化学(选修5 有机化学基础)》教材[13],虽然给出了“有机合成过程示意图”和“逆合成分析法示意图”,但二者分散在本节“有机合成的过程”和“逆合成分析法”两个标题之下,前后联系较少,对合成路线设计方法的介绍不够系统。修订后的教材将本节分为“有机合成的主要任务”和“有机合成路线的设计与实施”两部分。在介绍合成路线的设计时,结合图示,明确给出从原料出发和从目标化合物出发的“正向”“逆向”两种设计思路,并通过“思考与讨论”“练习与应用”等栏目加以实践和巩固。通过学科思想观念的渗透,使学生初步了解有机合成路线设计的基本方法。

由于逆合成分析的理论与应用涉及化学键的切断、合成子(synthon)与合成等价物(synthetic equivalents)的确定、极性转换(umpolung)等复杂内容,超出中学课程标准的要求。新教材仍以乙二酸乙二酯这种结构较为简单的医药和染料工业原料的合成为例,在学生现有知识范围内,说明逆合成分析最基本的化学键切断原则与逆推思想。与此同时,教材结合化工生产技术的发展,在给出合成路线后,增加了路线的对比与选择环节。引导学生综合技术、经济、环境等多方面因素分析乙二醇的不同合成路线,作出有科学依据的判断、评价和决策,落实新课程标准中的“绿色化学”理念和“科学态度与社会责任”的核心素养要求。

2.3 联系学科发展与应用实际,充实情境素材

新教材在正文中,补充了多处与有机合成相关的化学史素材,如维勒合成尿素开创人工合成有机化合物的新时代、颠茄酮合成方法改进与产率提升、伍德沃德合成复杂天然产物的成就、颠茄酮与维生素B12的分子结构等内容。通过真实历史,帮助学生了解有机合成发展过程中的节点性事件,体会有机合成的伟大成就与化学的重要价值,激发学习动力。在习题中,新教材注意给出各合成目标产物的真实用途,并结合生产与应用实际确定合成路线,在体现学科价值、提升情境立意的同时,确保了情境的真实性。在栏目中,教材根据新课程标准中的“教学提示”,结合科学研究与化工生产实例,给出官能团保护的理念和示意图,以及工业规模化合成使用的真实装置插图,指出工业生产应在实验室研究的基础上进行规模放大研究,完善反应条件,考虑设备、操作、成本和环境等因素。将理论落脚于实际应用,体现学科价值及科学、技术、工程与社会因素的融合。

3 教学建议

3.1 从实物和实际的角度认识有机合成实验装置

教材作为学校教学的主要依据,应考虑各地区多数学校仪器装备的实际情况,其演示实验和学生实验活动进行乙酸乙酯等有机物的合成,仍主要以试管作为反应容器。而实验室研究和化工小试一般使用多口烧瓶作为反应容器。因此,教材在修订过程中,保留了原教材“实验室进行有机合成使用的一种典型装置示意图”(图3-31)和第三章章图中实验装置的照片,并在“资料卡片”栏目中进行简单说明。前者可以在加热反应的同时实现试剂加注、冷凝回流、体系搅拌和温度监控,后者实现了对氧气(或水)敏感体系的油(水)浴控温、冷凝回流和搅拌。二者分别使用的球形冷凝管和蛇形回流冷凝管,较直形冷凝管具有更高的热交换效率,适用于低沸点溶剂体系的冷凝回流。回流温度(溶剂沸点)高于140℃时应使用空气冷凝管,避免温差过大导致冷凝管破裂。章图照片中的三通阀门,多用于体系的惰性气体置换与保护,提供无水无氧环境。图3-31装置中出现的恒压滴液漏斗,可以在不破坏漏斗及反应体系密封性的前提下保证压强稳定,适用于具有挥发性、毒性及对空气或水敏感试剂的加注,并使相关气体体积的测量更加准确;如加入试剂需要计量,应垂直安装,以便借助漏斗壁所示刻度正确判断溶液体积。烧瓶内的聚四氟乙烯磁力搅拌子可用于一般反应体系的搅拌,黏度较大的体系应使用机械搅拌棒。以上有机合成实验装置的相关知识对学生而言是新的内容,建议视学生的不同程度在教学或复习阶段适当补充。有条件最好结合实物进行演示说明,以便学生在理解的基础上认识仪器与实验操作原理。

在这里,教材新增了图3-32“工业化合成使用的反应釜”。该实物照片中的反应釜、搅拌装置、进料管道、检测仪表等装置,与图3-31实验室有机合成装置中的多口烧瓶、搅拌子、滴液漏斗、温度计恰好一一对应,体现了实际化工生产与化学理论研究之间的密切关系,使学生更好地认识有机合成的学科价值,明确学习目的,增强学习动力。同时也表明教材图3-31所示装置是一个具有实用性的基本实验装置模型,蕴含了实施化学反应所要考虑的体系选择、条件控制、物料平衡等问题要素及解决方案,在教学中应予以充分重视。针对不同实验目的和反应体系特征,该装置模型可进一步衍生,产生多种变式[14]。例如,在反应的同时蒸馏产物,使用分水器进行缩合反应的分水操作;或加热溶剂,使用索氏提取器进行固—液连续萃取操作;或在反应结束后,加装蒸馏头、分馏柱等进行产物分离操作。相关装置在高考和各类试题中已多次出现[15],2021年高考试题中制备氧化石墨烯的无机化学实验,同样使用了该装置模型。由于该实验使用浓硫酸、硝酸钠参与的氧化反应,对氧气和水不敏感,体系无需密闭,装置内外压强相同,因此使用了普通滴液漏斗,且冷凝管上端无需连接干燥管。

3.2 从化学键的角度分析和认识有机反应

官能团是决定有机物物理与化学特性的特征基团,中学和大学化学教材均以官能团为主要线索编排教材内容,帮助学生建立烃及其衍生物的知识基础。因此,传统的有机化学教学亦以官能团为核心,围绕官能团介绍有机物的结构、性质、分类与转化。但如果从学科本原的角度看,官能团的反应性能是其结构中化学键断裂与形成的外在体现。新课程标准在化学学科核心素养中,对“宏观辨识与微观探析”提出了具体要求;同时,在新的课程设置下,学习“模块3有机化学基础”的学生都已学习了“模块2物质结构与性质”。因此,新课程标准在“主题1有机化合物的组成与结构”中,将“有机化合物中的化学键”单列主题,与“有机化合物中的官能团”相并列,要求“认识有机化合物分子中共价键的类型、极性及其与有机反应的关系,知道有机化合物分子中基团之间的相互影响会导致键的极性发生改变,从化学键的角度认识官能团与有机化合物之间是如何相互转化的”[16]。与实验版课程标准相比,新课标明确了化学键在有机化学学习中的重要作用,要求学生在更本质的微观层面来分析和认识有机反应,了解官能团与有机物转化的化学实质。为落实这一变化,新教材在第一章“有机化学的结构特点和研究方法”中,编入了共价键的类型和共价键的极性与有机反应这两部分新的内容;在介绍烃的衍生物的性质时,分析典型的碳卤键、碳氧双键,以及醇和羧酸中碳氧键、氧氢键的极性,推测可能的断键方式,引导学生从化学键变化的角度认识有机反应。