指向“教、学、评”一体化的逆向教学设计

作者: 洪清娟 张贤金

摘要: 指向“教、学、评”一体化的逆向教学设计应该如何操作和把握,以高中化学必修第二册“化学反应与能量变化”的教学为例进行实践探索。厘清高中化学必修与选择性必修模块“化学反应与能量变化”课程标准内容要求的差异,比较现行高中化学三种版本必修教材“化学反应与能量变化”编排的异同。基于教师的学科理解,根据逆向教学设计范式,提炼“教、学、评”一体化的逆向教学设计框架的三个维度,为指向学科核心素养培育的“教、学、评”一体化教学提供参考。

关键词: “教、学、评”一体化; 学科理解; 逆向教学设计; 化学反应与能量变化

文章编号: 10056629(2022)06003406

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(简称“课程标准”)提出教师应积极探索“教、学、评”活动有机结合的有效途径、方式和策略[1]。这对习惯了重视“教什么”“怎么教”,而鲜少关注“学得如何”“如何学得更有效”的中学教师而言,在理念和实践上都面临很多挑战。如何才能更好地实施“教、学、评”一体化?为此,教师进行教学设计时首先要思考学习所要达到的目的是什么,提供什么样的活动和评估可以使学生更容易达到预期结果,这样才有可能产生适合的教学行为。此即“以终为始”的逆向设计[2]。指向“教、学、评”一体化的逆向教学设计应该如何操作和把握,需要进一步研究。本文以高中化学必修第二册“化学反应与能量变化”的教学为例进行相关实践探索。

1 逆向教学设计和“教、学、评”一体化

逆向教学设计是由教师先确定预期学习结果(目标),再确定合适的评估证据,最后设计教学和学习体验的一种教学设计范式[3]。课程标准倡导实施“教、学、评”一体化,评价不仅是为了诊断,更要促进教学质量的提升和实现学生的深度学习,最后达成学生学科核心素养的全面发展。因此教师要强化教学的过程性评价以及健全综合评价,注意评价的多元化和全面性,把评价融入教和学的全过程。素养为本的“教、学、评”一体化教学,是围绕学生展开的,“教”和“评”的主体虽然是教师,但“教”是引导学生实施学习活动,“评”则是根据对学生的评价来反思与促进教师的“教”,二者的根本目的都是为以学生为主体的“学”服务的。因此逆向教学设计与“教、学、评”一体化的理念非常契合,逆向设计使预期结果、关键表现以及教与学体验之间产生更大的一致性[4]。从学习预期结果出发,确定评价任务与依据,再进行教学内容、学习情境、策略的选取与组织和学习任务活动的设计。这些都需要教师增进学科理解,准确把握课程标准与教材内容预期学习结果的要求。

2 指向“教、学、评”一体化的逆向教学设计准备

基于逆向教学设计,落实“教、学、评”一体化的关键是对课程标准的准确理解与教材的深入研读。为加深对课程标准的理解,更好地把握课程标准的要求,整合了三套现行高中化学教材,对不同版本教材进行比较,分析不同版本教材对情境的选择、核心活动设计、化学观念方法的呈现方式等,博采众长以优化单元教学设计[5],这样更有利于对学生预期学习结果和学习体验活动设计的精准把握。根据课程标准相关内容的要求[6](见表1),对三种版本教材必修第二册“化学反应与能量变化”的相关内容进行横向比较(见表2),以期发现教材编写的特点以便更好地理解编写意图。

从表2中相关教材内容的比较可知,鲁科版的实验内容开放度较大,探究味更浓。人教版和苏教版的实验内容基本一致,均提供八水合氢氧化钡晶体与氯化铵晶体混合的实验来呈现吸热反应。为减少实验产生氨气带来的污染和消除学生对“分解反应是吸热反应”的迷思概念,基于让实验从定性走向定量、从经验走向理性的理念,笔者进行了一些实验改进,增加了运用温度传感器测量H2O2溶液分解过程中能量变化的演示实验。同时参考了鲁科版的实验,提供柠檬酸、稀盐酸、碳酸氢钠、铁粉、锌粉等药品,选择让学生进行多样化实验方案设计并分组实验,充分感知化学反应的吸、放热现象;三版教材都从宏微结合角度分析化学反应中的热量变化产生的原因,但苏教版呈现顺序与方式却不同于其他两个版本。苏教版通过图示从宏观反应物与生成物的总能量相对高低出发,逐渐深入到微观角度,即从化学键的断裂与形成解释化学反应中能量变化的本质原因。人教版和鲁科版却刚好相反,是从微观到宏观来呈现化学反应中能量变化的原因,其中人教版只用文字未用图示来阐述能量变化的微观原因。笔者认为从宏观到微观并结合直观的图示进行分析解释更符合学生的认知规律,所以教学综合采用了苏教版和鲁科版的图示,从宏观到微观的顺序进行化学反应中的能量变化产生原因的剖析;苏教版还介绍了热化学方程式的书写,而人教版和鲁科版则没有出现对化学反应的热的符号表征。根据课程标准必修部分不要求学生掌握热化学方程式的书写,放到选择性必修1中再学习。

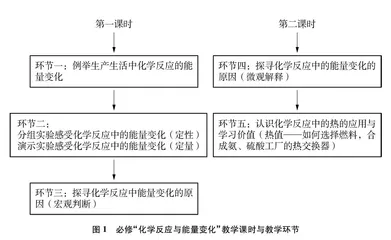

根据对三版教材的编写对比,综合考虑学生的认知逻辑,确定了单元教学课时与教学环节,如图1所示。

3 指向“教、学、评”一体化的逆向教学设计框架

在认真研读课程标准、梳理教材相关内容、精准学科理解的基础上,进行实践探索,提炼出指向“教、学、评”一体化的逆向教学设计框架: 确定预期的“教、学、评”一体化的教学目标与关键问题;选择适恰的评价依据,以便精准诊断和调控教学过程;设计包含评价的学习任务及体验活动,以促进“教、学、评”一体化的目标的达成。

3.1 确定预期的教学目标与关键问题

3.1.1 提炼统摄教学单元的“教、学、评”一体化目标

教学、学习、评价三者融为一体,共享着同一教学目标[7],目标统摄和指引着教、学、评,教与评皆是为了达成学习目标。学习结果是“教、学、评”一体化目标的“灵魂”,它回答了“学什么”“学后能做什么”“学得怎么样”和“如何知道学得怎么样”的问题。

本单元的核心内容是认识吸热反应与放热反应,了解化学反应体系能量变化的本质。基于课程标准的学业要求、单元内容所隐含的学科核心素养教学要求的水平层次及教材编写的学科逻辑,再结合学生的认知水平和逻辑,提炼出适切的能统摄单元教学(2个课时)的教学目标: (1)从生产生活实例和相关实验认识到化学反应中不仅有物质变化还有能量变化。能判断具体化学反应中能量的主要转化形式。(2)能选择合适药品进行吸热和放热反应的实验方案设计与验证。(3)能初步从反应物与生成物能量高低不同、化学键的断裂所吸收热量与键的形成所放出热量不相等来解释能量变化的原因。通过画示意图的方式分析化学反应能量变化的原因,发展宏观辨识与微观探析素养。通过绘制能量变化曲线,提升证据推理素养。(4)通过分析热值的大小,学会从环保与绿色化学以及来源、运输、保存等成本方面综合考虑燃料的选择与利用,发展创新意识、科学态度与社会责任感等素养。

3.1.2 学生需要解决的关键问题

学生从生活经验和初中化学学习中已经知道燃烧会发光放热、蓄电池能充放电等事实,但主要还是关注化学反应中的物质变化,对于化学反应伴随能量变化的现象只有简单了解。为了使学生对化学反应的认识更全面,在“化学反应与能量变化”教学中,学生需要解决以下关键问题: (1)化学反应都会伴随能量变化吗?常见能量的转化形式有哪些?(2)提供的药品哪些可以证明反应是放热或吸热,预测的依据是什么?(3)化学反应中能量变化的原因是什么?(4)化学反应的能量变化在生产生活中有什么应用?

3.2 精选适恰的评价依据

“教、学、评”一体化的评价注重表现性学习评价[8]。在教学过程中教师要对学生完成任务的表现进行即时性评价。即时性评价的基本功能是教学功能,即交流、诊断、反馈、引导管理、推进课堂教学进程等,同时,它还具有素养发展功能,即提供给学生的表现机会和激发学生的反思功能。因此教学过程中主要设置的表现性任务和预估可能的表现行为及对应的水平来作为评估证据。“化学反应与能量变化”单元的评估证据有以下五点:

(1) 判断一个化学变化是吸热或放热的实验方案设计(依据是学生设计方案的多少、优劣和严谨程度)、实验现象的阐述与解释、方案的交流与分享。

(2) 能否积极回答教师的提问或提出问题,能否与同学分工协作,积极参与到实验方案的设计、实验的操作及现象的记录。

(3) 图线绘制。标注生成物的能量位置,解释相应位置的意义并据此判断化学反应过程是吸热还是放热。

(4) 习题的完成。说明答案的依据,同学间互相评价。

(5) 关于化学变化认知的思维导图绘制。诊断学生知识的结构化水平是否从物质变化进一步提升到物质与能量变化兼具考虑的水平。

3.3 设计包含评价的学习任务及体验活动

根据预期的学习目标和适恰的评价依据,教师要设计能持续激发学生学习兴趣和动力的体验活动以更好地完成学习任务;创设真实情境和更多即时性评价机会如给出分析问题、完成练习或绘制图示等;结合微观探析的活动,促进学生掌握宏微彼此相互印证的思维方式,获得认知发展,实现深度学习。

3.3.1 创设多样化的学习情境与任务

任务一: 了解化学反应中的能量变化。

[生产生活情境]展示燃气灶燃烧、电动车充电、自热米饭、镁条的燃烧、古法煅烧石灰石、电解水等的图片。

[问题]图片中涉及的化学反应中存在什么样的能量变化?

[评价依据]通过学生对图片中涉及的能量变化的判断,诊断学生是否具备对“化学反应中伴随能量的变化,化学能可以与热能、光能、电能相互转化”等有关能量的初步认知。

设计意图: 通过创设学生熟悉的生活情境和实验情境,让学生体会化学变化中除了有新物质生成外,还伴随有能量的变化,感受生活中无处不在的利用化学反应所释放的能量;降低对新知识陌生感和认知坡度,完善认知角度,让学生知道学习化学不仅关注物质的变化,还要关注能量的变化,激发学生的学习兴趣,凸显化学学科的价值。

任务二: 通过实验感受化学反应中的能量变化。

[实验探索情境]提供实验用品: 镁条、氢氧化钠溶液、碳酸氢钠、稀盐酸、饱和柠檬酸溶液、蒸馏水;试管、试管夹、100mL小烧杯、胶头滴管、药匙、砂纸。学生先进行实验方案的设计、实验现象的预测,在讨论基础上分组实施实验。实验记录见表3。

[评价依据]学生设计的实验方案是否多样且科学;实验操作是否规范;实验过程小组能否合理分工。

设计意图: 自主进行开放式的实验方案设计,让学生有了实验的真正参与感,增进对实验目的的理解;分组实验还能充分体验化学反应中存在放热与吸热的现象,感知化学反应不仅有物质变化还伴随能量变化,且 不同的反应能量变化也不同。这为后续热化学方程式的学习埋下伏笔。

[实验探索情境]教师采用图2装置演示实验: 5g NH4Cl固体与10g Ba(OH)2·8H2O反应;10mL 25%的H2O2溶液(加入MnO2做催化剂)的分解反应。实时得到温度与时间变化曲线,见图3。

设计意图: 上述两个实验帮助学生认识当吸、放热不明显或需要连续测定温度变化时可使用温度传感器,拓宽学生的视野,了解手持技术对学科发展的意义;实验也为后面的理论分析提供事实证据,让学生充分感受到化学反应常伴随能量变化、能量变化通常以热等形式表现出来、不同的反应能量变化的差异性较大等。

[问题]为什么化学反应中会有能量变化?

任务三和任务四: 宏微结合探寻化学反应中的能量变化的原因。

[绘制图示]提供只标出反应物能量位置的能量变化示意图(见图4),让学生尝试画出生成物的能量位置(可能有图中a和b两种情况),并分析解释处在该位置的反应属于吸热还是放热反应。