2019版人教版高中化学必修教材学习活动系统研究

作者: 谢佳文 刘欣欣

摘要: 构建高中化学教材学习活动系统分析框架,对2019版人教版高中化学必修教材学习活动系统进行编码分析,探讨其内容特征和结构特征。研究发现教材的活动成果和活动指导等指标表现良好,活动情境和活动工具等指标有待优化,具有中强结构特征的学习活动系统占总体的63.5%。最后,为强化教师进行活动分析和优化课堂应用给予一些建议。

关键词: 学习活动系统; 高中化学必修教材; 2019版人教版; 内容特征; 结构特征

文章编号: 1005 6629(2022)08 0019 06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 研究背景

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出发展化学学科核心素养的目标[1]。创设丰富的学习活动,可以促使学生通过分析讨论、探究实践和应用创新等方式,发展化学学科核心素养,因此要重视有效的学习活动设计。教材是教学的重要依据,优化教材学习活动设计,可以更好地引导教师设计与实施教学活动,发展学生的关键能力等,因此教材学习活动系统十分值得关注。

学习活动是指为了完成预定的学习目标,学习者以及相关学习群体进行的所有操作的总和[2]。教材学习活动是教材中以栏目形式嵌入正文中的学生活动[3],教材学习活动系统是指教材学习活动及其结构。教材学习活动系统研究属于教材表达系统研究主题,目前相关的研究主要涉及教材具体学习活动设计的特征分析及其内部的结构分析,例如姚娟娟、邱文婷等人分别对化学、物理教材实验类栏目的探究水平和技能两个特征进行研究[4,5];王艳婵等人对国外初中教材某章节的学习活动进行微观结构研究[6];沙莎等人对鲁科版高中化学教材的“微项目”进行项目内部的活动关联性分析[7]。总体而言,目前对教材某特定学习活动设计的特征研究较为丰富,但针对教材整体学习活动及其结构的研究尚显薄弱。

为此,本研究着眼于教材学习活动及其结构,根据学习活动设计有效性和学科能力发展表现设计出高中化学教材学习活动系统分析框架(以下简称“分析框架”),选取2019版人教版高中化学必修教材中的学习活动为研究对象,利用上述分析框架对其进行编码和统计分析,探讨其内容特征和结构特征,为优化教师教学提供建议。

2 高中化学教材学习活动系统分析框架设计

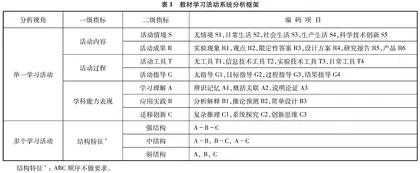

本研究的分析框架是针对教材学习活动系统进行分析而设计的,包括单一学习活动的内容和多个学习活动的结构。为对单一学习活动的内容进行分析,本研究综合学习活动设计有效性的分析指标和学习活动学科能力表现的分类[8,9],确定以活动内容、活动过程和学科能力表现为一级指标;接着对多个学习活动的结构进行分析,根据学科能力表现的方式和数量划分为三种结构类型[10,11]。综合以上两部分最终得出分析框架。

2.1 单一学习活动的内容分析设计

2.1.1 活动内容

活动内容是学习活动的具体实施载体。活动内容包括活动情境和活动成果2个二级指标。

活动情境根据有无情境和情境来源领域划分为无情境(S1)、日常生活(S2)、社会生活(S3)、生产生活(S4)和科学技术创新(S5)等编码项目。活动成果根据学生获得或呈现的成果内容划分为实验现象(R1)、观点(R2)、限定性答案(R3)、设计方案(R4)、研究报告(R5)和产品(R6)等编码项目,注意研究报告中记录的实验现象不属于R1。另外,学习活动可能存在多个活动成果,因此可能有多个编码。

2.1.2 活动过程

活动过程主要关注学生完成学习活动的条件和支持。活动过程包括活动工具和活动指导2个二级指标。

活动工具是学生完成学习活动的重要中介,是实物化的物质工具,并非经验等思考工具[12]。随着信息时代的发展,我们需要关注信息技术工具在新版教材中的应用[13],因此活动工具包括无工具(T1)、信息 技术工具(T2)、实验技术工具(T3)和日常工具(T4)[14,15]。 T2包括数字化实验工具、互联网和软件等,T3包括实验用品和实物模型等,T4包括书籍材料和生活工具等。此外,学习活动也可能涉及多个学习工具,所以可能存在多个编码。

活动指导是学生完成学习活动的重要推手,恰当的活动指导有助于学生顺利完成活动[16]。根据活动的开头、过程和结尾三部分, 活动指导二级指标下设无指导(G1)、目标指导(G2)、过程指导(G3)和结果指导(G4)四个编码项目,其中G2是指有明确的目标要求,G3指有明确的方法指引、活动步骤或给予一定延伸知识、思考角度的提示等,G4是为学生形成和呈现结果给予帮助。

2.1.3 学科能力表现

根据王磊教授提出的“应基于学科能力要素设计具有进阶式的学习活动”观点[17],及其构建的三类学科能力表现,确定学科能力表现的二级指标为学习理解、应用实践和迁移创新,其内涵分别代表知识和经验的输入、输出和高级输出[18]。三个二级指标的编码项目分别为辨识记忆(A1)、概括关联(A2)、说明论证(A3)、分析解释(B1)、推论预测(B2)、简单设计(B3)、复杂推理(C1)、系统探究(C2)和创新思维(C3)。

2.2 多个学习活动的结构分析设计

以章节一级纲目对应篇幅内的学习活动为分析单元,若该分析单元中的学习活动系统关注三个类型的能力进阶则具有强结构特征,若只涉及两个类型的内部进阶则具有中结构特征,若只涉及一种学科能力发展则属于弱结构特征。

综上形成了适用于教材学习活动系统的分析框架(见表1)。

3 分析程序

首先,确定研究对象为两册必修教材的124个学习活动(见表2);接着,运用上述分析框架对学习活动逐一进行指标编码;最后,根据学科能力表现的编码结果判断对应的多个学习活动的结构特征。

正式编码前,先咨询化学教材领域的专家,确保分析框架的专业性和实用性。为保证编码可信度,由两位编码者进行编码,产生分歧的编码项目由二人商讨后共同确定结果。最后,编码结果一致率为95.1%,可信度高(Cronbachs alpha=0.897)。

为使读者理解本研究的编码过程,以下为编码示例(见图1): 首先,该学习活动以汽车尾气系统为日常生活情境(S2);其活动成果包括书写方程式等限定性答案(R2)和表达催化转化器的作用等观点(R3)。其次,文本中有“查阅资料、写出”的字眼,推断完成任务需要信息技术工具(T2)(如互联网)和日常工具(T4)(如纸笔工具)。另外,该学习活动没有目标要求和结果指导,只提示学生可通过查阅资料来完成,因此只有过程指导(G3)。最后,从三个提问“分析上述……”等文字可以判断其属于分析解释(B1)。

4 结果与讨论

4.1 单一学习活动的指标结果与分析

所有学习活动的编码通过SPSS软件进行数量统计分析,得到分析结果见表3。

4.1.1 活动内容

从活动内容的编码项目比例来看,(1)活动情境。68.8%的学习活动无情境(S1),例如必修一第52页: 讨论不同物质体积时,该学习活动仅展示相关数值而无情境内容作支撑。日常生活情境(S2)是出现频率最高的活动情境(18.4%),可见教材更倾向采用贴近学生生活的情境来促进学生学习和理解。(2)活动成果。观点(R2)的数量最多(30.7%),以在思考与讨论中表达开放性观点为主。其次是实验现象(R1)(29.6%)和限定性答案(R3)(27.0%)。也有少部分以设计方案和研究报告的形式展示活动成果,如检验食品中铁元素的学习活动(必修一第71页),培养学生实验设计、撰写报告等多方面能力。

4.1.2 活动过程

据活动过程编码项目比例可知,(1)活动工具。有91.9%的学习活动需要活动工具,且以非信息技术工具为主,即实验技术工具(T3)和日常工具(T4),其中T4除了纸笔工具,还引入了一些生活小物件(如观察丁达尔效应的激光笔、观察新制氯水具有漂白性的鲜花等)。尽管身处信息技术时代,但涉及信息技术工具的学习活动少之又少,除常用的互联网,仅一处展现了现代化数字实验工具(必修一第45页科学·技术·社会,不属于分析对象),说明活动工具缺乏多样性且信息化不足。(2)活动指导。91.1%的学习活动给予了学生相关指导,其中主要给予过程指导(G3)(65.2%),且指导方式多样,有些学习活动有明确的步骤(如大部分实验X X、实验活动),有些给予思考方法的指导(如部分思考与讨论),有些给予拓展知识的提示(如展示氯气的正面用途和负面影响,再谈启示)。目标指导(G2)占比较小(22.8%),以实验活动和整理与提升为主,如实验活动开头会有“【实验目的】”的字样,部分实验X X会在实验步骤后写明实验目的(如“观察现象,比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性”)。结果指导(G4)最少,主要通过表格或示例的形式来帮助学生完成活动;此外,G4数量较少是因为大部分学习活动的提问或任务开放性弱,学生无需指导即可回答,其余开放性较强的学习活动,没有结果指导则有利于学生展现开放性的回答。

4.1.3 学科能力表现

从学科能力表现的编码结果来看,辨识记忆(A1)的频次最高(60次),其中实验X X占63.3%,其通常通过观察并记录实验现象来发展学生的辨识记忆能力。分析解释(B1)的频次次之(46次),其中思考与讨论占54.3%,其通过直接提问促使学生分析问题,并自查学习情况。 学生的创新思维(C3)能力主要在探究、研究与实践中得到发展,教材在这些学习活动中给予学生较大的思维空间,鼓励学生跳出书本、在生活中创新。

4.2 多个学习活动的结构特征结果与分析

基于分析框架,对分析单元中的各学习活动进行 学科能力表现分析和结构特征判断,统计结果如表4所示。

由表4可知,必修一、二分别有4和4个强结构特征,9和16个中结构特征及10和9个弱结构特征的学习活动系统。两册教材具有中强结构特征的学习活动系统占总体的63.5%,涉及的学习活动达99个,占总学习活动的79.8%。总之,教材已经有意识地建立学习活动之间的关联。

4.2.1 构建了适切的学习活动系统结构特征,推进学科能力多元发展

教材学习活动系统根据知识难度构建了“因地制宜”的结构特征,在合适的学习阶段发展学生相应的学科能力,让各个学习活动共同促进学生学科能力多元发展。

第一,具有强结构特征的学习活动系统均是围绕高中必修阶段的重难点知识展开,但第一、七、八章没有;相较之下,第六章的学习活动系统内容多元、结构紧凑,强结构率高达75%。教材中具有强结构特征的学习活动系统多由5个及以上学习活动组成,能实现专业知识、实践创新和情感体悟的多向建构。例如“钠的几种化合物”内含5个学习活动,首先通过思考与讨论的旧知提问,使学生关联得到Na2O的理化性质,接着通过Na2O2与水的实验学习Na2O2的化学性质(实验2 3),进而鼓励学生简单设计比较Na2CO3和NaHCO3的实验(实验2 4),继而进一步解释两者的热稳定性(实验2 5),最后在了解纯碱生产历史(研究与实践)的过程中迁移运用前面所学的探究方法,同时也为学生搭建理论与应用的桥梁,培育学科情感。

第二,教材近一半的学习活动系统呈现中结构特征(48.1%),且多出现在必修二的第七、八章,由于有机化合物章节在必修中只要求掌握基础概念等知识,因此教材设计了更适合该阶段学生能力水平和学习要求的学习活动,着重发展学习理解和巩固应用能力,特意将更高阶的迁移创新能力的培育延至选择性必修中,从而减轻学生在必修阶段的学习负担。

第三,弱结构学习活动系统占比不高(36.5%),且多数情况是该一级纲目下只有一个学习活动。从一级纲目数量来看,其均匀分布在各个章节;从学科能力发展来看,面对学习难度不高的主题,教材巧妙地设计了具有弱结构特征的学习活动系统来促进学生以辨识记忆的方式来发展学习理解能力(如“焰色反应”)。