我国化学科学方法教育的回顾、探索与前瞻

作者: 龚文慧 邢红军

摘要: 通过对我国化学科学方法教育的研究进行梳理,发现我国化学科学方法教育还存在理论有待深化、分类尚未统一、内容尚不明确等问题。为此,基于纽厄尔提出的问题解决方法图,将化学科学方法分为化学方法及思维方法,并归纳出化学科学方法教育的具体内容,阐明了化学知识、化学方法与思维方法之间的关系,这为我国化学科学方法教育的进一步研究提供了有益启示。

关键词: 化学科学方法; 化学方法; 思维方法; 强认知方法; 弱认知方法

文章编号: 10056629(2022)09000905

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

化学科学方法是人们在认识和改造化学世界的实践活动中总结出来的正确的思维方式与行为方式,是人们认识和改造化学世界的有效工具[1]。研究表明,尽管人们已经就化学科学方法教育的重要性达成了共识,但在化学教学实践层面,化学科学方法教育尚未真正全面落实[2];在化学科学方法教育理论层面,也一直未曾实现真正突破。因此,化学科学方法教育研究还有待进一步深入。

1 化学科学方法教育的历史回顾

我国老一辈化学教育研究者陈耀亭先生最早意识到科学方法的重要性,20世纪80年代以来,先后提出以自然科学方法论为依据,不仅可以培养学生解决化学问题的能力,还可以促进化学教学法的发展等观点[3]。尽管此前有关化学课程文件中会强调个别化学方法(如实验法)的重要性,但是直到1986年,重视“科学方法的教育”才首次写进《全日制中学化学教学大纲》的“中学化学教学要求”中,并逐渐引起了人们的关注[4]。在第八轮基础教育课程改革中,化学课程目标从“双基”转变成“三维目标”,化学科学方法的重要性得到了前所未有的重视。2019年出版的高中化学教科书中,化学方法被置于特定的栏目中,突出呈现了科学研究的一般方法,以及化学学科研究的认识方法和学习方法。由此可见,在历次基础教育课程与教学改革中,化学科学方法教育先后经历了从无到有的过程,化学科学方法的呈现方式经历了从隐性到显性的转变。这一系列的变革都极大地推动了化学科学方法教育理论与实践的发展。尽管如此,我国化学科学方法教育依然存在一些问题,需要进一步通过研究加以解决。

1.1 化学科学方法教育的理论有待深化

30多年前,刘知新先生曾指出:“我国化学教学对于运用自然科学方法论的重要意义的认识还不够自觉,也就是说,还没有把这一点提到理性认识的高度。这是需要我们高度重视并认真解决的一个重要问题。[5]”目前,我国化学教育对于化学科学方法重要性的认识已经显著提升。但是,化学科学方法教育的理论研究仍显薄弱[6],主要表现在以下三个方面: 第一,尚未厘清化学思想和化学方法的界限,对二者的区别避而不谈,存而不论,将二者统称为“化学思想方法”[7];第二,化学科学方法教育的分类及内容不够明确,以至于一些研究将解题技巧、学习方法等同于化学科学方法[8];第三,对于化学知识与化学科学方法的关系认识不清,从而导致教师在进行化学科学方法教育时经常感到困惑[9]。造成这种现象的主要原因在于: 一方面,一些研究者提出化学科学方法分类及内容的依据主要来自于经验,缺乏相应的理论基础,这就使得研究不能深入,导致化学科学方法的研究缺乏层次和系统;另一方面,理论基础与化学科学方法不够适切。例如,有研究者选择波兰尼的默会知识理论、赫尔巴特的教学四阶段论、布鲁纳的认知—发现学习理论[10]以及建构主义学习理论[11]等作为化学科学方法研究的理论基础。尽管上述理论可以在一定程度上为化学科学方法的研究提供启示,但却很难用来直接指导化学科学方法的分类及内容。只有选取适切的理论依据,才能够为厘清化学科学方法的分类及内容问题提供支撑,使化学科学方法教育研究复归本源,从而进一步促进我国化学科学方法教育的发展。

1.2 化学科学方法教育的分类尚未统一

分类法是系统研究化学科学方法的一种重要方式。因此,一些研究者根据认识的阶段,对化学科学方法进行了划分。例如,陈耀亭先生基于自然科学方法论,根据培养学生解决化学问题能力的基本步骤,将化学科学方法分为三阶段: 搜集有关资料、数据(观察、实验、控制条件、测定、记录),资料、数据的处理(数据处理和解释、分类、抽象概括、推理判断),发现规律性,得出结论(发现规律性、模型化、提出假说、验证假说)[12]。张嘉同将科学方法分为两阶段,即获取经验材料的方法(即经验方法)和对经验材料进行加工改造形成理论的方法(即思维方法)[13];还有一些研究者认为科学方法有层次之分,根据科学方法适用的普遍性程度,从科学方法所属学科出发,将科学方法分为哲学方法、各门科学的一般研究方法以及个别学科领域中采用的特殊方法[14]。毋庸置疑,上述分类法为研究化学科学方法提供了重要的思路,然而在一定程度上仍然存在缺憾。这是因为,根据认识的阶段划分科学方法看似遵循了教育性原则,凸显了科学方法的教学逻辑,但却忽视了单种科学方法的历时性。例如,思维方法不仅存在于材料的加工阶段,而且也存在于材料的搜集阶段。根据科学方法的所属学科进行分类,其初衷是对自然科学方法论的系统追寻,然而,与其他众多学科方法相比,化学学科本身的科学方法往往容易被置于边缘化的境地。这种分类依据看似系统,实则极易绕开化学科学方法最为关键和本质的问题。因此,研究者对化学科学方法的分类仍然存有不同的认识。

1.3 化学科学方法教育的内容尚不明确

40多年来,尽管许多研究者都在尝试确定化学科学方法的内容,但由于化学科学方法的研究积累比较薄弱,因此,一些研究者尝试通过穷举法对化学科学方法教育内容进行研究。如刘霖认为化学科学方法包括观察、实验、推理、模拟、假说、调查研究[15]。王德胜认为化学方法包括: 观察和实验方法、比较和分类、推理方法、分析与综合、抽象、模型方法、假设方法、化学家的创造性思维、移植方法、数学方法、系统方法[16]。不可否认,在研究初期通过穷举法探索化学科学方法是不可避免的,也确实为我国化学科学方法教育提供了重要的研究基础。然而,如果仅仅通过穷举法来研究化学科学方法的内容,则容易导致化学科学方法缺乏系统性和结构性,致使各种化学科学方法之间的关系比较杂乱。因此,通过穷举法很难窥视到化学科学方法的全貌。由于化学科学方法的分类一直未曾达成共识,因此,我国化学教育研究者对化学科学方法内容的认识莫衷一是。而化学科学方法教育内容的不明确,进一步导致了化学科学方法教育效果的差强人意。

2 化学科学方法教育的研究探索

本文基于认知心理学的相关理论,对化学科学方法的分类及内容等进行了初步探索,以期达到抛砖引玉的目的。

2.1 化学科学方法的分类

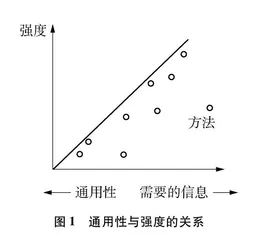

认知心理学家艾伦·纽厄尔(Allen Newell)曾于20世纪60年代提出“一种方法的通用性(generality)与其强度(power)成反比”的观点。他认为,随着问题解决所需专门领域信息的增多,方法的强度就会增加,通用性就会随之减弱;反之,随着问题解决所需专门领域信息的减少,方法的强度就会减弱,通用性则会增强,其关系可以用图1来表示[17]。同时,纽厄尔也将这种通用性与强度的关系描述为限制关系。在这种关系中,问题解决需要的信息量限制了方法的强度和功能。

基于上述观点,认知心理学将科学方法分为强认知方法(strong cognitive method)与弱认知方法(weak cognitive method)。强认知方法指在特定认知情境中能够直接采用的、能导致特定领域的科学研究活动的方法。强认知方法适用的范围具有强约束条件,因此,强认知方法只有在特定领域中才具有高效能,能与具体领域知识进行结合构成独特的认知图式;弱认知方法主要指被广泛运用到多种学科问题解决过程中的一般认知策略和方法,其适用条件的约束性较弱,不构成特定领域技能,往往具有较大的通用性[18],因此,其可迁移性比较强。

由图1可知,强认知方法主要位于右上角区域,而弱认知方法主要位于左下角区域。强认知方法与弱认知方法之间其实是一个连续变化体,二者的关系并非是二元对立的,而是互相补充的,二者不可偏废。弱认知方法可以提供研究的策略、方法并规划研究的路径,强认知方法则保证了科学研究的具体可操作性。基于强认知方法与弱认知方法的分类及内涵可知,在化学科学方法教育中,强认知方法指化学方法,弱认知方法指思维方法。因此,化学科学方法由化学方法与思维方法构成[19]。

2.2 化学科学方法教育的内容

化学方法是极具化学学科特色的强认知方法,是促进学生核心素养发展的重要因素。为此,本研究从化学课程要培养的核心素养中提炼出以下化学方法: 宏微结合方法(与宏观辨识与微观探析相对应)、转化法(与变化观念相对应)、平衡法(与平衡思想相对应)、模型法(与模型认知相对应);从《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》及2019年出版的人教版高中化学教材中,进一步选出以下化学方法: 分类法、假说法、守恒法、变量控制法;此外,化学教育研究者普遍认为,在化学学习过程以及检验化学知识、技能和能力的过程中,都要借助于观察和实验这两种科学方法[20]。因此,本研究最终提出化学方法主要包括: 宏微结合方法、转化法、平衡法、模型法、分类法、假说法、守恒法、变量控制法、观察法、实验法等。

林崇德教授认为,思维是智力和能力(即智能)的核心[21],是学科的灵魂。思维方法不是静态的知识与技能,也不仅仅是某剂解决问题的“处方”,而是探寻思考问题、解决问题和评价问题的有效方法的思维方式或思维模式[22]。基于已有研究,可知思维方法主要包括: 分析、综合、抽象、概括、比较、鉴别、推理、判断、直觉、想象等[23]。化学科学方法的具体内容见表1。

显而易见,如果化学科学方法内容不能得到有效解决,化学科学方法教育就会陷入无源之水、无本之木的境地,从而难以得到有效的开展与实施。为此,本文基于认知心理学家对强认知方法与弱认知方法的论述,从化学方法与思维方法两个角度提出了相应的化学科学方法内容,这对化学科学方法教育的理论研究与实践探索具有一定的参考价值。

2.3 化学知识、化学方法与思维方法的关系

思维的教不是把有关思维的定义、概念、特性等陈述性知识传递给学生,而是必须强调学生自觉主动地对思维实践的经常性参与[24]。由此可知,虽然思维方法具有通用性、迁移性,但由于其缺乏领域特殊性,强度较弱,因此,很难直接通过知识的学习加以发展和培养。已有研究表明,思维方法与学科知识是通过学科方法这一“中介变量”发生联系的[25]。因此,化学方法就成为连接化学知识与思维方法的桥梁,三者之间的关系可以通过图2来表示。

图2 化学知识、化学方法与思维方法的关系

由图2可知,在化学知识的形成与获得过程中,需要化学方法的参与,而化学方法的背后往往会体现一定的思维方法。例如,在学习原电池时,可以先使学生了解一些有关化学能转变为电能的化学现象(或事实),如火力发电,接着过渡到原电池就是一种将化学能转变为电能的装置,再介绍原电池的本质特征、构成要素及其相互关系,最后借助分析、抽象、比较等思维方法,建构具有描述、解释及预测功能的原电池模型,从而使学生对原电池的本质特征形成一种概括性的描述或认识思路[26]。因此,原电池知识的获得路径可以表示为: 化学现象→思维方法(分析、抽象、比较等)→化学方法(模型法)→化学知识(原电池)。

同样,在化学知识的应用过程中,仍然需要化学方法作为中介,在这一过程中,还可以促进学生思维方法的发展。仍以“原电池”的应用为例,如果想要基于“原电池”的有关知识,用生活用品设计制作一个简易的原电池装置,首先需要通过“模型法”,将“原电池”的有关知识视为一种思想模型;接着通过分析的思维方法,分析原电池的构成条件有哪些,再选用满足原电池构成条件的生活用品,如电解液可选用苹果、橙子、可乐等;最后再对不同生活用品组装成的原电池性能进行比较[27]。由此可见,“原电池”化学知识的应用过程可以表示为: 化学知识(原电池)→化学方法(模型法)→思维方法(分析、抽象、比较等)→化学知识(原电池)的应用。显然,在化学知识的应用过程中,不仅可以发展学生的化学思维,还可以很好地培养学生的证据推理与模型认知素养。

3 化学科学方法教育的前瞻