基于元素观的人教版初高中化学教材分析

作者: 吴来泳 邓峰

摘要 :采用内容分析法,建立元素观分析工具,对人教版初高中化学教材进行分析。结果表明:(1)不同阶段人教版化学教材中元素观的组分分布情况各有特点;(2)元素观各组分在不同阶段人教版化学教材中的发展均体现进阶性,基于此建构元素观各组分在人教版化学教材中的层级进阶。最后对教学和教材编写提出3个建议:利用元素观的层级进阶研制教学设计;基于元素观的结构化组织复习课;在教材中显化元素观的层级进阶。

关键词:元素观;人教版;教材分析;学习进阶

1 问题的提出

初高中化学课程标准均强调要培养学生的化学观念,其中包括了元素观[1,2]。化学观念具有层次性和进阶性的特征,要实现化学观念的逐步建构,就需要分析化学观念在教材中的进阶路径。目前已有研究者基于微粒观[3]、变化观[4]等观念对教材进行系统分析,而基于元素观的教材分析研究仍较为匮乏,相关研究大多镶嵌在教学设计、实证研究等其他研究中,还存在对跨学段教材的分析不足、对元素观的教材进阶体系分析不足等研究空缺[5-7]。因此,本研究致力于分析元素观在人教版化学教材的分布情况,并建构元素观在人教版化学教材中的层级进阶。本研究能为促进元素观建构的教学提供依据,有利于实现学生元素观的逐级发展,也能为教材的修订提供建议。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究选取人民教育出版社于2012年出版的《义务教育教科书 化学》[8~9]2本教材、于2019年出版的《普通高中教科书 化学》[10~14]5本教材为研究对象,并将其划分为义务教育教材(包括九年级上册、九年级下册)、高中必修教材(包括必修第一册、必修第二册)、高中选择性必修教材(包括选择性必修1、选择性必修2、选择性必修3)3类。

2.2 研究方法

采用内容分析法对人教版化学教材进行分析,以梳理得到元素观在三个阶段化学教材的组分分布情况和组分层级进阶。

首先,将教材中除习题栏目外的内容作为样本范围,确定以一句文本(或一张图片、一个表格)作为最小分析单元(如“不同的元素可以组成不同的物质,同一种元素也可以组成不同的物质。”为一个分析单元)。

其次,建立元素观分析类目。先依据文献综述“自上而下”地初拟分析类目,再依据教材分析结果“自下而上”地优化分析类目,最后由一名化学教育领域专家进行效度检验,确认分析类目具有内容效度。最终得到的元素观分析类目如表1所示,其包含3大类型元素观,共9个元素观组分。其中,6种知识型元素观和元素符号观均来源于毕华林、梁永平、辛本春等学者的研究[15-18],元素分析观和元素价值观则是基于教材分析结果所新增的两个组分。

再次,进行评判编码和信度检验。以笔者为主评分员,邀约一名高校化学教学论教师作为副评分员。主评分员在一次编码后得到1152个数据,抽取其中35%的数据由副评分员对其进行独立编码。完成编码后,经计算得到评分者信度为0.94,大于标准值0.80,说明研究工具信度达标。

最后,分析数据。采用频次统计、卡方检验等统计方法来呈现元素观的组分分布情况;再进行定性分析,归类得到所有分析单元涉及的教材内容及其承载的元素观组分,从组分内涵、认识水平(如定性-定量、宏观-微观、孤立-系统、抽象-具体等)等维度来建构元素观的组分层级进阶。

3 结果与讨论

3.1 人教版初高中化学教材中的元素观组分分布情况

经统计,元素观各组分在3个阶段教材中的频次与总百分比数据如表2所示。

由表2可知,3个阶段教材中元素观组分分布情况各有特点。卡方检验结果也表明,人教版不同阶段化学教材的元素观组分分布情况在统计学意义上存在显著性差异( χ2 = 206.21, p<0.001)。

其中,义务教育教材较为侧重元素-物质组成观、元素-物质分类观、元素-物质性质观、元素-物质转化观、元素符号观5个组分。这是由于义务教育教材具有金属、酸、碱、盐等无机物性质的内容,其承载了从元素视角研究物质的元素观。值得一提的是,元素符号观由于其工具性,遍布7本教材。

高中必修教材较多体现元素性质观、元素-物质组成观、元素-物质分类观、元素-物质性质观、元素-物质转化观、元素符号观6个组分。与义务教育教材类似,必修教材同样存在大量无机物内容,从元素角度研究物质的观念仍颇具认识价值。不同的是,必修教材的元素周期表、元素周期律等内容更加显化了元素性质观。

高中选择性必修教材较为侧重元素性质观、元素-物质分类观、元素符号观和元素分析观4个组分。其中,元素性质观体现在选择性必修 2中原子结构与元素性质相关内容;元素-物质分类观和元素分析观则分别体现在选择性必修3中有机物的分类和元素分析内容。

3.2 人教版初高中化学教材中的元素观组分层级进阶

本研究从观念内涵、认识水平等角度分析教材中承载元素观的内容,构建出9个元素观组分的层级进阶。

3.2.1 知识型元素观的层级进阶

(1)元素定义观的层级进阶

如图1所示,元素定义观的教材内容可划分为3水平层级,体现从宏观到微观、从孤立到联系的进阶。具体而言,元素是指质子数相同的一类原子,是一个宏观概念。而核素是指质子数和中子数确定的一种原子,是一个微观概念。这体现从宏观到微观的进阶。同位素则是对同一元素不同核素之间的互称。从孤立的“核素”到互相联系的“同位素”,体现了水平2到水平3的进阶。

- 元素性质观的层级进阶

如图2所示,元素性质观依随“元素位置-原子结构-元素性质”认识模型的发展,体现从孤立到联系、从宏观到微观的进阶。具体而言,义务教育教材初步建立元素位置、原子结构、元素性质的认识视角,对应水平1。必修教材编排元素周期表、元素周期律等内容,建立元素位置、原子结构、元素性质三者的联系,对应水平2,体现从孤立到联系的进阶。水平3的元素性质观则对应选择性必修2中原子结构与性质内容,引导学生从整个元素周期表认识元素位置,从能级和能层、构造原理等认识原子结构,从原子半径、第一电离能、电负性等认识元素性质,从更加微观的层面理解元素性质观,体现从宏观到微观的进阶。

(3)元素-物质组成观的层级进阶

如图3所示,元素-物质组成观的教材内容可划分为3水平层级,呈现从宏观到微观、从抽象到具体的进阶。具体而言,义务教育教材在“元素”这一课题显化“物质由元素组成”“一百多种元素组成了几千万种物质”等观念,并基于教材前5个单元的化学符号,渗透“不同元素组成不同种类的物质”的观念。水平2则是以金刚石、石墨和C60为例,渗透“同一种类的元素可以组成不同种类物质”的观念。可见,水平1是从元素层面理解“不同种元素组成不同种物质”,水平2则是从微观结构层面理解“同种元素也可以组成不同种物质”,体现从宏观到微观的进阶。水平3的元素-物质组成观则是以各种物质的元素组成、某元素在自然界的存在形式等内容为载体,引导学生认识物质的元素组成,体现从抽象到具体的进阶。

(4)元素-物质分类观的层级进阶

如图4所示,元素-物质分类观的教材内容可被划分成6水平层级,具备从孤立到系统、从定性到定量、从宏观到微观的进阶。其中,水平1是将纯净物分为单质和化合物,水平2则是对化合物的继续分类,水平3是对单质、氧化物的继续分类,这体现了从孤立到系统的进阶。水平4是基于元素价态来判断物质是氧化剂还是还原剂,体现从定性到定量的进阶。水平5则是根据元素的种类和含量对材料进行分类,体现定性和定量相结合的认识水平。水平6则是从微观结构的角度对有机物进行分类,体现从宏观到微观的进阶。

(5)元素-物质性质观的层级进阶

如图5所示,元素-物质性质观围绕元素组成、元素价态、物质结构3个认识视角的建构呈现出4水平层级,体现从孤立到系统、从定性到定量、从宏观到微观的进阶。具体而言,九年级上册中以金刚石、石墨和C60为例,渗透“物质的元素组成相同,原子排列方式不同,其性质不同”的观念,对应水平1。水平2的元素-物质性质观则是渗透在金属单质、酸、碱、盐等物质性质内容,建构研究物质性质的元素组成(或物质类别)视角。水平3的元素-物质性质观则具体表现为必修教材从物质类别和元素价态视角研究钠、氯、铁、硫、氮等元素及其化合物的物质性质。从水平2到水平3,体现从孤立到系统的进阶。此外,必修教材在“金属材料”一节中从定量水平渗透“合金元素的种类和含量决定合金的性能”的观念,体现从定性到定量的进阶。水平4的元素-物质性质观则对应同分异构现象的内容以及选择性必修2的引言中对物质性质影响因素的阐述,凸显“物质的元素组成,其性质未必相同,结构是影响物质性质的另一重要因素”的观念,体现从宏观到微观的进阶。

- 元素-物质转化观的层级进阶

如图6所示,元素-物质转化观的教材内容分别基于元素守恒、物质类别、元素价态的视角研究物质转化,可划分为4水平层级,呈现从孤立到系统的进阶。其中,九年级上册在“元素”这一课题从定性角度显化“化学变化中元素种类不变”的观念,在“质量守恒定律”这一课题从定性和定量结合的角度建构“化学变化中元素种类不变,质量守恒”的观念,这对应元素-物质转化观的水平1。接着,义务教育教材以体现元素守恒的物质转化实例渗透水平2的元素-物质性质观。必修教材则在“物质的分类与转化”一节建立基于物质类别的转化关系模型,在“氧化还原反应”一节为基于元素价态的转化关系模型打下理论基础,在钠、氯元素及其化合物内容中基于物质类别或元素价态来研究物质转化,这对应着水平3。对于水平4,必修教材则是从物质类别和元素价态视角来认识铁、硫、氮元素及其化合物的转化,渗透“基于物质类别和元素价态的视角来实现物质转化”的观念。4个水平对应认识视角的逐渐丰富,体现从孤立到系统的进阶。

3.2.2 方法型元素观的层级进阶

(1)元素符号观

如图7所示,元素符号观按照元素、物质、一类物质的符号表征路径呈现5水平层级,具有从定性到定量、从宏观到微观、从孤立到联系的进阶。具体而言,义务教育教材在“元素”这一课题之前便呈现了多种化学符号,但并未解释化学符号的含义,这对应水平1。在“元素”这一课题编排元素符号及其意义、名称等内容,对应水平2。在“化学式与化合价”这一课题编排化学式的含义、书写规则等内容,对应水平3。从元素符号到化学式,体现从定性到定量的进阶。必修教材则在核素符号内容中渗透水平4的元素符号观,从表征元素的元素符号到表征原子的核素符号,体现从宏观到微观的进阶。表征有机物类别的分子式通式,则承载水平5的元素符号观。从表征一种物质的化学式到表征一类物质的分子式通式,体现从孤立到联系的进阶。

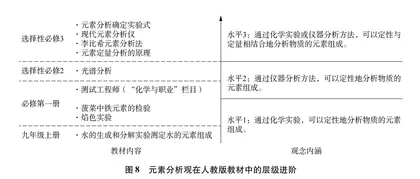

- 元素分析观

如图8所示,元素分析观的教材内容可划分为3水平层级,呈现从宏观到微观、从定性到定量的进阶。具体而言,在义务教育教材和必修教材中,水的电解、焰色试验、铁元素检验等内容都是采用化学实验进行元素分析,这是水平1的元素分析观。在选择性必修2的光谱分析法,则是通过仪器分析方法进行元素分析,这对应水平2。水平1的宏观实验到水平2的微观分析,体现从宏观到微观的进阶。水平3对应选择性必修3中有机物的元素分析相关内容,其利用化学实验或仪器分析方法,从定性和定量相结合的水平进行元素分析,体现了从定性分析到定性和定量相结合分析的进阶。