高三化学“实验专题复习”的微项目学习

作者: 杨兰芳

摘 要 微项目学习是将教学内容项目化、情境化、微型化的新型教学模式,具有融合知识、发展能力、提高素养的效力。从生活中污水溶氧量的监测引发水中溶氧量测定和检验高铁酸钾性质的微项目学习,通过分析微项目学习的主题、教学与评价目标、实施、学习成果,为提高高三实验复习效率、发展学生核心素养、落实课标对高中实验的课程要求等方面提供可探讨的示例。

关键词 高三化学 实验复习 微项目学习 定量实验 性质探究型综合实验

微项目学习是项目式学习的灵活应用,是指将教学内容项目化,通过情境化的微型主题任务,让学习者在实践探究、内化理解、应用创新中获得较为完整和具体的知识与技能,从而提高学习者实践能力和创新能力的学习方法[1]。微项目学习的“微”体现在课堂需完成的项目小、完成项目所需的课时少,一般可在1~2课时的时间内解决一个项目学习。高三实验复习课的常态教学消耗的时间多且效果不理想,教学方法多以讲授代替动手实验,背诵代替实验探究,刷题代替能力培养,这样的教学必将造成学生的知识固化、思维僵化,实验素养的培养更是无法落实。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称为课标)对化学实验的课程要求是不仅要掌握高中实验的必备知识,而且能依据探究目的设计并优化实验方案、完成实验操作、加工实验信息、获得实验结论、改进实验设想,注重对化学实验关键能力、实验思想以及实验素养的考查。因此,高三实验复习不能停留在讲解和刷题上,特别是对典型难点问题,如定量实验和性质探究型综合实验的复习,不仅要关注结构与性质、变化与平衡等学科核心知识,还需要注重实验探究、证据推理、模型认知、多重表征等科学方法的综合运用。高三实验复习课中运用微项目学习可以很好地落实课标对化学实验的要求。

现以一节题为“从污水溶氧量引发的探究”高三定量实验和性质探究型综合实验复习课为例,谈谈如何设计和组织高三化学实验专题复习课的微项目学习。

一、微项目学习主题的分析

(一)核心知识在实际教学中的价值

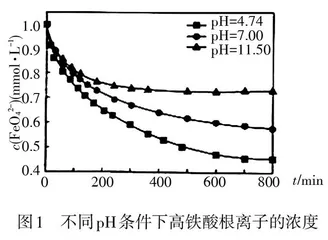

核心知识是在让学生必须掌握、理解的知识中相对处于核心地位的知识,是贯穿教材编写或教学实施的主线,是联系全部教学活动的轴心骨,是教学活动之魂的栖息地[2]。化学学科核心知识包含核心概念、科学方法、学科价值等。“从污水溶氧量引发的探究”微项目学习包含测定水中溶氧量、检验高铁酸钾的性质两个项目,通过对课标中的课程目标与高中实验知识结构的梳理,得出这部分教学内容涉及的核心知识包含:结构与性质、速率与平衡等学科概念,实验探究、证据推理、模型认知、多重表征等科学方法,态度与责任等学科价值。测定水中溶氧量的项目中包含:陌生情境下氧化还原反应离子方程式书写的多重表征、氧化还原滴定的实验探究、化学计算等模型运用的学科方法;检验高铁酸钾的性质的项目中包含:从“价—类”二维角度分析、预测物质性质和运用平衡观点分析反应影响化学因素等核心概念,运用控制变量、模型等科学方法进行定性实验设计,实验现象预测、实验误差分析和定性实验模型建构,分析化学品在生产和使用中对社会和环境可能造成的影响的学科价值判断。

在面对真实、复杂的情境时需要聚焦核心知识,运用学科思维方法,开展证据与推理、符号与表征等具有化学学科特质的学习活动,在微项目实施过程中促进核心知识的深度理解,帮助学生从本质上认识、理解问题,拓宽学生认识、解决问题的角度和思路,构建定量分析和定性实验的认知模型,有利于学生将所学知识迁移运用到新的情境中,提高学生分析和解决问题的能力,同时实现复习课问题解决思路化、知识结构化的功能[3]。

(二)教学内容对学生学科核心素养发展的价值

本课题所包含的核心素养发展内容有:“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学态度与社会责任”“科学探究与创新意识”[4]3。从学生的学科能力发展来看,通过对实验室和生活中污水含氧量测定的学习,可锻炼学生信息分析、整合、提取能力和基于证据的分析推理能力,发展学生证据推理意识,让学生体会“爱护环境人人有责”的责任感和使命感,培养学生的科学态度与社会责任。通过对净水剂高铁酸钾性质检验的学习,使学生能从宏微结合的角度认识化学变化,从变化观和平衡观预测和分析实验现象,建立定性实验分析和定量实验问题解决的思维方法、物质性质分析和实验现象预测的思维方法,发展了定量和定性实验的思维模型,最终在复杂环境的问题解决过程中实现知识的迁移运用,实现变化观、平衡观、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识等学科素养的落实,促进学生科学探究意识与创新能力的提升。

基于此,选择测定水中溶氧量和检验高铁酸钾的性质作为微项目学习任务,既能涵盖核心知识,提升学生核心素养,也更贴近社会和生活,使学生对所学内容更感兴趣[5];并且研究过程所需的时间也短,具有可操作性,研究内容真实且有意义。

二、微项目教学目标与评价目标

(一)教学目标

1.通过小组合作学习、交流讨论汇报,形成基于证据的分析推理意识,建立定量实验的思维模型。

2.通过实验设计和实验操作探究高铁酸钾的化学性质,形成基于“价—类”二维角度预测和检验物质性质的认识模型,形成并发展变量控制的实验思想,建构性质探究型实验的思维模型。

3.通过对图表、关系曲线和文字等资料信息的交流与讨论,发展演绎推理、系统思维等思维能力。通过水中含氧量测定实验的交流、讨论,形成绿色应用意识,增强社会责任感。

(二)评价目标

1.通过对水中含氧量测定资料的交流、汇报与点评,诊断和提升学生的能力水平:新情境下氧化还原反应离子方程式的书写水平,在定量实验中运用多步反应关系式计算的水平,用数据、图表、符号描述实验证据并据此进行分析推理形成结论的水平,定量实验认识思路的结构化水平。

2.通过高铁酸钾的化学性质实验设计和探究,诊断和提升学生的能力水平:物质性质的实验探究设计的水平[6],运用控制变量的方法探究并确定反应条件的水平,性质探究型综合实验认识思路的结构化水平。

3.通过对水中含氧量测定和高铁酸钾性质与用途介绍资料中相关问题的交流与点评,诊断与提升学生分析和解决问题的能力水平以及对化学价值的认识水平。

三、微项目任务、实施过程与任务成果

本项目分解为两个任务——任务1“测定水中溶氧量”和任务2“检验高铁酸钾的性质”,用1~2课时完成。贯穿两条线索——显性线索和隐性线索,显性线索为任务1、任务2的完成,隐性线索为定量实验、性质探究型实验思维模型的形成。显性线索以“任务、活动、成果”贯穿于教学过程,形成课堂的外在推动力,隐性线索以“情境、问题、讨论、评价”贯穿在教学中,构成课堂的内在驱动力,共同推进教学活动进程和学生的发展[7]。具体的实施过程与任务成果如下:

(一)测定水中溶氧量(任务1)

【评价任务1】诊断和提升学生的能力水平:新情境下氧化还原反应离子方程式的书写水平,在定量实验中运用多步反应关系式计算的水平,用数据、图表、符号描述实验证据并据此进行分析推理形成结论的水平,定量实验认识思路的结构化水平,对化学价值的认识水平。

【提供情境】碳9泄漏的海面清污工作基本完成,但是由于碳9造成的水体缺氧却引发了大量的水产品死亡。专家建议:要恢复生产,就要严格监测水体中有机物质量与水中溶氧量。

【提出驱动性问题】什么是水中溶氧量?如何测定?

【布置任务】列出不同版本教材对水中溶氧量的介绍,根据实验室里碘量法测定水中溶氧量的资料完成相关任务。

[资料阅读一]水中溶氧量的指标和规定。水体中通常含有溶解氧,但是当大量耗氧有机物排入水体后,水中的溶解氧就会急剧减少;含N、P的物质在分解过程中大量消耗水中溶解的氧,并释放出养分,从而使藻类和其他浮游生物大量繁殖。

[资料阅读二](2017年高考全国Ⅱ卷28题改编)碘量法测定水中溶解氧的实验步骤及测定原理:①用溶解氧瓶采集水样,取水样时应尽量避免扰动水体表面,不要在瓶中留有气泡;②在取样现场,将吸管插入液面下,加入Mn(OH)2碱性悬浊液(含有KI),反应生成MnO(OH)2,实现氧的固定;③将固氧后的水样酸化,MnO(OH)2被I-还原为Mn2+,在暗处静置5 min;④用标准Na2S2O3溶液滴定生成I2(2S2O32- + I2 = 2I- + S4O62-)。

【学生】以小组为单位对填写的任务单展开讨论,之后进行小组交流和汇报。

【教师设置问题1】写出实验过程中相关反应的离子方程式。

学生板书,教师评价、总结准确书写陌生情境下氧化还原反应离子方程式的步骤。

【教师设置问题2】应采取哪些措施确保溶氧量测定的准确性?

【学生】回答:用溶解氧瓶采集水样、避免扰动水体表面、不要在瓶中留有气泡、将吸管插入液面下、在暗处静置5 min、滴定。

【教师追问1】如何避免试剂本身的溶解氧?

【学生】回答:配制溶液的蒸馏水必须经过煮沸、冷却后才能使用。

【教师追问2】为什么要在暗处静置5 min?

【学生】回答:避免碘因光照参与其他反应而造成损失。

教师分析学生的回答并追问,引导学生得出“定量实验需要准确测量”的结论,使学生的定量实验思维外显。

【结论2】采取“精”“准”措施,确保溶氧量测定的准确性。

【教师设置问题3】取100.00 mL水样,经固氧、酸化后,用a mol·L-1 Na2S2O3溶液滴定,以淀粉溶液作指示剂,若消耗Na2S2O3 溶液的体积为b mL,则水样中溶解氧(DO)的含量为多少(mg·L-1)?

【小结】采用关系式法是进行多步反应计算的关键。

【教师设置问题4】用碘量法测定的结果是否准确?若水样中含有大量悬浮物(不参与反应,具有吸附性),会导致测定结果(偏大、偏小或无影响)?

【学生】回答:在实验室里用碘量法可以准确测定水中溶氧量。若水样中含有大量悬浮物,悬浮物会吸附水中的I2,形成沉淀,从而导致测定结果偏小。

【小结】测定结果受水样中所含的微粒性质影响而造成测定结果不准确。在实际测定过程中,由于污水中溶有的物质复杂,可能含有氧化性、还原性物质,利用碘量法测定溶氧量就不准确了(引导学生形成“在复杂环境下应从物质性质、实验操作、反应环境等多角度综合分析测量实验数据准确性”的思维方法)。

[设计意图]通过指导学生阅读资料,锻炼学生接受、吸收、整合、处理化学信息的能力。通过水中溶氧量测定,学习陌生环境下化学方程式的书写、实验操作的综合分析、实验计算及实验评价等核心知识,体会定量实验的关键——“精”“准”。

【介绍实验室先进快速测定方法】数字化实验室系统、便携式溶氧仪。

[设计意图]通过介绍实验室和生产生活中准确、快速测定溶氧量的方法,让学生体会化学的有趣和有用,提高学习兴趣,培养绿色化学思想和社会责任感。