聚焦模型建构的高三化学复习课例研析

作者: 杨菲菲 邹标

摘 要 化学“模型认知”核心素养的培养离不开问题解决能力的提升。以高三“化学工艺流程”复习课为例,根据课标中对学生思维水平的发展要求,设立由简单到复杂的驱动性任务,主要包括单一组分原料到目标产物的合成、常见操作和工程思维角度的深度理解、复杂组分原料到目标产物的工艺流程设计与评价,引导学生逐步建构、完善和应用工艺流程认知模型,提升问题解决能力,为高三复习提供参考。

关键词 高中化学 模型认知 问题解决 工艺流程

一、问题提出

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》将化学学科核心素养划分为5个维度,“模型认知”素养被列入其中,这是对“模型”在学科教学中科学价值的一种肯定。它要求学习者能通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型;能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律[1]。借助复杂的问题情境,忽略次要要素,分析和运用其中的关键要素,厘清事物间的内在联系,从而实现认知模型的主动建构与完善,促使零散琐碎的知识结构化和认识过程的思路化;再应用模型去解决真实、复杂情境中的问题,有利于在实践中进一步拓宽认识思路,巩固和理解认知模型。

问题解决是指在一定的情境下,学生综合运用知识和技能完成目标任务的一系列思维活动过程。它不同于解决问题,解决问题注重的是结果性评价,而问题解决更注重过程性评价。通过真实的情境来承载核心知识、学科方法和学科素养,根据真实情境中产生的真实问题设计活动任务,在任务解决的过程中逐步发展学生的核心素养[2]。问题解决能力的提升是以思维提升为前提,而模型建构又是促进思维提升的重要手段。在多样、可变的问题情境中,通过模型建构,可以使学生掌握一类问题的解决思路和方法,切实提升问题解决能力。

化学工艺流程主要涉及物质的制备和回收,是理论联系实际的重要载体,在工业、农业、医药、建筑等领域具有指导性作用,因此,对于工艺流程的分析和考查有着重要的现实意义。然而,学生对于这类问题的解决还存在一定困难,主要原因有:①该类题目考查的情境一般较为陌生,呈现形式较为复杂,部分学生存在一定的心理障碍,具有畏难情绪;②学生平时多采用机械记忆的方式来存储化学知识,理解程度比较浅;③题目综合性较强,而学生的知识框架比较零散,知识记忆碎片化,缺乏系统性,没有形成解题的思路和方法。基于此,在高三化学工艺流程复习课教学中,我们应把建构认知模型作为首要任务。在运用模型解决真实、复杂的工艺流程问题的过程中,促进学生深度思维能力的提升,最终实现问题解决。

二、设计思路

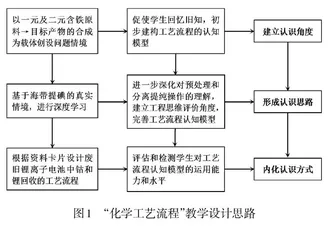

基于学生认知发展规律,我们做了本节课的教学定位:通过“一元及二元组分原料→目标产物合成”路线的设计,学会从“价类”二维角度来确定物质转化路线,根据“原料和目标产物的性质”确定操作路线,进而建构出工艺流程的认知雏形。通过对多组分原料到目标产物的工艺流程方案分析,进一步深化对原料预处理和分离提纯的理解,并建立工程思维评价角度,完善工艺流程的认知模型。最后应用“模型”去解决真实、复杂的问题,形成问题解决模式,提升问题解决能力。

本节课的教学设计思路如图1所示。

三、教学过程

(一)建立认识角度——初建化学工艺流程认知模型

以铝、铁及其化合物作为建模对象,在回顾元素及其化合物知识的同时,通过合成路线的设计和对比,提炼其中关键的要素进行抽象,构建各要素间的逻辑关系,初步形成思维模型。

【设置任务情境1】为了介绍化学工艺流程在生产生活中的意义和价值,我们让学生根据下面提供的试剂和资料卡1(见图2),设计由原料到目标产物的合成路线(见表1)。试剂:蒸馏水、稀硫酸、NaOH溶液、Na2CO3溶液、H2O2溶液。

表1 简单组分原料到目标产物的合成

[原料→目标产物 合成路线 Fe2O3→Fe(OH)3 Fe→Fe(OH)3 Al、Fe→Fe(OH)3 废铁屑(油污)→FeSO4·7H2O ]

【教师设置问题引导】通过设问的方式使学生的认识思路外显:对于上述“原料→目标产物”的转化,设计合成路线的依据是什么?你是从什么角度入手分析的?在合成路线的设计中,你又是如何提高产物的产量和纯度的?你能用流程图的形式将“原料→目标产物”的合成思路展示出来吗?

【学生活动】回忆旧知,制定合适的合成路线。信息整合,提炼“原料→目标产物”合成路线认识角度:①对比原料和目标产物中核心元素价态,确定转化路线。价态未变,利用物质类别通性;价态改变,利用氧化还原反应。②根据原料和目标产物的性质,选择合适的操作方式,提高产品的产量和纯度。绘制草图,展示设计成果。

【教师点评】点评学生的分析思路,引导学生将看似孤立、零散的合成路线进行有序整合,挖掘内在本质,初步建构认知模型(见图3)。

【设计意图】通过任务1的解决,让学生回顾已学过的元素化合物知识。引导学生对合成路线进行对比归纳,发现内在规律,从而初步建构工艺流程认知模型。

(二)形成认识思路——完善化学工艺流程认知模型

以海带提碘为任务情境,采用问题链启发学生深度思考,并鼓励学生在图3思维模型的基础上尝试搭建新问题解决的模型。在问题的解决过程中,引导学生在原有思维模型的基础上补充延伸。

【设置任务情境2】在上述合成路线的设计中,所给原料组分较为单一,而在实际的工业生产中,原料组分会更复杂,工艺流程也会变得更加繁琐。如从海带中提碘,海带提碘工艺流程详见图4。

【教师创设4组问题链】引导学生对不同的海带提碘方案进行联系和比较,找出共性和差异,划分化学工艺流程框架结构,促进工艺流程认知模型完善。

[问题链1]结合资料卡2(见图5)中所给信息,分析步骤1和步骤2中所涉及的操作“刷、剪碎、灼烧、加水浸泡煮沸”的目的分别是什么?属于工艺流程中的哪个环节?

学生活动:小组讨论,之后进行小组汇报和交流。“刷”的主要目的是除掉海带表面的一些附着物;“剪碎”是为了增大接触面积,加快化学反应速率,使得后续的灼烧反应更为充分;根据资料信息,可以看出“灼烧”的主要目的是将海带中的难溶性有机碘和IO3-转化为可溶性I-,可以大大增加后续浸出液中碘的浓度;“加水浸泡煮沸”是为了加快含I-化合物在水中的溶解,使灰烬中的I-尽可能多地进入溶液。这些操作属于海带提碘前期预处理,提高了碘回收的速度、纯度和产量。

[问题链2]步骤3,在海带浸出液中加入稀硫酸和H2O2溶液的目的是什么?属于工艺流程中的哪个环节?

学生汇报:我们对比碘转化前后的存在形式,它的价态从-1价变到0价,说明在酸性环境下,加入的H2O2充当的是氧化剂,将碘离子氧化成碘单质。步骤3属于工艺流程中的核心反应环节,实现了碘的提取。

[问题链3]甲、乙方案中“步骤4→步骤8”所涉及的操作及目的是什么?属于工艺流程中的哪个环节?

学生汇报:步骤4,加入CCl4的目的是利用单质碘在水相和有机相中溶解度差异,将I2从水相萃取到有机相,实现碘的富集;再通过分液的方式将水相和有机相进行分离。方案甲中的步骤5,蒸馏是利用CCl4和I2沸点的差异,实现CCl4和I2的分离。方案乙中的步骤5,NaOH溶液的加入会将I2转化成IO3-和I-,从而使碘元素从有机相进入到水相,是个反萃取操作。按所给的流程,步骤6中加入硫酸的目的是将溶液中IO3-和I-再转化为I2。步骤7中通过过滤操作,将单质碘从水溶液中分离出来。最后的步骤8,将得到的粗碘通过升华的方式进行提纯。“步骤4→步骤8”属于工艺流程中的分离提纯环节,实现了碘的净化。

[问题链4]对比海带提碘的甲乙两种方案,你认为有哪些优点和不足?为什么?

学生观点1:两种方案提碘,都采用了CCl4这种有机溶剂,价格较高;同时,易挥发产生有毒蒸气,污染环境。甲方案比乙方案的操作步骤少,试剂消耗量少,更省钱。

学生观点2:我们组认为,CCl4有机溶剂的缺点并不是它的价格较高,因为蒸馏后可以将得到的CCl4有机溶剂再循环使用。主要原因应该是CCl4和单质碘的沸点都较低,很难通过蒸馏的方式实现二者很好的分离。相比较而言,乙方案中获得的碘单质纯度会更高,但是后续经历的转化步骤较多,会造成一定的碘损失,甲方案中得到的碘产量会高些。

学生观点3:我们有些观点和第2组同学不太一样,我们认为不适宜采用蒸馏操作分离碘和CCl4混合溶液的主要原因应该是碘易升华,会导致碘的损失。还想补充的是使用蒸馏的方式提碘也会增加能耗。

【设计意图】明确海带提碘工艺流程中各步目的,有利于帮助学生划分工艺流程结构,加深学生对工艺流程认知模型的理解。在问题链1→3解决的过程中,进一步拓宽了学生对于预处理和分离提纯的认识,知道粉碎、灼烧、水浸、酸浸、碱浸等是常见的预处理操作,过滤、洗涤、趁热过滤、萃取、分液、蒸发浓缩和冷却结晶等是分离提纯阶段常见的操作方式。学生通过对两种海带提碘方案的评价,建立工程思维(成本、能耗、绿色环保、循环利用等)的认知视角,完善对化学工艺流程的认知模型。

(三)内化认识方式——应用化学工艺流程认知模型

情境问题应从熟悉到陌生、简单到复杂、理想到真实不断进阶。本环节基于废旧锂离子电池中钴和锂回收工艺流程的真实问题情境,引导学生思考交流,检验模型的应用能力,并将模型要素和分析思路固化与内化,以实现深度学习。

【设置任务情境3】提出复杂的设计型任务,进一步评估和检测学生对化学工艺流程认知模型的学习水平。根据下面提供的试剂和资料卡3(见图6)中的信息,设计从废旧锂离子电池回收钴和锂的工艺流程图,并划分化学工艺流程结构。试剂:盐酸、“H2SO4+H2O2”混合溶液、NaOH溶液、Na2CO3溶液、(NH4)2C2O4、蒸馏水、乙醇溶液。

【学生小组交流讨论设计流程图】整合和加工资料卡中所给的信息,利用所建构的化学工艺流程认知模型,设计出3种从废旧锂离子电池中回收钴和锂的流程图(见图7~9),并进行汇报和组间交流。

【教师引导学生展示设计成果并概括分析】投影展示学生所设计的典型工艺流程图(图7~9),引导学生汇报各自设计成果并进行分析和评价。通过认知模型的运用,促进学生对工艺流程认知模型的深入理解,提升解决真实复杂问题的能力。

[学生汇报设计成果1](图7)根据资料显示,废旧电池中还含有少量的余电,在对它进行处理的时候存在一定的安全风险。由于温度低的时候电池耗电比较快,可以通过降温的方式让电池放电,然后再对电池进行拆解,就能够得到负极、正极、塑料及外壳等部分。由于需要回收的钴和锂集中在正极上,我们就对分离之后的正极进行处理。正极材料是由钴酸锂、乙炔黑导电剂、有机粘结剂三者共同黏附在铝箔上组成的,根据它们在溶解性上的差异,可以先加入NaOH溶液使铝单质转化成Na[Al(OH)4]进入溶液,钴酸锂、乙炔黑和有机粘结剂这三者难溶于碱溶液,可通过过滤除去铝元素。再根据剩余这三者溶解性上的差异,选择加酸溶解,把锂离子和钴离子引入溶液中,过滤掉难溶性的乙炔黑和有机粘结剂。资料中提到钴离子在水溶液中的稳定存在形式为Co2+,而LiCoO2中的钴为+3价,从氧化还原的角度来看,应加入一种还原剂,我们选择了“H2O2+H2SO4”的混合溶液,因为它是一种绿色的还原剂。然后通过沉淀法将溶液中的Li+和Co2+进行分离,我们商量以后觉得沉钴可能要用草酸铵,因为资料显示草酸铵的溶解度较大,沉淀颗粒也会较大,过滤除杂效果会更好,但是我们也不太确定。沉淀Li+选择加入Na2CO3溶液,由于Li2CO3的溶解度随温度的升高而减小,所以要趁热过滤,再用热水洗涤,促进可溶性杂质的溶解,获得更多的碳酸锂。

[学生汇报设计成果2](图8)我们前面的处理与第1组同学是一样的,但是在正极材料的处理上不太一样。正极材料中有机物和乙炔黑具有易燃的性质,结合资料所给信息,将温度调控在400℃~650℃范围内,让粘结剂分解,钴酸锂就可以从铝箔上脱落下来。同时要保证金属铝不能融化,避免和钴酸锂混合在一起,增大分离难度。在粘结剂分解的过程中,乙炔黑燃烧变成CO2。分离出铝箔后,得到的钴酸锂用“H2O2+H2SO4”混合溶液进行酸浸。沉钴阶段加入NaOH溶液会更好,因为Co(OH)2的Ksp值最小,沉淀更难溶,沉淀钴离子效果最好。沉锂阶段选择的试剂是Na2CO3溶液,对于Li2CO3的洗涤,选用乙醇溶液会更好,因为乙醇可以快速带走固体表面的水分,达到很好的干燥效果。