由马达引发的探究活动

作者: 杨锐 陈佳

在主题“惊奇一线”之下的科学探究活动“灯泡亮起来”中,幼儿完成电路连接成功点亮灯泡,一时间活动室内充满了欢呼声:“哇,灯泡亮起来了!”“你们快来看呀,太神奇了!”没想到,一根短短的电线竟能够使灯泡亮起来。电线还会运用在生活中哪些地方呢?带着这一问题,幼儿进行了调查分享:“我在家里的吹风机上见过电线。”“爸爸妈妈的手机充电器上有电线。”“我家的扫地机器人也要用电线充电。”“我看到擦玻璃的机器人上也有电线。”“但是无人机就没有电线,它是机器人!”“机器人有很多种,不是所有的机器人都有电线。”他们讨论的话题已经逐渐从“电线”转移到了“机器人”上,对机器人充满了好奇。

通过调查机器人,幼儿产生了制作机器人的愿望。虽然幼儿园的功能室有相关制作材料,但考虑到制作机器人的复杂性,教师把握住机器人“动”的特点,以“马达”为载体,以“解决生活中不便利的情况”为突破口,引导幼儿展开初步探究。在探究活动中,教师尊重并支持幼儿的发现与创造,鼓励他们运用电路连接的经验,结合生活中的发现,完成“创意机器人”的制作。在活动开展过程中,幼儿在粘合、线路连接等方面的能力得到发展,计划、反思及分工合作等方面的能力得到提升,完成了一场了不起的探究活动。下面具体谈一谈我们的实践探究历程。

一、追随幼儿的兴趣,调查了解机器人

在前期分享环节,幼儿表达了各自对机器人的想法。随着科技的发展,生活中智能化的设备越来越多,机器人就是其中的一部分。于是,教师以此为主题,请幼儿回家与家长一起进行“我知道的机器人”调查并回园分享。在调查环节,幼儿与家长通过上网查询、实地探访、街头采访等方式,围绕“你知道什么样的机器人?”“它有什么功能?”展开调查。

幼儿的调查结果主要集中于生活中一些常见的机器人,如扫地机器人、送餐机器人、洗碗机器人、擦玻璃机器人等,它们主要是帮助人类完成一些工作,幼儿认为这些机器人能够让我们的生活变得更加方便。个别幼儿还分享了自己参与制作编程机器人的过程:“我用模块做出了一辆小车,再加上电脑程序就能让小车往前开了。”和家长一起完成过小制作组装的幼儿说:“我和爸爸一起做过一种能够自己在纸上画画的机器人!”有的幼儿希望自己也能够制作一个机器人,因为这是一件很酷的事情。甚至还有幼儿提出了这样的观点:“我知道的机器人很大,它们和我们一样都有手和脚,像人一样。”也有幼儿反驳道:“扫地机器人就是一个圆盘,不像人类,但是它也叫机器人。”

从幼儿的交流中可以发现,他们了解的机器人主要是服务人类生活的机器人,对于工业机器人的了解较少。部分幼儿有参与制作简单机器人的经验,通过分享后在同伴中获得了认可,并在班级中形成了一股渴望参与制作机器人的热潮。大班幼儿的思维特点是以具体形象思维为主,教师应注重引导幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作进行探究。延续幼儿对机器人的兴趣,最好的方法莫过于让他们获得参与制作机器人的机会。但追随幼儿的兴趣并不意味着盲目顺从他们的想法,而是需要结合他们的最近发展区——制作复杂结构的机器人对于大班幼儿来说无疑是一件不可能完成的任务,但如果能够制作出可以动的简单的机器人,对于他们来说是一项具有挑战但却能够达成的目标。因此,教师便将探究的突破点集中在了制作能“动”的机器人上。

二、引导幼儿了解马达,获得新的探究经验

围绕“制作能‘动’的机器人”这一问题,大家通过查找资料发现“马达能够为机器转动提供动力”。考虑到将马达直接出示在幼儿面前,幼儿很难理解其到底是什么用途,于是教师联系生活中常见的电器,如电风扇和电吹风中也有马达,抛出问题“为什么电风扇和电吹风工作时会产生风呢?”引导幼儿通过拆卸电风扇和电吹风进一步关注到“马达”这一零部件。

在讨论环节,幼儿的观点大多集中在“通电就有风”“用开关控制风”“转动能产生风”三方面,这说明幼儿已经具备了一定的观察和思考能力,并能够通过直观的现象进行推断。于是,教师追问:“只用电线和开关就能让电风扇和电吹风产生风吗?”幼儿的答案无一例外都是肯定的。考虑到幼儿的学习主要来源于直接经验,教师引导幼儿对电风扇和电吹风进行拆卸。完成拆卸后,幼儿将拆卸的零部件放在一起进行比较,他们发现电风扇和电吹风中都有电线、开关、插头、扇叶,还有一个不认识的椭圆形物体。由此,教师向幼儿介绍了这一帮助电风扇和电吹风工作的重要零部件——马达,一个小小的零部件竟然能够让扇叶转动起来,马达的出现带给了幼儿新的体验。

在这一阶段,教师给幼儿搭建了一个开放的探究平台,通过提问引导和体验参与的形式,让幼儿在思考和动手操作的过程中逐步获得新的探究经验。依靠这种方式,幼儿认识了马达,对它的功能有了直观的了解,这为后续活动的开展奠定了基础。

三、支持幼儿的探究,熟练运用马达

第一步:尝试完整电路的连接

制作能够动起来的机器人的前提是幼儿要具备电路连接的技能,为此幼儿必须能够熟练完成简单的电路连接。虽然电路连接的知识并不是大班幼儿需要掌握的,但教师结合幼儿的已有经验分析发现,实现这一目标并不困难。于是,教师为幼儿提供了电池、电线、马达、电池盒这四种材料,将电路连接的操作类比为形成一个圆圈,通过示范告诉幼儿该如何操作并指导他们完成练习。

刚开始练习时,幼儿使用电线穿过马达和电池盒上的小孔还存在一定困难,“老师,我的电线穿不过这个孔”“老师,请你帮我穿一下电线”“老师,我的电线绕在一起了,怎么分开呀”……面对活动室内此起彼伏的求助声,教师决定运用同伴的力量,在班级中寻找到一批能够独立完成穿电线任务的幼儿,让他们担任小老师帮助其他幼儿掌握穿电线的技能。在幼儿基本具备了穿电线的能力后,教师又加入了“开关”这一材料,面对新的材料,部分幼儿有了举一反三的能力。

成成说:“马达上有两个小孔,一个小孔连接开关,另一个小孔连接电池盒。”

楷楷说:“可以不用装开关,装上电池马达就可以转动了,取下来它就会停止转动了。”

佳倪说:“如果没有开关,想要马达停止转动,就只能把电池取出来,我觉得这样不方便。”

晴晴说:“我家的东西都有开关,开关必须要有。”

幼儿在这个阶段尝试了完整电路的连接,即“马达、开关、电池盒”三者之间的连接。面对电路连接经验缺乏的幼儿,教师将复杂的知识转化为幼儿能懂的语言,再通过“教师示范,幼儿模仿”的形式让幼儿获得新经验,从而为后续的探究奠定基础。

第二步:设计涂鸦机器人

面对具备基本电路连接经验的幼儿,接下来便需要让他们在制作中提升自己的技能。在前期分享环节,有幼儿提到曾与家人一起制作过涂鸦机器人。教师了解后发现,涂鸦机器人的制作材料相对比较简单,并且完成后能够呈现出机器人旋转绘画的效果,幼儿对此也比较感兴趣。于是,在与幼儿商讨后,第一次制作机器人的目标便定为“涂鸦机器人”。在正式制作前,教师先出示了组装好的涂鸦机器人,打开开关让它在纸上完成了一次简单绘画。这一方面是调动幼儿参与制作的积极性,另一方面则是引导幼儿观察涂鸦机器人的基本结构,便于他们完成设计。在设计的过程中,教师捕捉到了这样一段对话。

辰辰说:“溪溪,你们的机器人上只装了两支笔,这样它会倒的。”

溪溪说:“两支笔就够了,我们人也是两条腿啊,不会摔倒的。”

玺玺说:“上次我们在建构馆学过三角形具有稳定性,装三支笔就不会倒。”

衍衍说:“是的,三角形最稳定。”

在涂鸦机器人支架数量的选择上,幼儿设计出了用两支笔和用三支笔作支架两种不同的方案。对于自己的设计,他们都能够说出理由,教师在此并不进行干预,而是将最终的选择权交给他们。在这个过程中,教师尊重幼儿的设计,他们的设计也引发了同伴的共鸣。正是在这样开放自主的氛围中,幼儿的设计经验得以拓展。

第三步:制作涂鸦机器人

幼儿根据设计图分组寻找材料进行第一次制作。当完成了涂鸦机器人支架的固定后,大家都尝试着让机器人独立站在桌面上。可有的涂鸦机器人是倾斜的,有的涂鸦机器人直接倒在了桌面上。面对涂鸦机器人无法站稳的情况,幼儿提出了自己的想法:“你的这支笔装歪了,它肯定会倒呀。”“你的笔没有装歪,它怎么也倒了?”“换成我这种笔试一试。”“你把笔拉下来一些,让笔挨到桌子上。”幼儿不断交流着自己的想法,在一旁观察的教师决定也加入讨论。

教师拿来了一个能够独立站稳的涂鸦机器人给幼儿作为参照物,“同样都是用三支水彩笔做支架,我们蹲下来看看它有几支笔放在了桌面上”。通过观察,幼儿发现要想让机器人站稳,支撑机器人的笔必须全部接触到桌面才行。教师顺势又将同样使用三支笔做支架的涂鸦机器人放到了一旁进行比较,这个涂鸦机器人的三支笔都接触到了桌面,但却无法站稳。“噢!我发现了!这几支笔没有装直,有两支都装歪了。”有幼儿发现了其中的缘由。运用比较的方法,幼儿最终归纳出以下导致涂鸦机器人无法站稳的原因:笔粘贴歪了;笔粘贴的高度不一致;笔粘贴的距离不一致,导致重量不均衡;两支笔无法提供稳定的支撑。针对不同的问题,幼儿讨论了如下解决方案:将笔重新进行缠绕、加固,保证每支笔垂直于桌面;使用笔盖上的线条作为参照线,保证每支笔粘贴高度一致;在倾斜的一边增加第四支笔或粘贴小物件来实现重量的平衡,从而保证涂鸦机器人的稳定性。

受制作经验的影响,幼儿在制作中必然会出现各种各样的问题。正是这些问题的出现才让幼儿有了更多探究的机会,在这个过程中,教师鼓励幼儿通过比较发现问题,尝试分析并改进,从而不断丰富幼儿的探究经验。

第四步:发现问题再探究

经过调整,幼儿的涂鸦机器人都能够独立站立了。可是当马达开启后,涂鸦机器人却没有动,幼儿十分疑惑,为什么马达没有让机器人转动起来呢?他们将成品涂鸦机器人拿来与之对比后发现,原来马达的轴上还缺少了一个零部件。查询资料后,幼儿知道它叫“摇杆”。马达旋转会带动摇杆高速转动,而摇杆的重心与马达的轴并不在同一条直线上,因此,当摇杆旋转时,由于重心不稳,涂鸦机器人便会随着马达的轴的转动而转动。了解了这一要点后,幼儿便开始寻找制作摇杆的材料,准备改进他们制作的涂鸦机器人。

第五步:结果呈现与总结

为了让涂鸦机器人能够转动,幼儿还决定寻找一些不规则的材料组装在马达的轴上,以此来解决转动时力不均衡的问题。

童童说:“我们选择的是齿轮,它上面有小孔,我们直接把轴插在孔里就可以了。”

暄懿说:“我们刚刚试过了,插在最中间的孔里也不行,涂鸦机器人还是不能转动。”

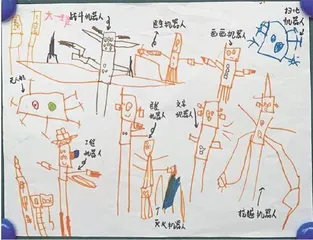

在这个阶段,幼儿找来了瓶盖、齿轮、木块等材料,将其固定在马达的轴上,以此来解决转动时力不均衡的问题。涂鸦机器人的成功改进,为幼儿后期制作其他类型的机器人打下了坚实的经验基础,同时也增强了幼儿的成就感。在制作过程中,教师欣然发现幼儿已经具备了初步的设计能力,能够将机器人的结构进行表征并提前规划材料。面对出现的问题,幼儿更是运用了比较等方法尝试找出解决策略。

四、激发幼儿思维,解决生活中的问题

幼儿成功完成涂鸦机器人的设计和制作后,他们渴望继续制作机器人。《3—6岁儿童学习与发展指南》指出,要“充分利用自然和实际生活机会,引导幼儿通过观察、比较、操作、实验等方法,学习发现问题、分析问题和解决问题”。基于此,教师从幼儿的实际生活入手,请他们针对幼儿园生活中的不便利情况展开调查,为机器人的制作提供新的思路。

祉延说:“大一班豆浆店开业时因为糖迟迟没有融化,很多顾客一直等着,他们都不开心了。”

丫丫说:“我去调查的时候发现,厨师叔叔在厨房炒菜时太热了,满头大汗。”

添添说:“上次我们拍完毕业照回到活动室太热了,可是风扇在天花板上,我坐在边上吹不到。”

晴晴说:“周老师每天都要给我们洗许多杯子和盘子,她太辛苦了。”