将传统文化融入课程的实践探析

作者: 杨柳

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。将中华优秀传统文化融入课程,让中华优秀传统文化根植幼儿心中,是时代赋予教育的使命。我园一直重视弘扬中华优秀传统文化,在课程实践中基于幼儿的生活和经验,充分挖掘传统文化资源,将传统文化教育内容转化为幼儿的行动,拓展幼儿的学习空间,通过多样的活动帮助幼儿感受、体验传统文化的魅力,用幼儿喜闻乐见的方式激发他们爱家乡、爱祖国的情感。

下面,我将以主题活动“南京的城墙”为例谈谈具体做法与思考。

一、将传统文化融入幼儿园课程的案例

1.不一样的石砖

幼儿园的小果林旁有座小石桥。幼儿园在建这座桥时有意识地使用了几块改建幼儿园时从地下挖出的古城砖,预想这几块不一样的石砖能引发孩子们的探究。

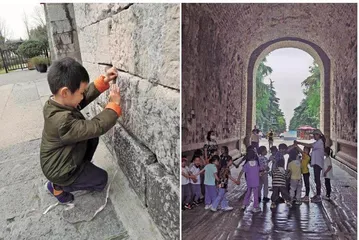

这天,源源指着桥上的砖发出疑问:“老师,这上面写了什么?为什么有的砖上没有字?”有的孩子数出了小石桥上一共有八块刻字的石砖。教师问:“你们在其他地方见过这样有字的砖吗?”孩子们说:“我看到城墙上也有写了字的砖。”“城墙上的砖和这个不一样,好像比这个黑。”这些刻字的砖从哪里来?又写了些什么?谁能揭开谜底?孩子们自然想到了园长,他们通过自荐和推选的方式选出了采访者。采访者准备把园长的话记录下来,如果园长说的内容比较多,就拍视频。

采访过程很顺利。在得知小石桥上刻字的砖是古城砖时,孩子们都很兴奋。园长也抛出一个问题:“古代的城砖上为什么要刻字,又刻了什么字呢?这个秘密就要靠你们自己去解开了。”带着问题,孩子们又来到小石桥,根据已有经验小心地将纸覆盖在城砖上,用铅笔拓印出文字来。有的孩子说:“这些字和我们现在的字不一样。”有的孩子说:“这就是古时候的字。我猜它有一千岁。”接着,孩子们还发现城砖上的字有的是凸出来的,有的是凹进去的。孩子们的探究热情感染了教师,也让教师捕捉到了课程生发的契机。古城墙是南京的历史名片,也是宝贵的传统文化资源。孩子们的生活中就有丰富的城墙资源,教师决定追随孩子的兴趣和问题,捕捉教育契机,用多样化的活动满足孩子的探究愿望和兴趣,拓展孩子的学习空间,丰富孩子对城墙文化的感知与理解,从而让孩子萌生对南京城墙的喜爱和身为南京人的自豪。

2.走近明城墙

当城墙作为传统文化资源进入课程时,教师需要创造条件,支持孩子充分感受和体验。当前,孩子们对于城砖有相对集中的兴趣,一旦真正走近明城墙去实地感受,他们必然会有新的发现和新的问题,这些问题将决定“南京的城墙”主题活动未来的走向。

初探——多样的感受与发现

考虑到由家长带着孩子探访城墙,一对一的亲子互动便于家长更好地观察、记录孩子的问题和兴趣,且每个家庭探访的地点不同,汇总的信息会给孩子带来更多的资源。因此,教师决定用亲子活动的形式开展第一次体验活动。教师建议家长鼓励孩子在探访中和探访后表达、记录自己的发现和问题,并与孩子一起去寻找答案,收集与城墙有关的资料。探访活动结束后,孩子们纷纷分享了自己的发现。“我在城墙博物馆看到了许多城砖,上面的字我认识的很少,是古时候的人刻的。妈妈告诉我,那些砖都有600年了。”“在砖上刻自己的名字,是为了让别人知道这块砖是谁做的。”“我去了玄武湖,那里的城墙上有很多洞,我想它可能有点老了。”“我在老门东也看到了城墙,还摸了城砖。那里的城墙好高啊!”“我看到城墙上有照片,过年的时候人们都会去爬城墙,希望自己在新的一年里身体健康。”“南京还有很多城门,城门很高,我在里面说话有回声,那里也很凉快。”从孩子们的反馈中,教师发现孩子们在这次探访活动中获得了多样的感受,初步知道了南京城墙和城门数量众多、形式多样、年代久远的特点。

家长和孩子共同收集了与城墙有关的儿歌、谚语、历史故事和传说,还收集了图片、地图、书籍、明信片、视频等资料。结合孩子们的初步探索,教师把大家收集的资料、孩子们的记录等都呈现在班级环境中,孩子们可以随时翻阅、分享。

契机——建构区中的争论

在建构区,孩子们开始用积木搭建城墙,但很快发现积木有点长,不太像城砖。孩子们想到了便于收集的牛奶盒,他们之前对于使用这个材料积累了丰富的经验。刚开始,他们垂直垒高,但越往上垒越不牢固。于是,他们观察收集来的图片,发现城墙的城砖是交错排列的。经过探索,他们终于搭建出了比较稳固、有一定规模的城墙。这天,豆豆和凯凯在建构区发生了争执。凯凯坚持要求豆豆在最上面一排的纸盒间留出空位,说这是垛口,到时候可以放武器。将信将疑的豆豆并没有采纳凯凯的建议,凯凯便找来图片着急地解释着自己的发现。

孩子们的争论引起了教师的关注。用自己喜欢的方式搭建城墙是孩子们目前最感兴趣的事,但是表达表征需要积累更多的经验,一次探访是不够的,所以教师决定再次带领孩子们走近城墙,而周边的东水关遗址就是一处能让孩子们近距离观察城墙的好地方。

再访——丰富的感知和收获

东水关遗址离幼儿园不远,步行就可以到达,教师决定组织集体远足,这也是一次锻炼身体的好机会。那么,这次去实地探访,除了解决垛口的问题,还可以做什么呢?教师决定和孩子们共同规划这次探访活动,规划的过程就是梳理活动线索的过程。有的孩子说想拍很多照片作为搭建城墙时的参考,有的孩子说可以把新的问题记录下来……最后,教师建议道:“这次去东水关,你们也许会有一些新的发现和新的问题,可以随时记录下来。除了记录下来,你们也可以问问那里的工作人员,他们更了解城墙的知识。”

走进东水关,孩子们再次感受并记录了城墙的外形特征,还在与不同的人接触的过程中丰富了有关城墙的经验。他们首先登上城墙观察,发现每块砖都一样大,每个垛口都一样宽,而且垛口的间距也一样。他们站在城墙上眺望,发现城墙真的很壮观。当他们了解到整个明城墙大约有35公里长,如果把每块城砖连起来可绕地球一周时,他们不禁感叹起来:“城墙真的好长啊!我都看不到头。”“修建城墙用了那么多砖,得花很久才能造好吧?他们可真辛苦!古代的人真了不起。”后来,他们通过与工作人员交流,了解了东水关是南京城墙唯一的船闸入口,曾经起着防止敌军从水路偷袭的作用。孩子们还在家长志愿者的讲解下了解了墙孔可以用来射击、瞭望,还可以用于排水,从而被古人的智慧所折服。他们记录下自己的发现,积累了丰富的经验,对后续调整建构作品做了规划。

3.城门城门几丈高

一天下午户外活动时,孩子们自发玩起了之前就会玩的“城门城门几丈高”的游戏。他们就城门有多高展开了讨论:“城门到底有多高呢?”“太高了,和大树一样高,我们根本够不着。”“那我们用尺子量一量吧。”“这么高,怎么量呢?我们也没有那么长的尺子啊!”此时,如何测量城门的高度成为活动生发的契机。虽然上网查找就能知道城门的高度,但是实地测量能给孩子们带来更多经验生长的机会。测量活动的地点选在中华门。中华门又称聚宝门,那里有中国现存规模最大的城门,有被称为“天下第一瓮”的保存最完好的堡垒式瓮城。考虑到孩子独自测量城门有难度,教师决定给予孩子一定的支持,邀请家长参与到幼儿园组织的实地测量活动中来,与孩子合作探究。把家长资源引入活动,意味着活动中有了新的角色。与前面一对一的亲子活动不同,这次教师建议几个家庭组成合作小组,如此,孩子担任的角色和承担的任务也会随之发生变化,有助于孩子生发新的经验。同时,形成合作小组有助于集思广益,降低测量的难度。

这次探究活动有明确的任务,教师、幼儿、家长都要进行前期准备。家长要做好两方面的准备。首先是理念上的准备。家长要明确在活动中自己是孩子的合作者,在行动中要尊重孩子的想法和节奏,要关注过程而不是急于得到结果。其次是经验和物质上的准备。家长和孩子需要与小组中的其他成员共同规划测量城门的方法,准备测量所需的材料,商讨记录的方式等。教师作为活动的组织者,需要通过实地寻访、查找资料等途径,学习相关知识,准备适宜、有趣的活动内容,以便增强孩子、家长的参与感,更好地让孩子发现城墙的奥秘,感受古人的智慧。比如,考虑到中华门的瓮城结构复杂,教师准备预约专业讲解人员在现场给孩子们做介绍;在分组活动版块,教师设计了寻找三座瓮城、几处藏兵洞等打卡游戏,还结合聚宝门的传说事先藏好“宝物”,为小组寻宝游戏做好准备……

一走进中华门,孩子们就感叹这里的城门真高大。在打卡游戏中,孩子们对藏兵洞和武器产生了浓厚的兴趣。在当天的集中分享中,有的孩子说:“城门太高了,测量时绳子会飘起来,下面必须拴一个重的东西。”有的孩子说:“测量时需要合作,有的按住卷尺,有的做记号,还要请爸爸妈妈帮忙计算。”还有的孩子提出问题:“城门太高了,古时候的人用什么工具才能爬这么高去建造城门呢?”……最后,欢乐的民间游戏“城门城门几丈高”将活动推向高潮。这次探访拓展了孩子们对城墙的了解,孩子们感受到瓮城、藏兵洞所蕴含的设计智慧,对历史文化有了更多的兴趣,也通过小组测量锻炼了与不同的人交往、合作的能力。

4.我们一起来做城墙

有了多次探访的经验,孩子们对搭建城墙的兴趣愈发浓厚,运用的材料和表现的内容也随之丰富起来。他们用陶土制作了城墙的微缩景观,用纸黏土贴在牛奶盒外面表现城砖上的字,把用雪花片、乐高材料拼插而成的大炮、弩车、长矛等各种“武器”摆放在“城墙”上。教师不禁开始思考:建构作品的规模越来越大,但是教室的建构空间有限,孩子们对城墙的建构是否可以移到户外?教室的走廊外就是那座引发主题活动的小石桥,我们能否将内外空间打通,让活动向外延展呢?

散步时,孩子们发现了幼儿园换空调后留下的大纸箱,他们想用大纸箱制作城门,但显然教室容不下这个庞然大物。教师提议将城门搭建在教室外面,孩子们热烈响应。很快,孩子们根据各自的兴趣进行了分组,形成了城门组、武器组、城墙组、宣传组等项目小组。城门组用大纸箱进行制作,他们将剪下来的小长方形纸板贴在纸箱上用来表现城砖,并在教师的帮助下在大纸箱上切割出城门的位置;武器组收集矿泉水桶、饮料瓶、纸筒、纸板等材料制作大炮、弩车和守城的士兵;城墙组继续用牛奶盒搭建,同时注重表现细节,比如留出了墙孔和垛口,用黏土在“城砖”上表现刻印的文字等;宣传组的孩子在前期分别加入其他小组做协助工作,等到某个小组有了阶段性成果后,他们就开始进行宣传方面的筹备。每天,大家都要进行分享交流,以便互相了解工作进度,并借助集体智慧讨论当天活动中产生的问题。这天,武器组的孩子发现矿泉水桶之间不容易连接,经过讨论,决定在教师的帮助下尝试使用胶枪。城门组的孩子发现如何固定城门是难题,经过讨论,决定借鉴幼儿园公共环境中用三角形支架支撑大纸板的办法……后来,“城墙”的规模越来越大,一头连接小石桥,一头连接班级建构区。教室的大门变成了一道城门,门前摆放了孩子们用纸板制作而成的高大的士兵,纸箱和奶粉罐组合成了大炮……最醒目的是户外用大纸箱制作的武定门,它和周围的“城墙”浑然一体,成为孩子们游戏的场景。小班、中班的弟弟妹妹路过时总会忍不住好奇地摸一摸上面有字的“砖块”,试着从“城门”下走一走。孩子们自豪地邀请弟弟妹妹一起来玩“城门城门几丈高”“打仗”等游戏,向弟弟妹妹介绍城墙城门的知识和各种武器的作用。

5.学做一块真正的砖

很快,孩子们就发现了新问题。这个自制的大城门虽然气派,可是每天必须把它收回室内。有一次收得不及时,淋了些雨,沾了水的纸箱就发生了倾斜,这可把孩子们心疼坏了:“要是能做真正的砖来搭建城门就好了。”孩子们的想法令教师感到惊喜。虽然生活在城市中的孩子对制砖几乎一无所知,但尝试制砖的过程具有多方面的价值,一方面,可以让孩子更好地了解城墙、城砖背后的故事,体验古代工匠的伟大和技艺的精湛;另一方面,制砖必然是一段持续探究的过程,孩子们会接触不同的材料,也会遇到很多问题和挫折,这些都会让孩子们获得新的经验。于是,在教师的支持下,孩子们的制砖行动开始了。

要想制砖,首先要了解它的工序和所需的材料,孩子们在教师和爸爸妈妈的帮助下查阅了相关资料,发现制砖需要泥和制砖模具。园内的木工师傅满足孩子的要求,根据砖的大小用木头制作了模具。孩子们想到了幼儿园的泥巴池里就有泥,但和泥时发现泥巴池表面的泥因水分过多而不易成形。于是,他们根据已有经验,加入了从种植园地旁边取来的干泥土,果真容易成形多了。他们满怀期待地将混合搅拌后的泥压入模具,又小心地用刮刀把表面抹平。