好玩的镜子(中班)

作者: 肖群

设计思路:

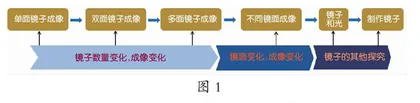

《幼儿园教育指导纲要(试行)》指出,“科学教育应密切联系幼儿的实际生活进行,利用身边的事物与现象作为科学探索的对象”。镜子是生活中随处可见的日常用品,几乎每名幼儿都有使用镜子的经历。幼儿对镜子成像的多样变化非常感兴趣。基于幼儿的兴趣,结合活动主题“我探索,我发现”,我们审议构建了园本化活动小主题“我爱玩镜子”的学习路径(见图1)。

图1

围绕此学习路径,我们借助不同载体开展主题活动,创设问题情境,不断激发幼儿的探究兴趣,让幼儿深入探究镜子的玩法,在活动中促进幼儿爱探究品质的发展。

该活动内容从单面镜子成像过渡到双面镜子成像,探究镜子成像的神奇变化。在活动设计中,教师先借助同一张图片不同部位的成像变化激发幼儿的探究兴趣,再以两面镜子成像的猜测与操作验证为主体探究成像变化,拓展幼儿的探究兴趣,最后以多面镜子探究延续幼儿的活动兴趣。幼儿充分体验探究过程,在梳理探究发现的过程中发展科学探究能力。

目标:

1.尝试用不同的方法探究、发现一面镜子和两面镜子的不同成像,感受镜子成像的有趣变化。

2.动手动脑,用语言表达在探究中的发现,发展初步的探究能力。

3.对生活中镜子成像现象产生进一步的探究兴趣,乐于参与科学探究活动。

准备:

1.物质准备:人手2面镜子(每一面镜子能单独立起来),数字“4”做成的卡片人手1张。

2.经验准备:幼儿在生活中有照镜子的经历,对镜子中呈现的物像有一定认识。

过程:

一、幼儿照镜子——唤醒经验,感知镜子成像

(一)出示镜子,与幼儿进行对话互动,唤醒幼儿已有经验

师:小朋友们,我带来了一位朋友,你们看看是谁?

幼:镜子。

师:在哪里见过呢?

幼:家里。

师:干什么用的呢?

幼:照镜子。

师:给你们照一照镜子,你们看到了什么?

(教师拿着镜子逐个走到幼儿面前,让幼儿看镜子里的成像,自由表达。)

师:(小结)原来镜子照到谁,就可以看到谁。

(二)出示卡片,引出给卡片照镜子的活动环节

师:老师还带来了一位朋友,你们看看是谁?

幼:4,数字4。

师:“卡片4”看你们这么喜欢照镜子,它也想照镜子,你们能帮帮它吗?

(析:该环节以幼儿生活中熟悉的物品引入,用对话的方式自然唤醒幼儿的生活经验,引导幼儿看镜子中的自己,对镜子产生情感连接。然后,教师以“卡片4”也想照镜子为问题情境,创设探究空间,激发幼儿的探究兴趣。)

二、“卡片4”照镜子——操作探究,发现镜子成像

(一)操作一面镜子,发现不同的摆放位置会出现不同的成像

1.教师提示操作要求。

师:“卡片4”想躺在桌子上不动,请你把镜子放在卡片上照一照,仔细观察一下,看看有什么发现。

2.幼儿人手一份材料自主探究,教师巡回观察并给予指导。

(在操作过程中,给予幼儿充足的探究时间,让幼儿充分感知镜子成像,并发现镜子在不同位置成像的变化。如果看到幼儿只是将卡片与镜子面对面放着,则提示幼儿回忆操作要求并按要求操作;如果幼儿将镜子放在卡片的外边缘,则先请幼儿说一说在镜子里看到了什么,再试试放到卡片上会有什么发现;如果幼儿将镜子放在卡片上看到不同于“卡片4”的图案并欣喜地分享,则先予以肯定,并追问:“怎么看到的?还可以有变化吗?还会看到什么图案呢?”)

3.操作后分享交流。

师:你们有什么发现?

幼:我看到了宝剑(见图2)。

师:你是怎么看到宝剑的?

幼:把镜子放在“卡片4”横线的中间就可以看到了。

师:我这里也有一面镜子,谁来帮我给“卡片4”照照镜子?

(教师邀请幼儿到前面操作演示,并用手机投屏到大屏幕,让全体幼儿看到。)

师:你照出来了什么?

幼:蝴蝶(见图3)。

师:你是怎么照出来的?

幼:把镜子放在“卡片4”尖尖的位置上。

师:谁还想来试一试?看看有什么新发现?(教师再请一名幼儿上前操作。)

幼:我看到了青蛙(见图4)。

师:怎么看出青蛙的呢?

幼:这个是青蛙的头,这个是青蛙的手……

师:镜子放在哪里可以看到青蛙呢?

幼:放在下面斜斜的地方。

师:咦?我给你们的卡片一样吗?

幼:一样的。

师:那为什么在镜子里看到的是不一样的图案呢?

幼:镜子在卡片上转来转去,就可以看到不同的图案。

师:(小结)原来镜子在卡片上转一转、动一动,放在不同的位置就可以看到不同的图案。

(析:在该环节,教师先请幼儿口述自己的发现,营造自由的表达空间,让幼儿积极参与其中,充分满足幼儿探究后的分享欲望。之后,教师借助多媒体,将幼儿的探究结果可视化,既让幼儿在复原操作结果的过程中形成对成像的感性认知,又让幼儿在表达操作结果的过程中发展思维能力。可视化的图像呈现既成了幼儿向同伴学习的资源,又为幼儿梳理一面镜子成像的经验提供了支持。)

(二)操作两面镜子,发现不同的摆放角度会出现不同的成像

1.出示第二面镜子,引出第二次探究。

师:大家还想玩吗?

师:这次我们要用两面镜子。两面镜子会看到刚才的图案吗?会看到什么呢?

幼:两只青蛙,两只蝴蝶……

师:有可能!你们都觉得会看到两个吗?到底是几个呢?

幼:两个。

幼:一个,因为只有一张卡片。

2.教师提示操作要求。

师:等会儿请你们把桌子底下的另一面镜子拿出来,这样每人几面镜子?

幼:两面。

师:几张卡片?

幼:一张。

师:现在请你们去试一试,有新的发现请跟大家分享哦!

3.幼儿自主探究,教师巡回观察并给予指导。

幼:我看到了三个(见图5)。

师:你是怎么看到的?

幼:两面镜子放在一起,像三角形一样。

师:从哪里看呢?我怎么没看到?

(教师引导幼儿关注成像的角度。)

幼:我看到好多好多个。

师:你是怎么看到那么多的呢?

幼:我把镜子放在一起,夹得小小的就可以看到了。

师:那夹角大一些会怎么样呢?

幼:会看到好多好多长长的。

师:你是怎么看到的?

幼:镜子面对面放着,在这里看。

师:我也来看看。

4.操作后分享交流(选择两面镜子夹角大、夹角小、平行三个典型实例进行讨论)。

师:请你们把自己的发现留在桌子上不动,坐到前面的椅子上,分享你们的新发现。

幼:我发现的是一个毒药的标志。

师:你是怎么看出来的?

幼:镜子一面放在“卡片4”的头上,一面放在“卡片4”的斜线上。

幼:一面横着,一面竖着,靠在一起。

师:你能数出来是几个图像吗?

幼:四个。

师:我把它记录下来。一面镜子放在这儿(边说边画),另一面镜子靠在这里,可以看到几个图像?(四个。)

幼:这是一片大大的雪花。

师:这么大的雪花是怎么变出来的?

幼:两面镜子夹成一点点大。

师:你们能看到几个图像呢?

幼:1、2、3、4、5、6、7、8,8个(见图6)。

师:我也把它记录下来。一面镜子放在这儿(边说边画),另一面镜子紧紧地靠在这里,像三角形,看起来窄窄的,可以看到8个图像。

师:我们再来看一个,看看还有什么不一样的发现呢?

幼:我看到了“M”。

师:有几个?

幼:两个。

师:怎么看到的?

幼:把头放到两面镜子的中间看。

师:还可以怎么看?

幼:在这里看(把头放在一面镜子的下面一角)。

幼:看到了好多。

师:我也把它记录下来。两面镜子面对面放好,从这个角度可以看到好多好多,都数不清了。

师:(小结)刚才三个小朋友分享的内容让我们发现了两面镜子摆放的方式不一样,看到的图像也不一样。

(析:在该环节,教师引导幼儿从三个典型的角度观察两面镜子成像,并开展交流讨论,以对话支架幼儿的探究,既让幼儿充分表达自己的探究发现,又为幼儿创设了探究学习的空间。“不同的摆放角度,成像不同”这样的经验并不是教师传授的,而是幼儿在一次次对话交流中梳理提炼出来的。在梳理中,教师通过记录将镜子的摆放位置形象化,再次支持了幼儿的探究学习。)

三、再次“照镜子”——拓展延伸,激发深度探究兴趣

(一)再次探索两面镜子成像

师:你们还想玩吗?再去玩一玩,可以试试镜子不同的摆放方法,找找新的发现。

(二)引发新的探究兴趣

师:两面镜子好玩吗?如果再加一面镜子会看到什么呢?

幼:更多的图像。

师:你们家里有镜子吗?

幼:有。

师:带着这两面镜子和卡片,加上家里的镜子,再去玩一玩,看看还会有什么新的发现。

(析:在该环节,教师先让幼儿再次用两面镜子探究成像的变化,这既是对前一环节探究的延续,又是给予幼儿迁移运用经验的机会。短暂的再次探究后,教师引出三面镜子成像的探究主题,从而引发新的探究问题,让幼儿的探究兴趣再次被激发。)

延伸活动:

1.投放多面镜子(至少三面)、不同的卡片和记录单,让幼儿进一步探究镜子成像的变化,发现不同卡片角度以及不同数量镜子的成像,迁移和拓展活动中获得的经验。

2.在区角投放万花筒等玩具,引导幼儿探究万花筒的镜像原理,引发幼儿对生活中镜子成像的关注。

3.以“还在哪里看到过镜子里的神奇图像”为问题,引导幼儿在生活中找一找、看一看,发现凹面镜、凸面镜等不同镜面的成像,并收集相关的镜子到区角开展进一步探究,拓展镜子成像的探究经验。