以“乡土幼教”再造“乡土社会”

作者: 王海英 高钰霞

[摘 要] 相比于传统乡村幼教,“新乡土幼教体系”是超越“教化育人”这一本体功能,实现本体功能与社会功能、文化功能共生共长的新型互动体系,它以“乡土课程资源开发与激活”为抓手,以全新的“园—村”“园—社”“城—乡”关系构建为路径。“新乡土幼教体系”之“新”是系统性“新”,包括宏观维之社会结构、意义结构、文化信仰,中观维之制度框架、组织联结、关系生态,微观维之生活方式、课程实践、主体角色。“新乡土幼教体系”既要有基于“园—村”“园—社”“城—乡”新型互动关系的路径设计和从村庄范式到县域范式的范式选择,也要有从在地化、本土化到再地化的路径选择。

[关键词] 新乡土幼教体系;乡土社会;乡村幼教;乡村振兴

一个世纪前,陶行知先生指出:“中国乡村教育走错了道路!它教人离开乡下往城里跑,它教人吃饭不种稻,穿衣不种棉,做房子不造林。它教人羡慕奢华,看不起务农。”[1]在这一思想的指引下,陶行知、陈鹤琴、黄炎培、张宗麟等在全国范围内掀起了轰轰烈烈的乡村教育运动和平民教育运动。陶行知1927年在南京创办燕子矶幼稚园、陈鹤琴1940年在江西泰和创办国立幼专等都是通过教育改造乡村、建设乡村的典范。与此同时,晏阳初在河北定县、梁漱溟在山东邹平也开展了影响甚广的乡村建设运动。2017年,党的十九大报告提出了乡村振兴战略,主张乡村兴则国家兴,乡村衰则国家衰。2022年,党的二十大报告提出了包括全体人民共同富裕在内的“中国式现代化”。如何呼应乡村振兴的时代脉搏,吸纳中国式现代化的精神内核,构建嵌入乡村、服务乡村、本土生长、内外联通的“新乡土幼教体系”,以“乡土幼教”再造“乡土社会”,实现乡村幼教和乡村社会双重革新,是当前乡村幼教发展的全新命题和时代使命。

综合考虑村庄社会结构差异(北—中—南)和乡村振兴梯次推进部署(东—中—西),课题组从2022年9月开始以浙江省A县、江苏省J区、安徽省D县、河南省H县、陕西省M县和四川省P县六地为样本点,通过实地调研,入户走访,访谈当地幼教干部、村干部、园长、教师、家长等对当地的乡村生态与乡村幼儿园发展状态展开研究。同年,课题组开展了以南京江宁区淳化街道青龙幼儿园为对象的计划持续三年的行动研究。本文的观点既基于理论思考和文献研究,也来源于基线调研和行动研究。

一、“新乡土幼教体系”之“始”:乡村振兴新期待

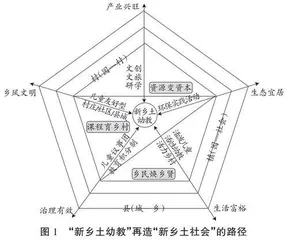

中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》擘画了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴新蓝图和“新乡土社会”未来生态,并规划分三步渐次实现。而当下乡村幼教的旧生态与乡村振兴的新期待之间还存在着较大的文化隔膜、制度鸿沟及行动异化。譬如,乡村幼教外部体系存在着三方面发展困境:乡村新出生人口的持续下降及不断的城市人口虹吸、“向城化”的乡村幼教文化、非协同的乡村幼教制度格局与疏离的家—园—社—政关系。同时,乡村幼教内部体系也存在着多方面发展困境:相对严重的“小学化”倾向、素质偏低且不稳定的师资队伍、留守儿童占比偏高、隔代教养且父母缺席等。已有相关研究对乡村幼儿园课程建设、[2]教师队伍建设、[3]资源优化配置、[4]公共服务能力[5]提升等方面展开了实证研究与理论思考,并从行动者网络、[6]全要素改革、[7]建立长效实践机制[8]等方面着手探索推动乡村幼教发展的新路径。这些研究更多聚焦乡村幼教发展的某一要素、着眼乡村幼教发展的内部系统,较少从系统的、内外联通的体系构建角度展开深度研究。于是,主张激活乡村幼教之社会功能与文化功能,回应二十字方针的“新乡土幼教体系”应运而生,图1呈现的是“新乡土幼教”与“新乡土社会”的双向关系。其中,“新乡土幼教”通过“课程育乡村”对“乡风文明”“生态宜居”“治理有效”三个维度有直接影响,借助“资源变资本”“乡民焕乡贤”对“产业兴旺”“生活富裕”带来间接影响。

(一)乡土幼教如何助力“产业兴旺”

乡村振兴,产业兴旺是重点,其由五个指标来衡量——粮食综合生产能力、农业科技进步贡献率、农业劳动生产率、农产品加工产值与农业总产值比、休闲农业与乡村旅游接待人次,[9]即土地、劳动力、资本、技术、数据“五位一体”全面到位。由于教育社会功能的滞后性、隐蔽性及间接性,幼教工作者往往只专注于乡村幼教的教化育人功能,乡村精英们也由于偏见和短视看不到幼儿园在促进“产业兴旺”五个生产要素融合落地过程中的间接“压舱石”作用。

其实,乡村幼教对于土地、劳动力、资本、技术、数据这五个生产要素具有重要的潜在作用。其中,乡村幼教办得好,对于稳定本地劳动力(便于接送)、吸引外来劳动力(有园可上)、防止人口外流(稳定原乡人、留住归乡人、吸引新乡人)功不可没。同时,乡村幼教办得好,也可以吸引资本利用乡村相对便宜的土地资源开设各种涉农产业,而具有高附加值的技术、数据(信息)这些要素则会随着人力资本的集聚而不断被激活,形成乡村幼教与产业兴旺之间的正向循环,吸纳更多农民就地就近就业。譬如,乡村可举办面向儿童的田园研学课程,既吸引外来研学者,也能更好地增加农产品附加值。又譬如,乡村幼儿园办得好,还可让幼教成为当地的一张教育名片或文化名片,促进人口生育,带来潜在商机,优化产业结构。再譬如,幼儿园依托园本课程活动,自发组织教师、家长、村民举办农产品丰收节,招商引资,带动当地农作物价格上涨、成立生产合作社也有例可循。

(二)乡土幼教如何助力“生态宜居”

乡村振兴,生态宜居是关键。生态宜居包括四个评估指标:畜禽粪污综合利用率、村庄绿化覆盖率、对生活垃圾进行处理的村占比、农村卫生厕所普及率。这些指标涉及生态理念、村居建筑、村庄绿化、村民环保意识、生活卫生习惯等。而这些都可以通过“小手拉大手”“园—村”互动、在地化课程资源开发等环保实践活动来逐步达成。

譬如,课题组在行动探索中发现,通过幼儿园生态化课程资源挖掘、以乡村儿童生活为半径的生活化课程体系建构、以家庭为单元的多样化亲子亲自然活动等,可以更好地支持幼儿、幼儿家长、村民等树立山水林田湖草沙是一个生命共同体的理念,加强村民对自然生态空间的整体保护意识,促进人与自然的和谐共生。又譬如,可以通过基地园“乡土课程资源的开发与激活”,推动幼儿园一公里范围内的社会资源、文化资源、自然资源的激活,支持幼儿制作村居建筑资源地图、村社亲属网络关系地图。再譬如,江苏溧阳基地园探索的“小河长故事”、云南通海基地园的“小小垃圾分类宣讲员”、广东中山跟学园的“小小村居设计师”等,引领幼儿从小注重维护原生态村居风貌,保护乡村景观特色,建设既富有地域特色、可以传承农耕文明,又融入科技元素、便利生产生活、体现现代文明的升级版乡村。幼儿园课程既能带动当地生态建设,也培育了乡土社会生态新人。

(三)乡土幼教如何助力“乡风文明”

乡村振兴,乡风文明是保障。其中,乡风文明有四个考核指标:村综合性文化服务中心覆盖率、县级及以上文明村和乡镇占比、农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例、农村居民教育文化娱乐支出占比。这些指标涉及乡村的农耕文化、人文精神、道德规范、生产生活方式等的传承与再造。而乡土幼教的在地化课程、生活化体系支持幼儿园与村庄、社区之间建立起基于“土壤与根系”关系的“有机联结”,并通过幼儿园对儿童的影响扩散至家庭、村庄、社区,形成广泛的正向“涟漪效应”。譬如,杭州富阳龙门镇幼儿园以乡土资源为载体构建的“乡情八味”“小龙人”课程就是很好的范例。

中华文明根植于农耕文化,乡村是其在当下时代的基本载体。目前,在大多数乡村,幼儿园已经成了村落中几近唯一的制度化教育空间,专业化幼儿教师、活泼的儿童便成了行走乡野的文化符号,给整个村落带来充满希望感与未来感的文化气息和生命活力。在七个行动研究县域,课题组尝试了通过幼儿园与家庭、社区之间基于课程资源开发与激活的多元互动,为普及健康生活方式,推进移风易俗,破除陈规陋习,提倡孝老爱亲、勤俭节约、诚实守信的文明乡风、良好家风、淳朴民风,创造了浸润式的生态空间。尤其令人欣喜的是,在课题组的第五次试点县反馈中,七个行动研究县域普遍反映:以“家—园”“园—村”“园—社”互动为媒介的各种活动也是促进家庭关系和谐,增强村民或社区内部凝聚力,成就儿童友好型村庄、社区、县域的强大动能。

(四)乡土幼教如何助力“治理有效”

乡村振兴,治理有效是基础。治理有效有五个考核指标:村庄规划管理覆盖率、建有综合服务站的村占比、村党组织书记兼任村委会主任的村占比、有村规民约的村占比、集体经济强村比重。这些指标涉及村庄的科学规划、村民组织化程度、村规民约的软约束、集体经济的强盛度,而“新乡土幼教体系”不断扩展的社会功能、文化功能,可以以幼儿为中心,辐射、引领家长,带动村民,逐渐形成以幼儿园为主阵地,家庭、村户、村两委、新时代文明实践中心为协同方的村庄共同体,实现既有原子化乡村的再组织化。

乡村中的幼儿园既是一个嵌入本乡本土的教育空间,也是一个联结人际的关系空间。从嵌入本土的教育空间内部来看,幼儿园的各种活动可以非常便利地将不同个性、不同职业、不同年龄的家长联结在一起,形成一个有共同话题的家长共同体。通过幼儿园的各种家园联结,“一切为了孩子”的家长们、志愿者们自然而然地达成了目标认同。从联结人际的关系空间来看,幼儿园与幼儿园、幼儿园与村庄、幼儿园与家庭在各种内外事务中不可避免地交织在一起,如课题基地园教师义工、志愿者的各种村/社区活动、幼儿园园长兼任村支委的决策参与、村/社区的各种入园节日活动、儿童议事团、激励村民的“德阳教育积分制”等。社会治理的基础在基层,薄弱环节在乡村。以村庄中的儿童为媒介,以“村—园—社—家”互动为路径,便可将村庄中原本无交集的各类人群统合在村庄的未来人才培养体系中。

(五)乡土幼教如何助力“生活富裕”

乡村振兴,生活富裕是根本。生活富裕有四个考核指标:农村居民恩格尔系数、城乡居民收入比、农村自来水普及率、具备条件的建制村通硬化路比例。这些指标涉及村民收入、生活质量、“五通”情况等物质富裕硬指标,也涉及村民的认同感、幸福感、获得感这些精神富裕软指标。而“新乡土幼教”不断打开园门、持续走进村庄、联通各种资源各种主体的努力,也让村庄在孩子的欢笑声中看到了希望、看到了未来。

同时,“新乡土幼教体系”中强调普惠有质量的学前教育、区镇政府的财政兜底、高素质且有村庄文化认同感的幼儿园教师队伍、在地化的本土课程资源体系等。这些举措一方面能够最大限度地降低家长的入园支出成本,另一方面又能够提升幼儿及家长的村庄自豪感。在前期课题组跟随幼儿园教师的入户家访中,南京市江宁区淳化镇青龙社区的家长们挂在嘴边的口头禅是“我们青龙”。在课题组历经两年的行动研究后,青龙社区家长们挂在嘴边的口头禅变成了“厉害了,我们的青龙娃”。通过活泼的儿童、有活力的幼教,家长们、村民们不断看见了有活力的乡村、可期待的未来。

正如梁漱溟所言:“中国文化的根本就是乡村。中国国家之新生命,必于农村求之。今后中国人向上兴奋的新方向是什么?老实不客气地说,就是我们的乡村建设运动!”[10]课题组近两年的行动研究实践表明,“新乡土幼教”可以在“乡风文明”“生态宜居”“治理有效”方面强有力支撑“新乡土社会”的建设,也在“产业兴旺”“生活富裕”方面为“新乡土社会”的建设探索了一条可能的道路。

二、“新乡土幼教体系”之“新”:三维立体新结构

所谓“新乡土幼教”,是超越传统乡土幼教单一的“本体功能”(教化育人),实现本体功能与社会功能(乡土社会重建)、文化功能(乡土文化传承)合一的全新“园—村”“园—社”“城—乡”互动体系和关系格局。“新乡土幼教”不是一个乌托邦式的未来想象,而是立足乡村以及乡村幼教的当下现实,通过村庄层面的“园—村”互动、乡镇层面的“园—社”互动、县域层面的“城—乡”互动,将“乡”变成“新乡”,“土”变成“新土”,“幼”变成“新幼”,“教”变成“新教”,用乡村振兴的新期待和乡土幼教的社会功能、文化功能打开乡村幼教的一片新天地,唤醒教师、园长、家长、村委、村民、居民的共同体意识,搅动县域幼教的一潭死水,将所有主体的公共意识激活。

“新乡土幼教体系”之“新”是系统性、多层级、动态化“新”,是三维立体新结构。微观维,“新”的是乡村的儿童角色、教师身份、课程实践;中观维,“新”的是乡村的制度框架、组织联结、关系生态;宏观维,“新”的是乡村的社会设置、意义结构、文化信仰。从微观、中观到宏观的更新、创新过程,是以幼儿教育的三要素,即儿童、教师、课程为主轴,以“园—村”“园—社”“城—乡”互动为路径,不断实现从幼儿到“新幼儿”,从“教师”到“新教师”,从“课程”到“新课程”的演进。如图2所示。