母亲养育倦怠与幼儿情绪能力的关系:基于感知协同支持和正念养育的作用

作者: 许亚静

[摘 要] 作为在养育子女过程中产生的情绪失调综合征,母亲养育倦怠可能会对幼儿情绪能力发展产生直接或间接的影响。本研究以636名幼儿母亲为研究对象,考察母亲养育倦怠对幼儿情绪能力发展的影响,结果发现,母亲养育倦怠显著负向预测幼儿情绪能力发展;感知协同支持是母亲养育倦怠与幼儿情绪能力发展的中介变量;母亲的正念养育调节感知协同支持与幼儿情绪能力发展之间的关系。基于此,家庭、幼儿园及社会应构建共建共享的协同育人新格局,通过遵循幼儿情绪能力发展规律,为母亲提供心理支持,发挥正念养育的积极作用来缓冲其养育倦怠水平,为促进幼儿情绪能力发展营造良好的教育生态。

[关键词] 母亲养育倦怠;幼儿情绪能力;感知协同支持;正念养育

一、问题提出

情绪能力指个体建立、维持和改变与外界关系的能力,是个体心理发展的重要组成部分。3~6岁儿童的主要任务是情绪交流以及维持积极的同伴交往,情绪能力正是这些发展任务的关键。[1]《健康中国行动(2019—2030年)》将“理解并尊重孩子的情绪和需求”列为行动目标之一。2022年《中国儿童健康成长白皮书》报告显示,当前我国儿童不良情绪问题仍频发且表现出低龄化趋势。研究表明,幼儿情绪能力的发展不仅关系到早期同伴关系的建立,对之后的人际交往和社会适应也有重要影响。[2]因此,要重视促进幼儿情绪能力发展的相关研究。

梳理已有文献发现,父母养育倦怠显著负向预测青少年的情绪发展水平,[3]而且子女越年幼,父母的养育倦怠感越高。[4]养育倦怠是指父母长期处于养育资源和压力源不平衡状态下所形成的包括情绪耗竭、情感疏离等的情绪失调综合征。[5]对于幼儿群体来说,父母养育倦怠能够显著预测其人格及问题行为。[6][7]根据情绪感染理论[8]和情绪的社会建构理论,[9]父母的情绪状态或情感表达可能对幼儿情绪发展产生影响。[10]作为在养育子女过程中产生的情绪失调综合征,父母养育倦怠可能会对幼儿情绪能力发展产生直接或间接的影响。随着《中华人民共和国家庭教育促进法》的出台以及“注重家庭、注重家教、注重家风”理念的传播,社会对父母寄予的养育期望越来越高,可支撑期望的资源却没有跟上,大量父母疲于应对养育压力、生活压力和职业压力,出现养育倦怠。当前,三孩生育政策持续放开,父母养育倦怠可能会表现得更加频繁和严重。由于在生育中负有生理责任和长期以来形成的女性照顾孩子的社会传统,女性往往承担更多的育儿责任。[11]实证研究也表明,母亲比父亲有更多的养育倦怠。[12]缓解女性普遍面临的生育、家庭照料与就业之间的矛盾是当前社会迫切关注的问题之一。[13]在这一形势下,探究母亲养育倦怠对幼儿情绪能力发展的影响,对于缓解母亲养育倦怠,增进幼儿健康福祉,实现健康儿童、健康中国目标具有重要意义。

感知协同支持指在教养过程中,母亲所感知到的来自配偶对教养的支持行为,是母亲对父亲教养参与的主观反应。[14]根据风险—资源均衡理论,母亲养育倦怠的出现是因为较高的养育要求(风险因素)与有限的养育资源(保护因素)之间不平衡。作为母亲在家庭中能获取的最直接、最方便的保护性资源,感知协同支持可能会缓解母亲养育倦怠对幼儿情绪能力发展的不良影响。实证研究也表明,养育倦怠与感知协同支持存在显著负相关,[15]母亲感知协同支持能够显著预测3~6岁幼儿社会情绪能力发展。[16]基于上述理论和实证研究,本研究推测,感知协同支持在母亲养育倦怠与幼儿情绪能力发展之间发挥中介作用。

感知协同支持只能回答母亲养育倦怠如何影响幼儿情绪能力的发展,但是并不能回答这一影响在“何时强或者弱”的问题。随着积极心理学的发展,正念养育成为研究热点。正念养育是指在亲子互动中,父母以一种非批判性和关注当下为中心的意识进行的养育行为。资源保存理论主张,当认知产生压力感时,不同特质的个体会采取不同的应对策略,如积极寻求资源或回避、对抗等行为。[17]该理论被广泛用于解释组织中个体面对压力时的行为反应机制,也适合作为本研究的理论指导。家庭是最基本的社会组织,母亲养育倦怠产生于家庭养育的压力之下,而感知协同支持是母亲在家庭中最容易获取的来自配偶的保护资源。作为个体的一种重要特质,正念已被证实能够调节个体情感耗竭和认知资源之间的关系。[18]基于此,本研究尝试将正念养育作为调节变量来检验其在母亲养育倦怠与幼儿情绪能力发展之间,以及在感知协同支持与幼儿情绪能力发展之间的调节作用。

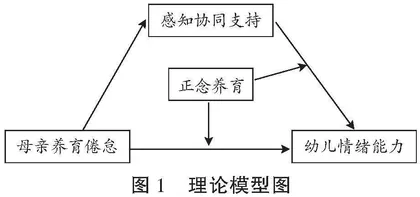

综上,本研究提出四个具体的假设:①母亲养育倦怠显著负向预测幼儿情绪能力发展;②感知协同支持在母亲养育倦怠与幼儿情绪能力发展之间起中介作用;③正念养育调节母亲养育倦怠与幼儿情绪能力之间的关系;④正念养育调节感知协同支持与幼儿情绪能力之间的关系。为探究母亲养育倦怠与幼儿情绪能力之间的关系,本研究基于家庭系统理论、风险—资源均衡理论和资源保存理论提出一个有调节的中介模型,对感知协同支持的中介作用及正念养育的调节作用进行检验和分析。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究采用方便整群抽样的方式,以长沙市4所幼儿园的大、中、小班幼儿母亲为对象,共计发放问卷663份,经检验,剔除27份具有规律性填答的无效问卷,得到有效问卷636份,问卷有效率约为96%。被试详细情况见表1。

(二)研究工具

1. 养育倦怠量表。

由Roskam[19]等编制,程华斌[20]翻译并修订的养育倦怠评估量表(Parental Burnout Assessment),包括情绪耗竭、自我角色对比、情感疏离和角色厌烦感四个维度,共23个题目,量表采用李克特7点计分法,“1”为 “从不”,“7”为“每天”,得分越高,养育倦怠水平越高。在本研究中,母亲养育倦怠量表的Cronbach’s α系数为0.944。验证性因子分析显示,χ2/df=2.813<3,SRMR=0.034<0.05,CFI=0.967,TLI=0.954,均大于0.9,表明该问卷信效度良好。

2. 感知协同养育问卷。

由Stright和Bales[21]编制,陈斌斌[22]等翻译的协同养育感知问卷(The Quality of Coparenting Questionaire),共包括感知协同支持和感知协同破坏两个分问卷。本研究采用“感知协同支持分问卷”,共7个题目,采用李克特5点计分法,“1”代表“从不”,“5”代表“总是如此”,得分越高,表明母亲感知协同支持程度越佳。在本研究中,感知协同支持分问卷的Cronbach’s α系数为0.880。验证性因子分析显示,χ2/df=2.246<3,SRMR=0.018<0.05,CFI=0.993,TLI=0.987,均大于0.9,表明该问卷信效度良好。

3. 正念管教量表。

由Mc Caffre[23]等人编制,赵亚萍[24]修订的正念养育量表(Mindfulness in Parenting Questionnaire),包括关注当下和正念管教两个维度,共28道题目,采用李克特4点计分法,“1”代表“偶尔如此”,“4”代表“总是如此”,得分越高,表示母亲正念养育频率越高。在本研究中,正念管教量表的Cronbach’s α系数为0.953。验证性因子分析显示,χ2/df=2.700<3,SRMR=0.036<0.05,CFI=0.952,TLI=0.942,均大于0.9,表明该问卷信效度良好。

4. 幼儿情绪能力。

由简淑真[25]编制的幼儿情绪能力发展量表,包括情绪觉察与辨识、情绪理解、情绪表达及情绪调节四个维度,采用李克特4点计分法,“1”代表“未出现”,“4”代表“可以自己完成”,分数越高,表示幼儿情绪能力发展水平越高。在本研究中,幼儿情绪能力量表的Cronbach’s α系数为0.871。验证性因子分析显示,χ2/df=1.971<3,SRMR=0.029<0.05,CFI=0.978,TLI=0.965,均大于0.9,表明该问卷信效度良好。

(三)研究过程

本研究以幼儿母亲为对象,在调查前由研究者统一向园长和主班老师告知研究目的、意义和注意事项,然后由主班老师向幼儿母亲介绍研究目的及问卷填写方式,并强调问卷填写的真实性和匿名性,由幼儿母亲根据实际情况自愿在线填写。

(四)数据处理

本研究采用SPSS 25.0进行数据录入和统计分析(如共同偏差检验、描述统计分析、差异性分析、相关分析),并采用Hayes编制的SPSS中的PROCESS 3.4模型15进行中介和调节效应分析。

由于本研究的数据均是采用问卷收集,可能导致共同方法偏差效应。根据相关研究的建议,[26]本研究采取以下严格的控制措施:在数据收集时,采用匿名评价,所使用的各量表题目均是随机排版,且问卷的指导语、量尺不同,再通过严格合理的施测程序,以减小被试对测量目的的猜度。在数据分析之前,本研究进一步采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行估计。结果显示,特征值大于1的因子共有14个,第一个因子解释的变异量为25.75%,小于40%的临界值,说明共同方法偏差不明显。

三、研究结果与分析

(一)幼儿情绪能力的现状分析

如表2所示,幼儿情绪能力总体发展水平介于“有时需要提醒完成”和“可以独立完成”之间(M=3.23,SD=0.57)。从各维度发展水平来看,四个维度得分均在3分以上,其中幼儿的情绪觉察与识别能力发展最好,接着依次是情绪表达、情绪理解和情绪调节。

对幼儿情绪能力发展进行人口学变量(幼儿、母亲、家庭)的差异性分析发现,幼儿年龄、母亲学历、母亲职业和家庭人均月收入在幼儿情绪能力总体发展水平上存在显著差异,具体见表3。

具体来看,在幼儿年龄变量上,小班幼儿情绪能力显著低于中班、大班幼儿的发展水平。在母亲学历变量上,母亲学历为高中、中专及以下的幼儿,其情绪能力发展水平显著低于母亲学历为大专、本科和硕士及以上的幼儿,母亲学历为大专的幼儿情绪能力发展水平显著低于母亲学历及本科的幼儿。在母亲职业变量上,母亲没有工作的幼儿,在情绪能力发展水平上显著低于母亲职业为国家机关、企事业单位负责人,专业技术人员,办事人员和有关人员的幼儿。在家庭人均月收入变量上,家庭人均月收入为11 000以上的幼儿,其情绪能力发展水平显著高于人均月收入在9 000元及以下的幼儿。而幼儿的性别、数量、母亲年龄及家庭结构在幼儿情绪能力发展上均不存在显著差异。

(二)母亲养育倦怠的现状分析

如表4所示,母亲养育倦怠总体发展水平处于“从来没有”和“一年有几次”之间,表明本研究中母亲养育倦怠水平不高。从各维度来看,“情感耗竭”维度相对较高,其得分在“一年有几次”和“每个月有一次”之间,其他依次是自我角色对比、情绪疏离和角色厌烦。需要特别关注的是,母亲养育倦怠各维度及总体水平的标准差较大,这表明数据离散程度较高,可能存在两极分化。

(三)变量间的相关分析

对变量进行相关分析发现,幼儿情绪能力与母亲养育倦怠呈显著负相关,与正念养育和感知协同支持呈显著正相关;母亲养育倦怠与感知协同支持和正念养育呈显著负相关;感知协同支持和正念养育呈显著正相关,具体见表5。

(四)中介作用检验

本研究采用SPSS 25.0的PROCESS 3.4插件对图1中的中介模型进行检验。通过重复随机抽样的方式,在原始数据(N=636)中抽取5 000次,形成近似抽样分布,计算95%的置信区间。在正式的数据处理之前,对各变量进行标准化处理,具体见表6。

在方程1中,总效应模型显著,即母亲养育倦怠显著负向预测幼儿情绪能力发展(β=-0.15,t=-3.87,P<0.001),证实本研究的假设①。将感知协同支持作为中介变量加入总效应模型后发现,感知协同支持显著正向预测幼儿情绪能力发展(β=0.24,t=5.95,P<0.001),而母亲养育倦怠对幼儿情绪能力的预测作用不再显著(β=-0.06,t=-1.58,P>0.05)。与此同时,对中介模型进行Bootstrap检验,结果发现感知协同支持的中介效应在95%置信区间的上、下限均不包含0,说明感知协同支持在母亲养育倦怠和幼儿情绪能力发展之间起完全中介作用,母亲养育倦怠通过感知协同支持影响幼儿情绪能力发展,其中介效应占比为57.6%,证实了本研究的假设②。