屏幕暴露、父母媒介干预对学前儿童媒介沉迷的影响

作者: 张晴

[摘 要] 当前,社会的媒介化程度进一步加深,儿童媒介沉迷问题受到越来越多的关注。本研究通过对3~6岁学前儿童父母进行网络问卷调查,考察了儿童屏幕暴露时间、父母媒介干预方式与儿童媒介沉迷之间的关系。结果显示,58.7%学前儿童日屏幕暴露时间超1小时,22.9%学前儿童存在媒介沉迷;儿童年龄和屏幕暴露时间对儿童媒介沉迷程度有显著正向影响,父母学历、亲子共用频率对儿童媒介沉迷程度有显著负向影响。为预防和减少学前儿童媒介沉迷,帮助学前儿童养成良好的媒介使用习惯,家长应正确看待屏幕暴露时间对学前儿童的影响,重视自身媒介素养提升和对儿童进行媒介素养教育;社会各方应积极关注学前儿童屏幕暴露与媒介沉迷问题,协同保障儿童健康成长。

[关键词] 儿童;屏幕暴露;媒介;父母媒介干预;媒介沉迷

一、问题提出

“沉迷”,是对某种物质、习惯或行为具有强迫性、不受控制的依赖,并且达到一旦中断就会产生严重的情感、精神或心理不适反应的程度,[1]也就是我们常说的各种“瘾”。“媒介沉迷”指以娱乐为目的的过度使用传播媒介,达到成瘾的状态。作为人类社会化的重要途径之一,儿童的成长离不开传播媒介。以手机、平板电脑为代表的屏幕媒介,因其操作方便、轻巧便携、内容丰富、实时交互等特点,已经成为儿童接受教育、社会交往、休闲娱乐的重要工具。线上办公、线上学习、线上社交、线上娱乐成为一种新的生活方式被更多人所习惯,整个社会的媒介化程度不断加深,传播媒介对儿童的影响也进一步加大。《半月谈》曾发文:“5岁幼童每天触网时间已达3小时,网瘾低龄化触目惊心。”[2]美国全国教育协会也提醒公众:“疫情正在加剧儿童‘盯屏’危机。”[3]儿童媒介沉迷问题同样引起了学界的广泛关注。有研究表明,媒介沉迷会导致儿童产生肥胖、近视、睡眠问题、精神焦虑等一系列身体和心理问题。[4][5][6]另外,学前阶段陷入沉迷,对儿童终身发展的影响更大、更持久,但如果能够在此阶段对儿童行为进行及时干预,相较于在其长大后干预更为有效。[7]因此,有必要对学前儿童媒介沉迷的影响因素进行研究。

目前关于儿童媒介沉迷的研究,多从个体屏幕暴露时间和父母媒介干预两个方面进行。屏幕暴露(screen exposure)指个体接触屏幕类电子媒介的一系列活动。[8]多项研究表明,屏幕暴露时间与媒介沉迷呈显著正相关,过度的屏幕暴露时间可能会增加媒介沉迷的发生率。[9][10][11]但是这些研究多关注成年人或青少年,对学前儿童屏幕暴露的研究仅围绕其屏幕暴露时间展开,[12][13][14]缺乏对屏幕暴露时间与媒介沉迷关系的探讨。不同于成年人或青少年基于对信息、情感、关系的需求而使用媒介,学者Harrison等人提出的“媒介感官策展理论”(media sensory curation theory)指出,因年龄和认知能力的限制,儿童使用屏幕媒介是为了获得感官满足,以维持其视觉、听觉、触觉、运动等感官类型之间的平衡。[15]感官满足所具有的瞬时性和可替代性使得学前儿童媒介沉迷与成年人及青少年的作用机理有较大差异,因此,有必要进一步探索学前儿童屏幕暴露时间与媒介沉迷之间的关系。

父母媒介干预(parental mediation)是指父母为了发挥媒介的积极作用,避免媒介对儿童及青少年的消极影响而主动采取的措施,是父母对儿童、青少年所接触的媒介及内容进行控制、监督和解释的所有策略。[16]父母对子女媒介使用行为的干预研究始于20世纪80年代Bybee, Robinson 和 Turow关于父母对子女观看电视干预行为的研究,三位学者将父母干预策略划分为限制型干预、积极型干预和共同使用三种类型。其中,限制型干预是指父母对儿童收看电视节目的内容和时间等做出规定、进行限制;积极干预是指亲子间对于电视内容的互动与谈论;共同使用是指亲子共同接触电视。[17]随着新媒体技术的不断发展,根据新媒体的特点,Livingstone 和 Helsper将积极干预和共同使用两个策略合并为积极的共同使用(active co⁃use),并且将限制型干预细分为技术型限制(technical restrictions)和互动型限制(interaction restrictions)两个维度,前者指父母通过安装软件等方式令子女无法接触未经同意的数字媒体内容,后者则是限制子女的媒介使用。[18]现有研究大多认为,积极的干预策略较限制型干预策略有更好的效果。例如:陈艳等人在父母干预对青少年手机成瘾的影响研究中发现,积极干预与青少年手机成瘾呈显著的负相关关系,而内容限制、父母监控与青少年手机成瘾均呈显著的正相关关系,共同使用与青少年手机成瘾无相关关系;[19]黎藜等人在研究积极型干预、限制型干预和监控型干预策略对小学生手机游戏成瘾的影响时发现,监控型父母干预不但不能降低小学生的手机游戏成瘾程度,反而会增加其成瘾的可能性。[20]现有研究对父母媒介干预对儿童媒介沉迷的影响进行了较为丰富的探讨,但是关注对象多为中小学生,对学前儿童的研究仍较为缺乏。但已有研究表明,父母对不同年龄段儿童媒介干预的重视程度存在差异,例如,学者托莫普洛斯(Tomopoulos)等人发现,父母并不会有意识地引导2岁以下儿童回避不适宜的媒介信息,因为父母认为他们看不懂这些信息。[21]此外,根据布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)的生态系统理论,家庭是生态系统中直接作用于儿童的微系统,对儿童的心理和行为具有重要影响。[22]现有研究也表明,家庭背景对父母媒介干预会产生影响。[23]当代学前儿童的父母多为“80”后、“90”后,随着义务教育的普及和大学扩招,他们的受教育程度较上一代家长有较大提升,同时,伴随着互联网长大的他们,对新媒体的了解程度更高,但对新媒体的依赖程度也更深。对很多父母来说,让儿童使用屏幕媒介不仅是儿童自身的需求,也是父母的需求。儿童使用屏幕媒介,能够保证父母不受干扰地完成其他事情,也能够帮助父母规范儿童行为、疏解儿童负面情绪。[24]因此,当代父母采用何种方式干预学前儿童的屏幕媒介使用行为,以及不同方式的干预效果同样值得关注。

综上所述,随着整个社会的媒介化程度的不断加深,儿童屏幕暴露时间不断增加,媒介沉迷风险不断提高。儿童时期陷入沉迷,不仅会对个体的身心造成伤害,甚至会成为家庭和社会的沉重负担。因此,探索儿童媒介沉迷的影响因素,帮助家长找到干预儿童媒介沉迷的路径方法,具有较强的现实意义。但是,现有关于媒介沉迷的研究多关注学龄儿童,对学前儿童屏幕暴露和媒介沉迷现状、学前儿童父母媒介干预方式的文献十分稀缺。然而,学前儿童使用屏幕媒介的原因和方式与学龄儿童相比有很大不同,父母对学前儿童的干预方式与学龄儿童也不尽相同,同时,当代父母的媒介素养与媒介干预方式也有了一些新的变化,因此,我们需要对当代学前儿童的媒介使用特点、父母媒介干预方式及其对儿童媒介沉迷的影响进行深入细致的考察。所以,本研究采用多元回归分析,对屏幕暴露时间、父母媒介干预方式与儿童媒介沉迷之间的关系进行考察,以期为学前儿童家长的家庭教育实践提供借鉴。

二、研究方法

(一)研究对象

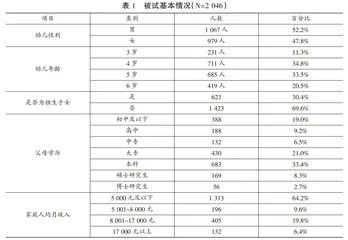

本研究以北京、上海、广东、重庆、浙江、江苏、河南等省市(直辖市)为主要调查区域,对3~6岁学前儿童的父母进行网络问卷调查,内容包括学前儿童媒介使用情况调查、父母媒介干预情况调查、学前儿童媒介沉迷程度情况调查等。本次调查共收到有效问卷2 046份,其中男童1 067人(52.2%)、女童979人(47.8%),3岁幼儿231人(11.3%)、4岁幼儿711人(34.8%)、5岁幼儿685人(33.5%)、6岁幼儿419人(20.5%)。

(二)研究工具

1. 人口学变量。

本研究利用父母学历和家庭人均月收入来测量家庭背景。其中,父母学历指的是父母二人中的最高学历,家庭人均月收入根据我国税收分级分为四类。见表1。此外,受访儿童的性别、年龄等社会人口特征也作为控制变量纳入分析。综上,本研究收集的人口学变量包括幼儿性别、年龄、是否为独生子女、父母学历、家庭人均月收入等指标。

2. 学前儿童屏幕暴露情况调查。

屏幕暴露是本研究的自变量之一。本调查详细采集了疫情期间学前儿童屏幕暴露和媒介拥有情况,包括儿童使用屏幕媒介的主要类型、用途、时长以及是否拥有手机、平板电脑、电话手表等屏幕媒介。其中,屏幕媒介的使用时长参照Domoff等的计算方法,[25]分别调查儿童在工作日和周末使用电视、手机、平板电脑、台式电脑、笔记本电脑、带屏幕的智能音箱、智能手表、游戏机8种屏幕媒介的时长。问卷将各类屏幕媒介的使用时长分为15分钟以内、15~30分钟、31~60分钟、1~2小时、2~3小时、3~5小时、5小时以上等7类,以分钟为单位,取每一时段的组中值,并将5小时以上的这个选项赋值为300分钟,算出不同年龄段儿童工作日和周末使用所有屏幕媒介的总时长,然后采用“(工作日屏幕媒介使用时长×5+周末屏幕媒介使用时长×2)/7”的方式求出儿童每天使用屏幕媒介的平均时长。

3. 父母媒介干预情况调查。

调查父母的媒介干预方式。其中,通过父母陪同子女使用屏幕媒介的频率了解亲子媒介共用情况;通过父母限制子女媒介使用的频率,了解父母采用互动型限制的情况;通过父母使用网络平台青少年模式的频率,了解父母采用技术型限制的情况。

4. 学前儿童媒介沉迷程度调查。

对儿童屏幕媒介沉迷程度的测量,采用Domoff等人提出的“有问题的媒介使用量表”(简版)(Problematic Media Use Measure Short Form,PMUM⁃SF)。[26]该量表用于测量12岁以下低龄儿童屏幕媒介的沉迷程度,共包含9个问题,分别是“让我的孩子停止使用屏幕媒介非常困难”“屏幕媒介似乎是唯一能激起我孩子兴趣的事物”“我孩子满脑子想的都是使用屏幕媒介”“我孩子对屏幕媒介的使用影响了家庭活动”“我孩子对屏幕媒介的使用对家庭带来了困扰”“当我的孩子不能使用屏幕媒介时,他/她就会变得沮丧”“我孩子想要使用屏幕媒介的时间一直在增加”“我孩子会偷偷地使用屏幕媒介”“当我的孩子某天过得不愉快,屏幕媒介似乎是唯一能让他/她感觉好点的事物”;采用李克特5点计分法,从“非常不同意”到“非常同意”,分别计为1~5分,根据Domoff等人的研究,得分在3分以上的儿童即处于媒介沉迷状态,量表的Cronbach’α系数为0.90。

(三)研究过程

本研究以电子问卷的形式,通过幼儿园教师发放给父母。在问卷的指导语部分向父母详细说明了问卷填写要求,并请父母根据孩子近一个月内的屏幕暴露情况如实作答。

(四)数据处理

本研究使用 SPSS 21.0进行多元回归分析,在控制人口变量的基础上,探索屏幕暴露时间和父母干预方式对学前儿童媒介沉迷的影响。

三、研究结果与分析

(一)学前儿童屏幕暴露特征分析

学前儿童屏幕暴露特征如表2所示。受访儿童主要使用的屏幕媒介为电视(70.63%)、手机(68.33%)和平板电脑(35.48%),使用屏幕媒介的主要用途为看动画(55.28%)、网上学习(40.76%)、看短视频(36.71%)、玩游戏(17.64%)和听音乐(16.76%)。在学前儿童的媒介拥有情况方面,53.4%的儿童拥有自己的平板电脑,46.7%的儿童拥有自己的智能手表,42.5%的儿童拥有自己的手机。

在学前儿童屏幕暴露时间方面,学前儿童工作日屏幕暴露时间为104.9分钟/日,周末屏幕暴露时间为118.06分钟/日,平均每日屏幕暴露时间为108.66分钟/日。每日屏幕暴露时间超过1小时的儿童占比58.7%,超过2小时的儿童占比28.3%。在各类媒介的使用时间分配方面,用时排在前三位的是电视(41.28分钟/日)、手机(27.64分钟/日)和平板电脑(15.5分钟/日),其他几种媒介每日屏幕暴露时间分别为带屏幕的智能音箱7.69分钟、智能手表4.9分钟、台式电脑4.59分钟、笔记本电脑4.13分钟、游戏机2.92分钟。