欧洲学前融合教育生态系统模式:让所有儿童共享美好童年

作者: 汪甜甜 邓猛

[摘 要] 秉承让所有儿童共享美好童年的价值理念,欧洲特殊及融合教育发展署与欧洲32国的各级教育部门通力合作,于2017年提出了“学前融合教育生态系统模式”。该模式基于生态系统理论的本体论视角,依据“社会—文化”认识取向的早期教育质量观,澄清了高质量学前融合教育的结构、过程与结果维度,是当前欧洲国家规划、改进、监测和评估其学前融合教育体系的基本框架。由于该模式以支持结构系统为基石,致力于形成多元利益主体合力与全过程质量提升机制,同时充分考虑各国的社会文化背景,坚持尊重差异与保护多样性的教育质量观,所以还为这些欧洲国家构建关于学前融合教育的多层次综合治理系统提供了明确的行动纲领。尽管该模式面临着实证证据的有效性、实践推广的复杂性方面的质疑与挑战,但是仍然能够为我们探寻本土化学前融合教育治理系统与质量提升机制提供有益的启发。我们应继续倡导“零拒绝”理念,努力提升处境不利儿童的学前教育权利保障水平;连通多元利益主体,制定本土化学前融合教育质量评估与改进框架;遵循文化适宜的质量观,因地制宜地促进学前融合教育的多元发展。

[关键词] 学前融合教育;学前融合教育生态系统模式;教育治理

社会正义与全纳融合是21世纪全球治理的政策焦点与实践主题。在教育领域,从21世纪初联合国教科文组织发布《达喀尔行动纲领》启动“全民教育”(Education for All)开始,到2015年国际教育论坛《仁川宣言》呼吁全纳、公平、有质量的教育及全民终身学习,国际教育改革的风向标从对效率与标准的重点强调逐步转向对公平与伦理的话语拓展。全世界幼儿教育界随之兴起学前融合教育(Inclusive Early Childhood Education,IECE)的理论争鸣与实践探索,旨在为包括残疾儿童在内的脆弱、敏感、高危的处境不利儿童提供高质量学前教育,预防和解决终身教育中的不平等问题。[1] “学前融合”因此被视作处境不利儿童的基本权利与高质量学前教育项目的重要组成部分。在此背景下,欧洲特殊及融合教育发展署(The European Agency for Special Needs and Inclusive Education)与欧洲32国的各级教育部门通力合作,于2017年开创性地提出并推行“学前融合教育生态系统模式”(The Ecosystem Model of Inclusive Early Childhood Education)。该模式秉承“让所有儿童共享美好童年”(Better together)的价值理念,基于生态系统理论的本体论视角,立足“社会—文化”认识取向的早期教育质量观,澄清了高质量学前融合教育的结构、过程与结果维度,被视作欧洲国家规划、改进、监测及评估本国/地区学前融合教育质量的基本框架。本研究拟通过对“学前融合教育生态系统模式”的基础、结构体系及典型特征的深入剖析,以期为我国学前融合教育的质量提升提供思路与借鉴。

一、欧洲“学前融合教育生态系统模式”的基础

自20世纪70年代以来,融合教育(Inclusive Education)通过对传统的隔离式特殊教育体系的否定与颠覆,逐渐成为全球特殊教育领域最热烈的焦点议题。时至今日,融合教育早已跨越特殊教育的认识范畴,是为包括“残疾及有特殊教育需要儿童、移民与新移民、脆弱高危、家庭社会经济地位处境不利的儿童”在内的所有儿童提供适合其学习特点的、没有歧视的高质量教育。[2]作为融合教育发源地的欧洲率先构建起优质学前融合教育系统的三维理论体系:生态系统理论的本体内核、“社会—文化”取向的认识视角、“结构—过程—结果”质量评估框架的方法借鉴。在对传统范式的认识拓展与理论转向中,生发出了“学前融合教育生态系统模式”的新样态。

(一)本体论价值:从“关注个体及家庭”到“综合系统模式”的范式变迁

早期干预与学前特殊教育是特殊儿童终身发展的“最佳实践”与“黄金阶段”。[3]欧洲早期特殊教育的发展重点曾经历三次范式发展更迭。第一代范式高度依赖行为主义的理论与实践,提倡在特殊儿童早期教育中直接面向特殊儿童开展行为矫正与缺陷补偿。20世纪90年代后逐渐转向“以家庭为中心”的第二代范式,重视对特殊儿童家庭的意愿尊重与文化关怀。[4]近年来兴起的第三代范式逐渐转型为一种整体观立场的“综合系统模式”,它以人类生态学视角下的生态系统理论为理论基石,呼吁全面关注特殊儿童生活学习的日常环境,强调特殊儿童的成长受到儿童自身、家庭、园所、社区等多维要素的共同影响。[5]

美国人类学家和生态心理学家布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)通过俄罗斯套娃的形象隐喻提出生态系统理论,将儿童发展的影响因素阐释为相互关联的嵌套系统。(1)微观系统:指儿童交往与参与的直接环境。(2)中间系统:儿童经历的直接环境之间的联系及相互关系。(3)外部系统:儿童并未直接参与却对其发展产生影响的系统。(4)宏观系统:关于儿童教育的社会文化观念与国家意识形态。此外,由儿童与环境发生的改变或一致性所形成的时间系统(或称历时系统)也被包括在内。[6]“学前融合教育生态系统模型”研发小组秉承第三代范式的新型儿童发展观,以生态系统理论作为学前融合教育的本体内核框架,认为学前融合教育应横向延伸至儿童、家庭及社会,纵向扩展至终身教育与全生涯发展,以此回答“高质量学前融合教育是什么”的问题。

(二)认识论视角:从“分析—理性”到“社会—文化”早期教育质量观

长期以来,欧洲早期教育质量提升遵循“分析—理性”取向的认识论视角,参照“评估—改进”的关系进路,将教育质量分解为可测量的数量、等级或指标,通过标准化的等级测量工具判定已成水平。随着早期教育质量的关注焦点从入学权利的机会公平转向优质服务的质量公平,这种认识论视角也难逃机械化与狭隘化的质疑:其一,质量评估内容局限,可量化的结构性指标牢牢地把控着早期教育质量的话语权,重视对幼儿教育的可得性(availability)、可及性(accessibility)与可负担性(affordability)的测量,而忽视了儿童成长的过程性、结果性等质量要素。[7]其二,质量评估情境狭隘,幼儿学习环境评价量表(Early Childhood Environment Rating Scales, ECERS-R)、课堂评估评分系统(Classroom Assessment Scoring System, CLASS)等广受推崇的质量等级量表局限于学前教育园所及课堂等微观情境,对融合教育质量评价指标的纳入显然不足,[8]也缺乏对影响融合教育质量的、更广泛的政策、治理、教师教育等多方面的中观及宏观环境的充分考虑。[9] 这也难以避免地出现了学前特殊教育质量的被“平均化”现象,即包括残疾幼儿在内的处境不利幼儿仍然可能在高质量的幼儿园中经历着低质量的学前教育。[10]

“社会—文化”取向的认识论视角(sociocultural perspective)强调社会文化特性作为儿童学习与发展中介物的关键作用,重视儿童与同伴、成人、情境、事件之间的敏感性、互惠性及回应性关系。[11] “学前融合教育生态系统模型”的研发经验充盈着强烈的社会文化特性,提倡基于欧洲多国家、多民族、多语言的多元文化情境建构“文化适宜”的学前融合教育质量框架。一方面,“社会—文化”取向的儿童观认为“残疾”与“特殊教育需要”扎根于特定的社会文化基因,提倡在“优势(潜能)为本”观念中思考学前融合教育情境中的所有儿童“参与了多少”和“学习到了什么”,而并非提前预设特殊儿童“不能学到什么”及其可能产生的消极效应。[12]另一方面,“社会—文化”取向的早期教育质量观提倡建构整合通用的质量评估指南,而并非直接设定标准化指标评价工具。各国则因地制宜进行本土调适,避免陷入质量内涵机械还原与评估情境单一局限的困境。

(三)方法论参照:从“输入—输出”到“结构—过程—结果”的质量框架

纵览全球学前教育质量改革的浪潮,从国际组织与国家层面高屋建瓴地颁布标准、建构学前教育质量框架及质量监测体系,已成为提升学前教育质量的重要手段。[13]欧盟委员会幼儿教育与保育工作小组与欧洲儿童基金会于2014年联合发起《关于幼儿教育与保育质量框架关键原则的提案》,呼吁欧盟成员国将“质量”作为幼儿教育与保育工作的优先事项,并提出“结构—过程—结果”的欧洲质量基准框架。[14]该框架超越以往教育质量评估“输入—输出”的单向路径,基于动态建构质量意义的立场,为欧洲“学前融合教育生态系统模式”的思路设计提供了重要的方法论参照。其中,结构性质量(structural quality)着眼于学前教育系统如何被设计与被组织,通常包括园所的安全标准、物理环境、师资水平、师幼比、课程设计等要素。过程性质量(process quality)则聚焦学前教育内部教育实践中的三大关键质量,包括师幼互动、同伴交往、家园共育。结果性质量(outcome quality)则关切学前教育与保育给予儿童、家庭、社区及社会的收益与回报。[15]该框架特别强调所有儿童在身体、情感、道德、精神等维度的全面健康成长,以便为培养终身学习者奠基。

二、欧洲“学前融合教育生态系统模式”结构与特征

(一)“学前融合教育生态系统模式”的目标、原则及路径

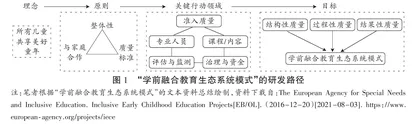

科学有效的质量评估工具研发应具有明确的目标、清晰的原则以及切实可行的实施方向。在联合国2030年“确保融合与公平的优质教育,促进所有人的终身学习机会”总体发展目标的强力呼唤下,“欧洲特殊及融合教育发展署”牵头领导及欧洲各国教育部门的通力合作下,拟作为欧洲各国学前融合教育质量评估与改进框架的“学前融合教育生态系统模式”在一个核心理念、三大基本原则、五大关键行动领域的研发路径中逐渐显影。(见图1)它糅合欧洲各国专家意见、学者智慧及家长叙事,意图回答一个核心问题:欧洲国家的高质量学前融合教育应该由哪些结果性、过程性、结构性的质量要素构成?“学前融合教育生态系统模式”研发小组旨在通过对社会文化多样性与质量生成动态性的辨识,建构全欧洲适用的学前融合教育质量要素基本框架,为欧洲各国识别和消减学前教育不公平、监控和实现学前融合教育可持续发展提供强有力的质量评估与改进工具。

为实现上述目标,研发小组首先审查了欧盟委员会提出的幼儿教育与保育质量框架,灵活借鉴该质量框架的关键原则确立出“学前融合教育生态系统模式”的三大原则。[16]第一,整体性原则。整体性原则一方面是指儿童发展的整体性,即在教育过程中以儿童整体发展为中心,以促进儿童积极参与作为幼儿教育与保育情境中日常决策的前提;另一方面则要求从整体主义视角将影响学前融合教育质量的外部要素整合发力,将质量提升的愿景落地深耕。第二,与家庭合作原则。学前教育与保育的服务提供者应主动寻求与家庭建立发展性伙伴关系,尤其是要对处境不利儿童家庭的教育提供指导与支持。第三,质量标准原则。学前融合教育不能仅仅依靠理想主义的修辞与道德层面的呐喊,而必须建立切实可行的质量标准。在质量标准的设计与研发中,特别强调在教育总体目标与儿童个体发展、高质量教育的主要特征与跨文化背景的多元特质之间寻求平衡。

在三大原则的牵引指导之下,研发小组从融合教育视角确立并概念化学前融合教育质量提升的五大关键行动领域,分别为:(1)准入质量(Access to quality ECE for all children),即所有儿童获得高质量学前教育;(2)专业人员质量(Workforce quality);(3)课程/内容质量(Quality curriculum/content);(4)评估与监测(Evaluation and monitoring);(5)治理与资金支持(Governance and funding)。[17]五大主题交相辉映之中,研发小组在具体研发过程中遵循严谨专业的科学路径以确定高质量学前融合教育的基准要素与一般特征。首先,组建合作研发伙伴共同体,合作伙伴为来自欧盟28个成员国(其中英国分别代表英格兰、威尔士、苏格兰)以及挪威和瑞士的80余位专业人员,具体包括四大类:(1)实践者,即学前融合教育一线从业者,包括融合幼儿园教师、园长、特殊教育协调员等;(2)研究者,即欧洲各国学前教育、融合教育领域的科研人员;(3)政策制定者,即欧洲各国教育部门的代表人员;(4)欧洲各国处境不利儿童的家长代表。由专家学者及利益相关者组成的研发团队确立了让所有儿童“共享美好童年”的学前融合教育价值愿景,明晰了“学前融合教育生态系统模式”作为学前融合教育质量评估与改进的工具定位,对“该模式作为欧洲通用的基本质量框架+各国基于社会文化背景进行调整与改变”的行动思路达成一致。其次,分析典型的优质个案,总结优质学前融合教育的主要特征。研发团队中的实践者与研究者分别提供一所本国的高质量学前融合幼儿园作为典型个案,并提交自陈提案(self descriptive proposals)对将该园所视为优质学前融合教育服务的重要因素与主要挑战进行描述。研发小组对各国代表提交的30余份自陈提案进行公开讨论,最终审查确定融合理念与全纳质量最佳的8所融合幼儿园作为优质个案,接受专家团队的考察、访问、分析与总结。[18]最后,通过自下而上的方式确立高质量学前融合教育的主要特征,形成“学前融合教育生态系统模式”的基础框架,供欧洲各国进行社会可接纳与文化相适宜的改编。鼓励欧洲各国参照该框架研发本土化工具进行学前融合教育质量评估,在社会文化生态情境中形成“评估实施—结果反馈—行动改进—质量提升”的作用机制。