高校学前教育专业学生就业力模型的构建与应用

作者: 陈晓铖 甘露 杭梅

[摘 要] 在职前培养阶段关注和提升学前教育专业学生的就业力,可以提高学生毕业后对幼儿园教师职业的适应能力,从而有助于降低幼儿园教师的流失率。在借鉴已有相关研究的基础上,本研究通过深度访谈自编《学前教育专业学生就业力量表》,经过项目分析、探索性因素分析和信效度检验,确立了包含专业素养、职业素养、人格特质、教育情怀四个维度的学前教育专业学生就业力模型。运用此量表对当前学前教育专业学生就业力现状进行调查,结果显示当前学前教育专业学生的就业力总体处于中等水平,但在年级、性别、培养性质、社会实践次数上存在显著差异,并且可以分为“落后型”“卓越型”“潜力型”“功利型”“均衡型”五种潜在类别。为提升当前学前教育专业学生的就业力,高校应以教师与学生为主体,立足课堂,开展一流教学,培养学生参与科研与创新的意识;积极发挥课程思政功能,帮助学生坚定职业使命,增强职业自信;在促进实习实训基地发展的同时,积极建构并发挥“第二课堂”的延伸作用;辩证审视“人职匹配”的重要性,重视通过工作现场的培养过程重新构建学生与职业的“二次匹配”。

[关键词] 就业力;学前教育专业学生;专业素养;职业素养;人格特质;教育情怀

一、问题提出

习近平总书记在十九大报告中指出,就业是最大的民生。随着“二孩、三孩政策”的相继出台,有着“稳定环境”和“市场缺口”特征的幼儿园教师职业已被媒体看涨为下一个乘势而起的热门行业。可是这一“大好局面”似乎隐藏着一些不安因素。多个对学前教育专业普通师范生及乡村定向师范生的调查结果表明,学生的专业认同或从教意愿总体处于中上水平;可如果对专业认同的结构进行分解并调查就会发现,虽然学生对学前教育专业的了解程度较高,但对学前教育专业的身份和发展认同较低。[1][2]这种“认识但不认可”的复杂心理似乎也深刻凸显了当前国内幼教领域就业率和流失率的“双高现象”。以教育部直属高校2020年毕业生就业质量报告的调查结果为例,教育行业在本科生的就业领域中位居第一,学前教育专业的就业率排名也处于前列。但是另一项针对全国六省市的调查发现,超过三分之一的幼儿园教师表露出离职倾向,[3]而男性幼师、民办幼师更是幼儿园教师队伍流失中的“先锋队”与“主力军”。[4]高流失率一直是我国幼儿园教师队伍建设亟待解决的难题,针对这一情况,已有研究较多从工资待遇、晋升通道、工作压力、社会地位等外部环境因素中分析原因,[5][6][7][8]然而这一困境的出现是否也与幼儿园教师在面临不断上移的职业要求、复杂多变的舆论环境以及愈演愈烈的内卷压力时存在应对能力和个性品质的“供需错位”,从而主动或者被迫放弃幼教工作有关呢?作为高校的研究者,若能回归本源,反求诸己,从幼儿园教师的职前培养入手,在学前教育专业学生的就业能力中去寻找解开这一局面的钥匙,将兼有理论创新与现实紧迫的“双重意义”。

就业能力,也称作就业力(Employability),这一概念最早由英国的贝弗里奇(Beveridge)从对当时英国社会存在的失业问题成因的探讨中所提出,[9]其作用是用来判别劳动者是否具有工作能力。[10]国外学者就业力的研究思路从20世纪50年代至今,经历了从工作态度—工作能力—工作特质的路径发展,研究重点也相应从如何使劳动者获取并保持就业机会转向个人如何维持就业力以适应瞬息万变的工作和社会环境。[11][12]国内有关就业力的相关研究主要从2000年开始,研究对象集中于高校学生,研究内容侧重于内涵剖析、策略培养等方面,学者普遍认为就业力的概念应从单纯与工作相关的技能扩展至一系列与岗位相关的资源与特质,并通过设置就业课程、树立就业观念、营造就业环境、提升综合能力等策略来提升学生的就业能力。[13][14]

在就业力的相关研究中,不可或缺的一环是厘清就业力测量的结构要素。当前我国对于大学生群体就业力的测量研究呈现出三种方式:一是基于国家或地方本科院校的人才培养或筛选定位直接划分就业力的结构;[15][16][17][18]二是直接借鉴西方学者的某一就业力模型来分析国内大学生就业力的现状和影响因素;[19][20][21][22]三是根据学生的培养特征或就业力的影响因素修正西方学者的某一就业力模型。[23][24][25][26][27][28][29][30]已有研究的趋势与结果表明对大学生就业力的测量仍有三方面的提升空间:一是已有研究都基于单个理论模型,未能充分考虑国外理论框架与国内大学生就业力测量的匹配程度,也未能全面整合与发挥不同理论基础的优势与特色;二是当前的研究对象多数是广义的大学生群体,未能深层审视某一类别或专业学生群体就业力的结构脉络,尤其是对师范生群体乃至学前教育专业学生就业力的精准测量鲜有研究;三是在少量的关于某类大学生群体就业力结构的研究中,研究者对专业情境在结构指标中的嵌入较为生硬,对学科特性在结构内涵中的挖掘不够深入,且过于关注知识与技能在就业竞争中的显性作用,而未能重视特质匹配与情怀认同在就业力结构中的隐性效果。

如前文所述,关注学前教育专业学生就业力的培养或许可以在一定程度上从源头促进我国幼儿园教师流失、师资薄弱等难题的解决,但目前仍欠缺具备理论兼容与学科适配的学前教育专业学生就业力的结构模型来科学评价其就业力的现实状况。因此本研究试图基于多元理论视域,构建能体现学前教育专业独特内涵、综合考虑学前师范生职前专业素养与职后人岗匹配等因素的就业力模型,并以此为工具评估其就业力的现状特征、影响因素与提升路径。

二、研究1:学前教育专业学生就业力的模型建构

(一)理论模型

对于大学生就业力结构的测量并无统一标准,研究者通过文献分析概述为三种较有影响力的理论模型:侧重于“专业能力取向”的USEM模型,侧重于“职业发展取向”的Career EDGE模型,侧重于“个体特质取向”的心理—社会模型。以上三种模型中的部分理论体系与结构均有其可借鉴之处,但也反映出了与学前教育专业和中国就业力市场背景不够契合的“水土不服”。因此本研究将在以上三种理论模型的基础上进行修正与界定。

英国学者奈特(Knight)和约克(Yorke)提出的USEM理论,构建了由学科理解力、技能、自我效能感及元认知能力组成的可雇佣性模型。[31]这一模型结构强调了自我对于专业知识、技能的理解与监控,但未足够重视市场与岗位所需的就业素质。结合学前教育专业独特的课程设置及培养模式,研究者认为该模型中包含的对专业理论和技能的掌握是学前教育专业学生就业力结构中不可或缺的基础层面,故提出第一个维度——专业素养,具体包括学前教育专业学生需掌握的心理学、教育学等基础理论以及“五大领域课程”、专业艺术课程等的知识与技能。在独特的岗位需求之下,专业素养是每一个求职者所必备的关键要素,也是本研究就业力结构中的外显因素。

普尔(Pool)和史威尔(Sewell)提出的Career EDGE模型,包含职业发展学习、工作与生活经验、学位专业知识和技能、共同能力四个维度。[32]这一模型结构相比USEM理论更为通俗简明,且更加重视学生在职业中必备的技能与经验。基于幼师岗位的特殊需求与该理论结构中职业发展学习、工作与生活经验这两个层面的契合程度,研究者提出学前教育专业学生就业力结构中的第二个维度——职业素养,即在求职过程及之后的职业生涯中应具备的除学科专业知识与技能之外的能力与个性特质,具体指向学生在职前情境中表现出的对计算机多媒体技术的运用,在教育实践中展现出与人交往的个性特质,在就业招聘中具备的获取信息、考前准备与临场发挥的能力和特质等方面。良好的职业素养是获得工作以及在工作中站稳脚跟的重要因素,它同样属于就业力结构中的外显因素。

富盖特(Fugate)等人提出的心理—社会模型,将就业力分为职业认同、个人适应性、社会与人力资本三个要素。[33]相比前述两种模型对“硬技能”的重视,心理—社会模型更为强调个体特质在就业中的作用。教育家乌申斯基说过:“在教育工作中,一切都以教育者的人格为基础。”学前教育专业作为幼教工作者的摇篮,其在对学生的培育过程中也尤为重视对学生的人格塑造和情怀培养,而这一做法与心理—社会建构观中的“以人为本”理念不谋而合。

作为就业力的主体,无论是从自身特质、环境、薪资或工作性质出发,求职者必须要考虑的是自身与职业之间的匹配度与适应度。帕森斯(Parsons)在《选择一个职业》一书中指出,“与职业相匹配是职业选择的焦点”。他认为,每个人都有自己的个性,这种个性形成相应的人格特质,每个人的人格特质都有所不同,职业意向就会在寻找职业的过程中形成。[34]由此可见,人格特质在工作需求的适应方面具有助推作用,而不同的岗位需要不同的人格特质。借鉴心理—社会模型的个人适应性维度,研究者提出学前教育专业学生就业力结构中的第三个维度——人格特质,并将其作为就业力结构中的内隐因素,主要是指学前教育专业学生基于“人职匹配”应具备的独特个性特征,具体到学生的职前表现而言,指向其在校时应对和处理学习与实践中的各种问题或关系时所展现出的个性心理特征。这些个性特质必然具有针对性和特殊性,因而将其作为就业力的人格层面来考察是适切的。

综合考虑我国的文化环境、就业市场及社会需求,并结合教育部颁发的《幼儿园教师专业标准》和《学前教育师范生教师职业能力标准》中的内容,不难发现,教师的道德品质作为个人内在特质在就业中的重要作用呈上升态势。借鉴心理—社会模型中的职业认同维度,研究者提出学前教育专业学生就业力结构中的第四个维度——教育情怀,同样属于就业力结构中的内隐因素,主要指学前教育专业学生不仅热爱将来任教的幼师工作,而且会督促自身在专业领域上不断发展。作为就业力结构中的动机层面,其在就业力中的作用不言而喻。

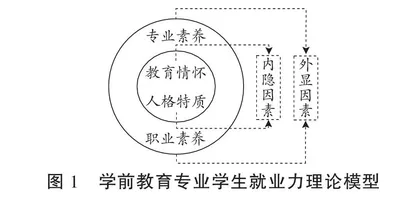

综上所述,本研究中学前教育专业学生的就业力的理论模型包含四个维度:专业素养、职业素养、人格特质、教育情怀。如图1所示,人格特质和教育情怀作为就业力结构中的内隐因素,它指向了个体就业能力的上限层面,职业生涯中一位有深度、有温度且自发热爱所在岗位的教师更容易受到园方青睐,也更有热情与使命发展自己的事业。但与此同时,学前教育作为一门“实践型”专业,幼师作为一种“职业性”行业,专业素养和职业素养作为就业力结构中的下限层面,其外显因素的基础保障作用不可忽视。否则,一切对于人格与情怀的渲染都将成为无源之水和无本之木。

(二)研究对象

本研究通过自编量表对江苏省师范院校大一至大四的学前教育专业学生进行调查,通过调查数据实证检验理论模型的测量指标。之所以把四个年级学生都作为研究对象,而不是只选择大三和大四年级,原因在于学前教育专业就业力结构内涵的独特性和人才培养的特殊性。本研究中就业力的理论模型是包含能力素养、个性特质及教育情感的综合体。就能力层面而言,专业艺术的课程及其相关的实践活动开展于中低年级,高年级学生由于课程设置及教师招聘笔试等因素引发其学习内容由技能向理论转移,而在专业技能中占核心地位的钢琴、舞蹈、唱歌、绘画等技能的巩固需要长时间的系统练习,因此中低年级学生对专业技能的准备度与熟练度未必低于高年级学生;就情感和个性层面而言,教育情怀的浸润滋养和人格特质的塑造锤炼也并非随年级增长呈线性发展趋势,其专业情感与实践智慧更可能通过对专业学习与教育实践中的关键事件进行反思和内化而形成。因此考察不同年级学生的就业力水平,有助于调查数据的真实客观。

样本1:选取江苏省5所师范院校大一至大四530名学前教育专业学生作为被试。剔除答题时间小于120秒和整份均选同一个答案的量表,共得到474份有效数据。其中包含103名男生,371名女生;78名大一学生,105名大二学生,143名大三学生和148名大四学生。此部分数据应用于研究一中的项目分析和探索性因素分析。

样本2:在江苏省8所师范院校随机选取600名学前教育专业学生作为被试进行研究。剔除答题时间小于120秒和整份均选同一个答案的量表,共得到552份有效数据。其中包含122名男生,430名女生;42名大一学生,140名大二学生,240名大三学生和130名大四学生;384名乡村定向师范生和168名非定向师范生;社会实践次数为极少的学生有34名,次数为较少的学生有108名,次数为一般的学生有186名,次数为较多的学生有158名,次数为很多的学生有66名。此部分数据应用于研究一中的效度分析、内部一致性分析及研究二中的就业力现状调查。