屏幕正在养成“问题儿童”吗?

作者: 陆文祥 李晓巍

[摘 要] 由于当前关于屏幕暴露与学前儿童问题行为关系的已有研究存在相互矛盾的观点,因此有必要进一步澄清两者之间的关系,为规范和引导学前儿童的屏幕使用提供科学依据。本研究经过文献检索和筛选,纳入43篇量化研究中的48项独立样本和76 049名被试数据进行元分析,结果发现,学前儿童屏幕暴露与问题行为呈低程度的正相关(r=0.169);被试年龄和暴露时长对两者关系的调节效应显著,0~3岁儿童屏幕暴露、过度使用电子媒介与问题行为的正相关程度更高;媒介类型与研究设计对两者关系的调节效应均不显著。为促进学前儿童在数字时代的健康成长,家长应正视电子媒介的客观存在,树立积极的教育态度,通过规范自身的电子媒介使用习惯,提前为儿童筛选具有教育意义的媒介内容,限制儿童使用媒介时间,积极参与儿童媒介使用过程等方式,尽力避免电子媒介对学前儿童的不良影响。此外,社会各方也应积极关注学前儿童屏幕暴露,共同助力家庭媒介教育。

[关键词] 屏幕暴露;媒介使用;问题行为;元分析

一、问题提出

屏幕暴露(screen exposure)指个体接触屏幕类电子媒介的一系列活动。[1]随着信息技术的快速发展,以智能手机、平板电脑等为代表的新兴电子媒介走进千家万户,它们与电视、计算机等传统电子媒介共同构成了儿童生活中的媒介生态。作为数字原住民,学前儿童超前接触、过度使用电子媒介已成为普遍现象。调查显示,98%的学前儿童在4岁前接触过一种以上的电子媒介,[2]多数学前儿童在1岁前就接触过电子媒介,这远早于他们能操作和理解电子媒介的年龄。[3]除过早接触之外,媒介使用时长的问题也不容乐观。大部分学前儿童日均使用时长超2小时。[4][5]这一现象引起了学界对屏幕暴露的广泛关注与担忧。为此,研究者展开了多项研究,发现屏幕暴露对学前儿童的学习与发展造成了一系列消极影响,包括情绪和行为问题、[6]执行功能发展迟缓、[7]睡眠问题等。[8]可见,电子媒介作为学前儿童生活中无处不在的要素,已然成为影响学前儿童学习与发展的重要因素之一,因而有必要重视对学前儿童屏幕使用的规范与引导。

然而,屏幕暴露与学前儿童发展的关系并不仅是简单的负相关,不同研究之间存在相互矛盾的观点,[9]导致难以明确应如何规范和引导学前儿童使用电子媒介。因此,有必要针对学前儿童屏幕暴露的有关研究中存在争议的主题,进行澄清和说明,为学前儿童科学使用电子媒介提供明确且充分的参考依据。在当前有关的研究结论中,学前儿童屏幕暴露与问题行为的关系是主要的研究争议之一。其中,有的研究证实了屏幕暴露对攻击性行为、情绪问题、注意力缺陷、同伴交往问题等的消极影响。[10][11]例如,梅米特(Mehmet)发现,学前儿童在1岁和3岁时的屏幕暴露时长可以显著正向预测其7岁的注意力问题。[12]齐默曼(Zimmerman)等人发现,儿童在学前阶段越频繁看电视,进入小学后越有可能欺凌和攻击他人。[13]并且,还有研究发现,不管是内化问题行为(如情绪问题),还是外化问题行为(如攻击行为),屏幕暴露的负向影响作用均显著,且其系数的差异不大。[14][15]然而,也有研究发现,学前儿童屏幕暴露与问题行为并无统计学意义的相关性,这一结论在横断研究和追踪研究中均得到了证实。[16][17]另有研究发现,学前儿童屏幕暴露有可能缓解问题行为,接触含有教育性元素的影视节目或电子游戏的学前儿童会表现出较低水平的攻击性和更高频次的亲社会行为。[18]马雷斯(Mares)等人发现,简单易懂的、重复的、含有亲社会元素的歌曲视频能够有效地激发学前儿童的帮助行为。[19]

关于已有研究结论为何不一致,进一步分析后可以发现,其潜在的影响因素包括年龄、暴露时长、媒介类型、研究设计等。首先,年龄越小,屏幕暴露引发问题行为的风险越高。一项关于2~5岁幼儿屏幕暴露的横断研究发现,年龄越小的幼儿使用电子媒介,其被报告的问题行为越多。[20]托莫普洛斯(Tomopoulos)等人发现,2岁以下的学前儿童更有可能接触不适宜的媒介信息,这是因为家长普遍认为他们看不懂这些信息,接触后不会有实质性的影响,所以家长并不会有意识地让他们回避,[21]但实际上这与学前儿童的问题行为紧密相关。此外,研究发现,0~3岁学前儿童在接触电子媒介时存在迁移障碍(transfer deficit/ video deficit),他们表征能力较低,难以理解电子媒介中的二维信息,无法从中受益,更有可能引发消极的发展后果。[22]

其次,多项研究普遍证实,暴露时间越长,学前儿童电子媒介使用与问题行为的相关性越强。其中,博恩伯格(Boneberger)等人发现,很少使用电子媒介与问题行为关联不大,但频繁使用电子媒介会引发甚至强化问题行为。[23]帕克斯(Parkes)等人发现,相比看电视时间小于1小时的学前儿童,看电视时间持续超过3小时的儿童,其问题行为得分显著上升了13%。[24]塔马纳(Tamana)等人发现,日均屏幕使用时间超2小时的学前儿童出现外化问题行为的风险是时间小于30分钟的学前儿童的5倍,出现内化问题行为的风险是5.9倍。[25]但同时,也有一些研究指出,无论时间长短,屏幕暴露与问题行为均不存在显著的相关性。[26][27]

再次,不同媒介类型与问题行为的关系并不一致,且不同研究中关于此的结论存在矛盾。有研究发现,看电视会强化问题行为,但使用其他交互式电子媒介(如电子游戏、虚拟现实等)与问题行为无关。[28]并且,井上(Inoue)等人发现,相比于完全不接触电子媒介,适当地玩电子游戏似乎是问题行为的保护性因素。对此,研究者认为,这可能是一些益智性电子游戏的功劳。[29]然而,普兰(Poulain)等人发现,看电视并不能预测其问题行为,但使用电脑、智能手机等交互式电子媒介能显著负向影响其后期的问题行为。[30]

另外,研究设计也是影响二者关系的因素之一。对比横断研究和追踪研究可以发现,学前儿童屏幕暴露的短期影响更显著。米斯特里(Mistry)等人的追踪研究发现,学前儿童在前期频繁使用电子媒介,随后逐渐减少使用,并不会引发其问题行为。[31]刘(Liu)等人发现,在追踪数据中,相比于屏幕时间小于2小时,时间大于2小时的学前儿童在4岁时发生问题行为的可能性是前者的1.30倍,在横断数据中是1.76倍。[32]尼拉南(Niiranen)等人发现,儿童在18个月时的屏幕暴露无法预测其5岁时的问题行为,但在5岁时的屏幕暴露与其5岁时的问题行为密切相关。[33]这意味着屏幕暴露会引发学前儿童即时的问题行为,但从长期来看,这种影响可能会逐渐减弱甚至消失。

综上所述,学前儿童屏幕暴露与问题行为的关系究竟如何,以及二者关系受何种因素影响仍待进一步探讨。元分析是对已有研究结果进行综合量化分析的研究方法,是处理和评价相互矛盾的研究结论的有效路径。关于屏幕暴露与问题行为的复杂关系,已有学者采用元分析进行探究,[34][35]为二者关系提供了有价值的结论,但以往研究多聚焦于学龄儿童,目前仍缺乏针对学前儿童的元分析。由于学前儿童的电子媒介使用习惯和能力均不同于学龄儿童,故有关学龄儿童的元分析成果不能直接迁移至学前儿童。例如,多数学前儿童无法独自拥有电子媒介且使用常受家长监管,无法娴熟使用电子媒介且用途较单一(看视频、玩游戏),无法准确理解和分析媒介信息,等等。基于此,本研究聚焦学前儿童屏幕暴露与问题行为的关系,采用元分析技术综合考察已有量化研究结果,为研究二者关系提供更可靠和稳健的参考依据,从而对学前儿童屏幕使用进行科学有效的规范和引导。

二、研究方法

(一)文献检索

首先,进行数据库检索。英文文献检索主要使用PubMed、Taylor & Francis、Wiley、Web of Science、Springer Link、Elsevier Science Direct、Proquest硕博士论文全文数据库、Google Scholar等进行检索,其中学前儿童屏幕暴露以“young children”“preschoolers”“infants”“toddlers”和“media/screen exposure”“television/screen time”“media/internet/screen usage”“television viewing”“video/electronic game”等为关键词,问题行为以“well being”“psychosocial development”“behavior problem”“behavior disorder”“conduct problem”“emotional problem”“inattention”“attention problem”“social problem”等为关键词。中文文献检索主要使用知网数据库、维普期刊网、万方数据库等进行检索,其中学前儿童屏幕暴露以“学前儿童”“幼儿”“儿童”“婴幼儿”和“视屏/屏幕暴露”“视屏/屏幕时间”“电子媒介使用”“电子游戏”等为关键词,问题行为以“社会行为”“问题行为”“行为问题”“情绪”“注意力”“社交”等为关键词。

其次,进行文献追溯检索。依据已检索到的文献资料的引文,追溯查找相关文献。文献检索截止日期为2021年6月。

(二)设定文献选用标准,筛选文献

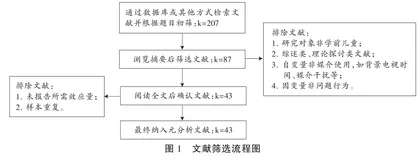

依据以下标准筛选符合研究需要的文献:1.量化研究,排除理论探讨、质性研究及文献综述;2.样本量与测量工具明确;3.包含所需初始效应值(如r值、F值、t值、p值等),呈现清晰,无明显错误;4.研究对象为0~8岁的普通儿童,排除特殊儿童;5.研究数据未被重复使用发表,若重复使用,则选择独立效应值最多的文献;6.文献语言为中文或英文。最终筛选出43篇文献,其中英文文献36篇,中文文献7篇。文献筛选流程图如下。

(三)文献编码与质量评估

对入选的文献进行编码,所需编码特征包括:作者、发表年份、样本大小、被试年龄(0~3岁与3~8岁,若研究样本年龄横跨0~8岁,则以屏幕暴露测量年龄为准)、因变量测量工具、研究设计(追踪、横断、实验)、媒介类型(交互式电子媒介与非交互式电子媒介)、暴露时长、文献质量分数。

参考张亚莉等人编制的元分析文献质量评价量表进行质量评估。[36]评价标准共四点。1. 被试的选取。随机选取计2分,非随机选取计1分,未报告计0分。2. 数据有效率。数据有效率在0.9及以上计2分,在0.8~0.9之间及未报告有效率但清晰描述被试纳入标准或退出原因计1分,0.8以下及未报告任何信息的计0分。3. 测量工具的信度。信度在0.8及以上计2分,在0.7~0.8之间计1分,0.7以下及未报告的计0分;纳入的文献中有1项为实验研究,取理论中值,计1分。4. 刊物级别。CSSCI (含扩展版)、SSCI及SCI(含扩展版)期刊,北大核心期刊,普通期刊以及未公开发表的论文分别计2分、1分和0分。总得分为文献质量分数,介于0~8之间,分数越高,说明文献质量越高。

由同一编码者先后对入选文献进行二次编码,两次编码时间间隔两个月,对两次编码结果进行比对,编码信息一致性为97%。入选文献基本信息见表1。其中,文献质量评价分数均值为4.80,仅有5项研究质量评价分数低于理论中值4,文献整体质量良好。[37][38]

注:CRTT=竞争性反应时间任务;SDQ=长处与困难问卷;FTF=5~15岁问题行为问卷;CSB=社会行为问卷;CBCL/CBQ=儿童行为问卷;BPI=问题行为指标;SSIS RS=社会技能提升评定量表;BASC Ⅱ=儿童行为系统评估问卷;BITSEA=婴幼儿社会与情绪评估问卷(简版);ASQ ∶ SE=年龄与阶段问卷 ∶ 社会与情绪;PKBS 2=学前儿童行为量表(第二版);DSM Ⅳ=心理障碍诊断手册(第五版);PSBS=学前儿童社会行为量表;FACES=早期开端项目家庭与儿童体验调查;P=passive(非交互);A=active(交互);U=unclear(不明);B=both(均涉及),在媒介类型中指该研究均关注交互式与非交互式两类电子媒介与问题行为的关系,在暴露时长中指该研究分别探究过度使用和非过度使用电子媒介与问题行为的关系。

(四)萃取并计算效应值

选取皮尔逊相关系数r作为效应值指标。如文献未报告r值,则使用文献内报告的t/d/β/η2/OR值进行转换。转换公式如下[39]:r=β*0.98+0.05λ(当-0.5<β<0时,λ=-1;当0<β<0.5时,λ=1);r===;d=ln(OR)。