强化整体认知、提升思维水平的小学数学作业设计

作者: 刘莹

课后作业是小学数学教学的一个重要环节,随着基础教育课程改革和“双减”政策的深入推进,如何让数学作业设计焕发出新的生机和活力,成为热门话题。“双减”减的不仅是作业量和作业时间,还涵盖作业内容和形式等,因此,如何结合学科特征,创新合理地设计数学作业,值得广大一线教师思考。本文从控量减负、创新增效出发,分析探讨小学数学作业设计的优化策略。

一、控量减负,确保学生身心健康

小学生的年龄特点在于他们活泼好动,专注力持续时间不长,自我控制力不强,易受外界事物以及个人情绪变化的干扰。因此,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》明确把严格控制作业总量作为小学作业布置的首要目标。作为小学主要学科,如何布置数学作业才能保证在完成教学目标、巩固课堂知识、分层合理地针对不同学生进行培优补差、拓展延伸的同时,不增加学生身心负担?

(一)分析学情,重构设计思路

在日常的教学中,选取贴近学生学情的素材,运用多种教育教学理论,比如最近发展区理论、近因效应、奥苏贝尔的有意义学习理论、遗忘复习策略等,站在学生的立场和角度,深入剖析单元教学中学生需要掌握和理解的新知识以及学生可能遇到的困难和障碍,把学生的困惑点、易错处和疑难点真实地呈现出来;也可以采用更系统科学的方法,将学生的学习过程、结果进行记录与对比,比如在教学班中进行前测、访谈等,了解当下该班学生的已有经验水平状况和心理、情感发展成熟度。作业的设计要凸显深度,指向重点,从更长远的视角,如从低年段内容看到高年段甚至看到未来,渗透知识发展历程和学习要求的递进变化,聚焦数学作业的核心追求。以“三会”为宗旨,使学生透彻理解普遍适用原理,揭示数学知识中最重要的育人价值、思想核心与目标追求,而不是例行公事地布置少量课后习题。作业布置要看到学情,既有深度,又有层次,且落点明确。

(二)教师预做,评估作业总量

在作业布置的数量上,需要明确的一个前提就是数量要适中合理,并不是越多越好,要把握好一个度。尤其在数学学科作业布置上,简单机械性的重复作业往往会适得其反,引来学生不满,“适量”才是最好的配置。所以在日常教学活动中,要防止出现布置像“完成从第×页到第×页”这样随意、粗放型的作业,而应该精心筛选题目。教师可以提前模拟中等水平学生完成一次作业所需的时间,预做作业,把控作业较为耗时的题目。预做作业一方面能预控把握作业时长总量,另一方面也有利于教师更好地规划作业总体设计和精选题目,为学生完成作业提前铺路,做到心中有数,眼中有尺。

(三)家校协同,监控作业时长

由于个体的发展及现况具有差异性,学生完成作业时间存在差异,因此,教师在因材施教的同时,也要关注学生接受程度及个人能力的不同。这时,家校协同显得尤为重要,教师需要家长们的支持和配合,及时反馈学生作业用时,帮助学生养成良好的作业习惯,记录学生作业完成情况,比如整体专注度方面、起止时间、总用时、特别备注等等。教师则根据最近发展区原理评价学生的学习效果和可以达到的提高程度,因材施量给予学生相适应的作业内容和难度,有梯度而不缺温度,及时关注个别完成作业有困难或者用时过长的学生。教师在表达关怀的同时进行托底保障,降低要求并量身定制作业内容,以期实现每位学生都能在自身的基础上获得最适合自己的数学发展。

二、创新增效,提升数学作业质量

从根本上说,减轻作业负担在本质上是要提高课后作业的效益和价值,作业设计应指向发展学生核心素养的课堂教学目标达成,做到重质轻量,重构作业的内容和形式,优化作业设计。那么如何创新设计小学数学作业,才能达到对课堂学习的巩固和延伸?

(一)渗透文化,让数学作业更有高度

良好的数学教育应该给予学生数学素养的浸润和人文价值的传递,这是一种润物细无声的数学文化的滋养。因此,教师在进行作业设计时要重视挖掘资源和渗透文化内涵,拓宽学生的数学视野,呈现活泼多样的方式,加强数学文化的渗透和培养,让学生对数学知识的人文底蕴在整体上形成比较深刻的认识。

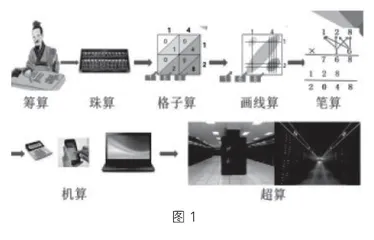

如在设计“乘法竖式”的巩固练习中,可以布置让学生回去查阅乘法竖式的演变过程(见上页图1)的作业,阅读相关的数学文化知识,了解竖式计算从古至今的发展,拓宽与延伸数学史教育,润物细无声地夯实学生的人文底蕴,在作业中渗透数学文化知识。

(二)融入生活,让数学作业更有温度

小学生的逻辑思维能力处于起步阶段,学习经验不足,常以形象思维为主导,而数学学科的抽象性给学生带来了很多压力和挑战,因此个人学习的积极性和兴趣会受到一定的影响。为此,新课标明确指出课程内容的选择要贴近学生实际,有效融入生活内容。数学作业设计要体现生活实际和生活作业之间的紧密性,以实效性和合理性为主要目标,引领学生主动解决和探索生活中的实际问题,深化个人对数学作业的质性理解。因此,教师要找准生活化作业设计的切入点和落脚点,鼓励学生站在数学的角度,用数学眼光和数学思维解决现实问题,感受数学的应用价值,使作业不再是一个强加的过重负担,而是学生成长过程中的一种生活需求、自觉需求和人生需求。

例如,在“三位数乘两位数”一课的课后作业设计中,可以通过挖掘当下生活的数学素材,引发学生共鸣。设计一组应用型作业,当中不仅渗透中国铁路提速发展史,也结合当时疫情下的社会热点,比如爱心托运货物、人员乘车调配等真实情景(见图2),让学生在主题情景中感同身受,在培养数学思维的同时提升民族自豪感。

(三)合理分层,让数学作业更有梯度

学生数学学习差异客观存在,教师要因材施教。因此,要想学生得到更好的发展,必须直面差异,在数学作业设计方面要有分层意识,帮助不同的学生在不同层次水平上获得合适的发展,让每个学生都有所收获,有所进步,既能“吃得饱”,又能“吃得好”。作业设计要兼具挑战性和差异性的统一。

1.作业内容分层——有“的”放矢

首先,薄弱学生可以完成基础性作业,对于加强和挑战性作业不作强制要求。注意应当了解实际学情之后再分层,对于自尊心强的学生,把握分层的艺术性,可以考虑隐性分层。再者,要看到人的发展变化性,注重分层的动态性,即使是基础薄弱的学生,也能通过自己的不懈努力、家长鼓励、教师帮助而获得进步,教师可根据每天各班的教学情况对规定时间内的作业进行分层布置,因材施教,鼓励每个层次的学生都能获得相应的提升与发展。

例如,针对“鸡兔同笼”问题,教师可以设计三组分层作业。

A组:

①已知鸡兔同笼,现在一共有34个头,110只脚,问鸡和兔分别各有多少只?

②有羊和鹅共40只,它们共有112只脚,问羊和鹅分别各有多少只?

③六年(1)班共42名学生去公园划船,其中每条大船可坐6人,小船坐4人,共乘坐8条船且恰好坐满,问大船和小船各有几条?

B组:

①一个笼子里有鸡有兔,小红数出笼子里总共有134只脚,还知道兔子比鸡少4只,问鸡和兔分别各有多少只?

②六年(1)班抽中20名学生体能测试,平均成绩是79分,其中男生的平均成绩是75分,女生平均成绩是85分,求20名学生中男生、女生各有多少人?

C组:

①小明摆摊进行义卖,共卖出去20把雨伞,其中长柄伞每把20元,折叠伞每把12元,最后小明得到280元,问小明卖出去几把折叠伞?

②100个人拼了100个模型,老师每人拼3个,学生3人拼一个,求老师和学生各有多少人?

类似的作业还有“用估算解决问题”“找规律”等等。

2.作业形式分层——有“章”可循

不同的作业形式可以调动学生的兴趣与积极性,教师可以采取积分式作业设计,满足学生的实际学情。以“整数的四则混合运算”为例,设计作业题目时,可将练习题分为概念题、计算题、应用题、提升思维题。能够完成判断、明晰运算顺序等概念题,每题积1分;能够正确填空比如“填入一个相同的数,使等式成立6×( )=45+( )”,积2分;能够正确计算“(387+25)-2×13=”等计算题,积3分;能够灵活运用四则运算解决问题“学校的花园种植了两种颜色的玫瑰花共840株,其中红玫瑰有15行,每行24株,假如黄玫瑰有8行,问黄玫瑰每行多少株?”,积5分。以此类推,学生可以自由选择不同分值的题目,但是每种类型都要选择至少一道题,只要完成20分的积分值,就算完成了作业。由此,能力较强的学生可以选择分值较高的题目,这样既能减轻作业量,综合思维也能得到锻炼。而较为薄弱的学生由于基础不足,可以从概念题和计算题入手,先夯实基础,再尝试挑战稍难一些的题目,给自己定下一个小目标,使自己的能力得到循序渐进的提升。

总之,对于小学数学作业设计,教师应多一些实践意识、创新意识、大局意识,必须明确作业中的核心问题和深层问题,促进学生的发展,实现课堂教学的育人价值。

责任编辑 罗 峰