基于可视化环境实施小学数学差异化教学策略的实践

作者: 潘光志

由于数学学科特点及小学生认知发展的差异性,为使每个学生都能在数学学习中得到相应的提高与发展,教师需要实施差异化教学。在教学实践中,教师要根据具体的教学情境,灵活进行可视化环境中的三大要素的内容设计与时机选择,使其对差异化教学提供支持与帮助。

一、基于微课等可视化资源的差异化教学策略的实践

1. 差异化设计可视化资源内容

以微课为代表的可视化资源可以为学生自主学习提供支持,在学习的各阶段(课前、课中和课后)发挥重要的作用,可以缩小学生之间原认知水平的差距,拉近知识起点,弥补课堂学习的疏漏,有助于提升班级授课的效率及学生的自信心。由于学习对象的差异性,可视化资源在设计时要注重体现这种差异性,做到资源的“精准投递”,以满足学生的差异化需求。

例如,在《多边形面积公式推导》的微课中,可展示两种面积公式推导思路,一是从剪、拼等方法进行等积变形,二是从动态几何的方法进行等积变形。第一种思路是常规思路,也是教材的编写思路,第二种思路则涉及极限思想等,是不常见的拓展性思路。

2. 差异化方法应用于可视化资源教学中

这里的“差异化方法”既指教的方法,也指学的方法。

在教的方面,由于课前、课中与课后三个阶段的资源投放的目的不同,所以其着重点也有所不同。课前投放可视化资源的目的是了解和缩小学生学习起点的差异,所以资源以基础的数学知识或技能为主,同时辅以学习单等配套资源。课中投放可视化资源的目的,是帮助学生在课堂中开展同时异步的按需学习,所以资源要更加丰富和有层次性,满足学生需求。课后投入可视化资源的目的是拓展提升,所以资源应以课外知识、数学文化、拓展内容为主。

在学的方面,由于学生间存在差异,所以要对不同类型的学生作出差异性的辅导,帮助学生使用适合自己的学习方法展开自主学习。课外没有教师进行现场辅导,学习策略显得尤为重要。学生可以通过学习单了解自主学习的目标与任务,然后进行测评,通过评价反馈(最好是线上智能反馈)了解自己的学习起点,最后根据学习单的对应提示进行学习。具体的学习策略包括选择资源、回看视频、记录困惑、提出问题、重复测评,等等。

二、基于思维导图等可视化工具的差异化教学策略的实践

1. 应用可视化工具展示差异性思维起点

可视化工具作为一种展示认知的图像类工具,可以帮助学生将头脑中碎片化的信息进行汇集、归纳、创新,有助于学生理解知识的内在联系,形成系统的知识体系,增强知识应用和迁移的能力。将知识可视化工具应用于数学学习中,可以很大程度地呈现学生思考过程与知识结构,展示出学生间的高阶思维发展差异,为了解学情与精准教学提供充分的“证据”。

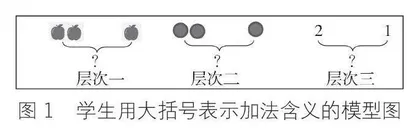

例如在一年级《图文解决问题一》一课中,学生要学习用“大括号”表达“合并”的含义,用图示来建立加法模型。学生自主选择素材画出表达加法含义的图示,主要呈现出三个思维发展层次,从层次一到层次三,抽象性逐渐增强(如图1所示)。这种思维发展的差异性又正好成为优质的生成性教学资源,在对这些资源的讨论、质疑等活动中,学生的思维自然得到了发展。

又如在六年级《平面图形的面积》这节复习课中,教师可让学生将小学阶段学习过的所有平面图形面积的计算公式及推导方法,以思维导图的形式呈现。

2. 应用可视化工具提升差异性思维水平

小学生大多数处于具体运算阶段,其思维运算需要具体事物的支持。数学学科的抽象性等特点要求数学教学要重视学习过程的形象和直观。利用可视化工具,可以将抽象的数学知识转化为图像等简洁明了的可视化信息,丰富知识的表征,降低知识的难度,提升教学的效率。更重要的是,通过可视化工具的运用,能促进学生对数学知识本质的认识,拓展学生思维的深度与广度,提升学生的数学思维水平。

例如小学三年级《集合》一课,教师先出示如下表格,然后提问:参加这两项比赛的同学共有多少?

由于表格内的信息较多,且存在有学生参加两项比赛的情况,学生不能马上得出答案。这时,教师出示两个不同颜色的空心圆圈以及参加比赛的姓名卡片,请学生利用这些学具将表格的信息表达出来,即请学生自主“创造”韦恩图。学生呈现了三种摆法,如图2所示。由于本题的条件是有重复元素的两个集合,所以摆法三才是正确的。但摆法一和摆法二也显示出了学生的思维差异,其中摆法一比摆法二的抽象水平更高。针对此情况,教师请学生对三种摆法进行投票、评价与质疑,帮助学生建立有交集的韦恩图模型。接着,教师又出示并集和包含两种集合关系的韦恩图,请学生尝试根据图意编写条件。这个任务的要求更高,可以促进思维水平较高的学生的思维从抽象到具体,进一步培养这部分学生的数学抽象思维与应用意识。

三、 基于数据分析等可视化技术的差异化教学策略的实践

1. 基于可视化技术进行学情差异的诊断,优化教学环节

对学情的掌握是精准教学的基础,是实施差异化教学的前提条件之一,但课堂教学本身是一个动态的过程,学生的学情也处于时刻变化的状态,所以教师对学生间的差异难以实时把握,不能满足差异化教学的需要。数据可视化技术可以帮助教师将实时收集的数据进行分析,直观获取学生的学习过程、学习效果等信息。这些信息又将为教师的教学提供依据,帮助教师判断教学进展,适时实施课堂干预,并制定针对性较强的差异化教学方案。

例如在六年级《平面图形的面积》一课中,学生出示了多样性的知识归纳方式,教师没有马上评价这些答案的正确性,而是发起了即时投票,票数以条形图的方式呈现。随着投票过程的开展,图像发生着动态的变化,直观地反映出学生的学习效果与认知情况。根据真实、实时生成的反馈,教师发现学生对于几种答案并没有明显的偏向,但对于其中一种结论却一致地不予认可。于是,教师改变了预设的教学流程,将原定的看书本、找正确答案的教学过程改为学习小组对图形进行答辩。基于可视化技术,学生的差异性思维发展状态得以直观显现,为课堂的智能干预与精准教学提供了实证支撑。

2. 基于可视化技术开展探究实验,促进知识理解与内化

数学探究实验是支持学生数学知识构建与知识内化的重要学习内容,基于可视化技术开展探究实验,能促进学生对数学知识本质的认识,不同程度地加深学生对数学知识的理解。

例如在“三角形三边关系”的教学中,由于学具的限制以及操作存在误差,学生在操作活动中得出了“当两条线段的长度之和等于第三条线段的长度时,也能围成三角形”的错误结论,导致学生对三角形三边关系产生疑问。部分学生虽然能从“两点间线段最短”的角度正确理解三边关系,但无法说服出现错误的学生群体。学生也为之进行了一场激烈的争论。这时教师可利用数学画板引导学生进行探究。

基于可视化环境实施小学数学差异化教学策略,充分利用了可视化环境中的可视化资源、可视化工具与可视化技术,提高了学生数学学习的兴趣,培养了学生的数学核心素养。

责任编辑 罗 峰