艺术唤醒未来

作者: 魏文琦 黄博彦 邱嘉亮

走在珠海市文园中学的艺术楼里,如同走在一条艺术的甬道上,橙黄的木条规律地贴在墙边与楼顶,深浅交替地指引向一端的出口。这是由艺术家倾力打造的艺术空间,木条上点缀着学生稚嫩却充满奇思的作品,白炽灯光折射在暖光的空间里,满满的都是艺术气息。无论是艺术走廊的打造,还是艺术与图书馆结合的“X综合客厅”,都是文园中学对学生的责任与坚持——把学生的美育课程置于美的环境之下。在珠海市香洲区第二十一小学一楼的课室中,垂落的藤与裸露的墙,也给学生们提供了一个有温度的、能感受材料本身的空间……

近年来,珠海市各校贯彻“以美育人、以美化人、以美培元”的理念,把美育纳入学校人才培养全过程,致力于提高学生的审美能力和人文素养,用艺术唤醒未来。

立足队伍建设,美育师资互学共研

教师是教学活动的主体,肩负着教学设计、教学组织、教学实践等职责,校内的整个教育过程有赖于教师的指导与推动。教师教学实践的质量也关系着教育目的能否实现,对教学质量起着至关重要的作用。

强化队伍,配齐美育教师

美育的落实、学生人文艺术修养的发展需要依靠丰富高质的艺术课程,课程的开展需要足够的教师。为更好地满足学生艺术课程的学习需求,珠海市需要配备艺术教师1567名,然而截至2021年,专、兼职艺术教师共1384名,距离需求仍有一定差距。

为了缓解师资不足的问题,珠海市教育部门创新工作思路,采取多种途径努力配齐美育教师。其一,争取增加编制,加大专职美育教师招聘力度,每年上报美育教师招聘计划向全国公开招聘,缓解美育教师结构性缺编问题。其二,采取临聘、兼职和区域内借调等措施,以政府购买服务的形式,向社会服务机构聘请优秀专业人才担任学校的兼职艺术教师。这两项举措,一项着眼未来,以编制吸引更多人才投入艺术教育行业,引导艺术人才就业方向;一项立足当今,调配社会资源快速增加教师数量,开齐开足上好美育课,以解当前学生艺术学习燃眉之需。

创新研修,提高专业能力

教学活动是一项实践活动,除了制度层面的指导与督促,更需要实践层面的突破。艺术教师除思想政治素质、教学能力和专业理论的提升,也需要专业技能的不断打磨。珠海市着力提高教师教学能力与专业能力,为教师专业成长提供多种渠道。2021年度,全市举办各级各类教研活动65次、美育师资培训活动20次,帮助880名受训教师提高业务素质。

以书法教师培训为例,2021年改变了以往报名集中于同一个学校连续培训3天的方式,分设市区、西区2个班,并分别在3所学校举行,受训教师覆盖面更大,为120名教师提供了学习的机会。考虑到教学与书法都是实践活动,培训组织部门还丰富了施培主体,包含书法家和优秀书法教师,并丰富培训模式,在为受培教师上课的基础上增加了临摹指导,切实提高教师业务能力。

各区、各校积极探索以受训者为主体的研修模式,根据各学科艺术教师的现状量身定制了培训方案。如斗门区由教师发展中心牵头组建了多个教学研究共同体,包括国画教学研究共同体、版画教学研究共同体、合唱教学研究共同体、器乐教学研究共同体等,他们定期进行集体备课和课堂教学研讨。高栏港经济区开展了多次美术教师专场培训,内容有:油画创作欣赏、传承古元精神、行书创作与展览结合、手机摄影、民间剪纸技术、草编教学、舞蹈创作、版画教学、书法教学技巧与实践等;面对音乐教师,开展了器乐教学中学生音乐素质与创造思维培养研究、童声合唱的指挥和训练等培训。

2015—2016年,珠海市先后成立了歌唱、器乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、合唱、陶艺、油画、版画等11个中小学艺术工作室,并出台了《珠海市艺术工作室管理办法》,评选出优秀专业教师担任工作室主持人。市教育局为每个工作室提供一定的工作经费,用于业务研讨学习和开展美育教学活动。工作室各具专业特色,在各专业发挥了引领辐射作用。

冉锐的合唱工作室“合唱薪火相传,育人初心永存”,多次邀请国内知名专家为工作室成员及全市范围内有合唱知识需求的教师进行培训,并带领学生走向国际,将中国传统诗词文化从国内唱到国外,在世界合唱大奖赛中获得青年混声组金奖,让学生在传统音乐文化中厚植爱国情怀,进一步增强了文化自信。

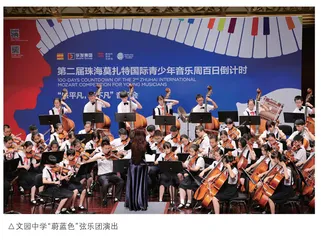

梁爽的器乐工作室以“课堂舞台化,舞台专业化”为发展方向,集一群志同道合和兴趣所向的音乐教师,结合成员自身优势,组建成三个模块:管弦乐组、钢琴伴奏组、课堂教学乐器组。“一人一赛事”,当任何一位成员准备参赛时,工作室群策群力,帮助他参赛。“一人一社团”,每位成员带一支本校的学生社团,让器乐悠扬满校园。

强化载体建设,美育课程互育共进

美育课程是实现以美育人的载体。珠海市中小学校严格执行《广东省中小学课程计划》,开齐开足上好美育课程。义务教育阶段学校逐步实现按照教育部义务教育课程设置方案总课时数的11%开设美育课程,全面推行以音乐、美术、书法课程为主,以舞蹈、戏剧、戏曲、绘画、版画、摄影、手工、篆刻等课程为辅的美育课程体系。

打磨课程,凸显校本品牌

“以美育德,立德树人——办适合每个孩子发展的教育”,是香洲区第二十一小学的美育工作原则。2012年开始,学校逐步形成了以音美课程为主要渠道,以“自选课程”和艺术社团为依托的校本美育课程体系。

音乐课程方面,学校开发了少儿街舞俱乐部、童声合唱团、粤剧团、管乐团、现代电子键盘队、儿童戏剧等课程,并建设“悦韵堂”,以班级为单位,在课余向全校师生展演,为有艺术兴趣、特长的学生搭建表演展示的舞台,也培养了观看表演学生的审美能力,增强班级凝聚力,活跃校园艺术氛围。

美术课程方面,学校开设陶艺、综合版画创作、综合手工创作(纸艺)和综合材料绘画(布贴画)4门课程,通过探究式、合作式教学活动,培养学生的思维能力、创造能力和审美能力。例如,在综合手工创作(纸艺)课程中,美术科组将“环保、节约、废物再创作”理念融入综合手工创作,让学生利用身边一切可以利用的材料进行艺术再创作,既提升了他们的创造能力和审美能力,也培养了他们的环保意识。

版画课程是金湾区第一小学重点推进的特色课程。学校分年段开设版画课程,其中在低年段开设树叶纸版拼贴版画课程,在中年段开设吹塑纸版画课程,在高年段及兴趣小组开展软版木刻版画课程,并举办了三届校园版画节及区级版画教育论坛,以广博的版画知识滋养、高雅的版画文化陶冶、优秀的作品熏陶、深刻的版画实践体验开展特色教学。

同时,学校成立美术、书法、合唱、古筝、舞蹈等艺术社团,积极组织各类校园艺术活动,如金色花文艺汇演、彩虹节美术作品展等,为学生打造展示艺术特长与成就的舞台,丰富学生课余生活,营造艺术教育氛围。

珠海市高中阶段学校开设多样化艺术课程,增加艺术课程的可选择性。高中艺术课程按照国家课程标准开设必修模块、选择性必修模块和选修模块,供学生根据自己的兴趣和发展需求来选择并完成相应学分。

在“用美的教育造就美的新人”办学理念指导下,珠海市第一中学在美术鉴赏、音乐鉴赏等必修课程基础上,分选择性必修课程和选修课程,面向全体学生开设器乐、歌唱、舞蹈、戏剧、平面设计、版画、书法等课程,供学生自由选择,并组建学生艺术社团,提升艺术实践能力。

据艺术科组长李悦介绍,选择性必修课程面向高一级学生开设,包括歌唱、舞蹈、竖笛演奏与合奏、西洋弦乐、戏剧表演、石溪摩崖石刻书法、古元木刻版画、数字媒体设计8门课程,每周2节;选修课程面向高一、高二级学生开设,包括合唱、舞蹈、管乐合奏、弦乐合奏、戏剧表演5门课程,每周1节;艺术社团涵盖了交响乐团、行进管乐团、合唱团、舞蹈团、戏剧团、书法、版画、设计八大品牌社团,以及书画、摄影、微电影、民乐、古元木刻版画等学生社团。

五育并举,推进学科融合

珠海市中小学树立学科融合理念,加强美育与德育、智育、体育、劳动教育融合,通过有机整合相关学科的美育内容,以及推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合,开展以美育为主题的跨学科学习活动和课外校外实践活动,形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局。

在文园中学艺术楼资源教室中,有这样一张特殊的课表:只面向一位学生,包括了人际交往课、情绪管理、行为训练、青春期性教育、注意力训练、心理团体辅导、学业补救、生活语文、生活数学、艺术疗愈等课程内容。这样的课表,文园中学中每一位有特殊教育需要的学生都有一张。

随着随班就读工作的深入开展,学校从学业适应、情绪行为适应、人际适应、常规适应及情感发展适应等五方面,为有特殊教育需要的学生设计个性化美育课程,如戏剧课、艺术治疗课程等,以实现“以美育心”。

文园中学心理与特殊教育教师王祎说:“这些孩子可能存在社会交往、情绪情感表达、精细动作、粗大动作方面的不足,但是艺术是没有门槛的,他们可以通过艺术活动尽情表达、宣泄情绪,表达出平时不为人知的、心灵深处的‘话语’。例如在陶艺课制作笔筒时,可能孩子们领悟和做出来的是‘碟子’,但整个活动中,他们能够用手感受泥巴、水、空间等,亲近、感受生活中美好的事物。”

同时,学校以“德艺创美,让爱生花”为主题,融合艺术与语文、地理、科学、德育等学科之间的教学内容,开设了科幻画、砖雕、音乐剧、身体律动奥尔夫、合唱、语文课本剧、美文共赏、English Talent Show、各国民居建设与地域风情等特色课程,着力打造环境育美、课程育美、活动育美、科技创美等美育特色。

作为珠海市传统文化特色项目(粤剧)学校、珠海市香洲区粤剧传承基地,香洲区北岭小学在2012年便成立了粤剧社团,开展粤剧教学,把粤剧引进校园,让学生感受粤剧的艺术魅力。学校还积极运用社会教育资源,与拱北红声曲艺团合作,成立“红声北岭小学粤剧班”,为有进一步学习粤剧需求和兴趣的学生搭建学习平台。

“我们在粤剧教学中挖掘、融合语文、历史、道德与法治等学科内容,让学生在体验粤剧魅力的同时,更深刻认识、热爱经典传统文化,更好地坚守中华文化立场、传承中华文化基因。在粤剧唱、念、做、打表演艺术训练与表演体验中,学生树立了正确的审美观念,培育了深厚的民族情感。”北岭小学校长邓国燕说。

高新区金凤小学的“百米长卷绘梦想,献礼祖国共歌唱”活动中,学生们共同在百米长卷上即兴涂鸦,有鲜艳的五星红旗、雄伟的天安门、甜美的生日蛋糕、绚烂的烟花、挺拔的大树等。他们用手中的画笔描绘出希望和梦想,用色彩鲜明的长卷表达对祖国的热爱、对幸福生活的赞美。高新区注重在美育中突出育人宗旨,面向全体学生,结合重大节日庆典活动开展艺术教育活动,如“向美湾”艺术画廊开幕式、元宵佳节灯笼制作大赛、“童心向党”班歌比赛、爱祖国手抄报、绘画比赛等,对学生进行爱国主义、集体主义教育。

均衡优质导向,校际美育互鉴共生

珠海市加大投入力度,以精品课程、特色项目、特色学校创建为引领,鼓励各校因地制宜开展美育活动,并通过结对帮扶、资源共享等手段,补齐师资和资源短板。

精准扶持,投入“西部资金”

近几年,珠海市实施西部地区教育振兴攻坚行动计划,每年投入1亿元专项资金,改善和提升西区办学条件,架起区域间、城乡间、校际间的优质教育立交桥,促进全市中小学美育普及、均衡、优质发展。

在斗门区白蕉镇中心小学,数字书法教室宽敞明亮,并配备了教学软件资源库、投影设备,这得益于西部资金的到位以及市中小学特色项目培育对象、艺术精品课程建设的专项经费。“翰墨飘香,书法育人。经过近十年的持续努力,我校的书法特色教育设备逐步完善、规范。除了教室,我们还在校园内布置了书法展示栏,组织老师编制书法校本教材,开展书法课题研究,协助斗门区教育发展中心培养书法师资,并准备联合其他小学共建书法教育研修共同体,把书法特色教育做实做精,做强做大。”白蕉镇中心小学书法教师叶里铃介绍。

在斗门区乾务镇,“装泥鱼”习俗是极富特色的民俗文化,包括织鱼笼、装泥鱼等内容,已有200多年历史,2010年该项目被列入国家级非遗名录。2015年开始,“装泥鱼”习俗走进五山中心小学。该校组织学生观看相关纪录片、活动视频等,了解该习俗的历史渊源,并邀请传承人黄国富指导学生学习织鱼笼的手工技艺。学校还专门建设了一个习俗活动基地,展示学生作品,摆放教具学具等。2021年,学校被评为第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。