动手“做数学” 促数学理解

作者: 朱奕璇

【摘要】在小学数学教学中,采取“做数学”的方式带领学生学习数学,可以丰富学生对数学学习内容的具身认知,深化学生的数学理解,提升学生的数学学习质量。在教学实践中,教师可以根据不同的数学学习内容,结合学生实际情况,采取单项实验、组合实验和融合实验等方式来帮助学生掌握数学知识、数学方法、数学规律等,全面提升学生的数学核心素养。

【关键词】小学数学;“做数学”;数学实验;数学教学;数学核心素养

作者简介:朱奕璇(1993—),女,江苏省扬州市邗江区蒋王小学。

“做数学”具有“做学思”合一的特点,可以让学生的数学学习更加直观、深刻,提升学生的数学核心素养。在小学数学教学中,教师不仅要通过课堂教学帮助学生掌握数学基础知识、基本技能、基本思想等,还要让学生学会用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界。这有助于学生全面发展数学核心素养[1]。那么,在小学数学教学中,教师应如何借助“做数学”的方式来优化学生的数学学习方式呢?教师可以结合教学内容以及学生的认知逻辑,从以下方面展开教学。

一、借助单项实验,加深学生对数学知识的理解

理解数学知识可以帮助学生更好地解决数学问题。在小学数学教学中,“做数学”可以整节课的形式进行,也可以针对数学课上的某个环节进行,这里称后者为单项实验。单项实验主要围绕某个知识点(或例题、练习题、思考题等)展开。这种“做数学”的形式聚焦点明确,易于组织,可以在数学课堂中随时展开,能够促进学生加深对数学知识的理解。

(一)在验证结论时引入实验,理解知识意义

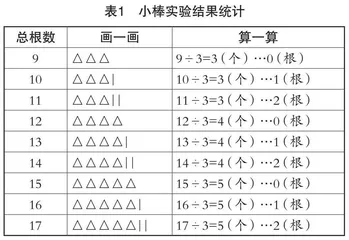

在小学数学教学中,学生刚学到一个新知识点时,理解还较为浅显。对此,教师可以将抽象的数学知识设计成实验的形式,让学生通过实践操作来加深认知[2]。比如,在教学“有余数的除法”时,教师可以让学生大胆猜测:“在有余数的除法中,余数与除数之间的关系是什么?是余数大于除数,还是除数大于余数?”然后,再让学生通过“做数学”的方式来验证自己的猜想,并得出结论。学生借助学具小棒开展实验,将不同数量的小棒摆成三角形,观察剩余多少根,并列出算式(如表1所示),得出“余数必须小于除数”的结论。

这样的实验切入点小,可以深化学生对余数和除数之间关系的认知。在小学数学教学中,有许多需要学生经过推理验证方能真正理解的学习内容。教学这部分数学知识时,教师可借助数学实验来优化学生的学习方式,让难以理解的学习内容变得形象直观,从而降低学生的理解难度,提升学生的学习效率。

(二)在探索规律时引入实验,理解知识本质

在引导学生探索数学规律的过程中,教师可组织学生以实验的方式观察、思考、发现知识的本质,让学生真正经历列举、计算、验证和归纳推理等过程,深化学生对数学知识本质的理解。

比如,在教学“植树问题”这部分内容时,为帮助学生找出间隔数与棵数之间的关系,教师可以借助实验引导学生发现植树问题中的规律。教学时,教师可以让学生用小棒代替树,经历观察、归纳、类比、推断等数学活动过程。实验可以分为三个步骤:一是在两端都栽树的情况下,摆出相应的小棒并分析棵数与间隔数之间的关系;二是在两端都不栽树的情况下,摆出相应的小棒并分析棵数与间隔数之间的关系;三是在一端栽树的情况下,摆出相应的小棒并分析棵数与间隔数之间的关系。(学生摆好后,教师出示图示,如图1所示)

实验中,学生通过摆一摆、数一数,发现在两端都栽树的情况下,棵数=间隔数+1;在两端都不栽树的情况下,棵数=间隔数-1;在一端栽树的情况下,棵数=间隔数。

植树问题原本是学生数学学习的难点,而采用“做数学”的方式可以起到化抽象为具体、让学生的学习过程更为轻松的作用。学生在“做数学”的过程中发现数学规律,为真正理解知识本质奠定基础。

二、借助组合实验,加深学生对数学方法的理解

在小学数学教学中,组合实验指的是把相关学习内容组合在一起进行实验的方式。这种方式具有整合性和聚焦性特点,可以让“做数学”贯穿课堂教学的始终,让学生围绕研究对象进行整体学习,加深对数学方法的理解。

(一)并列式“做数学”—各个击破

并列式组合实验指的是由几个层级相同但侧重点不同的“做数学”任务构成的数学实验,其中的每一个实验都是为达成实验目标而服务的。这种实验方式可以帮助学生击破学习重难点。

比如,学生在学习“圆的面积”这部分内容之前,已经初步认识圆,知道圆的周长的计算方法,学习过长方形、平行四边形等平面图形的计算方法,知道它们可以通过转化的方式推导而来。基于此,教师在教学这一课时,可以采取“做数学”的方式帮助学生掌握圆的面积计算方法,让学生真正经历圆的面积计算公式的推导与形成过程,以帮助学生加深对转化思想的理解和应用。

首先,教师借助教具让学生明白圆的面积的概念;其次,教师引导学生对学过的平行四边形、梯形的面积计算公式进行回顾,使学生初步感知转化思想的具体运用;最后,教师让学生把圆剪成其他图形,并通过拼接的方式得出其他图形。通过实验,学生发现圆被分割的份数越多,拼成的图形就越接近长方形,圆的半径就越接近长方形的宽。由此,学生发现圆与长方形长和宽之间的关系,推导出圆的面积计算公式。

在这个“做数学”活动中,教师采取并列式组合实验的方法,将相互关联的知识点组合在一起,让学生通过动手操作,经历圆的面积计算公式的推导与形成过程,使学生加深对数学方法的理解,发展了学生的空间观念。

(二)递进式“做数学”—逐步深入

所谓递进式组合实验指的是把几个相关的数学实验放在一起,每一次实验都是对上一次实验的深入,以此使学生的数学学习逐渐向纵深发展。

以“多边形的内角和”的教学为例。教师从学生熟悉的三角尺入手,引导学生探索直角三角尺、等腰三角尺每个角的度数以及内角和度数。当学生发现三角尺三个角的内角和是180°后,教师引导学生通过“做数学”的方式,体验从特殊到一般的论证过程。

师:刚才我们由三角尺的内角和是180°这一规律,猜想其他三角形的内角和度数。对于猜想是否正确,我们要用事实说话。有什么方法来验证猜想?

生:用量角器量一量。

师:简单明了的好方法。我们就用这位同学说的方法来验证,请同学们看活动要求。

(活动要求:分组合作,组长在作业纸上任意画一个三角形,组员分别测量每个角的度数,并计算这个三角形的内角和。)

小组1:我们测量的是钝角三角形,算出的三角形内角和是181°。

小组2:我们测量的是锐角三角形,算出的三角形内角和是179°。

小组3:我们测量的是直角三角形,算出的三角形内角和是183°。

师:观察这些数据,大家有什么发现?

生:大家算出的三角形内角和都在180°左右。

师:为什么不是精确的180°?想一想,这是什么原因造成的呢?

生:也许是我们测量角的度数的方法不是非常精确,导致出现误差。

师:测量产生误差,计算结果就会有误差,说明这种方法有一定的局限性。我们还能用什么方法来验证?

在以上“做数学”的过程中,教师引导学生进行递进式实验,让学生先通过几个特例归纳得到一般结论,再通过演绎证明一般结论,经历数学探索、发现、归纳、验证等过程,发展学生的分析、推理、判断能力,从而使学生在一环扣一环、层层推进的学习过程中加深对数学方法的认知。

三、借助融合实验,丰富学生数学学习经验

在小学数学教学中,除单项实验、组合实验以外,教师还可以采取融合实验的方式进行教学,以帮助学生积累数学学习经验。教师可根据教学内容及学生的认知逻辑特点,引导学生开展多形式、多角度、跨学科融合实验,使学生在形式多样的“做数学”活动中不断积累数学学习经验,提升数学核心素养。

(一)多形式融合实验

在小学数学教学中,教师可结合学生的学习特点,设计多形式融合实验,让学生充分地动手动脑,加深对所学内容的理解。

比如,在教学“厘米和米”这部分内容时,教师创设测量课桌、书本长度等生活情境,引导学生借助一拃的长度、一根铅笔的长度等作为参照进行测量;接着,让学生分别测量和记录班级男生和女生的身高,并分别计算班级男生和女生的平均身高,用统一的长度单位(厘米、米)表示。

在此过程中,学生从初步认识长度单位,到利用不同方式测量物体,再到测量和计算班级同学的身高,积累了丰富的测量经验和方法,真正感受到了长度单位的实际应用价值,加深了对长度单位的理解。在小学数学教学中,教师在引领学生“做数学”时,可运用多种形式引导学生进行实践操作,丰富学生的实践经验,增强学生的应用意识和能力。

(二)多角度融合实验

在小学数学教学中,有不少数学知识需要学生经过实践运用才能真正理解其本质。因此,教师需要引导学生多角度开展实验,培养学生解决实际问题的兴趣和能力。

比如,在学完“圆的认识”这部分知识以后,教师可以设计“车轮为什么是圆的”实验活动,让学生通过对不同图形的观察,验证和了解车轮设计成圆形的真正原因,深化学生对圆的特征的认识。为此,教师设计了此问题:“车轮能做成三角形、长方形、菱形、梯形等形状吗?为什么?”在问题的驱动下,学生借助实验材料分别了解三角形、长方形、菱形、梯形等图形的运动特点,由此得出结论:“圆形的车轮在滚动时会更加省力和平稳,还可以减少与地面的摩擦力。而如果将车轮设计成其他形状,则不具备这些优势。它们在滚动时不平稳,且摩擦力更大。”

在“做数学”的过程中,教师引导学生多角度思考和验证,有助于学生形成几何模型思维和推理能力,发展几何问题解决能力。

(三)跨学科融合实验

跨学科融合实验可以让数学学习更具层次性和多样性,从而开阔学生的眼界,丰富学生的认知。教师可以根据学生的年龄特征和认知规律,将科学、生物、信息技术等学科的相关内容与“做数学”活动相整合,带领学生开展跨学科融合实验,帮助学生更好地掌握数学知识、数学方法等。

比如,在教学“百分数的认识”一课时,教师设计了“种子的发芽率”跨学科融合实验活动,让学生准备若干黄豆,把泡发后的黄豆放置在容器中,观察、记录黄豆每天的生长情况。在黄豆发芽以后,学生统计成功发芽的黄豆的数量,计算黄豆的发芽率,从而加深对百分数的认识。

以上“做数学”活动融合了数学、科学等学科内容,让学生经历数据收集、整理、分析等过程,认识到百分数在生活中的应用价值。学生不仅积累了实验经验,真切感受到数学与其他学科之间的联系,还提升了观察能力、计算能力和应用能力。

结语

综上所述,在小学数学教学中,教师根据学生的认知规律和教学内容特点,采取“做数学”的形式引导学生学习,可以改变“教师讲,学生听”的教学模式,增强课程教学的实践性,促使学生积极主动地参与学习活动,掌握数学基础知识、基本技能、基本思想,积累活动经验,真正成为学习的主人。

【参考文献】

[1]黄韵烨.指向核心素养发展的数学实验教学:以“认识几分之一”的教学为例[J].江苏教育研究,2023(3/4):136-139.

[2]卢月琴.小学数学实验记录单的特性及操作策略[J].数学教学通讯,2023(7):12-14,17.