学科实践:提升学生语文核心素养的基石

作者: 徐海娟

【摘要】义务教育课程方案与课程标准强调素养导向、学科育人。学生在具体的语文学习过程中,基于真实学情而形成的一系列的学科做法即为学科实践,它是一种指向实践的知识观与学习观。有效的学科实践应更为关注学生需要“学什么”,凸显学生应该“怎么学”,明确学生具体应该“学到什么程度”。

【关键词】学科实践;语文学习;核心素养

作者简介:徐海娟(1989—),女,江苏省南通市经济技术开发区实验小学教育集团。

语文学科实践,就是学生在具体的语文学习过程中,基于真实学情而形成的一系列学科做法。它与传统语文学科知识传授的方式相比,更为关注学生需要“学什么”,强调学科核心素养的形成与发展导向;更为凸显学生应该“怎么学”,强调学生自主、合作、探究的学习方式;更为明确学生具体应该“学到什么程度”,落实“教—学—评”一体化。义务教育课程方案与课程标准强调素养导向、学科育人。教师以学生的语文学习为切入口,基于核心素养的形成与发展,为学生的学习创设积极的语文学科实践活动,是面向学生终身发展、全面发展的学科尝试。通过积极的语言实践,学生可以体会语言文字的特点和运用规律,积累一定的语言经验,培养语言文字运用的能力,进而提高阅读和理解能力、沟通与交流能力、批判和反思能力、审美与鉴赏能力等,最终提升核心素养。

一、以生为本,明确“学什么”的意识

学生是学科学习的主体,也是学科实践的主体。从学科实践的视野出发,回看学生的语文学习生活,可以发现,教学离不开学生的认知结构、身心发展规律、学习兴趣,这些是学生进行学科实践的现实起点,教师应准确把握。扎实的语文学科实践,从学生的学习起点出发,面向真实的生活问题,符合以学习为中心的教学逻辑。

(一)基于核心要素,贴近学情进行设计

以部编版五年级上册第一单元为例,这一单元的语文要素是:初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法;写一种事物,表达自己的情感。在教学《白鹭》这一课时,部分教师往往会引领学生学习白鹭“外形之美”的语段描写,让学生在了解课文的句式表达结构之后,将“模仿课文中的方法写一段动物外形描写”作为学习任务。这种任务教学较为程序化,将学习实践局限在外形描写的语段中,并没有真正使学生与文中“精巧的诗”“一切都很适宜”之间产生情感联系。因此,教师要深度分析学生的学情,设计一系列语文实践活动。任务一:有声诵读。教师组织学生进行有声诵读活动,让学生在全情投入的状态中品味课文语言;任务二:化文为“画”。文本两三句成一段,语言精练,对学生而言比较抽象,因此教师可以让学生抓住关键词语,进行概述表达,说说看到的画面,并尝试给画面命名;任务三:自由改写。学生结合所学知识,搜集一定的资料,加深对白鹭的了解,尝试用自己的话赞美白鹭。任务四:仿写创编。模仿课文的表达方式,并尝试用这种表达方式描写自己喜爱的某个人或物。

在以上诵读、概述、改写和创编的语用实践中,教师以语文要素的现实目标为导向,贴近学情设计学科实践内容,引导学生在感受、理解、欣赏、评价中表达,充分调动学生的情感体验与积累而进行迁移运用,体现了语文学科工具性与人文性的统一,落实了单元语文要素在单篇课文教学中的独特价值,让学习真正发生。

(二)找准学习生长点,贴合难点展开教学

语文课程是实践性课程,应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也是语文实践。课标对“实践性”做了进一步细化阐述,强调语文学习的情境性和经验性[1]。语文学科实践,就是在学习语文的过程中,用语文的方式、方法、工具和能力去解决真实情境中的问题的过程。教师不仅需要明确学生已有的学科知识能力水平,以此作为学科实践活动的逻辑起点,还要把握住教学的重难点,以免所组织的学科实践只停留在旧知层面,出现一定的片面性。

以《落花生》一文为例,在教学“议花生”这一段时,教师需要紧扣重点,品读文中父亲与“我”的对话,引导学生联系生活谈谈自己的看法。学生在阅读中发现,通过这次“议花生”的过程,父亲对“我”进行了一次做人的教育,花生既是“物”,也是一个值得被赞美的“人”。学生在与文本的对话中发现“物”与“人”之间的关系,了解了“借物喻人”这种表达方法。基于此,教师可以设计“平凡人不平凡”为主题的学科实践活动,让学生在同类型文章的比较阅读中,反复感受“借物喻人”的写作表达方式,同时发现和整理身边平凡人的不平凡之处,促使学生进行语用实践。

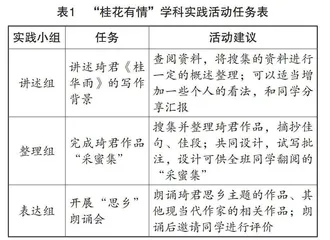

又如,在教学《桂花雨》一文时,教师可以引导学生思考:为什么杭州桂花开,“我”常去那儿赏花,却“总要捡一大袋给母亲”呢?课文中所写到的家乡的桂花与杭州的桂花之间有着怎样的内在联系?为什么母亲会说“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”?在教师的引导下,学生能够对这些容易被忽略的阅读难点展开探究。接着,教师可以帮助学生重新回到写桂花的语句上,设计以“桂花有情”为中心的任务,具体包括:讲述琦君《桂华雨》的写作背景、完成琦君作品“采蜜集”、开展“思乡”朗诵会,帮助学生找准学习的生长点。

二、聚焦变革,凸显“怎么学”更高效

学科实践意味着学习方式发展的新路向,其中蕴含着理论性与实践性的统一、真理性与价值性的统一、普遍性与特殊性的统一、个体性与社会性的统一,是对传统的知识讲授与探究活动的超越[2]。如果说“以生为本”关注的是学生在知识层面的认知起点,是把握好“教什么”,那么在学习任务驱动下形成的学科实践活动,则是真正凸显了自主、合作、探究的学习方式。

(一)打开形式新颖的切入之口

存在主义哲学观念认为,文本中的语言与其意欲展现的世界之间的关系是“在场”与“不在场”的关系。教师并不需要对所有的内容都形成陌生化语感体验,而是要在有限的“在场”体验中,共同去寻找“不在场”的无限可能。正是在这种理念的浸润下,教师可以从文本表达的深处着手,用学科实践打开学生言意共生的窗口。

以《桂花雨》为例,“我总是缠着母亲问”中的一个“缠”字既写出了作者盼望摇桂花的迫切心情,又充分表现了儿童爱对大人纠缠耍赖的特点。首先,教师可以让学生分享自己的经历,说说自己曾经“缠”过谁,为什么“缠”,怎么“缠”,促使学生在积极的语言交流环境中进行表达,唤醒学生已有的情感经验。其次,教师可以引导学生再次进入文本,让学生想象作者笔下摇桂花的场景,并尝试加上语言、动作等进行表演。

(二)窥探自主对话的生动体验

建构主义理论提出,每一篇文本都是一个等待着读者进行“召唤”的认知结构,学生需要在积极主动的意识和言语活动下自主感知与整合。语文教学应引领学生直面文本,激发他们自主表达的欲望,满足他们在文本语言所营造的世界中的感知需求,从而促使学生与文本、作者、同学之间展开自主交流。

以《搭石》一课的教学片段为例。

师:乡亲们走搭石的画面究竟蕴含着怎样的美好感情?请进行小组交流、汇报。

生1:在作者眼中,乡亲们走搭石的“嗒嗒”的声音,似乎就是那叮叮咚咚的流水声,如此轻快、美好。

生2:你看,清波漾漾,人影绰绰,这不就是“人在画中走”吗?真令人心旷神怡!

生3:作者将乡亲们走搭石时协调有序、配合自然的画面,融入了动听的音乐,由衷地表达出了对乡亲们的赞美之情。

生4:“动作是那么协调有序!”,从“那么”一词,我们可以感受到作者内心的无比感慨。

师:是啊!乡亲们紧走搭石慢过河,为什么作者越看越美,越看越欣赏呢?(要求学生边朗读边表演,创设采访老大爷、急着上学的孩子、赶着上班的小伙子的情境)

上述教学片段中,学生对作者语言的鉴赏是自由的,他们可以结合自身的阅读经验,在小组内进行个性化交流,这个过程能让学生对散文描写载体形成自主认知的建构。“文学阅读与创意表达”学习任务群的教学提示提出,根据学段学习要求,围绕多样的学习主题,创设阅读情境。上述教学案例中,教师创设了表演、采访等情境,让学生在表达、交流中感受和谐的乡情、淳朴的民风,促使学生在积极的语言实践中,将自己的阅读体验与文本的意蕴进行联系,体现了学生的主体性。

(三)激发合作学习的无限可能

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”以生活为基础,学科实践活动才能成为教学活动的主线,帮助学生形成良好的语言文字运用能力。以《桂花雨》为例,教师可结合以“桂花有情”为中心的任务,让学生分组开展学科实践活动(见表1)。

在活动过程中,学生能够根据自己的学习兴趣、学习能力,自主选择参与学科实践。例如,讲述组认真地讲解完琦君的生平后,结合小组对文章主题的理解和把握,更好地突破了教学重点、难点;整理组搜集整理了不少琦君的作品,发现她常常将思乡之情融入文字之中,情真意切、令人感动;表达组激情诵读了许多优秀的散文、诗作,在现场评价中提高了自身的文学鉴赏能力。

三、立足反馈,促进“教学评”的一体化

学科实践贯穿于教学和学习的全过程。因此,进行语文学科实践能有效促进“教—学—评”一体化。

(一)设计内核指向语言运用

实践活动就是创设综合性学习情境来进行语言文字运用的活动。阅读是提高学生语言文字运用能力的重要手段。优秀的语言文字作品可以帮助学生把别人的语言成果,转化为自己的语言运用能力[3]。在设计实践活动的时候,教师要激发学生学习语言文字的兴趣,提高学生语言文字的理解、运用水平,促进他们在活动中形成解决实际问题的能力。

以《白鹭》为例,教师可以设计三个学科实践任务:展示性诵读(读懂精巧的诗歌)、理解性评价(概述文字中的画面)、创造性表达(模仿赞扬身边的动物)。三个任务分别对应了三个层次的学习目标,即:在朗读中感悟作者对白鹭的喜爱、赞美;在品读分析中了解作者的表达方法;在理解感受中迁移运用,进行语言实践。前两个任务为第三个任务创设了学习情境,共同指向了学生在自己的生活中进行语用这一目标。在第三个任务的完成过程中,教师可以拓展课堂的空间,引导学生留心生活,走进公园、动物园等场所,在仔细观察研究某一动物的基础上进行表达。这是检测学生在真实情境中解决问题的能力,也就是创造性评价。

(二)实践成果表现运用水平

“如果忽视学科实践与现实生活之间的联系,不强调在真实情境中解决真实问题,笼统地将一切形式的识字、写字、阅读、表达都看作语文的学科实践,那么,计算、解题理所当然地就是数学、物理等学科中的学科实践。”[4]学科实践注重的是学生运用学科知识的能力。以语文学科实践为主体,教师在组织学科实践活动的时候,应将知识融入学生的学习与生活之中,帮助学生构建知识的吸收与运用通道。如针对四年级上学期的学生,教师可以设计“连续观察后写观察日记”这一评价准则,“连续性观察”“写观察日记”都属于内容标准,而“能仔细观察,做好观察记录”“把日记写得好”则是表现标准的评价。在进行教学的过程中,教师可以开展“我家的植物生长大揭秘”的实践活动,让学生观察自己家中的植物,写观察日记,了解其生活习性。通过阅读学生的观察日记,教师可以有效了解学生在活动中的表现,并根据评价准则评价学生,有效落实“教—学—评”一体化的目标。

结语

为落实立德树人根本任务,不断提升学生的核心素养,真正实现学科育人的独特价值,教师要在教学中牢固树立促进学生全面发展、终身发展的育人意识,在素养型语文课程目标的导向下,以语文学习任务群来重构课程内容,积极探索语文学科实践活动的实施路径,推动教学方式和评价方式的变革。

【参考文献】

[1]柯孔标.从三维目标到核心素养:《义务教育语文课程标准(2022年版)》解读之一[J].教学月刊小学版(语文),2022(5):4-7.

[2]熊艺欣.语文学科实践的本质与意蕴[J].语文教学与研究,2023(2):155-160.

[3]周彦,李亮.积极推动核心素养观照下的语文学科实践:《义务教育语文课程标准(2022年版)》学习体会[J].小学语文教学,2022(31):4-7.

[4]刘长海,邓易,李海龙.义务教育阶段强化学科实践的正当性、阻碍因素与实施路径[J].教育科学研究,2023(4):26-32.