以图促思,厘清民间故事写作支架

作者: 王玉婷

【摘要】统编版小学语文教材围绕双线组元结构组织教学单元,不仅加强了不同年段间的纵向联系,还着力强化了单元各板块内容的横向联系,使学生的语文知识学习更系统化,能力培养更序列化。以此为出发点,文章以统编版小学语文五年级上册第三单元为例,结合民间故事的典型特征和小学生的身心发展特点,探讨如何利用思维导图将民间故事与读写训练结合起来,进行大单元整体教学设计,以提高学生的写作能力、语言表达和创造性思维能力。

【关键词】小学语文;思维导图;单元整体教学;习作策略

作者简介:王玉婷(1993—),女,江苏省常州市新北区百草园小学。

小学高年级学生阅读时要有篇章意识,写作时要有结构意识。思维导图能突显文章的完整性和结构性,将文章内容、情节发展、选材组材关联等信息有组织、有条理、立体地勾勒出来,生动、简约地呈现整个篇章,对学生后续进行创造性地复述、缩写或改写故事材料等,具有更具层次性、可展性的启发作用。下面,笔者以统编版小学语文五年级上册第三单元为例,探讨利用思维导图进行大单元整体教学设计的策略。

一、以图为媒,故事线索易掌握

统编版小学语文五年级上册第三单元是一个民间故事单元,该单元的语文要素是“了解课文内容,创造性地复述故事”和“提取主要信息,缩写故事”,其中选编了《猎人海力布》《牛郎织女(一)》和《牛郎织女(二)》三篇课文,口语交际板块主题为“讲民间故事”,快乐读书吧板块推荐阅读民间故事,整体上形成了一条体现“民间故事”的主题线索,同时又将体现“创造性地复述故事”和“缩写故事”这两项语文要素的内容分成若干个知识点或能力训练点,分布在课后习题、口语交际和习作板块的要求中,形成了一条将民间故事“由长故事读短”和“将短故事讲长”,即故事“由繁入简”及“由简入繁”的语言训练线索。

民间故事具有语言质朴、情节引人入胜、贴近生活等特点,符合小学生的认知和思维结构,因此整合该单元的素材和训练点,进行大单元整体教学设计,有助于提升学生的阅读和写作能力。为了便于传讲,民间故事通常按照事情的发展顺序并采用反复的写作手法来展开叙述,因此,教师可借助思维导图,通过列小标题的方式,带领学生理顺故事的逻辑结构[1]。

首先是仿写。小学生的模仿力强,民间故事的篇章结构较为简洁,易于学生把握。教师可以在带领学生赏析文章的某一片段后,要求学生对小短篇进行仿写,以从中获得习作经验。不管是仿写民间故事中的句子、片段,还是模仿作者的写作技巧进行仿写,如前后呼应、承上启下的行文思路等,都能为学生写作能力的发展带来助力。学生可以迁移自身相似的生活素材,在仿写过程中实现情感平移,积累写作经验,提升习作效能。

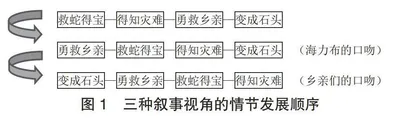

课文《猎人海力布》的第一道课后习题为“默读课文,说说课文写了海力布的哪几件事”。课文按照起因、经过、结果的一般逻辑讲述了海力布勇救小白蛇得到宝石,得知灾难后勇救乡亲,最后变成石头的故事,将情节拟成小标题,可以概括为:救蛇得宝—得知灾难—勇救乡亲—变成石头。教材以此题为师生搭建了由繁入简的第一个支架,学生可借助小标题对故事进行复述,熟悉课文的整条故事情节链,为后续的创造性复述故事打下基础。

借助《猎人海力布》的情节导图,还可以解锁同类民间故事的故事结构,即救了(结识)一个关键人物—得到宝物—获得超能力,但有禁忌—利用超能力,造福于民—被迫打破禁忌,牺牲自我。依照这五个环节,教师可以架构一个万能模板,鼓励学生仿写民间故事。根据故事立意的不同,教师还可以提前埋下伏笔,对故事进行逆向构思。

其次是续写。仿写的下一步就是续写,续写是指对文章戛然而止、意犹未尽的地方做进一步的延伸。续写需要建立在对原故事中人物的性格、环境的描写以及作者创作思路的分析上,续写部分的情感表达要与前文一脉相承。教师要引导学生根据续写部分所处故事发展进程的不同,确定续写目的,敲定续写时所要侧重的方面,如人物魅力的彰显、主旨的再升华等。学生续写时还要注意揣摩作者遣词造句上的风格,以免造成前后文语言风格上的割裂感。此外,教师还可结合课堂教学内容有针对性地组织学生开展扩写、缩写、改写等多种写作活动。

二、以图激趣,不同口吻传佳话

《猎人海力布》的第二道课后习题为“试着以海力布或乡亲们的口吻,讲一讲海力布劝说乡亲们赶快搬家的部分”。课文的“勇救乡亲”部分是故事的高潮,海力布在面对乡亲们的不信任和违背誓言变成石头的抉择中进退两难。笔者引导学生通过品读文中的三处“急”体会海力布内心担心、纠结相互交织的复杂情绪,让学生尝试用海力布的口吻来诉说当时的情况。

生1:我一路飞奔到村口,看到乡亲们就说,赶紧搬家,这个地方不能住了。大家都感到奇怪,问我发生了什么事。我没多说什么,只是催促大家赶紧收拾行李。他们都不相信我,我急得直跺脚。有个老人跟我说,海力布,我知道你是大家的好邻居,但大伙儿世世代代住在这里,搬家太不容易了,你要把原因讲清楚啊。我心急如焚,只得告诉他们:“我曾救过龙王的女儿,得到了一颗能听懂动物语言的石头,刚刚打猎的时候,听到鸟儿们讨论今晚将会有山洪暴发,我就急忙跑回来告诉你们……”还没等我说完,我感到自己四肢变得僵硬,最后变成了一块石头……

学生灵活地将第三人称转变成了第一人称,并创造性地将故事情节的发展顺序进行了调整,着重渲染了海力布当时焦急纠结的心理状态,使人产生身临其境之感。有了这一基础,笔者引导学生进行再度创编,以乡亲的口吻来回顾当时的场景。

生2:这块石头是我们的好邻居海力布变的,他是个英雄。那天他急匆匆地跑回村庄,只见他脸涨得通红,一直催促我们搬家。我们心里都很纳闷,虽然他是我们的好邻居,但我们世世代代住在这里,仓促搬家肯定是不可能的。大家问他发生了什么,他也不说,我看他急得眼泪都快出来了。最后他终于开口了,原来他救过龙王的女儿,得到了一颗能听懂动物说话的宝石,他打猎时听到了鸟儿们讨论即将到来的洪水,就赶紧回来告诉我们。还没等我们反应过来,他就变成了一块石头,我们现在都很懊悔当初不早听他的劝说,海力布,他是个英雄。

经过前面转换人物口吻的练习,学生已掌握创造性复述的要点:转换人称;描绘当事人的心理状态;调整情节的顺序,增强悬念;发挥想象,描述画面。课后的“小练笔”部分要求学生“根据课文内容,给那块叫‘海力布’的石头写一段话,简要介绍它的来历”。笔者引导学生编写一段导游词,从第三者的角度来调整情节的顺序,使故事变得更有新鲜感。

最后,笔者引导学生展开正式的作文写作。在写作之前,笔者补充了一些其他的民间故事作为写作范文,供学生参考。例如,为了锻炼学生描写人物外貌、语言、动作、心理等方面的技巧,笔者为学生提供了一些童话类或小说类的民间故事篇目,带领学生对故事的篇章结构进行分析,通过对比多篇故事,总结其文章结构,再编写提纲,帮助学生迅速进入写作状态。

三、以图发散,合理补白增趣味

创造性地复述,是指个性化理解和品读故事后再创造性地复述故事。民间故事源于生活,经过老百姓口耳相传才能流传至今,故事版本有很多,但人物关系和核心思想不变,这本身就是创造性复述的产物。因此,学生进行创造性复述时要立足文本,理解故事的内容和价值取向,在原文基础上发挥想象,寻找“创造”的突破口,展开丰富想象,丰富故事细节,如增设人物、增加人物对话等。

创造性复述中,“变”的是人物视角,是更丰富的细节,“不变”的是主要人物、核心事件以及其中的情感诉求和价值取向。笔者绘制了课文《牛郎织女》的情节发展图,抓住“创造”的生发点,让学生从“想象”到“说”,再到“演绎”,最后回归到“写”,使学生的思维在合理的范围内自由驰骋,生动补白,扩展复述,以锻炼学生的写作能力,助力学生掌握创编故事的技巧,同时渗透民间故事的文化底蕴。

课文《牛郎织女(一)》的第二道课后习题为“课文中有些情节写得简略,发挥想象把下面的情节说得更具体,再和同学演一演”。文中提到“牛郎常常把看见的、听见的事告诉老牛”,但并没有具体讲牛郎告诉老牛什么事,笔者让学生联系生活,发挥想象,增补故事中的细节。有学生是这么写的。

生3:“老牛啊,我今天看到山下的铁蛋儿娶媳妇了,送亲的队伍排得老远。我正好砍柴路过,人家还给我抓了一把花生呢,我一直揣在怀里没舍得吃。听说新娘很漂亮呢……你看,他家的黄牛上个月还生了崽,日子过得越来越兴旺了,真羡慕,我们什么时候也能……”牛郎攥着手里的花生喃喃道。老牛低下头蹭了蹭牛郎,“哞—哞—”地叫了两声,好像在安慰牛郎:“一切都会好起来的,不久你就会遇见你的新娘。”

笔者还结合口语交际板块的提示“讲故事的时候,可以适当加入丰富故事的细节,还可以配上相应的动作和表情”,让学生依据自己的想象,演绎“牛郎照看那头老牛挺周到”这一情节。一位学生扮演“牛郎”,给扮演“老牛”的学生洗澡,他去河边打来一盆凉水,将毛刷浸在水中,拧干水后,轻轻地梳理着老牛头上的毛,说道:“老牛啊老牛,你跟着我真是太辛苦了,夏天热,我给你凉快凉快。”老牛似乎听懂了他的话,眯着眼睛叫了两声。于是,牛郎又拿起刷子轻抚着牛毛,老牛舒服地抖了抖身子,闭上眼睛享受着。这一情景表演中,学生配合适当的动作和表情演绎,充分展现了牛郎和老牛相依为命的深厚情感。

四、以图聚焦,缩写故事明支架

作文写作往往要求细致具体,前一阶段,学生已通过创造性地复述和发挥想象对故事进行合理补白,掌握了“由简入繁”的故事写作支架。本单元的习作板块要求学生缩写故事,旨在引导学生将较长的故事缩写成简短的故事,掌握“由繁入简”的写作方法,是对学生理解和概括能力的一次提升训练。

课堂伊始,笔者首先让学生明确缩写故事的目的及要求,即故事结构简洁,内容一目了然,缩写后的内容需符合故事完整、情节连贯、语句通顺等基本要求。教材提供了《猎人海力布》第1~4自然段的缩写示例,介绍了具体的缩写方法。笔者引导学生对比原文和缩写后的文段,讨论缩写需要删减和保留的内容,并形成了相关思维导图,如图三所示。

学生写完作文之后,需要有行之有效的评价手段帮助其吸取经验,为其提供修改思路。于是,笔者让学生在小组内部展开交流点评,以自我评价、小组互评和教师点评的方式,让学生之间的想法进行碰撞,使学生对自己的作文有全面清晰的认识。这样,学生自然能够取长补短,优势互补。

结语

以民间故事的内容支架为切口,通过思维导图支线的扩展,引导学生进行思维的横向拓宽,不仅能够让学生学会以更丰富生动的方式复述和传讲故事,提升学生的写作能力,还能让学生感受中华民族优秀传统文化的底蕴,接受文化熏陶。因此,小学语文教师可通过搭建“由简入繁”及“由繁入简”的写作支架,让学生习得阅读和写作方法,并通过习作训练进行技能的自主迁移运用,逐步提升阅读和写作能力。

【参考文献】

[1]肖友姣.“双减”背景下中小学教学提质的策略探讨[J].中外交流,2021,28(5):846.