“双减”背景下小学数学作业如何提质增效

作者: 张爱花

【摘要】“双减”要求教师改进作业设计,实现减负提质。传统的小学数学作业以课后作业为主,且未体现学生学习差异,导致部分学生课业负担沉重,身心健康发展受到影响。“双减”背景下的数学作业,应以生为本,且应融入学生学习全过程。基于此,教师应树立生本理念,尊重学生学习差异,精心设计前置性作业、随堂性作业和拓展性作业,让每个学生都能顺利完成作业,实现作业提质增效。

【关键词】小学数学;作业;“双减”;减负提质

作者简介:张爱花(1976—),女,甘肃省白银市白银区第四小学。

在数学教学改革的背景下,“双减”政策提倡优化作业设计,实现作业应有价值,帮助学生减轻过重负担,提高学习质量。作业是数学教学的重要组成部分,是实现“双减”目标的抓手。但部分小学数学教师仍存在布置的作业难度过大、作业数量过多等不

足[1]。存在这些不足的原因主要是他们忽视学生学情,尤其忽视学生学习差异。学生的数学学习过程包括课前、课中和课后三个阶段。在基于“双减”实施小学数学教学前,教师要以学生学习差异为基础,以学生学习过程为立足点,精心设计数学作业,使每个学生都有自主选择作业的机会,通过完成作业,获得更好发展,从而让作业成为学生学习数学的助力,实现减负提质。下面,笔者将依据自身已有经验,介绍“双减”背景下使小学数学作业提质增效的策略。

一、设计前置性作业,助力学生课前自学

前置性作业是以课前自学为主的作业,有利于学生获得自主学习的机会。正所谓“凡事预则立,不预则废”,通过完成前置性作业,学生们可以在课前进行数学学习,初步了解新知,同时发现自己学习方面的困难,由此增强课堂学习的针对性。因此,在“双减”背景下,教师可以以课前阶段为立足点,设计不同类型的前置性作业,助力学生进行课前自学。

(一)设计阅读类前置性作业

阅读是学生学习数学的重要方式[2]。学生不断体验阅读活动,积累阅读策略和阅读经验,有利于进行自主阅读。所以,教师可以依据新知设计阅读类前置性作业。

以北师大版六年级上册“圆的认识(一)”为例,本节课的教学重点有:圆的含义、圆的特点、画圆的方法。教材中呈现了与之相关的图文内容。其中,“你知道吗”栏目展现了数学史。因此,教师依据教材内容,搜集与圆相关的其他数学史,展现研究圆的过程,并自制数学绘本,之后结合教材和绘本,设计如下阅读类前置性作业。

作业一:你见过圆形的物品吗?你知道什么是圆吗?你知道圆是怎样被发现的吗?请阅读数学绘本《圆,知多少》来认识圆吧。

作业二:你知道圆有什么特点吗?你知道怎样画圆吗?请阅读教材,找出相关内容,认真思考,试着画出一个圆。

注:1.请你根据自身情况,自选作业内容。2.如果遇到困难或有疑惑的地方,请做好记录。

实践表明,这样的阅读类前置性作业,极具层次性和趣味性,很容易调动学生兴趣。大部分学生在兴趣的支撑下,根据自身学情,选择数量和难度适中的作业内容并认真阅读。他们在阅读的过程中积极思考,获取有价值的信息,从不同角度认识圆,有利于其在课堂上进行深入探究。同时,他们也因此锻炼了阅读、思维能力,增强了自主学习意识。

(二)设计搜集类前置性作业

搜集是学生获取丰富信息的途径。数学学科内容具有生活性,课程标准提倡生活化教学[3]。在生活中进行搜集,可以使学生获取丰富的数学资源。在完成搜集后,学生会与这些生活化的数学资源互动,形成感性的数学认知,为进行课堂学习做好准备。在“双减”背景下,教师可以设计搜集类前置性作业,促使学生走进生活,发现生活中的数学。

以北师大版六年级上册“扇形统计图”为例,本节课的教学重点之一是:搜集、整理、分析数据,绘制统计图。考虑到数据在生活中无处不在,于是在课前阶段,教师设计如下搜集类前置性作业。

作业一:生活中有各种数据,你知道哪些活动的数据呢?请在家长的帮助下,搜集某一活动的数据,如一日食物摄入量。

作业二:倘若你完成了作业一,那么请整理数据,试着绘制统计图,展示数据。

作业三:在绘制统计图后,请你试着对其进行分析,说说你能从中发现什么。

这三项作业具有层次性。教师给予了学生自选的机会。学生们在作业的驱动下,发挥自主性,走进家庭生活中,采用适宜的方式,搜集数据,整理、展示数据,分析数据,由此做到温故知新,加深对已学的统计图的认知。同时,不少学生会因此做好课堂学习准备,迁移已有认知,着力探究扇形统计图,做到融会贯通。

二、设计随堂性作业,助力学生课堂学习

“双减”彰显了课堂教学的价值,需要教师优化课堂教学,确保学生能体验多样活动,做到学有所获,借此满足“双减”要求。随堂性作业是在课中阶段布置的作业,是课堂教学的辅助工具。学生做随堂性作业的过程,正是其探究新知、扎实掌握新知的过程。所以,在“双减”背景下,教师要高度重视课堂教学,精心设计不同类型的随堂性作业,助力学生进行课堂学习,从而提升学生课堂学习效果,为学生的数学学习减负提质。

(一)设计合作类随堂性作业

合作探究是学生学习数学的有效方式,而随堂性作业可以助力学生探究数学[4]。在合作探究的过程中,存在学习差异的学生会发挥各自优势,提出不同观点,由此碰撞思维,达成统一认知,理解数学知识。在数学课堂上,教师可以依据教学内容,设计合作类随堂性作业,助力学生合作探究,掌握数学知识。

以北师大版六年级下册“圆柱的体积”一课为例,在课堂上,教师应用多样的方式,引导学生以“圆柱的体积”这一知识为重点展开探究。在学生形成初步认知后,教师展现如下合作类随堂性作业。

相信大家已经了解了圆柱体积的相关内容。请大家和小组成员合作,进一步探究圆柱的体积。

假设现在有一些长方形纸片,其长均为12.56 cm,

宽均为6.28 cm。请根据相关要求完成任务。

1.拿出两张长方形纸片,用其分别围出一个圆柱(注意:围出的两个圆柱不同)。先猜一猜每个圆柱的体积是多少,再进行计算。

2.再拿出两张长方形纸片,将其中一张纸片以宽为底面周长围成一个圆柱,将另一张纸片以长为底面周长围成一个圆柱。思考:得到的两个圆柱体积一样大吗?先猜一猜,再进行计算(注意:计算结果保留两位小数)。

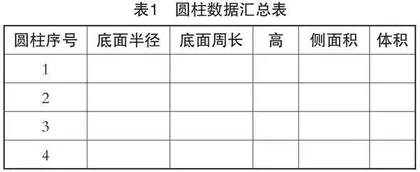

3.请大家根据表格内容(如表1所示),对老师分给大家的四个圆柱进行测量,汇总相关数据。认真分析数据后,大家有什么发现?

4.再拿出两张长方形纸片,自主选择剪、卷等其他方式得到两个不同的圆柱。想一想自己在任务3的探究中得出的结论是否仍旧成立。

这样的随堂性作业具有实践性和探究性,很容易调动学生积极性。学生们在作业的驱动下,自觉参与到小组合作中,根据作业内容,完成不同的任务。在开展活动之际,他们认真观察、对比,由此发现并总结出圆柱体积的相关规律。得出结论后,大部分学生都迫切地想要进行分享。于是,教师趁势选择学生代表,引导其展示成果,并与其他学生一起发现成果中的问题,提出解决问题的建议。在师生互动下,学生们能够扎实掌握所学内容。

实践证明,设计合作类随堂性作业,可以锻炼学生的数学思维、探究能力等,实现随堂性作业价值和“双减”目标。

(二)设计书面类随堂性作业

书面类作业是数学作业的重要类型。而“双减”背景下的书面类作业,往往具有层次性。学生在做书面类作业时,会积极思维,迁移数学认知,解决问题,由此实现学有所得。所以,在学生参与数学课堂学习之际,教师需要认真观察,了解学情,发现学生学习差异,据此分层设计书面类随堂性作业,助力其深刻理解数学知识。

以北师大版六年级下册“圆锥的体积”一课为例,在课堂上,学生们体验了系列活动,了解了圆锥体积的相关内容。之后,教师设计涵盖判断题、计算题(每类题目难度不同)的书面类随堂性作业。其中,判断题如下。

基础性题目:1.有若干个圆锥,它们的高相等,底面积相等,那么它们的体积也相等。2.等底等高的圆柱的体积是圆锥体积的3倍。3.圆柱的体积一定大于圆锥的体积。

拓展性题目:1.将一个圆柱削成最大的圆锥,所削去部分的体积是该圆柱体积的 1/2。2.将一个圆锥的底面半径缩小到原来的 1/2,将高扩大到原来的2倍。此时,圆锥的体积不变。3.将一个圆锥的体积扩大到原来的3倍。这时,圆锥变成了圆柱。

学生们自主选择完成不同难度的题目,定制随堂性作业自助套餐。在做作业的过程中,他们开动脑筋,不断地思考课堂所学内容。在学生完成作业后,教师组织展示活动;在学生展示之际,有针对性地进行点拨,促使其弥补不足,深化认知。如此,使学生们加深了对知识的理解,锻炼了思维能力、问题解决能力,学生们的数学学习质量也得到了提高。

三、设计拓展性作业,助力学生课后巩固

优化课后作业设计,是落实“双减”的重中之重。拓展性作业主要是在课后阶段布置的作业,是课堂教学的延伸。在课后阶段,教师要在适当减少作业数量、降低作业难度的前提下,设计不同类型的拓展性作业,如整理类拓展性作业,促使学生发散思维,转变学习方式,借此巩固课堂所学知识,提高学习水平,从而实现减负提质。

整理学习内容是学生进行拓展学习的方式之一。学生有效整理学习内容,既可以查漏补缺,掌握课堂所学的所有知识,也可以发展反思能力、逻辑思维能力等[5]。因此,教师可以把握时机,布置整理类拓展性作业,助力学生进行课后巩固。

以北师大版六年级上册“圆的面积(一)”一课为例,在课堂上,学生们体验了操作活动,经历了探究公式的过程。在此过程中,学生们不仅了解了圆的面积计算公式,还掌握了转化法。鉴于此,在课后阶段,教师设计如下整理类拓展性作业。

在课堂上,我们探究了圆的面积计算公式。那么,大家还记得圆的面积计算公式是什么吗?这个公式是如何得到的呢?请回顾课堂探究过程,用自己喜欢的方式,展示探究过程与结论。

在做作业时,学生们的脑海中浮现出自己经历的探究圆的面积计算公式的过程,他们对此进行记录。

学生通过完成课后作业,可以做到知其然,知其所以然,深刻理解数学学习内容,提升数学学习效果,发展多样能力。如此有利于实现减负提质。

结语

综上所述,在学生学习数学的各个阶段设计不同类型的作业,可以促使学生一步步地探究、掌握数学知识,实现自身发展。因此,在“双减”背景下,教师需要弥补传统数学作业的不足,树立正确的教育理念,依据教学内容与学生学情,精心设计体现学生学习差异的前置性作业、随堂性作业和拓展性作业,灵活地在课前、课中和课后阶段进行布置,并与多样的学习活动相结合,促使学生成为学习数学的主人,充分发挥自主性,积极体验活动,在数学知识与技能等方面获得发展,借此减轻学生过重的作业负担和校外培训负担。

【参考文献】

[1]陈敏.基于“双减”政策下的小学数学作业设计方法[J].天津教育,2022(30):96-98.

[2]卢言旦.“双减”政策下的小学数学创新型作业设计[J].求知导刊,2022(26):8-10.

[3]杨柳.优化作业设计,为“双减”下的数学课堂增效[J].数学大世界(下旬),2022(5):47-49.

[4]刘雪红.基于“双减”背景简析小学数学作业布置与批改方法[J].小学生(上旬刊),2022(2):34-36.

[5]朱登峰.“双减”背景下小学数学作业管理有效途径[J].求知导刊,2021(51):35-37.