对色彩学习中几个常见的问题的研究

作者: 艾然

【摘要】学生在色彩学习中会遇到许多问题。除了课堂练习,对课后作业进行点评对提高学生的审美判断素养以及美术表现素养也有重要作用。以前课后点评作业时,学生会觉得教师的话老生常谈,对提升自己的绘画水平见效较慢。结合美术鉴赏,能让学生从经典绘画作品中学习相关的美术知识和技能,针对自己绘画的问题找出相应的解决办法,获得新的认知。

【关键词】轮廓线虚实;突出主体物;缺乏色彩

作者简介:艾然(1985—),女,江苏省南京市宁海中学。

一、解决处理物体轮廓线的虚实的问题

在课堂上,笔者让学生想象自己穿越到了文艺复兴时期的意大利。

笔者带领学生先来到达·芬奇的画作《岩间圣母》(约1483—1485年)面前,在画中可以看到达·芬奇为画作所增添的新内容,“金字塔式的人物布局,深邃神秘的自然景色,整个画面沐浴在生动可感的氛围当中”[1],人物的形象十分美丽、生动,和背景十分融洽、相得益彰。这与中世纪绘画中呆板的人物形象是截然不同的,与文艺复兴早期作品中对人物与空间的关系的处理方法也有一些区别。

从15世纪开始,艺术家们意识到艺术作品不但可用于讲述宗教故事,还可用于表现真实的世界,于是各地的艺术家们进行了新的艺术实践。一些画家开始研究透视法和人体解剖学,以期让画面上人物的结构更准确,构图更和谐。但他们的创作都有个共同之处:人物形象僵硬,不那么灵动。这既不是因为这些画家缺乏耐心,也不是因为他们缺乏科学知识。再现大自然,没人能比杨·凡·艾克更有耐心;对于素描与透视的知识,没人能比曼泰尼亚了解得更多。其原因是这些画家描摹角色时太注重细节,而他们刻画得越认真,就越容易忘记画中要表现的是活生生的人,而不是被画家钉在画布上的人。画家们也曾试着用不同方式来解决这一问题,如波提切利在《维纳斯的诞生》这幅画作中,试图利用人物的秀发和飘拂的衣衫让画面的轮廓线条显得不那么生硬,但是,达·芬奇发现了真正的解决办法—艺术家们应该给人们留下一点想象的空间。如果把轮廓线画得不那么清晰,让轮廓线隐于阴影中,画面就不会给人生硬的感觉。“这便是达·芬奇所发现的著名手法,意大利人称其为‘渐隐法’,这样朦胧不清晰的轮廓和柔和的色调使一个造型融入了另一个造型,但总能让人们留有想象的余地。”[2]至此,科学知识与艺术效果得到了完美的统一。

这时笔者带领学生来到了达·芬奇的另一幅作品—《蒙娜丽莎》(约1502年)面前,这幅作品是“渐隐法”运用的典范。能在肖像画中把人物画得传神是每位艺术家所渴望的。人的面部表情大多反映在嘴角、眼头和眼尾上,而达·芬奇在《蒙娜丽莎》中有意识地将人物的嘴角、眼头和眼尾画得比较朦胧,将它们慢慢地、柔和地融合到画面的阴影中。当我们站在《蒙娜丽莎》面前,总是猜不出她究竟是以什么心情注视着我们,她那神秘的表情总是叫我们捉摸不透。

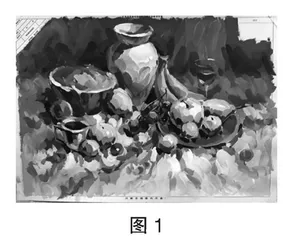

看过达·芬奇的两幅作品,笔者请学生尝试用达·芬奇的口吻来点评图1这幅习作。

“嗯,这幅习作总体还是挺不错的,但是物体轮廓线处理得稍显生硬。我们要认识到空气在画面中的作用,从整体感知画面。具体来说,这幅习作中物体的暗部轮廓线与远处物体的轮廓线都可处理得虚一些、模糊一些,所有细节的刻画要服务于整体的空间、虚实关系,塑造出可触可感的物象与环境。”

通过鉴赏达·芬奇的作品,学生了解了如何处理物体轮廓线的虚实,从而在自己绘画时借鉴经典作品,将物体的轮廓线处理得有主有次、有虚有实。

最后笔者进行课堂习作示范,从笔法和对比度两方面来示范如何处理轮廓线的虚实变化。处理近处物体受光面的轮廓线可以用摆、勾的笔法;处理远处物体和物体暗部的轮廓线可以用扫的笔法,也可以多用些水来自然过渡。处理近处物体受光面的轮廓线时,可以增强物体和背景色相、明度、纯度上的对比,处理远处物体和物体暗部的轮廓线时则反之。

二、解决突出画面中的主体物的问题

解决这个问题需要学生们穿越到17世纪的荷兰,走近伦勃朗的作品中。

笔者先让学生赏析《杜普教授的解剖学课》这幅作品,画面上所有学生正仔细地听这个世界著名的解剖学教授讲课,画面中光线主要落在了杜普教授的面孔和双手上,以及每个人的面容和尸体上,次要画面则很暗。这种表现手法非常有助于突出画面中的主体,刻画人物形象细节。

创作完《杜普教授的解剖学课》十年后,伦勃朗又创作了另一幅群像作品—《夜巡》,他将具有强烈戏剧性的历史元素融入其中,对荷兰传统群像的艺术表现形式做出了大胆的改革。和看得清楚所有人面孔的《杜普教授的解剖学课》有所不同,这幅作品中的所有人物都从属于画面的整体,为艺术效果服务。伦勃朗独特的利用光线的手段,在这幅作品中更全面地展现了出来,成为渲染气氛、突出重点、创造新空间的有力手段。

伦勃朗的油画给人的第一印象是用了较多的深棕色,而这些深色与少量的明亮色构成了强烈的对比,给人以强烈的视觉冲击。但伦勃朗这样做并非单纯追求这种奇妙的明暗效果,他的明暗运用更多是为了提高画面的戏剧效果,让主体更突出。

看过伦勃朗的两幅作品,笔者请学生用伦勃朗的口吻来点评图2这幅习作。

“这幅习作中主体物的塑造还是不错的,可是它没有成为绝对的主角,如果画面背景深一些,主体物以外的物体色彩弱一些,就可以突出画面中的主体物。”

通过鉴赏伦勃朗的作品,学生能够学会运用光线突出画面中的主体物。

最后笔者从衬布的处理和物体的处理两个方面出发进行课堂习作示范。

(一)衬布的处理

将画面上的衬布从上到下分成前景、中景、远景。为了表现出光线从近到远慢慢变弱的效果,前景衬布画得最亮,从颜料中调出衬布的固有色,再加上少量的环境色,面积是画面的三分之一多一些,这样在视觉效果上前景衬布上的物体会离观众更近;中景衬布的明度比前景衬布的明度低一度,用衬布的固有色加较多的环境色来画,中景衬布的纯度也比前景的纯度低一度,面积是画面的三分之一少一些,因为中景衬布在物体后面,为了给物体留出较多的空间,它的面积要比前景衬布少一些;远景衬布画得最暗,比中景衬布的明度低一度,用中性色来画,远景衬布的面积是画面的三分之一,如果画面是较大的俯视视角,则远景衬布的面积小于画面的三分之一,前景衬布和中景衬布的面积各增加一些。

光线除了有从近到远的变化,还有从中间到两边的变化,这种变化在前景衬布上体现得比较明显,可以将画面的左下角和右下角画得比前景衬布中间稍微暗一些,这样更能突出视觉中心。

(二)物体的处理

首先要找出画面中最重要的物体—第一主体物,它一般是指画面中面积较大的静物,例如罐子、花瓶、锅等。第一主体物的明暗对比必须最强,明暗五大调子—高光、灰面、明暗交界线、反光、投影要处理得层次分明。第一主体物受光面的背景可以画得稍深一点,这样可以使第一主体物更加明亮,吸引观众的目光。

其次,找到画面中的第二主体物,它通常是第一主体物旁边的一组物体中最大、最靠前的物体,比如罐子旁的盘子中最大、最靠前的水果或蔬菜。第二主体物要在它周围的一组物体中最突出,明度对比最强,纯度最高。

最后,物体暗部和远处的物体对比较弱。

三、解决画面缺乏色彩的问题

解决这个问题需要学生穿越到19世纪—印象主义美术的鼎盛时期,笔者模仿印象派大师莫奈点评图3这幅习作。

“我建议这位同学走进大自然,在自然界瞬息万变的光线下写生,感受光源色和环境色对物体固有色的影响。请大家来看看我画的两幅《干草垛》,相同的事物在不同的时间、不同的光线下有截然不同的色彩。我们必须精确捕捉事物的本质特点,将光线变化定格在画布上,将瞬间美永恒定格。”

莫奈作为著名、典型的印象派画家,他的作品中有丰富的色彩。接下来,笔者让学生赏析了莫奈的《日出·印象》,让学生把自己画面中遗失的色彩找回来。莫奈以朦胧的色调与笔触,生动地表现了清晨日出时这一特殊瞬间的海天景象。莫奈打破了细心描摹各种微小细部的绘画习惯,摆脱了物体造型对色彩表现的束缚,把人的感受摆在了首位。他通过观察大自然中万千微妙的颜色,敏锐地察觉到了其中的冷暖变化与相互影响。接着,笔者向学生传授了色彩观察方法。

1.人类视觉生理学指出,人如果长时间注视同一种色彩,就会产生视觉疲劳,视觉敏感度也会下降,会出现色彩适应现象。色彩适应现象提醒我们,对色彩的第一感受是最真实可信的,所以我们一定要把握和记住这个第一印象,在进行色彩表现时,要凭借第一印象,不能长时间盯着看、盯着画,要学会猛一看、掠过看,以保持对色彩的敏感。

2.利用色觉对比现象。当你准备画一个物体,而又把握不准它的颜色时,请把视线从这个物体上移开,看看与它形成对比的另一个物体,并注视一会儿,然后用余光扫视一下要描绘的那个物体,物体将会呈现出明显的颜色对比。此外,利用色觉对比所感受到的色彩变化是光的叠加效果,所画出的颜色富有光感,更加明艳动人。

3.色彩对比包括某块色彩与周围色彩形成的对比,某块色彩与画面主色调形成的对比,某块色彩和与其色调相反的颜色形成的对比。在色彩对比上,整体观察是唯一正确的寻找色彩的方式。在写生中看一笔、画一笔和在色彩盘上不停调色等寻找色彩的方法都是错误的,只会让画面颜色越调越脏。

人们在观察色彩时常常会受到物体固有色的约束,色彩写生中学生下意识地只用橘色画橘子、红色画苹果、绿色画黄瓜……为了摆脱固有色在绘画过程中对学生的限制,学生就必须理解环境色对物体颜色的影响,学习和利用物体颜色变化规律,在科学知识的指引下寻找千变万化的色彩。

通过分析、归纳、总结,我们可以得出以下物体颜色的变化规律。

1.物体高光的颜色基本上是光源色的反映。由于物体表面的光滑和粗糙程度不同,高光的颜色会在不同程度上带有固有色。

2.物体的中间色在明度上比物体的受光面要暗一些,这部分色彩受光源色和环境色的影响较小,大部分呈现固有色,是物体上纯度最高的部分。

3.明暗交界线的颜色与物体的受光面有着强烈的明暗与冷暖对比,受周围环境的影响最小,通常为物体的固有色的加深,是物体上最深的部分。

4.物体反光的颜色受环境色影响最大,它的颜色是物体的固有色加深再加入较多的环境色。

5.物体投影的颜色为物体的固有色加深再加环境色。

从物体冷暖关系上分析,当光源是冷光源(比如日光灯)时,物体的受光面就偏较冷的浅灰蓝色,而物体的背光面则偏暖色;当光源是暖光源(比如太阳光)时,物体的受光面就偏较暖的浅橘黄色,而物体的背光面则偏较冷的蓝紫色。

从补色的对比关系上来看,当光源色的纯度比较高,对画面色调起决定作用时,物体背光面的颜色就与光源色成补色关系;当环境色(比如衬布)的纯度较高,对画面色调起决定作用时,物体受光面的颜色就和环境色成补色关系。

笔者通过让学生鉴赏莫奈的绘画作品,引导学生学习观察颜色的方法,让学生能在绘画时遵循物体颜色的变化规律,画出色彩丰富的画作。

四、总结

笔者带领学生先后穿越到了文艺复兴时期的意大利、17世纪的荷兰、19世纪的法国,分别鉴赏了达·芬奇、伦勃朗、莫奈三位大师的作品,学习了三位大师绘画中的长处,解决了色彩学习中三个常见的问题。笔者结合美术鉴赏,采用情境式教学模式,让学生从经典作品中学习相关的美术知识和技能,使学生的图像识读、审美判断素养得到提升,从而达到提高学生美术表现素养的教学目标。

【参考文献】

[1]欧阳英,潘耀昌.外国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,1997.

[2]贡布里希.艺术的故事[M].南宁:广西美术出版社,2008.