诗意校园建设

作者: 程娟

【摘要】江苏省盐城市滨海县永宁路实验学校在“习诗育人”的办学实践基础上,反复追问、内省与思考,确立“在诗中长大”的核心理念,推进教师发展共同体建设,将诗教的精神内核衍射到办学文化、队伍建设、课题研究和课程构建中,促进学校教育教学质量的整体提升。

【关键词】诗文读创;习诗育人;诗意校园;课程建设

作者简介:程娟(1981—),女,江苏省盐城市滨海县永宁路实验学校。

诗词是语文课程的重要内容之一,其中儿童诗教学有助于塑造美好心灵,提升学生的美学素养,是魅力语文课堂的经典标识。

建校伊始,江苏省盐城市滨海县永宁路实验学校(下文简称“学校”)就致力于坚持中华优秀传统文化教育,努力构建丰润厚实的“习诗育人”特色课程。经过十余年的坚守,学校诗教工作的办学特色日益彰显。在反复追问、内省与思考中,学校确立“办诗教文化品质的学校”的目标愿景和“在诗中长大”的核心理念,借诗教的精神内核,将充满诗性、灵动和创造性的精神,衍射到学校发展和学生成长的方方面面。

一、始于热爱:诗文读创活动—办学理念的智慧碰撞

学校地处城乡接合部,生源良莠不齐,留守儿童较多,作为一所年轻的县直学校,如何增强核心竞争力?如何迅速提高学生素质?我们进行了既求真务实又与时俱进的思考与实践。

首先,这是一段寻根溯源的历程。依据办学定位,学校组织开设“诗文读创,习诗育人”特色课程,编写《小学生语文经典阅读范本》系列校本教材一套六册,并出版发行。学校又陆续编写《童韵飞扬—童诗创作指导》《童韵飘香—童诗童谣集》校本教材,为学校的诗歌教学构建了基本框架。

校本教材中精选的都是贴近小学生生活和心理,易诵易懂、有启迪意义的诗歌。每首诗前的温馨提示语,都从阅读心理、阅读方法和阅读要求上给予阅读提示。该课程实施过程中,语文教师给予“诗词吟诵”和“欣赏与创作”等方面的指导,营造师生共读、共品、共赏、共写诗歌的氛围。

与此同时,学校将诗歌教学与语文课堂教学相结合,以教学促诗教,以诗教促教学。教师针对不同年龄的学生,结合各年级段的阶段性目标,实施分阶段教学,循序渐进地培养学生的诗性。对于低年级学生,教师通过诵读充满童趣的童谣来激发他们学习诗歌等韵文的兴趣;对中年级学生以童诗教学为主,引导学生感悟诗歌情趣;对高年级学生以经典诗词教学为主,丰富学生的诗词积累。由此,全校形成了“童谣-诗歌-经典诗词”的阅读和积累体系。

其次,这又是一个萃取提炼的过程。学校科学梳理和理性审视诗教发展路径、发展现状和发展愿景,创立了“童诗种子营”,组建了核心引领团队,并吸纳各学科优秀教师,邀请诗人、专家讲学,与滨海县诗词联谊会结盟,使童诗教育内涵化、特色化、品牌化,形成提速发展进程、提升文化品质的格局。学校还注重加强专业理论知识积累,先后组织教师阅读刘士林的《中国诗学精神》、丁云的《儿童天生就是诗人:儿童诗的欣赏与教学》、李桂萍的《儿童诗歌鉴赏与教学》和任丽芳的《儿童诗课程与教学简论》。

学校还定期开展校级和学段两个层次的童诗童谣创作研讨活动,教师通过对同一课题的不同教学设计进行对比分析,探索童诗童谣创作教学模式。指导课上,教师团队通过精心的设计、诗意的导语和切合学生实际的教学内容,大量拓展和丰富教材,引导学生走进“诗的王国”,师生的文学素养在充满诗情画意的课堂上同构共生。

二、基于融合:诗意校园建设—办学文化的拔节生长

学校全方位打造诗意校园文化,促进诗歌教育和语文教学“牵手”,推进诗歌与英语、美术、音乐、体育、德育和少先队工作相融合,读诗、写诗、画诗、唱诗、舞诗蔚然成风。

(一)坚持“校园即课堂”

漫步在校园内,随处可见师生创作的诗歌,随处可闻学生们诵读诗歌稚嫩的嗓音。在这个充满诗韵书香的校园里,每一个生命体都在这盎然诗意里享受并体验着生命成长的快乐与幸福。

走进校园大门,首先映入眼帘的是镶嵌在教学楼上的“臻和臻雅”四个大字,寓意学校追求和谐、精致、高雅的办学理念,同时也通过放大展示的形式将学校的办学追求传递给全校师生。走进教学楼,一楼的《千年三字经 精华教做人》“启蒙教育”长廊,对刚踏入校园的学生而言,是开启教育旅途的第一站,它鼓励学生孝亲敬友、勤学爱师,走进国学、传承经典,完成知书识礼的启蒙。二楼,《走近<弟子规> 感悟真善美》的“修身长廊”鼓励学生要勤学守信、自立自律、引经悟典,培养诚实守信的好品质。《以美德为灯 与<论语>同行》以及《诵千古警句 做谦谦君子》的“习行长廊”教育学生学会合作、自强,植根于传统文化精髓,尚文谨行、修心养德,以此激励学生向更好的未来奋进。

“让每一面墙都说话”,走廊上还设置了诗词墙、诗词角,将凝结了中国古代灿烂文化的唐诗、宋词、名言等镶嵌上墙。校园的景点主题化,“诗林”、童诗橱窗展示了师生创作的诗歌,校园每个角落都充满诗情画意,在这样的“诗意田园”中学习和成长,心灵自然得到浸润。

班级文化更是丰富多彩,每个班级都有属于自己的文化主题,班主任会根据不同年级学生的不同特点,围绕各年级的教育主线,开展不同的班级文化活动。一二年级学生开展成语接龙活动,制作爱心卡,接龙一句名人名言;三、四年级学生制作书评卡,赏析经典古诗;五、六年级学生开展读后感活动,鉴赏经典文章。丰富的学习园地满载着文化的传承,营造了浓烈的经典文化氛围。

(二)定制主题实践活动

学校组织师生创造性地开展丰富多彩的实践活动。举办“诵汉唐古风 谱童心乐章”“诗文小秀才”“诗歌对对碰”“与诗歌同行”“班级诗歌小组协会”“童心如歌”等实践活动。学校成立近五百人的童诗文学社团,举办诗歌文化节、课堂教学展示等活动,涌现出一大批擅长吟诗作诗的教师、家长和学生。

(三)彰显“校园生命场”

学校创办《咏娃》校报,刊发学生创作的优秀诗歌。每月一期,每期围绕一个主题,学生自主创作,教师自主编辑。每期校报都印发给师生,公开向发表作品的学生颁发用稿纪念。截至目前,《咏娃》已经印发96期,发表童诗童谣3000余首。

在滨海县举行的小学生诗歌竞赛中,学校有500余人获奖;在江苏省举行的小学生诗歌创作大赛中,学校连续五年获得江苏省中小学诗歌竞赛优秀组织奖,5名学生获得诗歌之星,40余名学生获奖。

在学校诗歌教育的果园里,第一颗果子熟了,第二颗、第三颗……更多的果子陆续成熟,满园飘香的日子将不再遥远。

三、结于丰盈:诗意课程构建—习诗育人的同频共振

围绕“习诗育人”理念,学校重点打造诗意课程,逐步形成育人目标清晰化、育人价值显性化、育人载体多元化的课程架构。

(一)课题引领成长

学校组织研修团队在市级课题“实施‘诗文读创’提升语文素养的实践研究”的基础上进行重新梳理,在研究内涵和方向上又进行了重新定位,明确江苏省教学研究重点规划课题“基于‘习诗育人’的诗意校园的建设研究”为龙头课题,并衍生出诗意德育、诗意数学等多个个性化小课题研究。学校还借助教师团队小课题研究的长效机制,形成“小课题·微课堂”的特色模式,课题也从校级升级为县级、市级、省级课题。

(二)课堂实践支撑

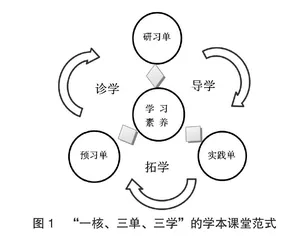

学校组织团队构建“一核、三单、三学”的学本课堂范式,“一核”指学习素养,课堂学习目标、学习活动、学习评价均指向核心问题的解决,提升学生学习素养;“三单”即“预习单”“研学单”和“实践单”;“三学”指课堂教学在诊学、导学和拓学的大循环中推进课堂学习活动。“诊学”即分析学情,把握学习起点,设计核心问题;“导学”指利用“学习单”指导学生深度学习;“拓学”指利用“实践单”指导学生课后完成自主探究实践学习作业。

(三)拓宽课程外延

为促进德育焕发出诗意魅力,学校提出“雅课程”建设设想,实施“雅少年”培育,制订“雅少年”培育标准。“雅品质”课程培育正直诚信的高雅少年,“雅阅读”课程培育好学上进的博雅少年,“雅艺术”课程培育兴趣广泛的典雅少年,“雅健康”课程培育健康乐观的丰雅少年,“雅科技”课程培育合作创新的润雅少年,“雅生活”课程培育适应社会的修雅少年。

坚持“雅课堂”导行。学校组织创编“六雅童谣”“六雅三字经”,熟读成诵,外化于行;带领学生拍摄“六雅”短视频,让学生见“雅”思齐,见“不雅”而内自省;将“六雅小拍客”活动延伸至家庭和社会,以“小手拉大手”活动带动身边人的品格提升。

推进“雅评价”升级。定期举行“六雅少年”“六雅家庭”评选,为获得荣誉的孩子、家庭颁发“六雅奖章”,在“和雅星”橱窗展示其事迹,“六雅少年”已成为学生心中至高无上的荣耀。

四、终于人本:发展激励机制—诗意教育的有力支撑

学校在诗意教育理念的引领下,不断解读教育、追求教育、创新教育,把激励每一个个体的发展作为学校发展的核心价值观,共同开创诗意教育的美好未来,为师生的幸福奠基。

以“立德树人”根本任务为指引,不把分数作为对学生和教师的第一考核指标,旨在培养学生善思、守礼、自立、快乐的品质。就是在这样的教育理念下,学校对教师队伍进行塑造,持续改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,引导教师团队潜心育人。

学校以“研究型学校建设”为主线,加强教师专业发展的体制机制建设,为教师科研素养的提升提供文化氛围、制度机制、研究团队、物质条件等全方位的支持,促进教师团队对教育的理念、课程的设计、教学的方式策略等问题进行重构式的思考,真正体现科研在落实“习诗育人”共同体建设中的作用。

以“名师工作室”为抓手,学校依托名师工作室引领教师团队发展,围绕“会教书+会阅读+会交流+会立说”的“四会”目标,量身定制“头雁计划”“群雁计划”发展方案,形成“领衔名师引领-核心成员驱动-骨干力量辐射”的分层培训与发展模式,促进名优教师彰显风格,骨干教师不断升格,年轻教师迅速合格,为教师团队专业发展提供强大助力。

【参考文献】

[1]陈建银.坚持文化兴校 积极推进校园文化建设[J].华人时刊(校长),2019(10):26-27.