地域文化视角下的小学美术项目化校本课程开发探究

作者: 苏玉华

【摘要】传统的绘画表现形式已经难以满足当代小学生学习美术的需求。为了适应当前的教育改革形势,一种以项目为主线的新型教学模式—项目化学习应运而生。笔者所在的学校把地域文化与具有本土性、实践性、特色性的校本课程相结合,进行合理的课程定位,逐步形成地域特色浓厚的校本课程体系,不仅可以实现学科培养目标,还可以在教学的过程中传承与发展地域文化。本文主要从地域文化的视角出发,着重探索了如何在校本课程实践中聚焦地域文化,深挖素材资源,整合课程内容,创新呈现方式,希望能为其他学校和教师提供参考。

【关键词】地域文化;小学美术;校本课程;项目化

作者简介:苏玉华(1979—),女,福建省莆田市城厢区南门中特小学。

福建省莆田市史称兴安、兴化,又称莆仙、莆阳,自古是闽中的政治、经济、文化中心,历史悠久,文化源远流长、丰富多彩。其中蕴藏着的丰厚教育资源符合校本课程开发的校本性与区域性的特点,让整合地域文化与校本课程、实现其独特的教育价值成为可能[1]。笔者所在的学校通过彩绘鞋校本课程开发的前期实践,将地域文化与校本课程有机结合,并运用项目化学习,取得了较好的成效,得到了师生及家长们的一致好评。学校立足小学美术学科教育目标,以“五育融合”为指导思想,根据现实情境、真实性学习成果,秉持项目化学习倡导的“做中学”“基于任务”“基于成果”等教学理念,结合莆田地域文化中的鞋产业文化,依托彩绘鞋具有趣味性、体验性和跨学科学习的特点,开展了“莆韵彩履”美术项目化学习课程的开发和实践工作,建构了特色美育校本课程[2-3]。这有利于促进学生综合素质的提升,培养学生动手动脑的能力和创新精神,同时打造“五育融合”背景下的学校美育品牌文化。

一、聚焦地域文化,形成校本课程体系

莆仙兴化府筑建于宋太平兴国八年,距今已有一千多年历史。莆仙自古就有“文献名邦”“海滨邹鲁”的美誉。从南北朝时期开始,莆仙就形成了宗教、教育、文学、艺术等方面的文化。妈祖文化、三一教文化,都发祥于莆仙,极具特色[4]。因为有几百年前抗击倭寇的历史,莆仙每逢大年三十与正月初四有围炉的传统,从正月初五开始至二月二有闹春的习俗。十里不同风,一村一习俗,形式不一但各具特色,有些习俗甚至有几百年的历史[5]。具体来说,莆仙有涵江手工艺人用面捏的“天下第一红团”,色彩鲜艳,造型生动;有南门热闹非凡的摆粽轿;有新度村民热情洋溢的打铁花;还有松东村精彩的“跳火”表演……这些民俗活动能够让人们感受到过年欢乐的氛围,同时也有新的一年吉祥的寓意,成为莆仙的名片。莆仙这座古城有历经多年的传统木雕、砖雕工艺和彩绘技艺,还有历经风雨的寺院庙社、错落有致的古厝、气势恢宏的官宅府邸、古色古香的红砖厝民居。莆仙人民具有开放拼搏的海洋文化精神,常常以喜闻乐见的方式来追寻乡音,将四胡、伬胡、八角琴等本地区特有的乐器与戏曲表演相结合,从中可以感受到“十音八乐”的独特魅力。莆仙的侨乡文化深厚,为乡土文化增添了新内涵,让乡土文化焕发出新光彩,成为滋养大众的不绝源泉。

为了更好地传承经典,筑牢文化根基,将优秀传统文化、民俗、技艺通过美育课程融入项目化课程体系,聚焦地域文化特色,笔者所在的学校积极实践,在美育校本课程研究中,遵循美育课程目标,从多角度出发,将学科进行整合,并梳理地域文化脉络,进而形成学校主色课程和亮色课程。学校将莆田的传统技艺、非遗民俗、人文风情、名胜景观等地域文化融入彩绘鞋创作主题活动中,满足了课程设置与文化融合的需要,并且形成了“莆韵彩履”“木兰飘韵”“彩绘人生 步履生花”等美育校本课程。

二、深挖素材资源,合理进行课程定位

笔者在设计“莆韵彩履”校本课程时,梳理了莆田的地域文化。这不仅需要找出莆田特有的传统民俗、传统技艺、人文及名胜的艺术价值与学科发展方向的契合点,还需要在挖掘出的元素中找到与美术课程的融合点,通过融合地域文化,将美术课程的内容进行拓展与延伸,并应用于校本课程中,从而为地域传统文化发展注入新的元素,实现创新[6]。“莆韵彩履”这门课程涉及绘画、彩泥、剪纸、综合材料手工、水拓画和实物彩绘等多种技法,可以使作品表现形式多样化。具体的课程内容包括以综合实践为主的“鞋子大发现”“第一次系鞋带”“鞋子的秘密”“奇怪的鞋底”“走进莆田鞋”,与语文学科相融合的“鞋子绘本故事”“我和鞋子”“我的第一双鞋子”“鞋子变废为宝”,与道德与法治学科相融合的“鞋子的变迁”“那双草鞋的故事”,与科学学科相融合的“一双神奇的鞋子”“未来的鞋子”“不同鞋子的介绍”等。笔者通过对课程的合理定位,建立了富有地域特色的校本课程体系框架,实现了校本课程目标与育人目标一致。

三、整合课程内容,落实学科培养目标

“莆韵彩履”校本课程的培养目标主要体现在学科价值与育人功能方面。笔者立足莆田地域文化,从文化传承与创新的角度深入思考,将学科与地域文化相融合,并以鞋绘为媒介激发学生的学习兴趣,培养学生的创新精神与实践能力。在具体的实践中,笔者将工作坊课程分为五大模块:绘鞋绘色、鞋走江湖、诗韵水拓、步步高升、鞋形鞋秀。然后,笔者从地域文化脉络、学科知识点、学生需要发展的能力三个维度制订育人目标[7]。这门课程的教学目标是挖掘地域文化中可以与鞋绘相融合的元素,创作出极具莆田特色的彩绘鞋。如将红砖厝群、屋檐、雕花、柱础、彩绘、窗格等特有的元素呈现在彩绘鞋上,打造出富有地域特色的鞋绘文化。

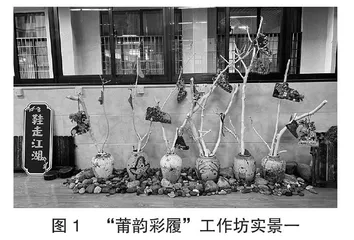

在课程模块“绘鞋绘色”中,鞋成了学生想象力的源泉。借助千姿百态的鞋,能够激发他们创作的灵感,让他们设计出一双双精美有趣的鞋子,为他们后续创作积累素材。开展鞋绘活动不仅提高了学生的表现力与创作能力,而且展现了学校美育的成效。在“鞋走江湖”模块中,笔者让学生通过对扭扭棒、扣子、毛线等各种材料的收集与运用,在自己设计的鞋子上添加创新的元素,使鞋子变成一件装饰品、一件艺术品。学生在经历从动手绘制鞋子的图案到装饰鞋子的过程中,可以体会到鞋绘的乐趣。在“诗韵水拓”模块中,学生利用水油分层原理制造肌理效果,创作出独树一帜的水拓鞋作品。学生采用不一样的绘画表现形式,以多种色彩与风格呈现吸附在鞋面上的花纹,可以在活动中体验科学与美术融合的意趣。在“步步高升”模块中,笔者引导学生了解莆田这座鞋城的传统产业文化,搜集相关资料,对鞋子设计研发、工艺制作、市场营销方面的知识展开讨论与交流。在“鞋形鞋秀”模块中,当笔者将学生精心设计的鞋子实物作品(部分作品如图1、图2所示)放置于展架时,学生从经过自己的探索与实践完成的这些花样繁多的鞋子中获得了成就感。笔者通过上述活动激发了学生自主创作与表现的欲望,加深了学生对地域文化的理解,让学生在学习中了解学科知识,应用学科技能,进行创新性的设计,并且在活动中学会分工与合作。这些主题活动彰显了“五育融合”背景下美术项目化学习的成效,切实落实了美术学科核心素养。

四、创新呈现方式,发挥成果辐射作用

笔者通过对“莆韵彩履”校本课程的实践与推广,立足地域文化设计出了符合学校特色、符合学生特点的课程内容,让学生在学习中增强对地域文化的认同。笔者在课程实施的过程中结合学生的需求与认知水平,引导学生自主理解、大胆想象、积极参与、生动表现,取得了一系列成果。笔者将不同学科进行融合,凸显了学校特色文化,并且构建了体系化的课程呈现方式,具体如下。

(一)课程实施常态化

笔者设计出“莆韵彩履”融合地域文化项目式学习的课程目标,开设以审美素养、人文素养、传统文化、雅韵立德的办学主张为主的主色课程,整合以鞋绘为依托的技能、审美、人文方面的地域文化亮色课程,制订课程实施计划,确保每周安排两个课时的彩绘鞋校本课程(在课后社团活动中开展),并将课程活动与社团活动、研学实践相结合。同时,学校按照实际情况,分学段、分项目组建教师备课组与学生社团活动小组,撰写每一学期的课程活动文案,促进课程在课内与课外的有效实施与整合,做到课程实践活动有主题,课程内容学生感兴趣,能满足学生学习的需要。

(二)课程内容项目化

学校组织教师充分挖掘课程教学资源,走进博物馆、民居、民间作坊、名胜古迹,了解地域文化,分析、梳理出了文化印记、印象莆阳、传统技艺、非遗民俗这些跨学科融合的项目化课程样态,在实践中系统地思考了如何将地域文化与鞋绘创作相融合,力求从知识观、学习观及评价量表等多个层面考虑,通过打破学科边界,探寻学科之间的知识关联,将地域文化与跨学科的项目进行融合,自上而下地形成和构建跨学科项目化知识脉络与图谱,从而实现跨学科项目化的课程呈现。

(三)课程成果多样化

学校与鞋企合作,请鞋企将学生的作品制成实物样鞋,与鞋企一起探索课程与产业设计的融合点,进而让鞋企在产业文化的实践中,树立“打造自主品牌”的理念与“传承、发展地域文化”的观念;通过搭建平台,多渠道展示课程成果。课程成果的展示以多种形式呈现,既有静态的展厅、楼道展板展示(展示的作品包括学生绘画作品、实物样品、作品集册等),又有动态的视频展示、电子班牌活动掠影呈现、学校项目教学成果展示。这些成果的呈现既是对课程的阶段性总结,又为校际、师生交流以及生生互动、学习交流提供了平台。

结语

笔者所在的学校开设“莆韵彩履”这门基于项目化学习与莆田地域文化的校本课程,逐步形成了具有地域文化特色的校本课程体系,改变了学生以往被动接受知识的状态,让学生积极地参与到课程学习中,构建了一种高效的教学模式,同时有利于达成学科培养目标,传承与发展地域文化。另外,学校关于地域文化与小学美术项目化校本课程开发的探究和实践也取得了一定的成效,工作坊在福建省内有较好的辐射作用,以地域文化为媒介的美育项目得到了同行及各大媒体的关注与宣传推广。当然,后续实践中仍有许多资源需要学校深度挖掘。只有实现课程文化与地域文化、学校品牌文化的深度融合,才能构建在“五育融合”背景下、在地域文化视角下的美术项目化校本课程的新样态、新格局。

【参考文献】

[1]刘广辉.立足校本研究 促进学校发展[C]//国家教师科研基金管理办公室.国家教师科研专项基金科研成果2019(七).[出版地不详]:[出版者不详],2019:525-526.

[2] 周振宇.项目学习:基于学校的行走[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2020.

[3] 寇忠泉,何小波.美育特色课程的建构与实践[J].中小学校长,2017(07):61-65.

[4] 宋建晓.莆仙文化概论[M].北京:中国文史出版社,2020.

[5] 夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[6] 吕红日.让核心素养成为校本课程建设的新方向:校本课程再建设的五点建议[J].教育视界,2020(31):22-23.

[7] 曾连春.在传统文化中找到未来教育的支点:“非遗莞草”的项目式学习实施策略[J].中国中小学美术,2021(08):48-53.