职业本科院校师资队伍建设的现状及策略

作者: 姚琳琳

[摘要]基于对角色理论和胜任力模型理论以及31所职业本科院校2023年的质量年度报告的分析发现:当前我国职业本科院校各类师资数量和比重增加,教师岗位认知和角色意识加深,教学团队建设成效初现,教师培养培训力度有所加强。但也存在一些问题,如师资队伍结构仍需优化;高层次人才队伍建设短板突出;高水平团队数量不多,运行效率低下;教师科研素养和实践能力有待提升;部分兼职教师的教学质量较差。究其原因在于:当前职业本科院校体制机制不够健全,发展思路尚未理顺,经费投入不足,教师专业发展的内驱力不强。由此建议:国家完善政策法规,明晰本科层次职业教育办学定位;院校完善“双师型”教师培养机制;企业强化对职业本科院校的服务输出;教师依托产教融合平台,提高岗位胜任力;媒体加强舆论引导,提升职业教育认可度。

[关键词]职业本科院校;师资队伍建设;“双师型”教师;角色理论;能力素质模型

[作者简介]姚琳琳(1989- ),女,江苏盐城人,浙江工业大学教育科学与技术学院,讲师,博士。(浙江 杭州 310023)

[基金项目]本文系2021年度杭州市哲学社会科学规划课题“本科层次职业教育的师资队伍建设研究”(项目编号:2021JD47)、2023年度浙江省教育科学规划项目“省域现代化先行导向下浙江省高质量研究生教育的结构调适与体制改革研究”(项目编号:2023SCG272)和2021年度浙江工业大学社科预研基金青年项目“研究生师生关系变迁及导师指导的限度研究”(项目编号:SKY-ZX-20210210)的研究成果。

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)01-0078-08

随着产业转型升级与经济结构调整,我国对高技术技能人才的需求越发迫切。为此,国家高度重视职业教育发展,出台了一系列支持政策。本科层次职业教育作为现代职业教育体系的重要一环,更是得到政府的全力扶持。2019年,《国家职业教育改革实施方案》明确提出开展本科层次职业教育试点。为对接时代发展、数字经济、科技进步、市场需求和新职业岗位,各地积极研制本科层次职业学校设置标准,推动试点学校不断提高人才培养质量和办学水平。

高素质师资队伍不仅是新时代国家职教改革的关键力量,而且是发展本科层次职业教育的重要抓手。《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》提出师资队伍建设的总体目标是“双师型”教师和教学团队数量充足,“双师”结构明显改善,基本建成一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍。这一目标能否顺利实现,直接关系到本科层次职业教育的兴衰成败。因此,厘清职业本科院校师资队伍建设现状,并提出相应优化策略,对提升职业教育人才培养质量具有重要意义。

一、职业本科院校师资队伍建设的理论依据及实践定位

(一)理论依据

1.角色理论。角色理论是以个体社会角色作为切入点,研究其社会互动行为过程及其规律的理论。默顿(Robert King Merton)认为某一社会地位包含的不是一个角色,而是一系列相互关联的角色,即一个角色丛,它是指处于某一特定社会地位的人们所形成的各种角色关系的整体[1]。根据角色理论,职业本科院校教师需要同时扮演教学者、研究者、实践者等多重角色。因此,职业本科院校师资队伍建设应致力于帮助教师更好地履行角色责任。

2.能力素质模型(Competency Model)。能力素质模型,又称胜任力模型,指担任某一特定任务角色所需要具备的能力素质特征的总和[2],包括外显性能力素质和内隐性能力素质。外显性能力素质有教学科研能力、管理能力、实践能力和发展能力。教学科研能力包括专业能力、指导学生、课堂教学、教学改革和科学研究五项要素;管理能力包括领导团队、沟通协调、统筹规划、合作分享和执行能力五项要素;实践能力包括校企合作、企业实践和竞赛指导三项要素;发展能力包括总结思考、学习提升和探索创新三项要素。内隐性能力要素有个性态度和内在动机。个性态度包括责任担当、锲而不舍、良好心态和上进心强四项要素;内在动机包括爱岗敬业、成就需要和目标追求三项要素[3]。

1973年,戴维·麦克利兰(David Clarence McClelland)提出人的能力素质基本要素包括知识、技能、自我理念、特质和动机。学界高度认可的能力素质模型主要有麦克利兰提出的“冰山模型”和理查德·博亚特兹(Richard Boyatzis)提出的“洋葱模型”。“冰山模型”将个体能力素质划分为看得见的职业能力素质(知识、技能)和看不见的职业能力素质(自我观念特征、社会角色、态度、价值观,动机,个人特质)。“洋葱模型”将个体能力素质由内向外依次划分为动机特质,态度、价值观与自我观念特征,知识与技能[4]。

(二)实践定位

职业本科院校教师的能力素质,相比普通本科高校,更强调实践性,具体表现为参与企业实践能力、高端复合技能、指导学生实践活动能力;相比高职专科院校,更强调研究性,但又与研究型本科不同,更侧重于应用性研究。通过查阅文献发现:德国应用科技大学强调教师学术水平、教学能力与实践经验并重。[5]借鉴德国经验,同时根据我国职业本科院校内涵式发展要求、教师角色和工作任务特征,笔者认为职业本科院校教师还应具备教学性能力。由此,本文拟围绕教学性、研究性、实践性这3个基本维度进行探讨,以期为我国职业本科院校师资队伍建设指明发展方向。

二、职业本科院校师资队伍建设现状及存在的问题

自2019年国家实行本科层次职业教育试点以来,各职业本科院校紧抓发展机遇期,在师资队伍建设方面做了大量有益的尝试。

(一)数据来源和院校概况

为全面了解职业本科院校办学实况,笔者从现代高等职业技术教育官网上下载了31所职业本科院校(数据截至2022年3月31日,全国共32所职业本科院校。此处除去“景德镇艺术职业大学”,因未找到其对应的质量年度报告)2023年的质量年度报告。

为最大限度地确保数据真实性,逐一审读了31份质量年报中关于“师资队伍建设”的文字描述,并用表格记录、汇总相关数据,同时将这些数据与质量年报最后的附表“教学资源表”“国际影响表”“服务贡献表”“落实政策表”数据进行比对。与此同时,通过查阅31所院校的官方网站及其2022年的质量年度报告,对数据进行三角验证和清洗,剔除不符合逻辑的数据,对少数缺失数据也如实呈现。为了体现样本代表性,所选院校中,民办、公办院校分别有18所和13所;东、中、西部地区院校各占15所、5所、11所。

(二)取得的成绩

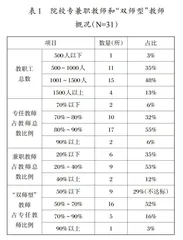

1.各类师资数量和比重增加。如表1、表2所示,职业本科院校高度重视招贤纳士,加大人才引进力度,教师总量和专任教师比例有所扩大,30所院校的教职工总数在500人以上,29所院校的专任教师比例超过了70%;院校全力引进一批熟悉生产一线技术和管理的行业企业人员充当兼职教师,11所院校的兼职教师比例超过20%。院校还注重教师在年龄、职称、学历、学缘、“双师”结构等方面的均衡分布,28所院校拥有高级专业技术职务的教师比例超过30%,24所院校具有硕士及以上学位的教师比例超过50%,22所院校的“双师型”教师比例也超过了50%。

2.教师岗位认知和角色意识加深。职业本科院校通过颁布《教师职业道德基本规范》《师德失范行为负面清单及处理办法》等一系列制度文件,提供违反师德师风的警示案例,反复强调“师德一票否决制”,旨在引导广大教师树立良好的职业道德和岗位责任意识。此外,将荣获“师德标兵”称号的优秀教师作为榜样加以大力宣扬。在正反典型案例的双重作用下,广大教师对本科层次职业教育的教学、科研、社会服务等工作有了更加深刻的认识。

3.教学团队建设成效初现。职业本科院校集中各方面人、财、物力资源,进一步引育中青年骨干教师、高水平专业带头人和“双师型”教师,遴选教学业绩优秀且具有一定行业企业工作经验的教师,组建成目标一致、德技并修、优势互补、梯队合理的教学团队,聘请教学名师、能工巧匠、企业技术骨干等高层次人才担任教学团队负责人,奋力打造省级和国家级优秀教学团队。4所院校的省级及以上教学团队超过10个;14所院校建成5个以内的省级、国家级教学创新团队;6所院校建成“全国黄大年式教师团队”、国家级职业教育教师教学创新团队、国家级“双师型”教学创新团队等高级别团队。

4.教师培养培训力度有所加强。职业本科院校日益重视对各级各类教师的培训,通过设立不同课程模块,面向新入职教师开展岗前培训。实施高级研修项目,鼓励中青年骨干教师和名优教师参加省级及以上教学技能、科技创新竞赛。选派优秀教师参加国培示范项目、校企联合培养“双师型”教师项目、“双创”指导教师培训项目、名校访学、名企轮训[6]等项目。针对德育管理人员、思政课教师、辅导员,开展专项培训。通过一系列培养培训活动,职业本科院校教师的专业能力得到一定程度的提升。

(三)存在的问题

1.师资队伍结构仍需优化。《本科层次职业教育专业设置管理办法(试行)》第十条明确规定,“全校师生比不低于1∶18,高级职称专任教师比例不低于30%,具有研究生学位专任教师比例不低于50%,具有博士研究生学位专任教师比例不低于15%”“本专业的专任教师中,‘双师型’教师占比不低于50%”。

如上页表1、表2所示,31所院校中,有8所院校的师生比低于1∶18,3所院校的高级职称专任教师比例低于30%,9所院校的“双师型”教师比例低于50%;公布教师学位数据的26所院校中,有2所院校拥有硕士及以上学位的专任教师比例低于50%,15所院校具有博士学位专任教师比例低于15%且多集中于西部地区、民办院校。这些数据表明专任教师的数量、职称、学历、“双师”结构在不同专业之间出现失衡,部分院校的师资队伍建设指标尚不符合《本科层次职业教育专业设置管理办法(试行)》的相关规定。就年龄结构而言,青年教师数量亟待扩充,老、中、青“传帮带”的梯队布局还有待持续优化。此外,职业本科院校中兼具深厚理论知识与丰富实践经验的“双师型”教师比例仍需扩大。

2.高层次人才队伍建设短板突出。职业本科院校中,具有博士学位或高级专业技术职称的教师、行业领军人才、专家型学者、海归人员等高层次人才比例较低;能工巧匠、大国工匠、省级及以上教学名师等高技能人才不足;活跃在省级及以上职业教育相关委员会、在国(境)外组织担任重要职务、参与国际化交流与服务的创新性人才还比较匮乏。2022年度,24所院校的专任教师未曾赴国(境)外开展任何指导和培训工作;21所院校的专任教师未在国(境)外组织担任任何职务,只有3所院校在国(境)外组织担任职务的专任教师数超过10人,这表明职业本科院校参与国际化事务的高端人才还远未能满足时代发展的迫切需求。

3.高水平团队数量不多,运行效率低下。25所职业本科院校尚无国家级教学团队,11所院校甚至连省级教学团队都没有,这表明职业本科院校高水平的教学与科研创新团队相对匮乏。当前,教师创新团队通常以学院为单位进行组建,由于年龄、教育背景、工作经历、研究兴趣和方向存在差异,团队凝聚力不足。在合作过程中,团队成员职责分工不明,各自为政的现象时有发生,导致人力资源利用率不高,团队目标难以在短期内实现。院校花费大量人力、物力、财力培养团队中的青年教师,待其成长为骨干后,易被同类院校以丰厚福利待遇或高职位作为“诱饵”挖走,从而造成重大损失。

4.教师科研素养和实践能力有待提升。职业本科院校的学术氛围不够浓厚,教师面临繁重的教学任务,科研时间被过分挤占,接受科研训练的机会较少,难以形成稳定的研究方向,再加上缺乏高水平科研团队的支撑,教师的科研产出以及获取的横、纵向科研经费相对不多。如下页表3所示,31所院校中,有11所院校的横向技术服务到款不足100万元;18所院校的纵向科研经费不足20万元;分别有21所、23所院校在技术产权交易和专利成果转化方面无任何收益。