高素质农民数字素养探析:框架体系及培育路径

作者: 李宣 桂敏 王赛月

[摘要]在综合数字素养概述、我国高素质农民数字素养现状的基础上,参考《欧洲公民数字素养框架2.2》,构建了包含数字化素养基础、数字化核心素养和数字化道德素养三个维度的我国高素质农民数字素养框架。据此提出高素质农民数字素养培育路径:以厚植数字化意识为基座,激发学习内生动力;以塑造数字化学习能力为前提,培养终身学习能力;以信息技术基础设施为基座,打造数字化培育环境;以数字化核心素养为重点,培育关键技术技能;以内化数字伦理为保障,绘就道德规范图景;以完善全过程监督为目标,健全培育评价机制。

[关键词]高素质农民;数字素养;数字化核心素养;数字化道德素养

[作者简介]李宣(1988- ),男,浙江东阳人,浙江经济职业技术学院,高级工程师,硕士。(浙江 杭州 310018)桂敏(1987- ),女,安徽芜湖人,北京教育科学研究院,副研究员,博士。(北京 100816)王赛月(1987- ),女,浙江东阳人,浙江金融职业学院,工程师,硕士。(浙江 杭州 310018)

随着云计算、物联网、大数据、移动网络、元宇宙等新一代信息技术的快速发展,数字技术正与农村生产生活进行全方位多维度的融合,对我国乡村发展、农民生产生活产生巨大影响。数字乡村战略是实现农村数字化以及农业现代化的重要途径,也对数字技术与农村生产生活深度融合提出了更高要求。农民是乡村的生产者和建设者,是乡村振兴的主体。高素质农民是农民中的精英,不仅具有较高的科学文化素质,掌握先进的知识和技术,而且热爱农村、善于经营,是乡村振兴的人才保障。然而,当前我国高素质农民数字素养普遍不高,严重影响其有效参与数字乡村建设。鉴于此,本文尝试构建高素质农民数字素养框架体系,并针对性地探究高素质农民素养培育路径,以期有效提升高素质农民数字素养。

一、高素质农民数字素养概述

(一)数字素养的概念和内涵

“数字素养”(Digital Literacy)最早由保罗·吉尔斯特(Paul Gilster)于1997年正式提出,是指对数字时代信息的使用与理解,被视为数字时代的基本技能。英国联合信息系统委员会(JISC)认为,数字素养是个人在数字社会中生存、学习及工作所需要的基本能力[1]。我国学者王佑镁等认为,数字素养是信息素养、媒介素养、计算机素养、网络素养的集中体现[2]。2021年中央网络安全和信息化委员会印发的《提升全民数字素养与行动技能纲要》指出,数字素养与技能是数字社会公民学习工作生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新、安全保障、伦理道德等一系列素质与能力的集合[3]。

以色列学者艾谢特·阿勒卡莱(Yoram Eshet Alkalai)在2004年提出了数字素养的5大框架,即图片—图像素养、再创造素养、分支素养、信息素养以及社会—情感素养,并于2012年将实时思考技能(即数字环境下并行处理多项事务的能力)也纳入数字素养框架中[4]。英国联合信息系统委员会(JISC)从信息通信技术水平、数据与媒体素养、数字制作与创新、数字交流与协作、数字学习与发展、数字身份与健康6大方面建构了数字能力框架[5]。我国学者武小龙等指出,数字时代的数字素养框架体系主要是一个融合了“设备操作、数字处理、交流协作、数字创意、安全伦理、计算思维”等多维度的综合系统[6]。

综上,国内外学者对数字素养的内涵、框架都进行了一定研究,但是以欧美国家研究为主,国内研究较少,尤其是面向高素质农民数字素养培育的研究很少。高素质农民在培育特点和需求上都具有一定的特殊性,需要针对性地对其数字素养框架进行梳理。

(二)我国高素质农民数字素养现状

1.数字素养提升意愿强烈。中国社会科学院信息化研究中心在2021年发布的《乡村振兴战略背景下中国乡村数字素养调查分析报告》中首次对我国城市和农村居民的数字素养进行了调查摸底,其中农村居民素养得分为35.1分,城市居民得分为43.6分,农村居民素养比城市居民低37.5%。而农民的素养得分仅为18.6分,远远低于其他职业。与此同时,调查还发现数字素养水平越高,个人收入水平也越高,手机、电脑等数字化设备的合理使用有助于提升收入。基于此,作为农民中的先进分子,高素质农民对于提高自身数字素养具有强烈的意愿。相较于普通农民,因为有着掌握现代数字化农业生产技术的需求,高素质农民更加希望提升数字素养。

2.熟悉数字化市场方法与应用。随着各类网络销售平台模式的完善升级,2022年已有超过5成的高素质农民能够通过互联网平台进行农资购买,将近4成的高素质农民能够通过互联网平台销售农产品。通过互联网购买农资或销售农产品的高素质农民占比超过6成,该指标比2021年提高了0.33个百分点,该指标在各地区间的差异不大。中部、东部、西部通过互联网购买农资或销售农产品的高素质农民占比超过或接近6成;东北地区该占比也超过了5成,比2021年提高3.57个百分点[7]。由此可见,全国过半高素质农民已经不再采用原线下采购农资和销售农产品的方式,而是借助采购销售平台中提供的云计算、大数据、人工智能和区块链等数字技术,进行农资和农产品的采购和销售。

3.具备数字化农业生产经营的基础。在电子商务和现代物流发展愈加成熟的背景下,超过8成的高素质农民已经能够通过手机等电子设备进行农业生产经营活动,且各地区高素质农民通过手机等电子设备进行农业生产经营活动的占比不存在较大差异,中部地区该指标最高接近85%,东部和西部占比在83%左右,东北地区最低但也将近79%。高素质农民利用手机或电脑从事农业生产经营活动不仅包括购买农资、销售农产品,还包括搜集农产品市场信息、学习农业生产经营知识等[8]。

(三)高素质农民数字素养培育的必要性

1.数字乡村建设的需要。随着数字化时代的到来,数字技术正在全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程,催生的新产品、新模式、新业态影响着我国农村社会发展。在乡村振兴战略实施过程中,新一代数字技术也成为助力乡村振兴的重要手段。2019年《数字乡村发展战略纲要》指出,伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,数字乡村成为乡村振兴的战略方向。乡村发展最终还是需要依靠农民,高素质农民作为农民中素质较高、能力较强的部分,是数字乡村建设的排头兵,应当提升自身数字素养,积极参与数字乡村建设。

2.共同富裕战略目标达成的需要。共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征。党的二十大报告强调“要扎实推进共同富裕”。高素质农民作为农民群体中懂技术、善经营的先进部分,长久以来作为“先富”群体,承担着带动后富的责任。随着数字技术的快速发展,高素质农民是否一如既往处于“先富”群体,是否依旧具备带动后富的能力,与其是否具有良好的数字素养休戚相关。具备良好的数字素养,是高素质农民从事现代化生产经营活动的必要条件,也是高素质农民带动普通农民共享经济发展成果并最终实现共同富裕的必由之路。

3.乡村发展新格局构建的需要。党的二十大报告强调,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。构建乡村发展新格局,需要统筹推进乡村全产业链均衡发展,实现农业产业体系、生产体系、经营体系中各生产要素有机衔接。高素质农民在构建乡村发展新格局过程中,要具备全产业链思维,促进本地特色农业与数字化农产品加工、农村电商等统筹规划、协同发展。在构建乡村发展新格局过程中,农业产业也将进行数字化转型。高素质农民作为乡村发展的重要人才,应当最先响应数字化对农业产业转型所提出人才技能转变的要求,增强创新意识,培养创新思维,提高创新能力。数字素养是高素质农民能够适应农业数字化转型所产生变化的重要因素。

二、我国高素质农民数字素养框架的基本结构

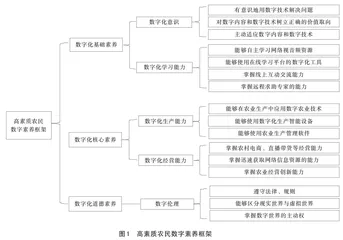

欧盟委员会于2022年发布了最新版《欧洲公民数字素养框架2.2》,从信息和数据素养、沟通与协作、数字内容创作、安全、问题解决5个领域对公民应当掌握的数字素养进行了概括[9],并对每个领域包含的活动进行了细分。笔者在综合数字素养概述、我国高素质农民数字素养现状的基础上,参考《欧洲公民数字素养框架2.2》,构建了我国高素质农民数字素养框架,如下页图1所示。该框架包含数字化素养基础、数字化核心素养和数字化道德素养三个维度。

(一)数字化基础素养包括数字化意识和数字化学习能力

数字化意识是数字素养养成的基本前提。高素质农民应当有意识地将数字技术融入农业生产和农村生活,从而助推数字素养提升。第一,有意识地用数字技术解决问题。对数字技术在农业生产中的重要性具有深刻认识,对数字技术具有敏感性,在生产生活中遇到问题时能够想到用数字技术解决。第二,对数字内容和数字技术树立正确的价值取向。在学习中领悟数字内容和数字技术的价值,正确使用数字技术来规范数字化生产、数字化经营、数字化学习。第三,主动适应数字内容和数字技术。对数字内容和数字技术抱着积极接纳的心态,能够使用数字内容进行联想和创新。

数字化学习能力是提升数字素养的基本动力。数字化学习能力是指个体在信息化社会和数字化学习环境中,能够自主运用多样化的数字化学习资源与工具辅助学习,提高学习效率和学习质量,并且在学习过程中通过实际问题解决所形成的数字素养[10]。第一,能够自主学习网络视音频资源。通过电脑或移动端进行资源搜索,选择自己需要的资源进行自主学习。第二,能够使用在线学习平台的数字化工具。借助线上学习平台的数字化工具,在网络环境下开展探究式学习、自主式学习、协作学习等。第三,掌握线上互动交流能力。在线上与老师、同学进行互动交流,线上互动包含生生一对一互动、组群内互动等。第四,掌握远程求助专家的能力。邀请老师或线上管理人员进行远程协助,在学习遇到困难时呼叫专家进行实时和非实时的指导。

(二)数字化核心素养包括数字化生产能力和数字化经营能力

农业生产能力在农业农村现代化发展中起到关键作用。农产品生产加工是“互联网+”农业产业链的关键环节,依托互联网平台,在农产品生产加工环节就可以更好地完成供需对接[11]。在生产后,农产品产地市场数字化改造也将会强化进出库、运输、交易全程数字化管理,实现物流运营高效率和供需匹配高水平,这些都需要农民转变数字化、信息化使用思维,提升应用水平[12]。第一,能够在农业生产中应用数字农业技术。依托元宇宙、Web3.0、AIGC等信息技术与应用场景在农业生产领域深度实践,做到将数字技术熟练应用于农业生产全过程。第二,能够使用数字化生产智能设备。掌握智能流水线、专用机器人等自动化设备的使用,借助设备完成智能分拣、自动清洁、无损检测、自动包装等农业生产作业。第三,能够使用农业生产管理软件。通过使用数字化管理软件,实现农资和农产品进出库、运输、交易等全过程数字化管理,提高物流运营效率和供需匹配水平。

农业经营能力是农户的农产品生产决策能力、农产品生产经营决策的准确性、农产品生产经营的组织协调能力、农产品生产经营的管理能力和农产品的市场营销能力[13]。农业经营数字化对高素质农民的数字技术技能和知识素养提出了更高要求[14]。随着“直播带货”等经营模式被广大消费者所熟悉与接受,给农业经营数字化也带来了新的机遇与挑战。农村电子商务的发展,能够有效缓解信息不对称,促进农业产业链价值整合,优化农产品流通体系,推动农产品销售与区块链技术融合,优化农村经济发展模式[15][16]。第一,掌握农村电商、直播带货等经营能力。通过农村电商、直播带货、电商营销等开展经营,为实现农产品全产业链配套提供产品策划、美工、推广等多层次多领域服务保障。第二,掌握迅速获取网络信息资源的能力。及时获取农村电商资源、农村电商资讯等信息,提升电子商务创新创业能力。第三,掌握农业经营创新能力。把握数字时代信息传播速度快的优势,掌握经营模式、管理模式、产品和服务等多维度创新能力。

(三)数字化道德素养的关键是数字伦理

伦理是指处理人与人、人与社会、人与自然相互关系应遵循的价值理念和行为规则。数字伦理则是指与数字化转型、数字化信息与技术的开发和应用相关的伦理理念和行为规范[17]。《提升全民数字素养与技能行动纲要》要求,要强化全民数字道德伦理规范,加强道德示范引领,提高全民数字获取、制作、使用、交互、分享、创新等过程中的道德伦理意识,引导全民遵守数字社会规则,形成良好行为规范。第一,遵守法律、规则。了解并遵守数字内容和数字技术、网络安全等相关法律规定,遵守数字社会规则。第二,能够区分现实世界与虚拟世界。清晰区分现实世界与虚拟世界,避免出现网络成瘾、短视频沉迷、游戏沉溺等问题。第三,掌握数字世界的主动权。充分掌握信息获取后的及时处理权,不只是被动获取互联网信息,更多的是主动探究。