“双高计划”视域下高职复合型国际化人才培养研究

作者: 荣玮 陶祥令 王峰

[摘要]“双高计划”对高职院校复合型国际化人才培养模式和培养目标提出了更高的要求。通过分析当前高职院校复合型国际化人才培养存在的现实问题,指出了“双高计划”下高职院校复合型国际化人才培养理念应将“三元融合”“国际水准”“能力本位”等特征元素融入人才培养的内涵、目标及模式,提出加强顶层设计、深化专业建设、强化国际化师资团队以及构建国际化人才培养标准的人才培养路径。

[关键词]“双高计划”;复合型人才;国际化;人才培养;能力本位

[作者简介]荣玮(1985- ),男,河北承德人,江苏建筑职业技术学院,助理研究员,硕士;陶祥令(1984- ),男,山东菏泽人,江苏建筑职业技术学院,副教授,博士;王峰(1977- ),女,山东潍坊人,江苏建筑职业技术学院,副教授,硕士。(江苏 徐州 221000)

[基金项目]本文系2022年度江苏建筑职业技术学院教学改革立项研究课题“国际化人才培养模式研究与实践”(项目编号:JGYB22-25,项目主持人:荣玮)和2021年度江苏省建设系统科技项目立项课题“新发展阶段下建筑类高等职业教育人才培养机制研究”(项目编号:2021JH14,项目主持人:章小刚)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)09-0091-06

在中国经济高质量发展背景下,高等职业教育被摆在前所未有的突出位置。2019年1月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》(以下简称“职教20条”),为高职教育高质量发展提供了顶层设计。同年4月,教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(以下简称“双高计划”)为高职院校指明了新的办学方向。“双高计划”中期评价结果表明,截至2022年4月已列入“双高计划”的高职院校和专业群在办学水平、服务能力以及国际影响力等方面建设绩效显著,服务区域经济发展的社会贡献度明显提升。然而,现阶段我国高职院校在办学过程中仍存在国际化视野不足、人才培养未能精准定位国际化行业企业所需等现实问题。如何在“双高计划”建设背景下寻求一条切实可行的复合型国际化人才培养路径,是新时代高职院校深化国际化办学所面临的重要课题。

一、高职院校复合型国际化人才培养困境

(一)国际化人才培养模式存在缺陷

培养服务区域经济发展的技术技能人才是高职教育的使命特征。在高质量发展背景下,高等职业教育人才培养应由“规模化量产”向“柔性化定制”转变。然而,传统的人才培养模式难以精准对接“一带一路”发展战略下国际贸易对复合型国际化人才的迫切需要。

首先,当前我国高职院校国际化教育理念普遍比较薄弱,对在校生国际化人才培养的细分以及培养策略缺乏总体规划,对国际化企业人才需求与标准把握不准,缺乏跨境企业、行业的协同育人指导。其次,高职院校对国际化人才培养目标针对性不强,在专业课程设计过程中缺乏针对国别的专业课程,对“一带一路”沿线特定国家的基础设施建设、文化传统等课程开设较少,对于特定国家的外语授课较少,这将难以满足国际行业企业对复合型国际化人才的需求。最后,在人才培养实施方面,当前大部分高职院校主要通过举办国际交流、交换生、中外合作办学等形式开展,这些具体措施受国内外政治、国际形势等因素影响较大,难以得到切实保障,对后续的国际化人才培养定位精准度评估带来较大影响。

(二)国际化师资团队建设不足

高水平国际化师资团队是复合型国际化人才培养的重要保障。“双高计划”背景下,各高职院校“双师型”教师团队建设水平虽有显著提升,但受自身办学水平、师资培养、政策机制等因素影响,专业教师普遍缺乏国际化视野,在课程设计环节以及授课过程中国际化理念与意识不强,承接国际化项目实力不足。

首先,国际化视野来自“国际化舞台”,我国大部分高职院校教师缺乏赴国外访学经历,留学研修或参加国际交流的机会较少,特别是对“一带一路”沿线国家的教育、金融、人文等了解不够深入,难以有效提升教师国际化视野。其次,高职院校中兼具跨语言、跨专业教学能力的“双师型”国际化师资稀缺,能够通晓国际规则,熟悉“一带一路”沿线国家小语种语言,同时专业技能水平较强的“双师型”教师资源更为稀缺。

(三)国际化课程体系建设滞后

国际化课程体系是复合型国际化人才培养的主要载体,是国际化人才培养目标的具体体现。现阶段,我国高职院校课程体系的构建与国际化人才培养目标不匹配的问题较为突出。在构建复合型国际化人才培养课程体系过程中,未能将“国际化”与“复合型”这两点关键元素充分融入课程体系。

首先,对国际化课程理念认知不足。国际化课程设置未能从全局的高度考量,课程结构单一、缺乏多元化的课程结构设计。课程体系建设未能精准对接国际标准,缺乏国际化行业、企业课程体系建设指导。同时,课程建设国际化教育资源引入不足,国内大部分高职院校单一地引入国外教材、课程等国际化教育资源,但忽略了国际课程评价指标、国际教学标准、职业资格认证等的引入。其次,课程体系构建的“复合”度不高。当前,高职院校人才培养课程体系偏重于传统知识体系以及能力素养结构的复合,对于新时代“一带一路”战略背景下国际化企业行业对复合型国际化人才需求的新要求,其未能立足国际视野,将专业复合、语言复合及文化复合充分融入国际化课程体系建设。

二、“双高计划”下高职复合型国际化人才培养理念

(一)“三元融合”的复合型国际化人才内涵特质

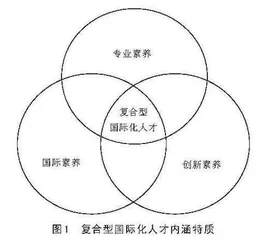

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出要“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”,这对国际化人才应具备的基本素养提出了明确要求。但是复合型国际化人才的内涵定义,国内外研究学者并没有统一的共识。例加,拿大著名学者J.Knight认为,复合型国际化人才应具备“国际(International)”“跨文化(Intercultural)”“全球(Global)”的内涵特征元素;郑亚莉站在实践内涵的角度,从专业、语言、文化三个维度对复合型国际化人才进行了阐释。而笔者认为,高质量发展背景下,新时代复合型国际化人才应具备“专业+国际+创新”三元融合的内涵特质(见图1)。专业素养、国际素养及创新素养的融合也是复合型国际化人才培养理念中“复合型”的具体体现。

首先,专业素养是基础素养,复合型国际化人才应在熟练掌握本专业知识技能的基础上,具备多学科交叉、跨专业整合知识的能力,能够洞察专业领域的国际发展趋势。同时,专业素养还体现为复合型国际化人才应具有专业的国际合作精神以及大国工匠精神。其次,国际素养是专业素养的进阶提升。在具备专业素养的基础上,复合型国际化人才应能立足国际视角,为服务“一带一路”建设或国际贸易提供智力支撑,应拥有宽广的国际视野、较强的跨文化沟通能力、熟练掌握国际语言的能力及通晓国际规则等能力素养。最后,创新素养是复合型国际化人才内涵的升华。创新是引领发展的第一动力,创新驱动是我国实现高质量发展的重要战略,参与世界竞争制高点需要足够的创新型人才支撑。复合型国际化人才除了兼具专业素养与国际素养,还应具有较强的创新意识、良好的创新品质、丰富的创新知识以及突出的创新能力。

(二)“国际水准”的复合型国际化人才培养目标

我国职业教育办学国际化发展应以“走出去”为重要目标,高水准体现国际高位认同特质。首先,良好的国际职业道德品质。目前“国际职业道德”并没有明确的定义,学者大多将“国际”与“职业道德”拆分开进行研究探讨。笔者认为,国际职业道德应体现为复合型国际化人才在具备爱岗敬业、诚实守信等基本的职业道德素养基础上,能够立足国际高度,在职业生涯过程中不受国别、文化、政治等因素影响,原则统一、立场公正、以奉献国际行业发展为职业使命的职业道德品质。黄湘闽在对国际化人才标准进行界定时,就将“具有国际道德与职业操守”列于国际化人才五个标准之首。由此可见,国际职业道德是复合型国际化人才应具备的基本特质,良好的国际职业道德品质既是复合型国际化人才在国际舞台实现职业生涯可持续发展的“试金石”,也是增进国际行业企业合作互信的“助推剂”。其次,国际行业专业认同度高。复合型国际化人才应具有丰厚的专业技能知识储备以及较强的专业跨界整合能力,对国际行业领域科技发展方向、专业技能需求趋势具有敏锐的洞察力,能够以创造性思维解决国际性问题。同时,复合型国际化人才在国际合作领域应具有较强的主持或参与能力,能够在跨国家、跨专业的国际化环境下带领或协助团队完成各类国际合作项目。最后,国际环境交流融合力强。国际交流首先要懂国际语言,复合型国际化人才应具备较强的跨语言沟通能力,特别是能够熟悉掌握特定国家的小语种语言,满足“一带一路”建设过程中人才精准对接的需要。同时,在国际合作环境下,面对不同国家的历史、风俗、宗教信仰、政治法治等文化差异,复合型国际化人才应具备较强的跨文化融合能力,在弘扬中华民族“四个自信”的同时,能够充分尊重、认同他国文化,促进文化融合,推进构建人类命运共同体。

(三)“能力本位”的复合型国际化人才培养模式

能力本位教育理念(Competency Based Education,CBE)起源于20世纪60年代的美国课程改革运动,从20世纪90年代开始被美国、英国、加拿大等西方国家广泛运用于高等教育人才培养模式中。相较于传统的学科本位教育,能力本位教育更加注重学生实践能力的培养,强调人才培养目标与职业岗位需求的高度契合。

新时代复合型国际化人才应有其自身特征。首先,复合型国际化人才以国际行业企业为岗位走向,是服务社会建设与行业发展的应用型人才,其岗位需求更加注重学科知识与实践成果的转化应用。其次,复合型国际化人才应是具有跨专业、跨文化且兼备实践创新能力的复合型人才,相较于学术型或技能型人才,较强的职业素养及跨界融合能力是其显著的能力优势。最后,在知识结构方面,复合型国际化人才应在熟练掌握专业知识的基础上,具备针对性更强的职业素养及实践能力。由此可见,复合型国际化人才培养应以能力为核心,将“能力本位”的育人理念贯穿人才培养的各环节。高职院校应以培养学生的专业素养、国际素养及创新素养为培养目标,对焦国际行业企业岗位需求,分析复合型国际化人才能力需求,借鉴国外国际化人才培养经验,立足中国国情,构建“能力本位”的复合型国际化人才培养模式。

三、“双高计划”下高职复合型国际化人才培养路径

(一)加强顶层设计,提升国际化发展理念

在我国经济社会高质量发展的背景下,国际化办学已成为高职院校高质量发展的必然趋势,优良的顶层设计以及先进的国际化发展理念是高职院校高质量国际化办学的基石。高职院校的管理决策层应当树立先进的国际化办学理念,深入理解国际化办学内涵,深化“引进来”“走出去”“再提升”的国际化办学理念,积极服务“一带一路”建设,打造中国职教品牌。

首先,高职院校应充分认识国际化发展对学校及“双高计划”建设的重要意义,明确国际化发展战略的出发点与落脚点。统筹构建学校国际化工作协调机制,设立国际交流合作处、国际学院、校对外联络办公室等国际化职能部门。制定完备的国际化管理制度,从留学生培养、国际合作办学、人员国际交流、国际项目合作等方面制定专项管理办法和保障机制。其次,高职院校应深化国际化办学内涵,明确国际化发展目标,制定科学的国际化发展路线。将自身国际化发展规划融入国家发展大格局,主动服务“一带一路”建设,以培养更多的复合型国际化人才为发展任务,为我国企业“走出去”国际化战略提供强有力的人才支撑。最后,高职院校还应注重培养师生的国际化发展理念,将国际化发展理念融入人才培养全过程,让师生充分了解国际化发展内涵与必要性。例如,将国家发展战略、个人职业发展前景等热点作为主题,通过定期聘请国际企业行业专家开展讲座、组织国际化交流等方式,引导教师、学生深入认识国际化发展理念。

(二)深化专业建设,提升国际化培养质量

专业(群)建设是高职院校强化国际化办学内涵、提升人才培养质量的着力点和突破点。国际化专业建设是高职教育与国际行业企业的连接纽带,是高职院校主动适应国际化发展步伐的关键环节。

复合型国际化人才培养需要以国际化复合型专业(群)为依托。国际化复合型专业(群)应以人才职业发展国际化为导向,依据国际行业企业对人才专业能力的需求标准,将专业(群)跨界融合,精准对接国际市场需求。“专业特色是高职院校办学积淀的优势专业与新时代产业发展相对接,逐步打造的特有品质”①,高职院校应根据自身办学定位,找准国际化复合型专业特色,将国际行业、专业需求作为耦合点,构建各具特色的国际化复合型专业(群)。