计划行为理论视域下企业参与职业教育产教融合的影响机理研究

作者: 宋瑾瑜 张元宝

[摘要]企业是职业教育重要的办学主体之一,其参与产教融合对职业教育高质量发展起着关键作用。基于计划行为理论视角,对江苏省249家企业参与产教融合的意愿与行为调查发现:企业参与产教融合意愿受感知需求、感知收益、感知成本、指令性规范、内部效能和外部条件显著影响;企业参与产教融合行为受意愿和外部条件显著影响;基于政策支持的情景因素在企业参与产教融合意愿与行为之间具有显著正向强化调解作用。基于此,提出建立明确契约关系下的弹性利益补偿机制,优化合作主体的利益分配模式;建立市场化模式下的分层激励机制,激发企业内生动力;建立以行业协会组织为网络节点的中介机制,促进校企信息对称;建立内外配套的政策引导机制,营造良好外部环境。

[关键词]企业;职业教育;产教融合;影响机理;计划行为理论

[作者简介]宋瑾瑜(1984- ),女,江苏常熟人,常熟理工学院,讲师;张元宝(1983- ),男,安徽六安人,常熟理工学院,副研究员,博士。(江苏 苏州 215500)

[基金项目]本文系2021年度江苏省社科基金一般项目“共生视域下江苏产教融合机制创新研究”(项目编号:21JYB008)和2022年江苏省高等教育学会《江苏高教》专项课题“共生视域下产教融合机制创新研究”(项目编号:2022JSGJKT012)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)15-0065-07

2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“围绕集成电路、人工智能、工业互联网及储能等重点领域,布局建设一批国家产教融合创新平台,建设100个高水平、专业化、开放性产教融合实训基地”。产教融合作为职业教育高质量发展的重要方向,是马克思主义教育与生产劳动相结合,促进人的全面发展思想的实现途径和体现形式,是推进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接的重要机制。

企业是产教融合不可或缺的主体之一,如何提升企业参与产教融合的积极性与主动性,是当前我国职业教育亟待解决的现实问题。

一、文献回顾与问题提出

产教融合作为一项国家全局性的制度安排,本质上是产业与教育之间的一种跨界合作与共生发展,包括产业系统与教育系统融合、高校组织与企业组织融合、教学过程与生产活动融合三个层次。

当前,国内外相关研究主要聚焦以下几个方面:一是产教融合的必要性与必然性。Giovanni Dosi在《技术进步与经济理论》一书中指出,国家创新体系是经济与科技组织所组成的创新网络,企业、高校、科研机构、培训机构以及中介组织是组成国家创新体系的重要组成部分。在国家创新体系中,企业的竞争优势不在于找到或创造新的事物,而在于有效组织社会资源,实现生产要素重新组合。高校作为创新源和知识库,不仅处于经济社会发展的基础位置,而且在国家创新体系中居于主导地位,发挥着不可替代的作用。随着“知识产业化”“产业知识化”以及知识生产范式的转变,推进产业与教育融合发展成为赋能国家创新体系整体效能的关键。二是产教融合模式。产教融合模式反映合作主体之间的结合形式和作用方式。当前,国内产教融合模式主要包括合作研发模式、合作共建模式、项目牵引模式、校办企业模式、企业办学模式、大学科技园模式以及基于人才培养的各类合作。三是产教融合的影响因素。产教融合是一个典型的多中心协同治理组织,政府监管缺位、行业协会协调失位、融合机制不畅通、政策配套不到位、质量保障体系滞后以及评估机制不健全是制约产教融合高质量发展的主要因素。四是产教融合动力。利益与资源是影响人类行为的核心因素,也是激励产教多元主体从松散合作到融合共生的动力之源。产教融合动力主要源自技术创新与改革、企业竞争力培育、高校人才培养与成果转化、区域经济发展以及组织间的资源共享。五是产教融合推进策略。全面深化产教融合的着力点在于机制创新,包括供需匹配机制、利益协调机制、激励机制、经费投入机制、协调联动机制、评价机制、互信机制、资源配置机制以及退出机制等。

已有研究成果对我国高职院校全面深化产教融合提供了有益借鉴。但是通过梳理可以发现,这些研究成果以高校角度、应然逻辑、思辨研究和定性分析为主,偏重于阐释多元主体在博弈中寻求调和与共生的发展路径,鲜有从企业的角度审视企业参与产教融合的真实意愿、诉求及行为选择。众所周知,企业是职业教育重要的办学主体之一,其参与产教融合对职业教育高质量发展起着关键作用。因此,本文拟基于计划行为理论,以企业的视角来探究企业参与产教融合的主要影响因素及其作用关系,以期为职业教育产教融合高质量推进提供理论借鉴。

二、理论框架与研究假设

计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)是由美国学者Ajzen在理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)基础上提出的社会心理学理论。计划行为理论是解释个体行为的重要理论依据,被广泛应用于心理学、社会学、管理学、教育学、营销学以及医疗与健康等多个学科领域。计划行为理论认为个体行为主要受意愿影响,而意愿则主要受态度、主观规范和感知行为控制影响,即个体态度越积极、规范意识越强、感知困难程度越小,其意愿就会越强烈,进而实施某一特定行为的可能性就高。此外,计划行为理论还指出,感知行为控制不仅会对个体意愿产生直接影响,还会对个体行为产生直接影响。可见,计划行为理论是从决策者心理结构层面来预测其行为发生的前置影响因素,因此也同样适用于解释企业参与产教融合行为的作用机理。

自2017年《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》印发以来,我国地方各级政府相继出台“金融+财政+土地+信用”等激励措施,激发了大批企业参与产教融合的积极性与主动性。课题组前期对N市企业的调研发现,八成以上的企业都有与高校开展合作的意愿,并希望通过协同育人、技术开发、项目合作、人才交流以及实体共建等方式参与产教融合。在这些企业中,一部分企业已经与高校开展合作,并快速融入高校产教融合发展之中;一部分企业已经与高校签订合作框架协议,但尚未开展实质性合作;一部分企业通过直接或间接方式表达了参与意愿,但始终犹豫不决并难以决策;一部分企业参与意愿不强烈,依然停留在观望状态。

从计划行为理论视角来看,导致企业行为差异的影响因素主要来自四个方面:一是企业对参与产教融合的行为态度。周翼翔认为,行为态度可以通过感知需求、感知收益和感知成本三项指标进行测量。企业参与产教融合的感知需求包括人才短缺、技术瓶颈以及竞争优势不足等所产生的需求意识,感知收益包括人才储备、技术创新以及政策补给等所产生的收益,感知成本包括建立合作关系以及在合作过程中的直接或间接投入等。二是企业对参与产教融合的主观规范。Cialdini等认为,主观规范可以通过指令性规范和示范性规范两项指标进行测量。企业参与产教融合的指令性规范包括来自政府、行业协会以及社会公众的鼓励与期待,示范性规范包括来自龙头企业、同类企业以及周边企业的示范效应。三是企业对参与产教融合的感知行为控制。谷丽认为,感知行为控制可以通过外部条件和内部效能进行测量。企业参与产教融合的外部条件包括对外部关系网络、沟通渠道、合作平台以及供需信息等资源的占有和调配能力,内部效能包括完成产教融合既定目标的信心、能力、效率和质量。四是企业对参与产教融合的意愿。意愿是行为主体实施某一特定行为的主观概率或愿意投入的努力程度,意愿越是强烈,行为的可能性就越大。此外,意愿与行为之间并非简单的直线关系,行为主体将意愿转化为实际行为总是需要在一定的环境中进行,情境因素在意愿与行为之间具有调节作用。影响企业将参与产教融合意愿转化为实际行为的因素主要包括政府政策因素、区域经济环境以及社会氛围等,其中政策因素的影响最为突出。

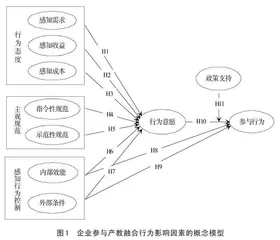

基于此,本研究提出以下假设(如图1所示): H1.感知需求对企业参与产教融合意愿的正向影响。H2.感知收益对企业参与产教融合意愿的正向影响。H3.感知成本对企业参与产教融合意愿的负向影响。H4.指令性规范对企业参与产教融合意愿的正向影响。H5.示范性规范对企业参与产教融合意愿的正向影响。H6.内部效能对企业参与产教融合意愿的正向影响。H7.外部条件对企业参与产教融合意愿的正向影响。H8.内部效能对企业参与产教融合行为的正向影响。H9.外部条件对企业参与产教融合行为的正向影响。H10.行为意愿对企业参与产教融合行为的正向影响。H11.情景因素中政策支持在企业参与意愿与行为之间具有正向调节作用。

三、研究对象与样本统计

本研究以江苏省企业为研究对象,借助在线调研平台Sojump,邀请277家企业总经理、副总经理、人事经理、财务主管及项目经理等参与填写《调查企业参与职业教育产教融合意愿与行为》的问卷,剔除28份无效问卷,最终得到有效问卷249份,有效率为89.89%。

从企业注册年限来看,小于5年的68家,占27.31%;5~10年的89家,占35.74%;11~20年的51家,占20.48%;大于20年的41家,占16.47%。从行业类型来看,纺织服装行业31家,占12.45%;化工行业35家,占14.06%;装备制造行业89家,占35.74%;电子信息行业36家,占14.46%;冶金行业51家,占20.48%;其他7家,占2.81%。数据收集是在2023年3月进行的,问卷采用Likert五点计分法,从“1”至“5”分别代表“非常不赞同”“基本不赞同”“一般”“赞同”“非常赞同”。

四、实证结果分析

(一)信度与效度检验

信度检验采用的是Straub和Boudreau提出的克朗巴哈系数检验(Cronbach’s α>0.7)和组合信度检验(CR>0.7)。结果显示:量表中的各潜变量克朗巴哈系数值(Cronbach’s α)在0.916到0.959之间,均高于建议阈值0.7,表明测量项得分具有高度的一致性,问卷可靠性较高;组合信度值(CR)在0.917到0.961之间,均高于建议阈值0.7,表明潜变量中的测量指标之间具有较高的一致性。

效度检验采用的是Fornell和Larcker提出的标准因子载荷检验(标准因子载荷>0.7)、聚敛效度检验(平均提取方差值>0.5)和区分效度检验(平均提取方差值平方根值>皮尔森相关系数)。结果显示:量表中的各潜变量标准因子载荷值在0.852到0.978之间,均高于建议阈值0.7;聚敛效度检验平均提取方差值在0.786到0.891之间,均高于建议阈值0.5,表明量表与测量模型具有较好的聚敛效度;区分效度检验平均提取方差值平方根值在0.887到0.944之间,大于对角线皮尔森相关系数,表明测量指标具有较好的区分效度。

(二)模型适配度检验

模型适配度反映的是概念模型与观测数据之间的拟合程度。拟合程度越高,表明模型的可用性越强,其参数估计的实际意义就越大。模型适配度检验采用Kline建议的最大似然法。结果显示:χ2/df =2.775、CFI= 0.942、TLI=0.930、RMSEA=0.084、NFI=0.913、RFI=0.895、IFI=0.942、RMR=0.042。绝对拟合指标和相对拟合指标基本满足要求,表明模型的适配度较好。

(三)调节效应检验

调节效应是指调节变量对自变量和因变量之间关系的影响,通常采用交互效应检验方法,即交互项与因变量之间的路径系数显著,则表明调节作用存在。结果显示:政策支持在企业参与意愿向行为转化中具有显著正向强化调解作用(β=0.965,p<0.005)。

(四)路径分析与假设验证

采用Amos22.0对概念模型中的假设进行验证性分析。结果显示,感知需求、感知收益、指令性性规范、内部效能和外部条件对企业参加产教融合意愿具有显著正向影响,感知成本对企业参加产教融合意愿具有显著负向影响,从而支持研究假设中的H1、H2、H3、H4、H6和H7;行为意愿和外部条件对企业参加产教融合行为具有显著正向影响,从而支持研究假设中的H9和H10;示范性规范对企业参加产教融合意愿未产生显著影响,内部效能对企业参加产教融合行为未产生显著正向影响,从而拒绝研究假设中的H5和H8;政策支持在企业参与意愿与行为之间具有显著正向强化作用(β=0.965,p<0.005),从而支持研究假设中的H11。