高水平国家级教师教学创新团队建设内涵与实践研究

作者: 吕希 戴小红

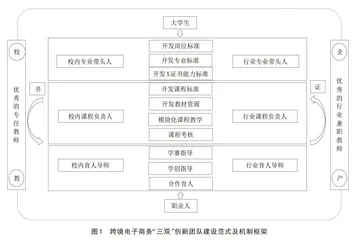

[摘要]基于对国家级职业院校教师教学创新团队建设要求和建设内涵进行探析,提出重点打造专业带头人、课程负责人、育人导师三类教师,构建双专业带头人、双课程负责人、双育人导师“三双”教师教学创新团队建设范式,实现教学创新团队能力提升、复合型技术技能人才高质量培养。同时,以浙江金融职业学院首批国家级电子商务专业(跨境电子商务方向)教师教学创新团队的建设实践为例,提出团队建设的新路径。

[关键词]职业教育;高水平;教师教学创新团队

[作者简介]吕希(1989- ),女,浙江杭州人,浙江金融职业学院,讲师,硕士;戴小红(1965- ),女,湖南益阳人,浙江金融职业学院,教授,博士。(浙江 杭州 310018)

[基金项目]本文得到了教育部首批职业教育国家级跨境电子商务教师教学创新团队的资助。

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)17-0073-06

高水平教师教学创新团队是提高专业建设、推进课程建设、深化教学改革的重要载体。《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》明确提出,分三批打造360个高水平、结构化的创新团队,深化职业院校教师、教材、教法改革,示范引领高素质“双师型”教师队伍建设,为提高人才培养质量提供有力的师资支撑。打造高水平、结构化创新团队是加强教师能力建设、提高人才培养质量的有力抓手和重要举措,其关键是建设好符合专业建设和人才培养所需的校企合作、专兼结合的专业带头人、双课程负责人、双育人导师团队,形成高质量、有特色的建设成果与建设范式。当前,教育部正在对首批创新团队进行验收,系统总结团队的建设经验,具有重要的理论意义与现实价值。通过深入研究创新团队的建设过程,可以提炼出可复制和推广的成功经验,为其他职业院校的教学创新和师资培养提供宝贵的参考。

一、职业教育教师教学创新团队建设的重要意义

师资队伍作为高等职业教育改革创新的重要内容,经过示范建设、创新发展、提质培优等阶段的建设,已基本形成了一支数量充足、结构合理、业务良好的教师队伍,这为职业教育从规模发展向内涵发展提供了坚实基础,为适应发展向引领改革提供了现实条件。但是,高职院校教师队伍仍面临着一些问题,如来源渠道单一、专业结构不合理、校企间流动不畅、结构性矛盾凸显等。近年来,国家级职业院校教师教学创新团队(以下简称创新团队)建设在深化“三教”改革等方面取得了显著成果,尤其在教育教学模式创新以及高素质“双师型”教师队伍建设等方面,实现了全面示范引领的效果,带动了人才培养质量的持续提升。

(一)适应职业院校高质量发展的需要

推进高等职业教育高质量发展是职业教育适应我国经济高质量发展的内在要求。职业院校是高素质技术技能人才培养的主阵地。职业教育高质量发展进程中,其内涵具有过程性和结果性特征。过程性方面包括学校治理、体制机制建设、师资队伍建设、专业(群)校企合作育人、科研与社会服务、信息化和国际化等指标。而结果性方面则体现在教育教学质量等指标上。创新团队作为职业院校落实职业教育高质量发展的执行组织,需要建设跨组织、跨专业、跨部门的高素质“双师型”教师队伍,深化“三教”改革,以支撑职业教育服务现代化经济体系建设,促进职业教育改善民生和就业创业。

(二)支撑职业院校教师职业发展的需要

教师职业发展呈现出明显的螺旋上升特点,经历从新手教师逐渐转变为熟手教师,进而成长为骨干教师,最后升级为专家型教师的过程。职业教育的“教育性”和“职业性”决定了教师不仅需要掌握先进的职业教育理念和科学的教育教学方法,还必须具备丰富的实践经验和优秀的实践能力。首先,教师专业发展普遍存在单打独斗的现象,其成长速度和程度取决于教师个人,缺乏系统性、持续性的引导。其次,学校偏向于以外显性成果导向为依据,容易形成教师发展的“马太效应”。通过组建高水平、结构化、专兼结合的“双师型”师资队伍,不仅能弥补专业教师在高素质技术技能人才培养方面的不足,也能以朋辈教育、老带新等团队协作的方式,提高教师专业水平,实现教师快速、优质成长。

(三)推进职业院校人才培养三全育人的需要

培养德才兼备的高素质技术技能人才是职业院校的根本任务,教育教学改革的最终目标是培养学生实现职业发展的综合素质和价值重塑。在这一过程中,“三全育人”成为高校落实育人工作的重要途径,教师则是高校开展育人工作的主体。因此,在创新团队建设过程中,要充分考虑育人主体作用。首先,组建跨组织、跨专业、结构化教师团队,以实现全员参与育人工作。其次,提升教师思想道德水平和专业水平,构建“思政课程”与“课程思政”大格局,优化尊重教育规律、行业发展和人才成长规律的专业课程体系,从而实现全程育人。最后,加强产教融合,开展一二三课堂协同育人,实现全方位育人目标。

二、职业教育教师教学创新团队的建设内涵

(一)明确能力标准,厘清培养目标

教师能力标准是基于价值引领、政策规范、理论研究、实践需要等方面制定的具有普遍价值的参照体系,对教学组织和教师个人具有较强的指导、引领作用。在职业院校教学创新团队中,教师的能力标准不仅需要基于一般教师能力标准,还需要考虑职业教育的特点,特别是不同专业的差异性和特殊性。然而,高职院校教师普遍存在科研与社会服务能力弱的问题。这主要受限于团队教师能力发展不均,从而影响了团队建设任务的推进。为了匹配高质量教学改革、人才培养需求,创新团队的教师需要取长补短。本研究根据麦克利兰(McClelland)的胜任力“冰山模型”,充分结合职业院校教师的发展和专业建设实际情况,将教学创新团队教师能力标准划分为外显性能力和内隐性能力。其中,外显性能力包括教科研能力、实践能力、管理能力等易于测量、改变和发展的因素;内隐性能力包括个性特质、动机等不易测量和改变的因素。基于上述划分,可以设立教学创新团队教师能力标准和能力测评的三级指标,并贯穿教学创新团队建设的全过程,以有效评价和促进教师团队建设。

(二)界定职责分工,推动高效协作

团队功能的实现是团队成员分工合作的结果,科学合理的分工、高效协同的合作是检验团队质量的重要方面。职业院校创新团队是基于传统的基层教学组织的改革创新。首先,它整合了更多的育人主体,突破了传统的以专业教师为主的教学模式,将行业骨干、教学管理、理论研究、思政教师等不同组织的人员组成团队,发挥各自的优势。其次,依托团队项目进行分工协作,基于专业制订教学创新方案,明确团队目标,基于成员的特点将工作任务分解,明确教学职责,开展协同创新。尼克·海伊斯(Nicky Hayes)认为团队构建需要有明确的角色界定,清晰角色任务和工作职责,以充分发挥各自的力量。创新团队承担着新时期职业教育的高水平专业(群)建设、课程教材资源建设与教法改革、“三全育人”等任务,因此,需要组建专兼结合的三类团队,即双专业负责人团队、双课程负责人团队、双育人导师团队,这三类团队成员的组建既独立又交叉,以确保团队的综合素质和协同效应。

专兼结合的专业带头人是创新团队开展校企合作、产教融合专业建设的主体,是专业发展规划的顶层设计者,是岗位职业能力标准、专业标准和课程体系优化的组织制定者,是教科研和社会服务专兼团队培育的核心组织者,是高水平专业建设成效与质量控制的主要责任人。专业带头人应结合新阶段职业教育发展目标,设计团队建设模式和机制,制定建设规划;从双师比例、专业构成、职称结构、学历结构、国际化水平等多方面优化团队结构;积极参与职业技能等级标准、岗位标准、专业教学标准开发,实现职业技能等级标准、岗标与专标接轨,专业课程体系重构,1+X书证融通人才培养模式改革;增强团队职业技能训练,开展教学改革,强化教师模块化教学设计和课程实施的能力;以自身为纽带,成为校企共建的桥梁,提升团队教师技术技能创新服务水平。

专兼结合的课程负责人是教学创新团队开展课程标准研制、教材资源开发和课程教法创新的主导者和实施者,负责牵头组建专兼结合的新形态教材研发团队。根据专业教学标准和职业技能等级标准要求开发课程标准、设计模块化课程;根据课程标准开发教学内容、新形态教材和课程资源,适时将新技术、新工艺、新规范、新模式、X证书标准融入教学内容,挖掘课程思政元素、建设素质育人资源,实现岗位标准与人才培养规格的高效对接、教学任务模块与工作领域任务的紧密衔接、教学内容与职业能力的紧密结合。据此,课程负责人组建专兼结合的课程组团队,共同备课、分工协作,各自专注于精专模块的教学,开展“学历证书+职业技能等级证书”融通培养和教学评价,为“三教”改革的落实发挥关键主导作用。

专兼结合的育人导师是教学创新团队实施“三全育人”的主体,既包括班主任、辅导员,也包括专兼结合的专业负责人和任课教师。育人导师通过创新人才培养模式和一二三课堂协同育人,培养高素质技术技能人才的可持续发展能力。这种能力不仅限于专业知识技能的传授,还包括工匠精神、职业精神等心理素质的养成,以及生活能力、社会能力、职业能力和创新创业能力的培养。具体而言,育人导师在二三课堂活动中协助课程教师巩固第一课堂的教学成果,协助学生将课堂知识转化为实际应用技能,引导其掌握自主学习和终身学习能力,提升职业持续发展能力和创新创业能力。育人导师需要将育人的素质目标、能力目标、创新目标融入实践指导,创设素质育人载体,指导学生实现综合素养、社会能力和职业能力的内化。

因此,专兼结合的专业带头人团队、课程负责人团队和育人导师团队在教学创新团队建设中肩负着不同的功能,是既独立又相互交叉的类型主体,通过建设高水平、结构化的三类创新团队,更好地深化“三教”改革、服务职业教育高质量发展。

(三)明晰能力提升维度,全方位构建培育体系

政策制度保障教师能力提升。党政齐抓共管,制定教学创新团队组建制度、管理制度、能力提升制度和奖惩制度等一系列制度,形成教师团队成员选拔、培养、考核和晋升体系,以促进教师坚守底线并激发激情。结合教学创新团队非科层制组织特点,坚持以开放、共享、自治的原则实施团队管理,实现团队合作效益的最大化。

价值引领支撑教师能力提升。首先,树立坚持党的领导、扎根中国大地办教育的理念。强化师德师风建设,回答好“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的问题。把教师的思想政治教育和职业道德教育放在首位,提高教师职业认同和职业归属感,提升教师育人能力。其次,开展教师职业生涯规划,帮助教师认清职业发展目标,明晰自身职业发展所需的外部资源和自身条件,选择合理的职业生涯发展路径,精准评价职业生涯并进行反思与行动,为职业发展提供个性化的方案,实现以内隐性能力催动外显性能力提升的目的。

名师指引助力教师能力提升。聚焦专业领域,引育两类名师,引领教师能力提升。首先,引进行业技能大师,实现教师与产业的对接,调整教师的发展方向,引领专业(群)发展,提高团队社会服务水平。其次,引育教学名师、知名学者,发挥名师在指导青年教师方面的传帮带作用,特别是利用名师自身所具有的专业能力、发展资源及凝聚效能,带领团队教师实现教学、科研和社会服务能力的提升。

分类引导加速教师能力提升。针对专业带头人,通过参与岗标和专标制定、重大项目论证、专家智库指导咨询等活动,提升其专业水平,打造行业权威,发挥名师头雁作用。针对课程负责人,通过参与教学、科研、社会服务、企业专业岗位资质认证等培训进修,组织教师入企实践,提升实践能力和教学水平,夯实团队教科研及社会服务能力。针对育人导师,通过落实育人责任,参与思想政治理论学习,一二三课程育人研讨、观摩和比赛,掌握课程思政基本原理,科学使用思政教育方法,拓宽育人资源,创新育人方法,提高育人水平。针对行业导师,通过开展教育学理论、规律、技术等方面的培训,提升其教育教学水平,发挥兼职教师的育人作用。

持续改进推动教师能力提升。教师能力的提升是一个持续完善的过程,需要在教学实践中持续改进。学校应发挥教师发展中心和督导部门的作用,形成教师能力提升评估机制。首先,制定教师能力标准、教师能力提升方案,使教师能力培养标准化。其次,制定教师能力标准及评价体系,定期开展能力测评,提升教师的自我评价能力。根据评估结果和反馈意见,制订并实施新一轮教师能力提升培训计划。最后,营造持续改进的质量文化,通过物质、制度、精神层面的建设,服务教师能力提升,以实现教师的可持续发展。