从匹配到适应:高职实习生角色适应的应为与可为

作者: 吴君逸 匡瑛 邓卓

[摘要]高职实习生角色不适现象,不利于提升职业教育实习质量。基于多重理论视角,可以从个体、环境和互动三大要素建构理论框架,明晰高职实习生角色适应的内部发展逻辑,准确把握影响角色适应的重点和痛点。结合理论架构的系统审思与现实调研,廓清实习生行为“失当”、表现“失范”以及心理“失落”问题背后的根源及破解逻辑。在我国职业教育高质量发展的时代诉求下,政府应聚焦关键矛盾以规约外部环境、学校应锚定角色定位且找准建设目标、企业应明确实习期望并规范实习管理,以期解决高职实习生角色适应问题,从而有效提升高职学生实习质量。

[关键词]高职;实习生;角色适应

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)16-0059-07

职业教育源于人类生产经验和传递生存技能的需要,与工作世界密切相关。在真实的工作情境中开展职业教育是世界发达国家职业教育高质量发展的共同经验。职业教育实习由于其工学一体化特点,在助力培养技术技能人才方面意义重大。学生能否在实习过程中完成角色适应,直接影响职业教育实习的质量水平。面对职业教育高质量发展的时代需求,学生如何适应实习生角色的转换、顺利推进社会化进程,成为该阶段亟待探究的命题。有鉴于此,本研究基于角色理论和工作适应理论,从实习过程中的个体、环境、互动三个视角出发,解析角色适应困境,进一步探寻其成因,从角色定位、角色建设以及角色调适多层面提出角色适应的推进策略,以期促进学生在结构化、高质量的实习过程中保持角色的充盈和生命的张力,进而形成职业自我概念。

一、理论架构:个体、环境和互动的耦合协调

格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)的《论表演哲学》一书中提出的“角色扮演”是最早与角色相关的概念[1]。随后,美国社会心理学家乔治·米德(George Herbert Mead)将“角色”一词应用到社会心理学领域,认为角色是个体在与他人互动的过程中,通过主观理解来调整自身的行为从而实现的[2]。角色理论认为,演员在舞台表演时,会依据剧中人物的方式行事或以剧中角色的态度对待自己和周围事物。表演的效果好坏会受到剧本、场景、导演的指导、同伴演员的表演、观众的反应以及演员自身对角色的理解和表演技巧等因素影响。

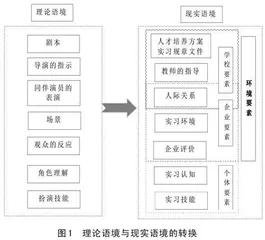

角色理论与实习生角色适应的适配性体现在两方面:一方面,实习生是校企双方赋予学生的“新角色”。在企业实习的高职学生类似于扮演一个角色,以学生为主体的角色扮演是由实习目标与内容、工作场所、师生互动与指导、表现评估及反馈等来决定的。实习生的培养同样离不开学校人才培养方案、学校环境、教师指示、在企业与角色集中人员的互动交流、企业师傅的评价、学生自身对实习的认知以及实习技能等因素的影响(见图1)。

另一方面,角色理论为实习生角色适应的理论架构提供“新视角”。角色理论强调角色应具有动态的含义,角色适应是个体对某种特定行为模式的依从,通过领悟对应的角色规范来实施行为的社会化过程[3]。实习生的角色适应是指学生在适应实习生角色的过程中,不断调适自己的认知、信念和行为,以满足实习单位的组织制度与文化规范所期望的角色行为的过程。随着实习生实习过程经验的丰富,实习生会动态调整并符合已有的图式。角色处于社会关系的两端,人际互动总是在两个主体间发生。互动作为连接这两个要素之间的“立交桥”,在实习生实习的过程中起到促进知识和经验转化的重要作用(见图2)。

(一) 个体塑造:实施角色行为的主体

亚里士多德说过,人天然是一种社会性动物,在进入社会生活之前,人已经实行了群居[4]。工作场所的学习作为高职学生进入社会生活前打开的一扇门,发挥至关重要的作用。角色理论认为,个体作为实施角色行为的主体,其目标、行动必须与群体中的其他个体相协调。实习生的主动性和自我效能感在实习生角色适应的过程中不可忽视,其水平高低直接影响实习适应效果。学生主动参与是进行工作场所学习的基本要求。面对高度复杂且不确定性的学习场所,实习要求学生能够主动建构知识与应用技能。此外,学生能否主动学习并表现出与角色期望相符的行为,以及能否成功适应角色要求,取决于正确的角色行为。角色行为的产生涉及角色采择和角色扮演两方面。角色采择指一个人在确定自己要扮演何种角色之前,了解各种角色所规定的权利、义务和职责的过程。在实习过程中,学生对于实习角色的认知主要取决于自身对实习角色的理解能力和自我自知能力。实习生不仅要充分了解实习角色的职责范围、实习角色的性质和可能要承担的后果等,还要对自己是否具备承担角色的能力、具备角色要求的相应条件等有清晰的认知与判断。

(二) 环境营造:搭建角色舞台的保障

工作场所学习的过程具有情境性,需要根据工作场所的供给条件和性质决定个人的行动方式。实习中发生的知识转移是在特定情境下,知识从源单元到接受单元的传播或转移过程,是跨组织或个体边界的有目的、有计划的共享[5]。因此,学校与企业作为学生实习的直接管理方,在环境创设方面应明确各自的职责,共同搭建角色舞台。高职院校在实习过程中承担着重要责任,包括资源投入。根据角色理论,学校对学生的角色定位和角色建设至关重要,对学生在实习中的角色认知和发展起着重要的促进作用。首先,学校在学生实习角色适应前应明确学生的角色定位。角色定位是指在一定情境中,人们凭借已知的环境条件以及社会具体需要,选择符合自身特点的角色的过程。高职院校在与实习单位对接时,需要明确实习生应扮演何种角色,包括确认实习生的知识与技能水平是否满足实习单位的工作要求、学校课程设置能否与实习单位的岗位需求相匹配。其次,学校作为培养实习生的直接单位,肩负着角色建设的职责。角色建设是指社会或组织指导个体根据社会的期望和要求,加强对角色意识、规范、形象、机制及方法的构建,并结合实际将其内化为自己的行为模式[6]。在实习生角色建设上,需要考虑实习生能否在实际岗位投入相应的努力并承担和掌控工作任务。具体而言,学校需要在前期人才培养时严格按照企业的要求做好人才供给,联合企业培养人才,坚守实习的教育价值目标;根据学生定位找到最适合学生实习的企业,审查学生与企业的实习协议签订、实习记录等过程;在实习过程中做好实习管理,对从实习制度、组织机构的建设到实习事务、学生实习行为的监督与跟进时刻把关[7]。

合法的边缘性参与理论认为,没有任何脱离具体情境的学习,工作场景的物理安排是影响学习的重要方面[8]。首先,作为实习生角色的发出者,企业承担着搭建实习生工作“舞台”的直接责任,其软性条件和硬性条件在一定程度上会影响学生实习生适应角色的程度。其次,除了实习工作场景的“建筑师”身份之外,企业还是职业教育“产品的消费者”,应积极参与学校产品的生产过程,承担实习管理的责任[9]。根据角色理论,学生的实习生身份由企业赋予,作为企业中的角色及其行为要受到所属群体或企业制定的角色规范的管理和约束。企业需要依据既定要求对实习生的招聘、培训、监督和评估等方面进行系统管理,以确保所有人员完全符合岗位角色的任职资格(见图3)。角色建设不应仅局限于实习生的基本实习操作,还应涵盖其持续的职业发展和能力提升计划,从而保证实习生的价值观念、工作方式以及所需的知识和技能与企业正式员工的职责要求严格对应。

(三) 实习互动:连接个体和环境的桥梁

欧盟《EU27国家学徒和实习计划》明确提出,良好的校企关系有助于提升实习质量,能在很大程度上帮助实习生实现角色适应[10]。实习中互动的有效性主要体现为实习知识的获得是情境性的。基于工作场所学习理论的考量,知识的获得过程是情境性的,学习者只有参与实践活动并在与环境互动的过程中,才能逐步建构知识,习得相应的实践技能。实习的过程也是学生知识重构与获取的过程,首先,实习生与企业角色集之间的互动。作为角色的发出者,企业中存在与实习生学习息息相关的角色集。角色集不仅包括企业师傅,更包括团队成员以及其他员工。在与企业师傅的互动以及与单位内其他员工的沟通和动作模仿过程中,学生不仅能够更好地习得新知识,也能够更新和完善知识。其次,实习生与学校之间的互动。学校作为直接培养学生的组织因素,在学生实习过程中发挥着桥梁作用。实习指导老师与实习生的沟通交流是促使实习生完成角色适应的关键因素。指导老师在互动中能够帮助学生明确实习目的、计划,解答疑问,开展实习评价并及时干预。

角色适应产生于互动调适的过程中,实习生与校企双方的人际关系因素很大程度上影响实习生的角色适应水平。角色理论认为,人际关系是指群体成员在相互交流的过程中形成和发展的人与人之间的心理关系。人际关系因素由一系列心理因素构成,既有认知因素、情感因素,也有行为因素。在人际因素中,认知因素是人际知觉的结果;情感因素是人际关系的基础;行为因素指实习生在人际交往中的具体行为。

二、困境桎梏:行为、表现和心理的“应然”与“实然”冲突

促使学生适应实习角色,能够帮助学生缩小学习过程与现实之间的差距,明确未来的职业发展方向,获得相应的社会化知识和技能。实习中的角色适应理应在提升学生实习满意度、提高高职院校实习质量方面发挥举足轻重的作用,但现实情况却不尽如人意。从目前看,高职院校实习生角色适应的现状与理想状态还存在一定差距。工作适应理论提出,只有当实习生的工作角色行为、工作表现以及工作满意三方面都符合角色期待时,才能实现真正的角色适应[11]。基于各利益相关主体的视角,每个利益相关者的作用发挥都会对角色适应产生相应的影响,直接影响实习生的角色适应情况。主体行为偏差会导致实习生陷入失当、失范以及失落多维度冲突的漩涡,出现角色适应困境(见图4)。

(一) 行为“失当”:台前的不充分

实习前易遇到两个方面的问题。一是“应然”与“实然”的失配,主要有两种情况:一种情况是实习生没有按照人才培养方案的应然方向找到相应的岗位,学校在实习前没有为学生选择匹配的岗位。角色定位的失配导致实习生无法做出恰当的实习行为,不能充分满足角色的需求。适应的前提是人职匹配,实习生与组织的互动程度与人职匹配程度呈正相关。另一种情况是学校方认为自身的职责主要是帮助学生找到优质的实习单位,为学生提供实习期间的实习任务,实习的最终效果与学生自身联系密切。由于缺乏实习前干预,学生进入工作场所后可能会难以胜任工作,或由于工作任务繁重而无法独自主动、有效地开展学习。这也直接引发了企业以及学校的应然期待与学生的实然行动之间的矛盾。二是理想与现实的失调。实习生在实习前对自己的工作有美好预想,在工作环境、工作内容方面有初始判断。从学校简单的学习环境到企业复杂的工作环境,学生对可能遇到的困难缺乏充分的准备。强烈的心理落差背后是学生对实习的认知水平与实际工作不匹配,对复杂和不确定的工作环境认识不足,真正进入企业环境时容易产生心理、情感上的不适应。另外,由于学校与企业在实习对接上存在阻塞和困境,学生到岗后主要从事边缘性工作,不能真正被企业赋予合适的角色期望和身份,这在一定程度上不利于实习生的社会化进程,倒逼实习质量下降。

(二) 表现“失范”:台上的不协调

实践性与操作性是高等职业教育的特性,高职学生在实习过程中最突出的问题就是实习表现与企业规范之间存在一定差距。一方面,由于高职学生的实习技能相对匮乏,实习生理论知识的学习与实践操作能力的锻炼之间出现脱节。另一方面,由于部分实习生的适应期相对较长,实习生没有机会参加更多的实践活动,无法令企业满意。在实习单位来看,实习生无法为其带来更多的收益与价值。究其原因,除了实习生自身的实习技能不足之外,实习指导与实习评价也是重要环节。当前对实习生的实习评价更多是一种终结性评价,评价主体以及评价内容的单一并不能反映实习生角色适应的真实情况。另外,实习生在遇到技能难以满足现实需求时急需指导老师的干预与矫正,但部分实习指导只是为应付学校管理制度的要求。企业保证学生能够在实习期间按时到岗却无视学生的实习内容和实习任务,企业师傅将提高企业生产效率置于实习指导之前,认为自己的职责更多是为企业创造价值而非指导学生。有的企业师傅对具体业务的传授和讲解比较随意,对学生专业技能训练不够重视,指导时间有限且方式被动,难以达到预期效果。学生在实习过程中容易对实习产生误解与偏差,认为解决问题并不需要学习理论知识,所以无法顺利地将理论知识充分运用于实际。