农业职业教育赋能乡村振兴的逻辑向度与实践进路

作者: 潘军

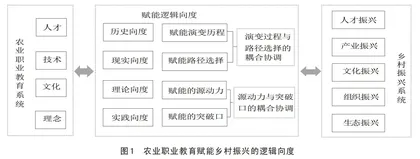

[摘要]农业职业教育和农业、农村虽属于不同的系统,但是它们之间存在耦合协调关系。农业职业教育赋能乡村振兴的规律可以从历史与现实、理论与实践这两对关系、四个逻辑向度来考量。从历史逻辑考量,赋能的演变是扶贫到振兴的传承;从现实逻辑考量,赋能的路径是供需适配;从理论逻辑考量,赋能的源动力是人力资本溢出;从实践逻辑考量,赋能的突破口是提升人口素质。同时,农业职业教育赋能乡村振兴包括人力赋能、科技赋能、文化赋能和理念赋能等四个方面的实践进路,在四个赋能实践进路中,又分别对应着人才供需耦合协调关系、技术对接耦合协调关系、文化渗透耦合协调关系和理念传导耦合协调关系。

[关键词]农业职业教育;乡村振兴;逻辑向度;实践进路;耦合协调

[作者简介]潘军(1974- ),男,湖北宜昌人,华南师范大学职业教育学院,教授,博士。(广东 广州 510642)

[基金项目]本文系国家社科基金“十三五”规划2018年度教育学一般课题“乡村振兴背景下新型职业农民培育云平台研究”(项目编号:BKA180233)的研究成果和2022年度广东省教育科学规划课题“高等农业教育赋能广东乡村振兴的路径研究”(项目编号:2022GXJK057)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G725 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)02-0073-08

自新中国成立以来,职业教育已成为贫困群体摆脱贫困状态的教育保障、巩固拓展脱贫攻坚成果的重要渠道、低收入群体增收致富的长远之计,并且形成了诸如“证书式”“订单式”“联动式”和“‘互联网+’式”等多种形式的教育扶贫,为世界范围内构筑可持续的治贫新模式做出了创新性贡献。其中,农业职业教育在扶贫攻坚战中的作用是显著的,为乡村产业输送了大量的科学技术和人才,提升了农民的文化知识和素质,为农村的稳定繁荣奠定了良好的人力资源储备。关于职业教育如何服务乡村振兴,学者们展开了丰富的研究。例如,王思瑶认为,“职业教育在乡村人才振兴的历程中发挥着创新驱动作用,其作用机理主要体现为赋能技能资本、人力资本、心理资本和社会资本”①。胡彩霞等认为,“赋能乡村振兴是高职教育彰显类型教育特征、深入巩固拓展脱贫攻坚成果之需,是为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献高职智慧的逻辑必然,也是做好服务社会、实现自身高质量发展的应然之义”②。孙红霞认为,“农村职业教育为乡村脱贫及全面振兴提供人才保障、智力支持与技术支撑,是实现乡村人才技能与农民综合素养提升,促进社会和谐,推动乡风文明建设的重要路径”③。此外,李久军从乡村发展需要与个体发展需要的双向整合视角,对民族地区乡村人才振兴中的职业教育改进问题进行探讨;周永平等分析了职业教育与乡村文化振兴的融合赋能机制;蒋成飞等提出了职业教育服务乡村生态振兴的共生模式;徐小容等设计了职业教育服务乡村产业振兴的融合机理;林克松等提出了职业教育助力乡村人才振兴的“1+N”融合行动模式。那么,未来农业职业教育如何与农业、农村实现耦合协调发展,农业职业教育服务乡村振兴的规律何在、有何作为,值得深入研究。

一、理论支撑:耦合协调

尽管耦合概念源于物理学研究领域,但是,伴随着耦合概念内涵和边界的不断延展,其应用逐渐渗透到地理学、管理学、教育学等各个领域。“从系统论的观点和思维来看,耦合指两个或两个以上系统或者两种运动方式之间,通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,是在各子系统间的良性互动下,相互依赖、协调、促进的动态关联关系。”④从耦合概念的诠释中不难看出,协调既是耦合的主要手段,也是耦合的结果,协调与耦合相伴而生。“协调度反映的是两种或者两种以上系统或者系统要素之间一种良性的相互关联,是系统之间或者系统内部要素配合得当、和谐一致,良性循环的关系,也是多个系统或者要素之间保持健康发展的保证。”⑤分析耦合协调关系,有助于解决系统间的发展失调问题,从而有利于各个系统之间或者要素之间的和谐发展。农业职业教育是职业教育的一个子系统,既具有职业教育的普遍性,也具有农业教育的特殊性;既能吸纳多种办学要素,也能输出各种能量,包括人才、技术、文化、理念等,赋能乡村振兴便是农业职业教育输出能量的重要彰显。乡村也是一个系统,乡村振兴则是面向乡村的一个重要系统性工程,包括人才振兴、产业振兴、组织振兴、文化振兴、生态振兴等。乡村振兴这个系统性工程一方面吸纳来自农业职业教育系统赋予的能量供给,包括人才、技术、文化、理念等,同时也为农业职业教育提供就业岗位、实践实习的场景、实战型师资、典型教学案例等。农业职业教育系统和乡村振兴系统之间的要素是互动的,而在互动中必将产生能量的融合与互换。农业职业教育赋能乡村振兴的规律何在、何以可行,下面基于耦合协调视角进一步分析农业职业教育赋能乡村振兴的逻辑向度和实践进路,并解析耦合协调在逻辑向度和实践进路中的机理。

二、规律何在:农业职业教育赋能乡村振兴的逻辑向度

“逻辑,在学科层次上是指研究有效推理的学问,在对象层次上恰是后承关系。”⑥逻辑向度是一种有效推理的视角,在判断和分析某个观点、问题或事物时,应用逻辑向度会使判断或分析更系统、更精准。判断或分析问题可以有很多的视角,不同的视角可能有不同的结论。农业职业教育为什么可以赋能乡村振兴,其规律何在,可从两对关系、四个逻辑向度来考量,即历史和现实、理论和实践。这四个逻辑向度比较全面地阐释了农业职业教育赋能乡村振兴的背景、意义、缘由、可行性以及未来的方向。而且这四个逻辑向度本来就是两对辩证统一的关系,即历史与现实的耦合协调、理论与实践的耦合协调,处理好这两对关系,农业职业教育赋能乡村振兴的实践进路便是坦途。具体见下页图1。

(一)历史逻辑向度与现实逻辑向度的耦合协调

1.历史逻辑考量:赋能的演变是扶贫到振兴的传承。教育扶贫是阻断贫困代际传递、防止贫穷再发生的最有效、最根本、最直接的赋能模式。职业教育反贫困的基本政策逻辑为:与国家反贫困战略目标内在统一,融入国家持续高速的经济发展之中,始终注重贫困者面向就业的能力开发,以及适时优化反贫困的实施方式。新中国职业教育政策变迁遵循了历史制度主义制度变迁的逻辑,呈现出“断裂均衡”的特征。农业职业教育的政策也是如此,即在“初始均衡—断裂—创新—再均衡”的循环中实现动态平衡,每一个新的动态平衡都是一次提升。早在1978年,教育扶贫就已嵌入国家顶层设计。1984年9月印发的《中共中央、国务院关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》中明确指出,在贫困地区有计划地发展并普及初等教育,增加对贫困地区的智力投资,提高贫困人口素质。“教育扶贫”概念明确地出现在政府的政策文本中,标志着教育扶贫制度建设开始受到党和国家的高度重视,教育扶贫正式上升为国家意志。2013年7月,我国首项专门性教育扶贫政策《关于实施教育扶贫工程的意见》出台,确定了我国实施教育扶贫工程的范围为国家确定的连片特困扶贫攻坚地区。2016年12月,教育部等六部门联合印发了《教育脱贫攻坚“十三五”规划》,明确提出精准对接教育扶贫资源与贫困人口及贫困地区实际脱贫需求,分层次、分对象地实施教育精准扶贫的治理方针。长期以来,农业职业教育在扶贫事业中发挥了重要作用,但也存在一些问题。第一,农业职业教育就业市场容量小、不规范、不稳定。第二,农业职业教育办学模式单一,农业职业教育扶贫通路狭窄。第三,自20世纪初期以来,涉农职业教育学校和专业均发生了较大变化,一方面,农业中职学校盲目升格为高职院校,涉农中职学校减少;另一方面,中高职学校的涉农专业设置点不增反减。这不仅打乱了职业教育的布局和体系,同时也让原有的农业职业教育扶贫秩序出现了混乱,致使农村人才的需求和供给矛盾加剧。

面对上述问题,农业职业教育赋能乡村振兴的理念、方式和内容都需要不断创新。通过转变教育理念,科学合理规划,变革教育模式,顺利实现由扶贫乡村向振兴乡村转变。目前,虽然我们取得了脱贫攻坚的全面胜利,但仍需要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上,做好做实乡村振兴,从乡村产业、乡村人才等维度接续推进脱贫地区的经济社会发展以及人民群众的长期致富。从历史演进来看,政治、经济、社会、文化等宏观环境的变化决定了农业职业教育赋能乡村振兴的传承与转型,即从教育扶贫到教育振兴的继承、赓续与创新。

2.现实逻辑考量:赋能的路径是供需适配。适配是以协同为基础的,是两种或两种以上要素之间的协调一致或互相搭配。从现实逻辑来看,农业职业教育和乡村振兴之间的供需适配是关于赋能路径如何选择的问题。在供给端,农业职业教育有赋能乡村振兴的资源、能力和动机,农业职业教育兼顾了农业的艰苦和职业教育的“卑微身份”,长期被社会边缘化,迫切需要找到发光发热的出路和华丽转身的机会;在需求端,乡村振兴对人才、技术的需求极为迫切,而短期内普通高等教育“远水解不了近渴”,所以只能依靠农业职业教育。另外,高质量发展是我国教育发展的主旋律,需要进一步转变教育理念,创新教育方式,推动质量变革,构建以高质量供给引领的新发展格局。农业职业教育和乡村振兴都是高质量发展的短板,也是未来关注的重点,所以供给端和需求端必须改革创新,并实现有效对接。农业职业教育只有与乡村振兴同频发展,才能在服务乡村振兴的过程中与农业产业、农村治理等一体设计、一并推进。农业职业教育面临千载难逢的机遇,必须创新发展理念,积极创造农业职业教育与乡村振兴耦合协调发展的路径。农业职业教育需要在校地合作、校企合作、科教融合、育训结合、产研结合等方面加大创新力度,为乡村振兴供给更多的高质量人才,同时为更多的农民、返乡农民工创造接受职业教育的机会。

从历史与现实两个逻辑向度的关系来看,农业职业教育赋能乡村振兴的演变历程和路径选择是耦合协调的。一方面,赋能演变是为了赋能路径的最优选择,从扶贫到振兴的演变过程中,虽然是传承关系,但更多的是赋能理念、方式和内容的创新,这些创新恰恰是农业职业教育供给端和乡村振兴需求端的最优适配要素;另一方面,赋能的路径优化牵引着赋能演变,农业职业教育和乡村振兴之间供需适配的优化为赋能由扶贫向振兴演变提供了动能。

(二)理论逻辑向度与实践逻辑向度的耦合协调

1.理论逻辑考量:赋能的源动力是人力资本溢出。“2019年家庭人均月收入在500元以下的,大概有1亿人左右,家庭人均月收入在1000元以下的大概是3.1亿人”⑦,多分布在农村。要想跨越中等收入陷阱,提高人力资本是关键。对乡村振兴而言,人力资本是最大的资本,也是可以增值的资本。人力资本对经济增长的作用是毋庸置疑的,但是,对作用路径和机制的解释,学术界却有不同的理解。根据学者们对人力资本理论的解释,Aghion和Howitt将人力资本对经济增长的作用机制归纳为了两类,即卢卡斯式作用机制与尼尔森—费尔普斯式作用机制。卢卡斯式作用机制强调的是人力资本作为生产过程必不可少的直接投入要素,通过其“内在效应”与“外在效应”来促进经济增长。其中,“内在效应”表现为投资于人力资源的投资者增加了个人内在的知识、技能以及组织的效能,个人劳动生产能力和组织决策效率提升,从而使个人收益和组织产出得到递增;“外在效应”表现为人力资本投资与积累的作用是着眼于长期的人们平均人力资本存量和物质资本使用效率的提升。而尼尔森—费尔普斯式作用机制强调的是人力资本不是直接作用于经济增长,而是通过“技术进步”这一中介,间接地对经济增长产生作用。黄燕萍等认为,人力资本既可以直接作为生产中的要素投入促进经济增长,也可以提高其他要素投入的生产效率(如物质资本的生产效率),带来经济增长;既可以作为知识的载体,产生自主创新,促进新技术的吸收,带来技术进步,从而促进经济增长,也可以作为模仿领先技术的工具,追赶其他领先区域,带来技术进步,从而促进经济增长。由此可见,农业职业教育赋能乡村振兴的理论逻辑为:农业职业教育向农业、农村输入人力资本以及通过培训提升农业人力资本,都是在直接或间接地推动农村经济的发展。农村人力资本是农业经济增长的关键要素,也是乡村振兴的内生动力,教育赋能就是通过人力资本的溢出效应来增加这种关键要素和提升这种内生动力。农村人力资本包含农业科研人才、农业技术推广人才、生产型人才、经营型人才、技能带动型人才、技能服务型人才、社会服务型人才等。人力资本在结构和质量上存在一定差异,具有异质性。对农业经济促进作用最强的是农村初等人力资本,其次是农村高等人力资本,而农村中等人力资本对农业经济增长的促进作用最弱。

2.实践逻辑考量:赋能的突破口是提升人口素质。当前,乡村振兴仍然面临诸多挑战,例如,绝对贫困虽已消除,但是相对贫困和返贫风险犹存,乡村产业仍然落后,乡村文化振兴困境重重,生态文明亟待提升。因此,农业职业教育赋能乡村全面振兴需要找到突破口,在众多系统考量的因素中,提升农村人口素质是农业职业教育赋能乡村振兴的突破口。“2021年已脱贫人口中有近2000万人存在返贫风险,边缘人口中还有近300万人存在致贫风险。”⑧300万人存在致贫风险的主要原因是没有主动致富、持续致富的知识和能力。农村人口受教育年限少,人口素质相对偏低,是制约乡村全面振兴的瓶颈。如果整体提升农村人口素质,包括职业技能、文化水平等,那么,农民致富能力必将得到提升,农民参与或主导乡村产业的机会必然增加、实力必然增强,文化振兴、组织振兴、生态振兴的可行度也会增加。有学者利用2014 年和2016 年中国劳动力动态调查数据(CLDS),实证研究了不同培训方式对农村劳动者收入的提升效应。研究结果表明,企业培训和个人技能培训均能显著提升农村劳动者的收入水平。不同形式的培训可使农村劳动者的收入水平提升5%~10%不等。因此,农业职业教育在防止返贫和推动农村富起来、强起来的进程中将发挥至关重要的作用。