高职院校服务贡献的场域特征、评价指标与提升策略

作者: 刘英霞

[摘要]服务贡献是评价高职院校办学竞争力的核心指标,高职院校的服务贡献是一个综合场域,可分为人才供给场域、科技服务场域、社会培训场域三个子场域,且与多维利益相关者密切相关。基于服务贡献的场域特征,利用德尔菲法确定了高职院校服务贡献评价指标体系的有效指标,一级指标5个、二级指标17个,然后将每个指标值与对标值进行比较研究,评价高职院校的服务贡献能力和水平。从提高专业布局与产业的契合度、学生就业的人岗匹配度、科技研发与企业的适应度、科研反哺教学的有效度、开展社会培训的精准度、公益培训的覆盖度等维度,优化人才供给场域、赋能科技服务场域、重构社会培训场域,提升高职院校的服务贡献质量。

[关键词]高职院校;服务贡献;场域特征;评价指标;提升策略

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)18-0051-07

人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新是高等学校的基本职能。大学社会服务职能最早出现在美国,以威斯康星大学为代表提出了“踩在牛粪上的教授才是最好的教授”的思想,由此确定了大学的社会服务职能。1999年,《中华人民共和国高等教育法》明确规定了高等学校应履行社会服务职能。2015年,《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》指出“高等职业教育要在社会服务能力方面率先取得突破”。2019年,《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》将“列入计划的高职学校和专业群办学水平、服务能力、国际影响显著提升”“使职业教育成为支撑国家战略和地方经济社会发展的重要力量”作为总体目标,并将提升服务发展水平作为建设任务之一。高职院校服务贡献的价值本源表征为通过人才培养、技术研发、社会培训等举措服务区域经济发展、推动产业转型、促进教育公平,同时也是高职教育内涵式发展的重要举措。推进社会服务能力稳步提升,是高职院校支撑国家重大战略、服务产业发展的必由之路。但是,通过挖掘相关数据发现,高职院校的服务贡献还存在发展不均衡、服务能力不强、服务水平不高、与教育教学脱节等现象。因此,深入研究服务贡献的场域特征,进而分析影响服务贡献质量的因素,以此为依据优化评价指标,通过评价引领高职院校不断提升服务经济社会发展的能力和水平具有重要意义。

一、高职院校服务贡献存在的问题

黄炎培先生将职业教育目的归纳为“一、谋个性之发展;二、为个人谋生之准备;三、为个人服务社会之准备;四、为国家及世界增进生产力之准备”①。也就是说,职业教育不仅是为个人谋生的,并且是为社会服务的,这与国家对职业教育“服务学生全面发展和经济社会发展”的总体要求完全吻合。《中华人民共和国职业教育法》第四十条规定,“国家鼓励职业学校在招生就业……科学研究、技术服务、科技成果转化……方面,与相关行业组织、企业、事业单位等建立合作机制”。《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出了职业教育更加注重服务经济社会发展的新主张。高职院校的服务贡献质量反映了高职院校服务国家区域发展规划和重大战略、服务地方和行业企业发展的能力和水平,从而对高职院校提出了与行业产业进步、与产业数字化转型、与区域经济社会捆绑发展,提高人岗匹配度的要求,服务贡献质量自然而然地被放到越来越重要的位置,逐步成为高职院校办学质量的核心指标。《深化新时代教育评价改革总体方案》对职业学校的评价要求是加大职业培训、服务区域和行业的评价权重。

《中国高等职业教育质量年度报告》(以下简称“质量年报”)从2017年开始参考各学校毕业生人数和就业去向、横向技术服务到款额、纵向科研经费到款额、技术交易到款额、非学历培训到款额和公益性培训等指标,发布“服务贡献50强”“服务贡献典型校”名单。山东等省份已将服务贡献质量作为高职院校办学质量考核的重要指标。从2022年1258份质量年报的数据来看,高职院校紧密对接实体经济转型升级需要,优化专业布局,校企合作开展技术研发和社会培训,为企业解决“卡脖子”问题,共输出高素质技术技能人才2368 878人,横向技术服务到款额245793.62万元,纵向科研经费到款额176159.01万元,技术交易到款额92153.94万元,非学历培训到账经费574970.71万元,全面助推产业升级、新型城镇化和农业现代化建设,服务发展能力明显提升。但是,高职院校的服务贡献依然存在诸多问题。一是服务贡献发展不均衡,区域差异明显。从近5年质量年报发布的“服务贡献50强”“服务贡献典型校”的分布来看,东部地区入选学校占比为70%~75%,西部地区入选学校占比为13%~22%,中部地区入选学校占比为7%~12%,呈现严重不均衡状态,区域差异明显。二是服务贡献能力不足,服务水平不高。从2022年质量年报的数据看,全国197所“双高”院校的横向技术服务到款额中位数为739万元、技术交易到款额中位数为161万元,而1258所高职院校横向技术服务到款额中位数为0元、技术交易到款额中位数0元,表明有600多所学校的这两项指标值为0,为企业进行技术服务的能力亟须提升。三是社会服务与育人存在“两张皮”现象,融合度不高。2022年质量年报数据显示,全国高职院校技术交易到款额均值为866万元,下四分位值为66万元,表明有300多所学校的技术交易额不到100万元,科研成果转化成效不够明显,高职院校的技术研发能力还需进一步提升。同时,高职院校与政府、科研院所、企业四方协同,以科研项目为引领,培养学生创新能力的机制还不够成熟,科研项目转化为教学项目、科研元素融汇到人才培养全过程尚未形成可推广、可复制的模式。

二、高职院校服务贡献的场域特征

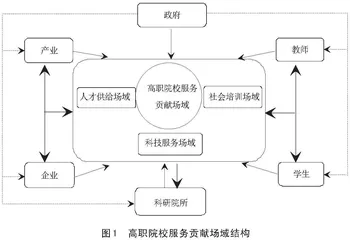

布迪厄(Pierre Bourdieu)认为,一个场域可以被定义为在各种位置之间的客观关系的一个网络或一个构型,场域和资本、权力、惯习紧密相连。社会整体应被看成是社会空间,是由无数个相对自主的场域所架构的。高等职业教育的属性特征决定了高职院校主要置于两个场域之中,即文化生产场域中的教育次场域和行业、企业所处的物质大生产场域。教育场域是一种文化场域,是生产、传播、传承文化资本的场所,这决定了高职院校既具有育人的公益性,又具有服务经济发展的功利性。因此,高职院校的服务贡献是一个综合场域,与多维利益相关者密切相关,服务贡献的能力和水平受其资本、权力和惯习的综合影响。基于米切尔(Donovan Mitchell)的利益相关者理论,在社会服务贡献场域中,可以认为高职院校处于6个要素的影响之中,分别为政府、产业、企业、科研院所、教师、学生。基于现代大学人才培养、科学研究、文化传承创新、服务社会、国际交流合作等五大职能,将高职院校的服务贡献场域分为人才供给场域、科技服务场域、社会培训场域三个子场域,在每个子场域中,高职院校均受到政府、产业、企业、科研院所、教师、学生的影响(如图1所示)。

在服务贡献场域中,政府是高职院校主要的投入者,从宏观层面对高职学校的服务贡献进行部署和任务分配,如服务国家战略、质量型扩招、稳就业等。产业转型升级和区域经济发展要求高职院校提供技术技能人才支撑、智力支撑,如专业(群)与产业链匹配、技术创新推动产业数字化发展等。企业在财力、物力、人力方面与高职院校开展紧密合作,企业高质量发展希望高职院校根据岗位需求精准供给人才,为企业开展技术攻关、职业培训,创新发展企业文化,提高企业生产力。科研院所通过投入经费、人力等资源与高职院校开展合作,建立院士工作站等创新平台,共同开展科学研究,并将科研项目转化为教学项目,培养学生的创新能力。高职院校教师通过教书育人、参与企业的科技研发、开展科学研究、参加社会培训等,不断提高高职院校服务贡献的能力和水平。学生是高职院校服务贡献的参与者和受益者,一方面,通过参加学校的科技服务、社会培训等项目,提升自身的就业能力和发展水平;另一方面,与其他要素形成合力,不断提升学校的服务贡献质量,提高学校的竞争力和影响力。总之,政府、产业、企业、科研院所、教师、学生与高职院校服务贡献场域是相互影响的关系。同时,政府通过政策、制度、资金等形式,直接支配和影响产业布局和企业发展,引导科研院所进行技术创新和研发,并直接影响高职院校教师和学生的发展。

三、高职院校服务贡献评价指标体系的构建

高职院校服务贡献评价指标体系的构建是一个多维度的系统工程,场域特征为其提供了理论支撑。本研究选定51名专家(学生),包括政府专家2人、行业企业专家12人、专业负责人11人、专业教师10人、在校生10人、毕业生6人,运用德尔菲法确定了服务贡献质量观测点和评价指标。

(一)设计服务贡献观测点

本研究基于不同利益相关者的视角,在对职教专家、企业专家、专业教师、学生等群体大范围深度调研和访谈的基础上,确定了服务贡献质量观测点。

遵循高职院校服务贡献的场域属性,依据评价指标体系科学性、合理性、可测性原则,本研究将影响服务贡献的要素分为人才供给、科技服务、社会培训3个一级指标,专业布局、就业质量、科技创新、科研育人、社会培训5个二级指标,并根据不同利益相关者的利益诉求,设计了32个观测点,其中,32个观测点的数据均可从质量年报数据采集平台和全国高等职业学校人才培养工作状态数据采集与管理平台(以下将二者统称为“数据平台”)获取。

指标一:专业布局。专业是高职教育与社会用人需求对接的桥梁,专业布局是高职院校服务经济发展、服务产业转型升级的关键环节,也是体现高职院校服务贡献的重要因素。专业布局位于人才供给场域,是高素质技术技能人才培养的基本单位,涉及的利益相关者为政府、产业、企业、科研院所、教师、学生,可以从动态调整专业数量占比、一产专业布点数占比、一产专业在校生人数、二产专业布点数占比、二产专业在校生人数、三产专业布点数占比、三产专业在校生人数7个维度进行观测。

指标二:就业质量。为经济社会发展培养适应需求的人才是高职教育的应有之义。就业质量在人才供给场域,人岗匹配度直接影响着高职院校的人才供给质量,涉及的利益相关者为政府、产业、企业、学生,可以从毕业生就业人数占比、毕业生本省去向落实率、留在当地就业人数占比、毕业生面向一产就业人数占比、毕业生面向二产就业人数占比、毕业生面向三产就业人数占比、到西部和东北地区就业人数占比、到中小微企业就业人数占比8个维度进行观测。

指标三:科技创新。对高职教育来说,科学研究更侧重于技术技能及其应用研究,通过与企业共同开展科技研发,进行科技攻关,赋能经济社会高质量发展。科技创新位于科技服务场域,是高职院校服务贡献的重要表征,涉及的利益相关者为产业、企业、科研院所、教师,可以从横向技术服务到款额、横向技术服务项目数、横向技术服务产生的经济效益、专利授权数量、发明专利授权数量、专利成果转化项目数、专利成果转化到款额7个维度进行观测。

指标四:科研育人。高职院校通过将技术研发流程与教育教学过程融会贯通,将企业的新技术、新标准、新规范、新工艺渗透到专业、课程、课堂。在科研育人场域,将科技创新元素融入高职院校人才培养过程,有助于塑造学生的科研素养和创新意识,提高学生的创新能力,涉及的利益相关者为产业、企业、科研院所、教师、学生,可以从纵向科研项目数、纵向科研经费到款额、科研平台数、学生参与科研平台人数4个维度进行观测。

指标五:社会培训。高职院校是社会职业培训市场的主力军,开展大规模职业技能培训和面向特殊人群的非学历培训是提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、促进扩大就业的重要举措。社会培训场域受政策支持力度、高职院校的专业面向、培训品牌等诸多因素的影响,主要涉及政府、产业、企业、教师、学生等利益相关者,可以从非学历培训项目数、非学历培训学时、非学历培训人日、非学历培训到款经费、社区教育公益培训项目数、公益项目培训学时6个维度进行观测。

(二)德尔菲法筛选评价指标

本研究由选定的51名专家(学生)确定各因素在评价指标体系中的重要程度(极重要、很重要、一般重要、不重要、不必考虑,用0~9范围内的数字代表该指标在评价体系中的重要程度),专家(学生)独自对每个评价指标进行赋分,然后统计得出最终结果,构成评价指标。

根据专家(学生)的赋分结果,计算每个指标的均值和方差。均值即一组数据的平均值,方差是用来描述一组数据的波动大小,方差越大,数据波动越大,表明专家(学生)的意见越不集中;方差越小,数据波动越小,表明专家(学生)的意见越集中。然后,选取合适的阈值和,将所有指标中计算出均值和方差的指标筛选出来作为有效指标,最终确定了高职院校服务贡献评价指标体系的有效指标,一级指标5个、二级指标17个。

由于评价指标体系中二级指标均为量化指标,且均可以从数据平台获取,因此本研究避开用层次分析法确定指标权重,而是采用将每个指标与对标值进行对比的方式,评价高职院校服务贡献的能力和水平。其中,对标值可以根据需要选择全国或本省三产结构比例、各项指标的平均值、最大值、最小值、中值,以更精准地评价服务贡献质量,如表1所示。